Холодные игры. Ликбез о терморегуляции и гипотермии для увлекающихся аутдором.

Автор: Дмитрий Чернокотов1. Вместо введения.

Что-то давненько я не писал всяческих псевдонаучно - популярных статеек. Не то, чтобы это у меня отлично получалось, скорее, весьма посредственно: слишком мудрёно для тех, кто не в теме и слишком просто, а потому и бесполезно для тех, кто в теме. Зачем же я этим занимался и занимаюсь иногда по сей день? Чтобы, например, снова на ветку не залезть, обитая в среде, крайне враждебной разуму и знаниям. Чтобы убить немного времени с пользой. Чтобы освежить кое - какие полезные знания, полученные в прошлой жизни. В общем, сугубо для себя любимого... Или не очень. Я так и не определился. Хотя, тема актуальна тем, что от гипотермии на природе погибает неприлично много народу, притом кое - кто умудряется делать это и в летнее время. С другой стороны, чтобы более осознанно подходить к вопросу теплосбережения в походных условиях, желательно бы знать некоторые околонаучные аспекты в том числе и физиологического плана. И всех, кого это интересует - милости прошу.

2. Температура, термогенез, терморегуляция.

Прежде, чем начать рассказ о холоде и его опасности, стоит упомянуть то, что температура в предельном упрощении характеризует среднюю кинетическую энергию молекул той или иной маркоскопической системы. То есть, являет собой некую меру движения молекул. От движения молекул, как несложно догадаться, зависит и протекание множества биохимических реакций, служащих, образно говоря, мотором жизни в живом организме. Например, из школьного курса химии и физики нам известно правило Вант - Гоффа, по которому прирост температуры на 10 градусов даёт увеличение скорости химической реакции в 2 - 4 раза. Кроме того, из тех же курсов химии и физики нам должно быть известно понятие о термометрических свойствах физических тел. Например, расширение, изменение электрического сопротивления, давление газа и т.д. и т.п. Помимо того, что они используются для измерения температуры, они ещё и обуславливают определённые гомеостатические сдвиги в организме при воздействии на него неблагоприятных температур.

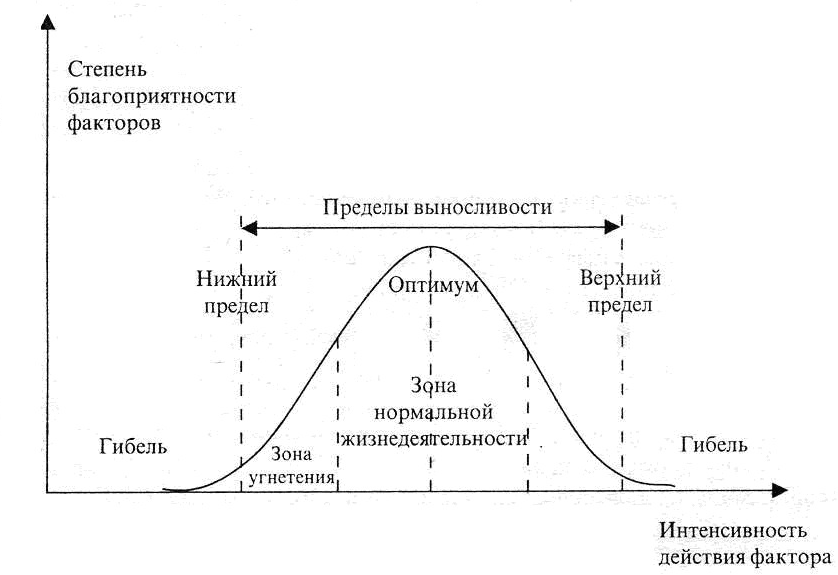

Характер воздействия температуры, как и любого другого экологического фактора, на организм человека, определяется законом толерантности Шелфорда: "Каждый организм характеризуется экологическим минимумом и экологическим максимумом интенсивности каждого фактора внешней среды, в пределах которых возможна жизнедеятельность." Из этой формулировки можно сделать вывод, что речь идёт о каком-то одном диапазоне значений некоего экологического фактора(той же температуры), но это не совсем так. В этом диапазоне, характеризующем среднепопуляционные пределы выносливости выделяют ещё субдиапазоны: зону оптимума и зоны пессимума. Зон пессимума две, потому что, исходя из самой формулировки закона, есть два критических значения экологического фактора, за которыми живое существо не ждёт ничего, кроме смерти: минимум и максимум. Для большей наглядности можно втиснуть сюда какой - нибудь простенький график по теме, например:

Организмы, способные существовать при широких амплитудах изменчивости факторов окружающей среды, называются эврибионтами, те же, что к такому не способны - стенобионтами. Возможно ли применение этого термина в сравнении экологической пластичности одного вида с другим? В рамках любительской статьи, как эта, наверное, да. В контексте нормальной научной работы - большой вопрос. Однако по отношению к температуре окружающей среды человек относительно стенобионтен в сравнении с изрядным количеством видов млекопитающих и птиц таёжной зоны России. Что ставит под сомнение возможность бегать по зимней тайге в минус 40 без шапки, в стиле Биара Грилса, и остаться с ушами. Но это так, лирическое отступление.

Отступление перед предельно простым и кратким, скомканным даже, повествованием о терморегуляции. Терморегуляция - это процесс поддержания оптимальной для жизнедеятельности температуры тела путём управления теплопродукцией и теплоотдачей. В терморегуляции есть определённые нюансы в зависимости от того, является ли тот или иной вид живых существ теплокровным(гомойотермным) либо холоднокровным(пойкилотермным). Люди, за исключением всяких замаскированных рептилоидов - гомойотермны. Но есть, всё же, некоторые тонкости.

Так, в физиологии принято выделять гомойотермное "ядро" тела человека и его пойкилотермную "оболочку". Связано это с тем, что температура кожи и конечностей, особенно их дистальных отделов, может колебаться в довольно широких диапазонах в зависимости от температуры окружающей среды(до 10 градусов и даже больше). Температура "ядра" же более стабильна, хотя, например, температура глубинных структур головного мозга и коры больших полушарий различаются примерно на градус. Но для получения представления о этой самой температуре "ядра" удобнее, конечно, пользоваться ректальной термометрией, а не вскрывать человеку череп. И в норме эта температура - 37 градусов, а не 36,5 - 36,6, как в подмышечной впадине.

Откуда вообще в организме берётся тепло? Несколько упрощая, можно выделить два основных источника: совокупность экзотермических метаболических реакций, протекающих в процессе нормальной жизнедеятельности(несократительный термогенез) и тепло, выделяющееся как побочный продукт сокращения главным образом скелетной мускулатуры(сократительный термогенез). Суть сократительного термогенеза, думаю, ясна. А вот с несократительным есть определённые нюансы. Например, он зависит от интенсивности основного обмена веществ, который, в свою очередь, контролируется тиреоидными гормонами, потому страдающие гипотериозом люди склонны мёрзнуть. Гипертериоз же напротив, нередко сопровождается повышенной чувствительностью к теплу. Синдром гиперметаболизма - гиперкатаболизма при системном воспалительном ответе, имеющем место, например, при сепсисе, тоже сопровождается гипертермией, конечно, более значительной, чем при гипертериозе. Специфическое динамическое действие пищи - да, когда вам кажется, что после съеденного пирожка стало теплее, то вам не кажется. И, продолжая тему неоднородности температуры различных участков гомойотермного "ядра", можно сказать, что внутренние органы, где протекает большое количество интенсивных метаболических процессов будут самыми "горячими точками". Тут на ум, прежде всего, приходят печень и лёгкие. Да, лёгкие выполняют ещё массу нереспираторных функций, о которых прекрасно знают анестезиологи - реаниматологи. Но это уже совсем другая степь, так что...

Так что вернёмся к теплу. Вот оно выделилось - и дальше что? Дальше теплоперенос. Да, клетки, допустим, мизинца тоже вырабатывают тепло, но есть в природе правило Бергмана. Оно гласит, что среди сходных форм гомойотермных животных крупнее те, которые живут в условиях более холодного климата. Причём тут вообще температура мизинца? А при том, что укрупнение размеров способствует уменьшению соотношения площади тела к его объёму, что снижает теплоотдачу. Кто-то запрещает применять эту закономерность, лежащую в основе правила Бергмана, к отдельным частям организма? Вот и я о таких запретах не слышал. Так что для небольших, дистально расположенных участков организма, да и не только для них, теплоперенос довольно важен. Особенно, когда "за бортом" не жарко. Конечно, мышечная и костная ткани, а также "мягкий скелет" нашего тела в виде фасций и связок обладают определённой теплопроводностью. Однако значение крови и кровообращения в этом процессе трудно переоценить - кровеносные сосуды тут играют роль радиаторов отопления. Это возможно потому, что плазма крови - это примерно 55% от её объёма, в свою очередь, вода составляет около 90% объёма плазмы, а она, как мы знаем из школьного курса физики, отличается довольно неплохой теплопроводностью.

Думаю, очевидно, что система отопления, которая теряет большой процент тепла во внешнюю среду - не очень хороша. Конечно, человек, как вид, сформировался в жарких африканских саваннах, но, тем не менее, некоторые механизмы уменьшения теплопотерь у него имеются. Например, подкожная жировая клетчатка, жировая клетчатка у внутренних органов(например, т.н. жировое ложе почки), возможность уменьшения кожного кровотока и т.д. Но они не отличаются эффективностью, поэтому зона температурного комфорта обнаженного человека - 25 - 26 градусов. У всего есть своя цена, в том числе у утраты большей части волосяного покрова в эволюционном процессе.

Центр терморегуляции расположен в гипоталамусе. У него есть своего рода установочная точка, ещё называемая температурной установкой гипоталамуса, "настроенная" на температуру тела около 37 градусов. Гипоталамус тесно связан с другими отделами центральной нервной системы: высшими вегетативными центрами, корой больших полушарий, центром дрожи(в стволе мозга), конечно, с гипофизом. Первыми запускаются поведенческие механизмы терморегуляции(связь гипоталамуса с высшими отделами ЦНС!): поиск более тёплого помещения, разведение костра, одеться теплее и т.д. Если это не помогло, то включаются сосудодвигательные реакции(связь гипоталамуса с высшими вегетативными центрами!) - в случае низких температур это сужение, прежде всего, кожных, сосудов. Если это оказывается неэффективным, то запускается мышечная дрожь, дрожательный термогенез. У новорожденных в таком случае происходит распад бурой жировой ткани, опосредованный активацией симпатических нервов, но для взрослых такой механизм неактуален. А если человек по каким-то причинам подвергается длительному воздействию низких температур(недели), которые, тем не менее, не убивают его, то это приводит к активации некоторых эндокринных механизмов увеличения теплопродукции - гипоталамус выделяет тиреолиберин, тот способствует выделению тиреотропного гормона гипофизом, что заставляет щитовидную железу вырабатывать больше тиреоидных гормонов. Которые увеличивают интенсивность основного обмена и вместе с ней - выработку тепла.

3. Теплоотдача.

В биомедицине под ней обычно подразумевают процесс перехода теплоты, выделившейся в ходе обменных процессов, из организма в окружающую его среду. Есть четыре пути теплоотдачи:

А) Конвекция - перенесение теплоты в различных средах потоками вещества. Например, охлаждение организма ветром или течением в водоёме, если вода, конечно, достаточно холодна для этого. Да, понятно, что тут может быть как охлаждение, так и нагревание - зависит от температуры тех самых "потоков вещества".

Б) Кондукция - передача тепла при прямом контакте тела с другим физическим объектом. Разумеется, для такой передачи объект должен быть что? Правильно, холоднее тела, иначе произойдёт нагревание организма, что, впрочем, может быть не так уж плохо в морозную зиму.

В) Радиация - передача тепла организмом окружающей среде при помощи инфракрасного излучения. Окружающая среда также должна быть холоднее организма, иначе фокус не удастся.

Г) Испарение - отдача тепла за счёт - ну кто бы мог подумать! - испарения пота с поверхности кожи и слизистых оболочек дыхательных путей. Кстати, единственный способ теплоотдачи, работающий при условии, что температура окружающей среды выше температуры тела.

В ситуации, когда процессы теплоотдачи достаточно длительное время превалируют над процессами теплопродукции, развивается гипотермия.

4. Гипотермия - снижение температуры тела до значений, угрожающих нормальной жизнедеятельности организма. В случае человека временами разумного - это 35 градусов Цельсия и ниже. И да - имеется в виду температура гомойотермного "ядра" организма, которую можно померить, напоминаю, в том числе per rectum.

Можно выделить три степени гипотермии. Нет, конечно, можно и не выделять, но тогда будет трудно понять, насколько у пострадавшего всё плохо и как быстро надо принимать меры к его спасению. Итак, легкая степень гипотермии характеризуется:

1) Температурой "ядра"(ТЯ) в пределах 35 - 33 град.

2) Сознание(С) - сохранено, но несколько заторможено, человек вял, апатичен.

3)Частота дыхательных движений(ЧДД) - в норме.

4)Активные движения(ДВ) - затруднены, в первую очередь страдает мелкая моторика.

5) Артериальное давление (АД) - в пределах нормы.

Средняя степень гипотермии: ТЯ - 32 - 30 град.; С - резко угнетено, пострадавший не реагирует на окружающую обстановку, не контактен, но реагирует на резкие болевые раздражители(сопор); ЧДД - снижено до 8 - 12/мин.; ДВ резко затруднены; АД - незначительно снижено.

Тяжелая степень гипотермии: ТЯ - менее 30 град.; С - отсутствует; ЧДД - 3 - 4/мин.; ДВ - активных движений нет, пассивные движения ограничены, возможны судороги; АД - снижено вплоть до неопределимости.

При ТЯ ниже 24 градусов, как правило, наступает смерть.

Что надо делать при гипотермии? Здравый смысл подсказывает, что надо согревать. И это тот сравнительно редкий случай, когда он таки правильно подсказывает. Однако - есть нюансы.

Во - первых, согревать пострадавшего необходимо постепенно и согревание должно быть равномерным. Почему? Ну, например, потому что при слишком поспешном и/или неравномерном согревании, а также при слишком энергичном массаже тела обогреваемого - а такая рекомендация нет - нет, да встречается в разных источниках... Может получиться так, что холодная кровь из периферических сосудов, устремившись в сердце, вызовет аритмию, а та, особенно в полевых условиях, вызовет exitus lethalis. Или, по - нашенски, по рабоче - крестьянски: смерть.

Во - вторых, согревать следует от источников, температура коих не выше 40 градусов. Потому что мы хотим согреть человека, а не сварить или запечь чего, так? Так ведь? Если согревание происходит при помощи тёплой воды, то лучше начинать его с температуры около 25 - 30 градусов, постепенно доводя её до тех самых 40. Естественно, при всём этом необходимо наблюдать за динамикой показателей жизненно важных функций - ЧДД, пульсом, температурой тела, АД. А то если человек вдруг перестанет дышать, а вы заметите это только через час - другой, то как-то неудобно выйдет, верно? Ну и за состоянием сознания: восстанавливается ли оно, если да, то адекватен человек или маленько невменько. А то всякое бывает.

В - третьих, никакой, ёпрст, водки и прочих спиртосодержащих жидкостей! Ни спасаемому, ни спасателям! Я в курсе, что подобные рекомендации можно найти даже в учебниках по медицине чрезвычайных ситуаций для всяких медицинских людей, притом даже изданных в 23 году. 2023, а не 1923. Что заставляет испытывать лютый кринж. Не только потому, что пьянству бой, но и в силу бесполезности этой методики именно для физического согревания человека. Да, гипотетически, за счёт сосудорасширяющего действия алкоголя, больше крови притекает к коже, что должно ускорять согревание, но... Что я там выше писал про нежелательность быстрого согревания? Вот то-то и оно. Это помимо того, что человек может, например, принимать лекарственные средства, не сочетаемые с алкоголем, а вы можете об этом не знать. И в довесок к негативным последствиям переохлаждение человек получит ещё и отравление.

В - четвертых, если есть отморожения, не надо растирать их, тем более снегом. Будет только хуже.

5. Профилактика гипотермии, в том числе в полевых условиях.

Ну наконец-то, дошел до того, ради чего пришлось сжать весь околопатофизиологический "матан" в текст предельной краткости и такой степени вольности изложения, за которую любой уважающий себя препод бы захотел меня распять или раз шесть повесить перед дверьми своей кафедры. Но для популярного изложения, думаю, сойдёт. Зачем это нужно было делать? Для того, чтобы человек, который зачем-то всё это прочитал, подходил к вопросу защиты от козней Дедушки - Мороза осознанно и вдумчиво.

Ведь, как уже несложно догадаться, почти весь цимес тут - в минимизации теплоотдачи. И, зная, каким образом та происходит, можно делать это достаточно эффективно даже обладая самым примитивным снаряжением. Например, мы знаем про кондукцию. Знаем, что для неё нам нужно соприкасаться с чем-то, что холоднее нас. Что это прежде всего может быть, особенно в холодное время года? Земля под ногами. По земле мы ходим и, скорее всего, на ней нам придётся спать. Значит, необходима обувь с очень хорошей термоизоляцией подошвы* и толстый каремат или самонадувающийся коврик. Банальность? Да! Но очень часто люди либо не подозревают о этом, либо, однажды узнав, просто забывают, потому что не понимают, зачем оно нужно.

Если мы знакомы с явлением ковекции, то мы имеем намного меньше шансов забыть дома или вовсе не иметь верхний слой одежды с хорошими ветрозащитными свойствами. Потому что толстый шерстяной свитер или флисовая кофта - это хорошо, но в мало - мальски сильный ветер уже не очень.

Зная про то, насколько эффективна теплоотдача при помощи испарения, человек будет придерживаться такого режима движения и труда, который позволит ему как можно меньше потеть. Потому что даже самые тёплые вещи принесут мало пользы в лютые морозы, если вы в них испаритесь и пропотеете насквозь. Кстати, именно по этой причине автор этих строк порой шел по тайге и заготавливал дрова для костра в одной водолазке, сняв куртку и флиску, хотя "за бортом" было по минус 20. Потому что в таком случае, замёрзнув, можно просто одеться, и проблем нет. А если вы пропотели в одежде и начали мёрзнуть - это уже геморрой совсем другая история. Да, расхаживать в мокрой одежде сутками, как это делают всякие брутальные киношные спецназовцы да героические выживальщики всея ютуба тоже лучше не стоит.

Зная о энергозатратности процесса терморегуляции на холоде, мы легко догадаемся о том, что походный рацион зимой должен быть высококалорийным. Есть и менее очевидные вещи - например, вспомнив о теплоотдаче путём радиации, подложить под каремат спасательное одеяло. Или понять, что новоможная бушкрафтерская фича с "отражающим тепло экраном" из брёвен или палок перед костром - ерунда полнейшая. Потому что эти самые брёвна - палки будут как раз поглощать инфракрасное излучение костра, но не отдавать его вам. Хотя, как ветрозащита для костра, это дело, может, и сойдёт. Но это не точно.

Ещё из не очень очевидного - зная о правилах Бергмана - Аллена легко прийти к мысли, что самая выгодная для теплосбережения поза камасутры - это свернуться в клубок.

Из совсем не очевидного для плохо знакомых со всяким биомедицинским "матаном" можно отметить вот что: есть люди, которые больше уязвимы перед холодом, чем остальные. Например, старые и малые - первые из-за возрастного замедления метаболизма и возрастных изменений сердечно - сосудистой системы, вторые в зоне риска уже из-за своих относительно небольших размеров, хотя врач - педиатр, несомненно, раскажет вам и про многое другое, из-за чего ребенок может переохладиться намного легче, чем взрослый. Люди, страдающие гипотериозом - тоже плохо переносят холод, он для них опаснее, чем для здоровых. Так же как и для несчастливых обладателей анемий, для истощённых больных и т.д. Какой из этого вывод? Правильно, если вы собрались в серьёзный зимний поход - желательно перед ним обследоваться и подлечиться.

Конечно, на самом деле выводов даже из этой, очень краткой и дилетантской, по сути-то, статейки, можно было бы сделать побольше. Но я, пожалуй, предоставлю это случайным и неслучайным читателям, чтоб жизнь им мёдом не казалась потому что полезно бывает порой поразминать извилины. А раз так то засим я, пожалуй, откланиваюсь.

* - вообще, с обувью для холодной погоды именно для любителей, а не профессиональных полярников, альпинистов etc., есть определённые проблемы. Заключающиеся в том, что подходящей мало. Потому что такая обувь должна отвечать как минимум двум задачам: термоизоляции(особенно подошвы) и гидроизоляции(потому что мокрая обувь зимой это полный п., но отнюдь не "позитив", да). При этом гидроизоляция должна быть чем надёжнее, тем лучше, что не всегда достижимо с мембранными тканями. Казалось бы - используй старую, добрую резину да ходи и радуйся... Но проблема отвода влаги от стопы тоже очень животрепещущая, потому что ту же "траншейную стопу" никто не отменял, да и простое отморожение куда легче заработать, когда носки и ботинки "пропотели". Выход, очевидно, в модульных конструкциях, когда внешний слой выполняет функцию гидроизоляции и механической защиты, а внутрь вставляется сменный вкладыш - "чулок", берущий на себя всё остальное. Такая система удобна тем, что при намокании "чулка" его куда проще просушить в полевых условиях, чем, например, промокшие мембранные треккинговые ботинки. Тем более, что можно носить с собой и запасные "чулки". Казалось бы - идеально, но проблема в том, что большинство подобных "обувных систем" на рынке имеют довольно печальное качество... Так что тот, кто сможет сделать что-то надёжное, мало - мальски удобное, но при этом не космической цены, как те же "баффины", наверное, сможет что-то заработать на этом...