Лица необщим выраженьем

Автор: Игорь Резников Сегодня исполнилось 122 года со дня рождения Владимира Софроницкого. Мало чье исполнительское творчество вызывало столько споров и разноречивых суждений, мало кто из артистов, как он, поделил слушателей на своих восторженных поклонников и непримиримых критиков. Уже одно это свидетельствует об искусстве Софроницкого как о крупном явлении культуры. Рассказывают, что однажды Софроницкий в дружеском кругу провозгласил тост за Рихтера, сопроводив его словами: «Вы – гений!» - «А вы Бог!», - ответил Святослав Теофилович.

Сегодня исполнилось 122 года со дня рождения Владимира Софроницкого. Мало чье исполнительское творчество вызывало столько споров и разноречивых суждений, мало кто из артистов, как он, поделил слушателей на своих восторженных поклонников и непримиримых критиков. Уже одно это свидетельствует об искусстве Софроницкого как о крупном явлении культуры. Рассказывают, что однажды Софроницкий в дружеском кругу провозгласил тост за Рихтера, сопроводив его словами: «Вы – гений!» - «А вы Бог!», - ответил Святослав Теофилович.

Владимир Владимирович Софроницкий родился 8 мая 1901 года в Петербурге. Его отец – инспектор Смольного института, преподаватель физики и математики; мать происходила из рода Боровиковских и приходилась правнучкой знаменитому художнику. В Варшаве, куда перевели по службе его отца в 1903 году, Владимир начал заниматься музыкой. Сначала у Лебедевой-Гицевич, а с 1910 года у польского пианиста Александра Михаловского, вследствие чего Софроницкий называл себя «Музыкальным внуком Бетховена» - ведь Михаловский был учеником Мошелеса, а тот, в свою очередь, Бетховена.

И даже когда семья в 1913 году вернулась в столицу, Софроницкий периодически ездил в Варшаву для занятий с Михаловским. В 1916 году Владимир поступил в Петербургскую консерваторию, к знаменитому профессору Л. Николаеву, а в одном классе с ним учились Дмитрий Шостакович и Мария Юдина, с которой он при выпуске разделил Премию им. Антона Рубинштейна – престижную награду для лучших выпускников консерватории. Но это произошло в 1921 году, а еще в 1919 Софроницкий дал свой первый сольный концерт. Рассказывают, что во время выпускного экзамена Софроницкого ректор консерватории А. К. Глазунов плакал.

В том же году молодой пианист впервые играл Скрябина на сцене Большого зала филармонии. Это символично, потому что Скрябин станет главным композитором в судьбе Софроницкого.

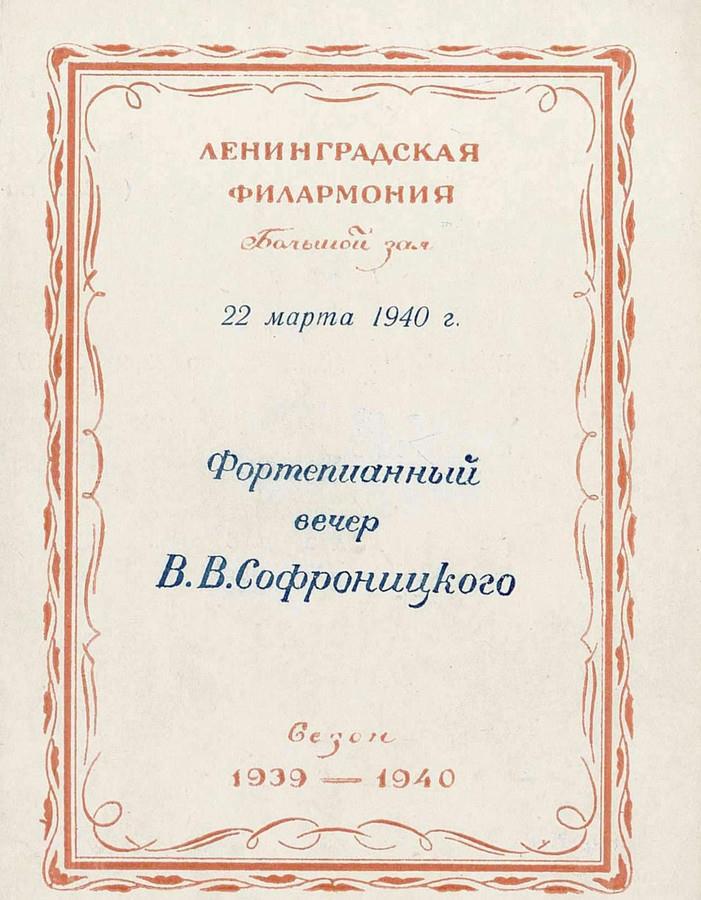

В 1929 году Владимир Владимирович отправляется в двухгодичное турне по Европе. Интересно, что после этого он лишь однажды играл за рубежом – в 1945 по распоряжению Сталина на Потсдамской конференции. Зато в стране его концертная деятельность была до предела интенсивной. Только в Петроградской-Ленинградской филармонии с 1922 по 1954 год он даст пятьдесят сольных концертов и неоднократно будет выступать с оркестром.  Жизнь музыканта пришлась на эпоху великих пианистов. Одновременно с ним выступали Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Яков Зак, Яков Флиер, Лев Оборин, Константин Игумнов. Но, по свидетельствам современников, в музыкальном мире Софроницкий занимал особую нишу.

Жизнь музыканта пришлась на эпоху великих пианистов. Одновременно с ним выступали Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Яков Зак, Яков Флиер, Лев Оборин, Константин Игумнов. Но, по свидетельствам современников, в музыкальном мире Софроницкий занимал особую нишу.

В 1936 году Софроницкий начал преподавать в Ленинградской консерватории, а в следующем исполнил в консерваторском Малом зале уникальный цикл из 12 концертов «Антология фортепианного искусства от Д. Букстехуде до наших дней». За это достижение Владимир Владимирович был удостоен звания профессора и степени доктора искусствоведения.

Первые военные осень и зиму Софроницкий провел в блокадном Ленинграде и вместе с другими ленинградцами перенес все, что было отпущено на их трудную судьбу. 12 декабря 1941 года пианист играл в Театре им. Пушкина. Он вспоминал: «В зале было 3 градуса мороза. Я играл в перчатках с вырезанными кончиками пальцев. Но как меня слушали и как мне игралось! Тогда мне стало ясно, как и что надо играть». В марте 42-го умер от истощения отец, но Владимир целый месяц не мог похоронить его – сам находился на грани голодной смерти.

В начале апреля полуживого Софроницкого удалось вывезти а Москву. Но уже через несколько дней он давал концерт в зале Чайковского. А с осени Владимир Владимирович преподавал в Московской консерватории. Его ученик профессор Игорь Никонович вспоминает: «Он любил своих учеников, искренне переживал за них, старался всячески им помочь... Со своими учениками он обращался как с младшими коллегами: показывал, советовал, раскрывал музыкальные секреты. Поэтому, вопреки всяческим страхам перед ним — волшебником фортепиано ... играть для него было всегда легко, просто и приятно... И только по дороге из его дома мелькала весьма "странная" мысль: "коллега" этот — не кто иной, как один из самых больших пианистов нашего времени!». Никоновичу вторит кандидат искусствоведения, заслуженная артистка России, профессор Ольга Жукова: "Облик Владимира Владимировича отличался особой одухотворенностью, изысканностью, высокой интеллектуальностью. Красивая внешность, стройная фигура, точеные, точно высеченные из мрамора и в то же время необычайно живые выразительные руки, - все гармонировало с его внутренней красотой, душевным богатством. Теплая обстановка, царившая в нашем классе, способствовала тому, что все мы были дружны между собой, в консерватории постоянно держались стайкой и интересы у всех были общие. Любовь и восторженное отношение к нашему руководителю объединяли и окрыляли нас. Уходя с урока, мы только и думали: как бы поскорее наступило время следующего урока! Студенты других классов называли нас в шутку "софроничками", но мы не обижались, в чем-то это нам даже льстило".

Преодолевая последствия тяжелого физического истощения, с которым он приехал из Ленинграда, Софроницкий давал по 15 – 20 сольных концертов в лучших залах Москвы. А с 1946 года он стал регулярно выступать и в родном Ленинграде. В том же году пианист стал делать фондовые записи, главным образом сочинений русских композиторов, на Всесоюзном радио. В 1949 году исполнил цикл из 5 концертов в БЗК к 10-летию со дня смерти Шопена. В конце 1940–50-х годов исполнял преимуществнно сочинения тех композиторов, которых почитал своими кумирами. Давал клавирабенды, целиком посвящённые Бетховену, Шуману, Листу, Скрябину. В 1953 году отметил своим концертом в ГКЗ 125 лет со дня смерти Шуберта («Музыка всея земли пошла», — говорил он близким, играя дома 2-ю часть Сонаты В dur).

Последний концерт он дал 7 января 1961 года в музее Скрябина. Среди других пьес была Трагическая поэма Скрябина, которая оказалась его Реквиемом. Тогда не только все поклонники пианиста, но и он сам знал, что смертельно болен раком. Его мучили сердечные приступы, из-за которых он вынужден был отменять свои концерты, а порой и не доигрывать их до конца. 28 августа 1961 года Софроницкого не стало. Ему только-только сравнялось 60 лет.

Талант Владимира Софроницкого был столь велик, что на протяжении всей жизни не мог быть оспорен, поставлен под сомнение. Все его поклонники отмечали ощущение «оголенного нерва музыки», которое как никто другой умел передать Софроницкий. Его поистине безграничный репертуар свидетельствовал о его не менее безграничном трудолюбии. Однажды Софроницкого спросили, за сколько времени, играя непрерывно, он смог бы исполнить весь свой репертуар. Владимир Владимирович, подумав, ответил: «Пожалуй, не менее чем за две недели».

Он обладал неповторимым чувством юмора. Зять и ученик Софроницкого Игорь Никонович записал его пародию "Собрание в Московской консерватории".Особая статья в искусстве Софроницкого – это его неповторимый звук. Конечно, любого большого пианиста отличает только ему присущий тон, каждому настоящему исполнителю рояль отвечает особым звуком. Но если какими-то пианистами просто восторгались, то игра Софроницкого вызывал недоумение: как он вообще может извлекать такие звуки, как он может заставить рояль так звучать. Это ощущение невозможно передать словами. Святослав Нейгауз говорил: «За несколько дней до концерта Софроницкого в меня поселялась радость, и я считал оставшиеся дни».

Он умел уважать талант других. Вот образец лаконичной и точной оценки Софроницкого: "Лист - это Европа, Антон Рубинштейн - весь мир, Рахманинов - это Вселенная". В ранней молодости большое влияние оказало на Софроницкого искусство Николая Метнера. Он преклонялся перед Нейгаузом. После одного из его концертов послал родным срочную телеграмму: "Был на концерте Гарри, счастлив, что живу в одно время с таким гением". О Рихтере здесь уже упоминалось. Очень близок по своему художественному кредо был ему Альфред Корто. Как-то Владимиру Владимировичу сказали, что игра Корто напоминает его игру. Он возразил: «Это Корто напоминает меня, а я – Корто». Он восторгался Гленом Гульдом и остроумно замечал: "У меня Гульд личности". Очень тепло отнесся к юному Вану Клиберну, в которого после Конкурса Чайковского влюбилась вся Москва - даже специально приехал на встречу с ним в музей Скрябина. Из живущих в одно время с ним пианистов выделял Вальтера Гизекинга, но самым великим пианистом XX века считал Рахманинова (о записи Рахманиновым "Карнавала" Шумана Владимир Владимирович сказал: "Там каждая нота - шедевр"). Что же касается его любимого Скрябина, то сам Софроницкий никогда не слышал его игру, но те, кто слышал их обоих, утверждали, что игра Софроницкого удивительно напоминала игру Скрябина. Тут было чудо, которое случается лишь с гениями.

К 30-м годам окончательно проявились композиторские пристрастия Софроницкого. Он много играет Шуберта, Шумана, Шопена, Листа, Бетховена, русских композиторов – и не только своих любимых Скрябина и Рахманинова, но и Балакирева, Бородина, Глазунова, Лядова. О том, что он испытывал, когда играл, можно судить по тому, как он говорил об исполнении 8-й прелюдии Шопена: "Я очень люблю ее. Как будто радостное, благоуханное дыхание жизни неожиданно врывается и захлестывает всю душу". Однажды сыграв Экспромт Шуберта, сказал своему сыну Александру: «Здесь стихия переживания, здесь перекликаются голоса отдаленных, неясных, но дорогих воспоминаний. Вообще Шуберт - самый добрый и земной композитор». А вторую часть одной из его сонат охарактеризовал так: «Это самая высокая музыка на Земле». Но на первое место Софроницкий ставил Скрябина. Он даже как-то сказал: "Скрябин вне музыки". Старшая дочь Скрябина Елена Александровна стала его женой.

Сейчас уже мало осталось в живых тех, кому посчастливилось слышать игру Софроницкого. Запись лишь в какой-то степени передает его искусство, особенно несовершенная запись тех лет. Он не любил записываться, и был прав. О каждой из своих записей говорил: "Это все нужно уничтожить, потому что это мои трупы". И все-таки замечательно, что эти немногочисленные записи сохранились.

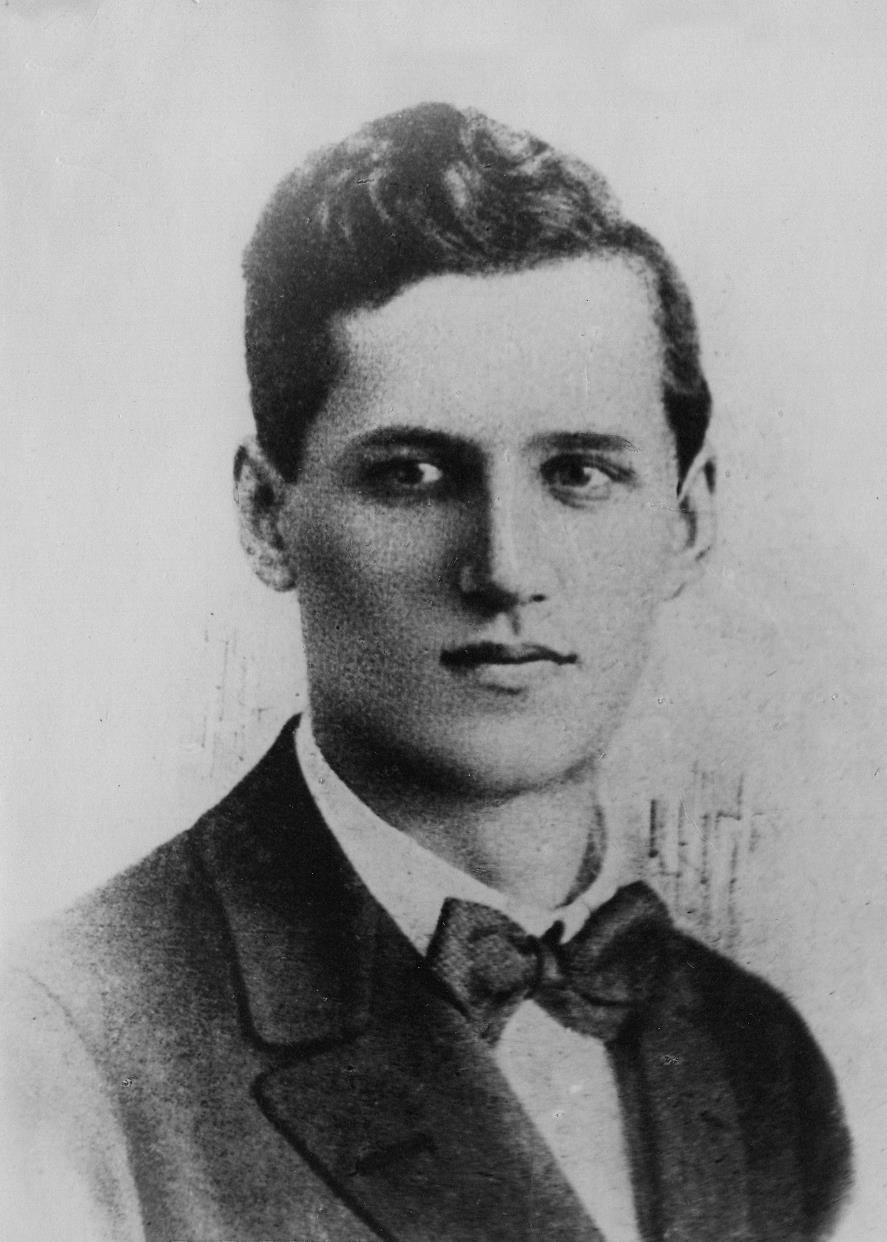

Глаза, весь облик Владимира Владимировича излучали доброту. Он обладал редко встречающейся среди людей такого уровня таланта мерой скромности. Он не переносил жестокости, высокомерия, чванливости, душевной черствости. Просто страдал от них. Даже в минуты веселья с его лица не сходила трагическая складка. Часто большой художник кажется людям большим ребенком, человеком со странностями. Ведь душа большого художника действительно скроена несколько иначе, она необыкновенно чутка к чужим страданиям, ее ничего не стоит оскорбить, задеть, ранить. Софроницкий, например, не мог спокойно слушать рассказы о войне - так переживал.

Природа щедро наградила пианиста всем: огромным талантом, добрым сердцем, красивой душой и замечательной внешностью. Владимира Владимировича как человека, как личность, любили все.