Лучше, чем вчера (об идее общественного прогресса к 280-летию её родоначальника)

Автор: Игорь Аретано

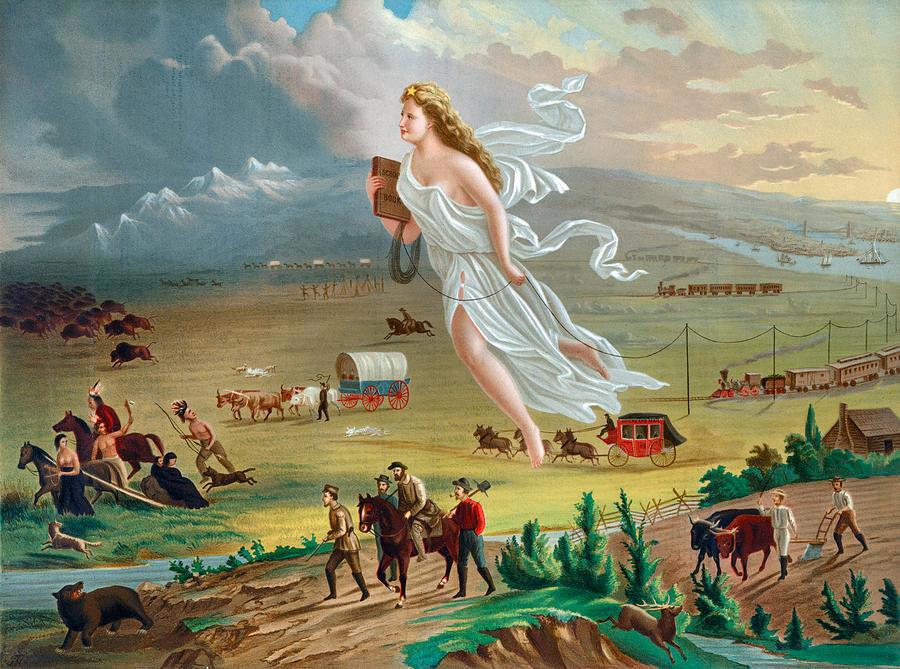

Джон Гаст (1842–1896) "Американский прогресс"

Концепция общественного прогресса появилась, по историческим меркам, довольно поздно. Её не было в Древнем мире, в Античности, в Средневековье, да и в эпоху Возрождения тоже. Мировым религиям — и христианству, и исламу, и буддизму (да и вообще религиозному мировоззрению как таковому) — идея социального прогресса чужда, там попросту другая парадигма и "повестка".

Родилась, или, во всяком случае, чётко оформилась, идея прогресса только в XVIII веке, в эпоху Просвещения. Но уж родилась так родилась, и в головы хомосапиенсов засела намертво.

Главную мысль концепции общественного прогресса лучше всего передают, по-моему, слова советского шлягера "Птица счастья завтрашнего дня". Ярче всех покойный Дмитрий Гнатюк ту песню исполнял:

Сколько в звёздном небе серебра!Завтра будет лучше, чем вчера.

Лучше, чем вчера! Лучше, чем вчера!

Завтра будет лучше, чем вчера.

Обратите внимание, что вот именно "лучше". Прогресс всеми понимается не просто как "продвижение вперёд" (буквальный перевод слова progressus) и как поступательное движение от простого к сложному, но как движение "от менее совершенного к более совершенному".

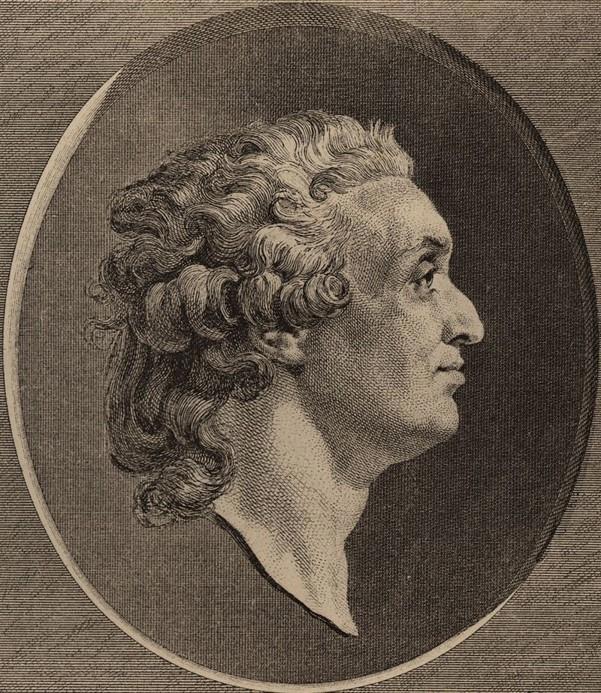

Философу, который считается родоначальником идеи общественного прогресса, исполняется в этом году 280 лет. Это французский мыслитель по фамилии де Кондорсе, по профессии он был маркиз.

Мари-Жан-Антуан-Николя де Карита, маркиз де Кондорсе (1743-1794)

Являлся он также ещё и масоном.

Здание масонской ложи "Великий Восток" в Париже (фото автора). "Восток", кстати, не означает сторону света, так называют любое собрание масонов, любую ложу. Кондорсе членствовал не в "Великом Востоке", в другой масонской ложе, "Девять сестёр". Ныне она не существует, в 1848 году распущена. Кроме маркиза туда входили Вольтер, Бенджамин Франклин, философ Пьер Кабанис (т.н."вульгарный материалист") и другие почтенные люди.

Кондорсе, кстати, стал первым в истории философом, который однозначно выступил за равные политические права для дам, и это он тоже мыслил в контексте общественного прогресса. Маркиз и его жена привечали у себя дома Олимпию де Гуж.

Мари (Олимпия) де Гуж, 1748-1793. А про всякие пошлые слухи о ней и маркизе де Кондорсе тут даже и упоминать неуместно.

Звали её по-настоящему Мари, но Олимпия красивее звучит, поэтому она себя так называла. Эта женщина с пониженной социальной ответственностью — пониженной даже и по нынешним широким меркам — сочинила в 1791 году документ "Декларация прав женщины и гражданки", и запустила его на обсуждение в Национальный конвент. Если бы тогда существовала программа "Антиплагиат", то документ тест бы не прошел: Олимпия просто взяла текст знаменитой "Декларации прав человека и гражданина" и везде слово "человек" заменила на "женщина", а "гражданин" на " гражданка".

Конвент, проникнутый, несмотря на всю революцию, идеями мерзкого мужского шовинизма, "Декларацию..." отклонил, да и вообще Олимпия де Гуж кончила плохо. Якобинцы ей в 1793 году отрубили голову "за подстрекательство к мятежу против единой и неделимой Республики» — гильотиной, как тогда было модно. В приговор ещё издевательски дописали, что к смертной казни приговаривается она, в частности, "...и как забывшая о достоинствах своего пола".

А вот маркизу де Кондорсе якобинцы голову не отрубили: он после своего ареста гильотины дожидаться не стал, и сам аристократически принял яд, который был у него заложен в перстне, который маркиз постоянно носил.

В честь Кондорсе назван кратер на Луне. Но это я, как обычно, отвлёкся.

Питейное заведение в Париже (фото автора). Кондорсе там, конечно, не бывал, оно в 1910 году открылось. Наверняка немало посетителей мужского пола через четыре года после этого прочувствовали вкус прогресса. Военно-технического, по крайней мере.

Сочинение Кондорсе, написанное им в год его смерти, называется «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». Там он пишет, что закон общественного прогресса «так же надёжен, как закон природы», никуда от прогресса не денешься. Философ описывает десять этапов движения человечества по пути прогресса. В 1794 году пока идет этап № 9, который открыла революция 1789 года во Франции. А потом этап №10 придет, когда вообще всё будет хорошо и свершится:

уничтожение неравенства между нациями, прогресс равенства между различными классами одного и того же народа, наконец, действительное совершенствование человека.

От Кондорсе идею общественного прогресса подхватила немецкая классическая философия (и Кант, и, естественно, Гегель), Фейербах, "социалисты-утописты" (Сен-Симон со товарищи), классические позитивисты (у Конта: "религиозная стадия", "метафизическая стадия", "позитивная стадия"). И, конечно, марксисты с их пятичленной историей общественно-экономических формаций.

Причем с начала XIX века в доктрине прогресса всё больше стали выделять не научно-технический, а социальный, моральный, духовный, культурный аспект. Человек, по мере неуклонной поступи общественного прогресса, станет не просто более образованным и "развитым" — он станет лучше как человек самоё, как этическое существо — это и есть цель прогресса. Общество будет делаться всё справедливее и справедливее, всё гуманнее и гуманнее, всё равноправнее и равноправнее. А главное, всё свободнее и свободнее. Свобода и общественный прогресс — близнецы-братья. Впрочем, эти идеи уже и у Кондорсе были.

Самое драстичное выражение идеи общественного прогресса — это, по-моему, учение о приходе коммунизма, т.е. общественного строя, в котором нет денег и где "от каждого — по способностям, каждому — по потребностям". Представляете, вот будут при коммунизме, как сейчас, магазины, ТЦ, набитые всякими симпатичными товарами. А на выходе из торгового зала касс НЕТУ. Но разве так можно? Этак все товары за час растащат, телегами вывозить будут. Нет! Человек-то ведь при коммунизме будет не такой как сейчас, а прогрессивно изменившийся, сознательный. Если ему одна пара новых порток нужна, так он одну пару в бесплатном магазине и возьмёт, а три пары он не возьмёт. Он же будет другой человек, с иными, разумными, потребностями; ему стяжательство, тщеславие etc станут совершенно чужды. И про запас портки или айфоны ему не нужно будет запасать: ведь отсутствие их дефицита и доступность для всех будут полностью обеспечены научно-техническим прогрессом.

Ныне здравствующий художник-плакатист Тим Хун (или как там правильно будет Huhn?) "Век прогресса"

Ныне здравствующий художник-плакатист Тим Хун (или как там правильно будет Huhn?) "Век прогресса"

Во второй половине XX веке сторонников идеи общественного прогресса также было много. Это, собственно, все разработчики доктрин об этапах развития человеческой цивилизации: Дэниел Белл («Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования"), Уолт Ростоу («Политика и стадии роста»), Элвин Тоффлер («Третья волна»). И все - именно с моральным акцентом прогресса. Главные разботчики теории информационного общества – аналогично: Ёнэдзи Масуда («Информационное общество как постиндустриальное общество»); Мануэль Кастельс («Информационная эпоха: экономика, общество и культура»).

И еще ряд других, например, Збигнев Бжезинский («Технотронная эра. Между двумя веками: роль Америки в эру технотроники). Он, конечно, известно какой был пианист, но об общественном прогрессе тоже толковал. Френсис Фукуяма – также безусловный сторонник доктрины общественного прогресса.

Концепция общественного прогресса нравится широким народным массам, принимается ими за аксиому. А как же иначе-то? Это что же, мои правнуки-праправнуки могут жить хуже меня? Да как же так может быть? Это пессимизм и мракобесие.

Однако у последней по времени возникновения масштабной философской теории идеи прогресса нет. Имею в виду постмодернизм. Вроде, и в самом деле никто ничего по-настоящему нового после него не придумал — либо речь о модификациях постмодернизма, либо о возвращении к "предыдущим" доктринам. У настоящих постмодернистов с прогрессом как у религиозной философии — "повестка" другая.

Ну, в самом деле, какой там «общественный прогресс» может быть у сторонников концепций «деконструкции», «номадологического проекта», «симулякров», «гиперреальности», «археологии дискурсов», «шизоанализа» etc? И у борцов с «логоцентризмом» и «бинарной логикой»?

Современные не постмодернистские, а более-менее "традиционные" социальные философы и социологи любят говорить о том, что в общественном прогрессе нужно выделять, как минимум, две сферы, соотношение между которыми противоречивое. Одна сфера — прогресс науки и техники, и что это есть, никто не сомневается. Вторая сфера — собственно социальный прогресс, общественное благо и всякая этика-эстетика. Авторы учебников, в т.ч. школьного "Обществознания" для 8-9 классов, железно уверены, что и там "процесс идёт", хотя и противоречиво.

А я вот сумлеваюсь.

На этом сайте мне как-то снисходительно объяснили: как же можно сомневаться в наличии социального и морального прогресса, если в Древнем Риме рабство было, а теперь нет? Ну да, рабства в XXI веке, юридически, как бы, нет. Вообще-то, в современной социальной жизни есть кое-что не лучше или не намного лучше античного формально-юридического рабства, но ладно, давайте от этого абстрагируемся и признаем: рабства нет.

Но что насчёт всего остального?

Хотя бы того, о чем толковал маркиз де Кондорсе: "либерте, эгалите, фратерните".

Фото автора из фойе штаб-квартиры масонской ложи в Париже на улице Каде.

Что, градус "братства" на планете Земля очень сильно повысился по сравнению с временами маркиза?

А что насчёт социальной справедливости ("равных стартовых прав" и т.п.), морали, гуманизЬма? А насчёт войн? А насчёт политики как феномена? Насчет "демократии" (буквальный перевод этого слова —" власть народа")?

И, главное, а что с перспективами всего этого для человечества? Маячит в этом смысле "лучше, чем вчера" на горизонте, "или как?"

Мир — не хлам для аукциона.Я — Андрей, а не имярек.

Все прогрессы — реакционны,

Если рушится человек.

ИМХО, он сейчас как раз и рушится.