Коллекции Лихачёвых

Автор: Д. В. АмурскийВ 1754 году сын московского дворянина поручик лейб-гвардии Семёновского полка Логин Иванович Лихачёв купил село Полянки Спасского уезда Казанской губернии. Два года спустя он получил звание подполковника и был назначен в казанский гарнизон Свияжского пехотного полка. Примерно в это же время он приобрёл в городе Казани участок под постройку семейного дома. Так началась история отдельной ветви известного рода, давшей России двух знаменитых коллекционеров, чьи обширные собрания стали основой для нескольких музеев.

Уже следующий Лихачёв, Александр Логинович, увлёкся чтением и коллекционированием книг, стал выписывать журналы. Именно он первым начал собирать в Полянках библиотеку.

Внук Логина Ивановича, Семён Александрович, был человеком расточительным, и почти всё, что накопили его отец и дед, промотал. Семь имений, доставшихся от отца, продали одно за другим, а главное, в Полянках, пришлось заложить. По этой причине его сыну, Фёдору Семёновичу, пришлось в 1822 году уйти с военной службы, требовавшей постоянной денежной подпитки (об этом хорошо написано в дневниковых записках Алексея Николаевича Вульфа, который с 1829 по 1833 годы служил в гусарском полку). Чтобы жить как можно экономнее, бывший ротмистр после женитьбы поселился в своём родовом селе. Там, в Полянках, Фёдор Семёнович собирал книги, карты, древнее оружие, а также чубуки и трубки всех видов.

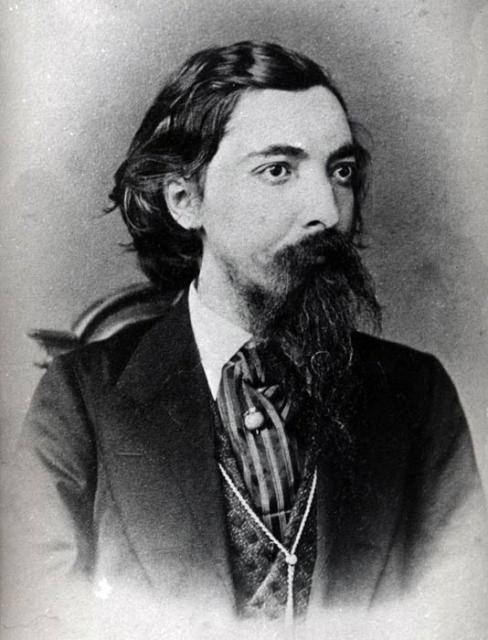

Фёдор Семёнович Лихачёв.

Его сын Андрей, родившийся 16 июля 1832 года, был слаб здоровьем, поэтому к военной службе, столь обычной для Лихачёвых (старший сын Иван дослужился до звания вице-адмирала Российского императорского флота и был награждён множеством орденов и медалей) оказался непригоден. Мальчику дали хорошее домашнее образование, позволившее ему в 16 лет поступить в Казанский университет на физико-математический факультет по разряду естественных наук. Через пять лет он окончил это заведение без отличия, но со званием действительного студента. Это позволило в следующем году поступить на службу в канцелярию казанского губернатора.

В 1858 году Андрей Фёдорович Лихачёв вышел в отставку по состоянию здоровья в чине коллежского секретаря. К светской жизни он был равнодушен, жил большей частью в Казани, изредка выезжая к матери и младшему брату Петру в Полянки. Целыми днями просиживал в кабинете в собственном доме на Ново-Комиссариатской улице. Материально он был хорошо обеспечен: мать, Глафира Ивановна, разделила между детьми имения и недвижимость. Так что Андрей Фёдорович сосредоточил свои усилия на коллекционировании.

Андрей Фёдорович Лихачёв.

Что он только не собирал! Монеты, медали, археологические предметы, церковную утварь, фарфор, редкости из Азии. Конечно же, была у него обширная коллекция книг. А ещё Андрей Фёдорович с раннего возраста интересовался искусством, так что собирание картин стало закономерным этапом его биографии.

Уже к началу 1860-х годов коллекция древностей и предметов искусства Лихачёва стала одной из достопримечательностей Казани. В 1865 году с этим собранием познакомился Пётр Иванович Лерх, действительный член Императорского Русского археологического общества. Лерх совершал поездку по Олонецкой, Вологодской и Вятской губерниям, где должен был изучать находки предметов каменного и бронозового века, так что древности из городищ Булгара и Биляра, собранные Лихачёвым, произвели на него сильное впечатление. Именно Лерх добился, чтобы 1 октября 1865 года Андрея Фёдоровича избрали членом-корреспондентом Императорского Русского археологического общества. Это стало серьёзным стимулом для казанского коллекционера, а также способствовало его известности среди специалистов историков и археологов.

Начиная с 1868 года Лихачёв опубликовал несколько работ, посвящённых археологии, нумизматике и истории Волжской Булгарии. Но его исторические взгляды не встретили поддержки в научной среде того времени. А вот коллекция Андрея Фёдоровича увеличивалась год от года. Он нанимал людей, которые в указанных Лихачёвым местах искали старинные артефакты в размывах или на обрывах. Он собирал сообщения о случайных находках крестьян и регулярно посещал татарских старьёвщиков и антикваров. В 1884 году Лихачёву удалось купить коллекцию монет, которая осталась после смерти её собирателя, известного казанского нумизмата Виктора Константиновича Савельева.

20 мая 1886 года Андрея Фёдоровича избрали действительным членом Императорского Русского археологического общества. Но к тому времени его здоровье уже пришло в полное расстройство. В ноябре 1889 года его сразил инсульт, парализовавший всю правую половину тела и лишивший Лихачёва возможности писать. Он скончался в своём имении Берёзовка 11 августа 1890 года.

После смерти Андрея Фёдоровича его брат Иван, отставной вице-адмирал, выкупил у вдовы всю коллекцию, чтобы передать её в дар городу Казани. Эта коллекция стала основой для создания Казанского городского музея, открытого в 1894 году. В общей сложности город получил 39 920 предметов (!!!), из которых 24 611 были монетами, а более 8 700 — археологическими находками. Ныне картины, графика, а также предметы декоративно-прикладного искусства и этнографические коллекции из собрания А. Ф. Лихачёва хранятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, а всё остальное можно увидеть в Национальном музее Республики Татарстан.

Так располагалась коллекция А. Ф. Лихачёва в Казанском городском музее в 1895 году.

Младшим сыном Фёдора Семёновича Лихачёва был Пётр. Именно ему досталась отцовская библиотека, собирать которую начал ещё Александр Логинович. Пётр Фёдорович дослужился до звания штабс-ротмистра. А вот его сын Николай, родившийся 12 апреля 1862 года, увлёкся историей, как и дядя. Окончив в 1880 году с золотой медалью 2-ю Казанскую гимназию, он поступил на историко-филологический факультет Казанского университета. Учился Николай Петрович прилежно, в 1884 году получил степень кандидата и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории.

В 1892 году талантливого молодого учёного пригласили преподавать в Императорском Санкт-Петербургском археологическом институте. Через десять лет Лихачёва попросили стать помощником директора Императорской публичной библиотеки. Там Николай Петрович проявил все свои научные и организаторские таланты, чтобы помочь главной библиотеке империи расширяться, и при этом оставаться удобной для своих читателей. Во многом благодаря его усилиям в этом книжном собрании, в котором к 1 декабря 1913 года число книг на русском языке достигло 1 000 000 экземпляров, а весь фонд библиотеки составлял 3 016 635 экземпляров, был наведён идеальный порядок. Императорская библиотека стала одной из крупнейших в мире и располагала самым богатым в России собранием рукописей.

Николай Петрович Лихачёв.

А сам Николай Петрович, как и его дядя и дед, увлёкся коллекционированием. Он собирал старинные рукописи, антикварные монеты, древние печати и иконы. А благодаря заграничным командировкам, в которые его отправляли для изучения постановки библиотечного дела в Европе, Лихачёв имел возможность пополнять своё своё собрание не только в Российской империи.

В 1894 году Николай Петрович женился на Наталии Геннадьевне Карповой, дочери историка Геннадия Фёдоровича Карпова. Его тёща, Анна Тимофеевна, была дочерью Тимофея Саввича Морозова, богатейшего купца и промышленника. На деньги тёщи Лихачёвы купили участок в Санкт-Петербурге на Петрозаводской улице за семнадцать тысяч рублей. А потом Анна Тимофеевна ещё и профинансировала строительство двухэтажного дома для большой семьи историка и библиотекаря. В 1912 году дом и пристройку к нему сделали трёхэтажными. Так что у Николая Петровича сохранялась возможность тратить часть своей зарплаты на пополнение коллекций, а также имелись комнаты, где эту коллекцию можно было хранить. Коллекционером он был очень увлечённым, его интересовали ещё и самые разные виды печатной продукции. С рюкзаком за плечами он регулярно обходил антикварные и книжные лавки Санкт-Петербурга.

Лихачёв с рюкзаком за плечами.

Во втором десятилетии XX века коллекционирование икон стало очень модным, поэтому цены на них поднялись слишком высоко. У Лихачева уже не хватало средств для пополнения коллекции, а теща более не могла помогать с расширением дома. Поэтому Николай Петрович решил продать иконы. Это решение было очень болезненным, но обстоятельства вынуждали:

"Я зимой уже метался в ужасе, что у меня нет более средств, а мои изыскания лишь на середине. Если бы не продажа икон, я теперь бы был поставлен в ужасное положение. Судьба зажала бы мне рот в последние годы жизни".

Император Николай II 13 апреля 1895 года основал "Русский музей императора Александра III" и после этого уделял большое внимание пополнению его коллекции. Узнав, что Лихачёв продаёт своё собрание икон, самодержец купил его почти целиком, 1497 досок за 300 000 рублей. Сумма кажется очень большой по тем временам, но эксперты оценивали стоимость собрания значительно выше.

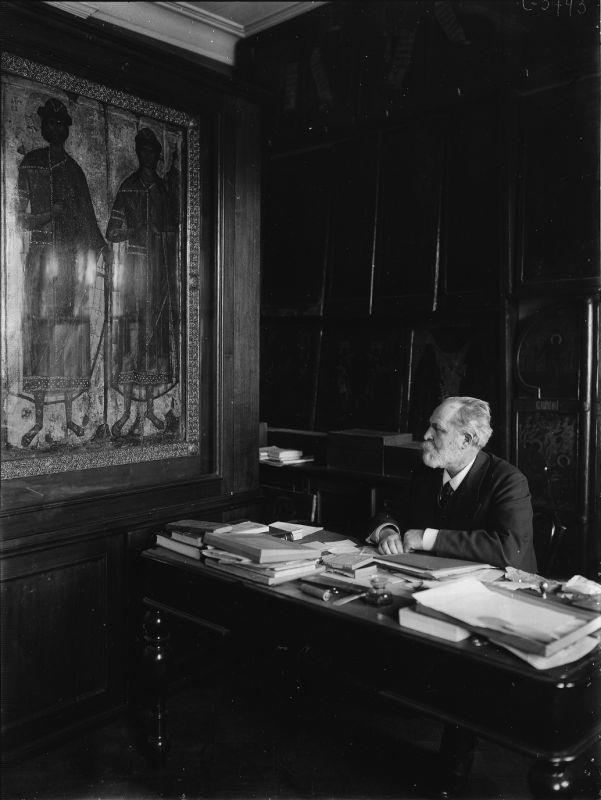

Николай Петрович Лихачёв в своём кабинете в 1910-х годах. На стене икона из его коллекции "Борис и Глеб".

Полученные деньги позволили Лихачёвым рассчитаться с долгами за перестройку дома, а после этого Николай Петрович, будучи уволенным из Императорской публичной библиотеки 30 апреля 1914 года (следствие интриг Степана Фёдоровича Платонова, пытавшегося занять пост директора), сосредоточил свои усилия на создании Палеографического музея. Он систематезировал свою коллекцию книг, рукописей и печатных изданий и наметил план дальнейших исследований.

И тут наступил 1917 год. В начале мая Лихачёвым пришлось переехать из Петрограда в Москву. Николай Петрович был вынужден изыскивать средства для существования своей семьи, и в то же самое время следить, чтобы в столице бандиты не разграбили его коллекцию. Ему удалось добиться, чтобы министерство внутренних дел установило в октябре 1917 года возле дома на Петрозаводской улице милицейский пост, а весной 1918 года получить от Наркомата имущества и от исполкома Петроградского райсовета удостоверения о том, что дом профессора Н. П. Лихачева,

как содержащий особо важные научные собрания, библиотеку и архив по истории археологии, не подлежит реквизиции.

В конце апреля 1918 года Николай Петрович передал свою коллекцию и библиотеку в ведение Археологического института и получил одобрение наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского. Самого же Лихачёва приняли на работу хранителем. Его собрание стало называться Палеографическим кабинетом. 6 июня 1919 года Николай Петрович смог стать временным научным сотрудником по отделу русских древностей в Российской государственной археологической комиссии и, наконец-то, продолжить свою научную работу.

1 августа 1925 года Лихачёва избрали действительным членом Российской Академии наук по кафедре русской истории, а 27 октября того же года его назначили директором Музея палеографии Академии наук СССР. Казалось бы, все трудности позади, и теперь можно планомерно вести исследования согласно намеченной давным-давно программе. Но в январе 1929 года в Академию наук не избрали троих кандидатов-коммунистов. Это привело к началу "Академического дела", в ходе которого были арестованы более сотни человек, преимущественно специалистов в области гуманитарных наук. 29 января 1930 года взяли под стражу и самого Лихачёва. Ему инкриминировали "активную антисоветскую деятельность и участии в контрреволюционной организации". 2 февраля 1931 года его исключили из Академии наук СССР, а 8 августа того же года приговорили к высылке в Астрахань сроком на 5 лет.

На тот момент Лихачёву уже было 69 лет. Сильнейший стресс, неустроенность и моральные страдания вконец подорвали здоровье Николая Петровича. Вот отрывок из его письма, написанного 17 января 1933 года:

"Здесь полный голод по части гуманитарной ученой литературы, а с января этого года стало голодно и вообще…

Пока я получал 600 гр. хлеба я делил его на три части и при помощи обильного чая был сыт. Теперь мне назначили 200 гр."

А вот что он писал 4 марта 1933 года:

"Страдаю от холода и недоедания. А здоровье моё никуда не годится…

Я выслан сюда на медленную смерть! Выходит не ссылка, а квалифицированная смертная казнь.

У меня жив еще мозг и только мозг, интересующийся наукой, которой здесь нет."

13 августа 1933 года коллегия ОГПУ в Москве удовлетворила просьбу его жены и разрешила отправить Лихачёва в Ленинград для лечения. Потом старому больному человеку пришлось потратить четыре месяца на хождения по инстанциям и начальственным кабинетам, чтобы получить 4 февраля 1934 года паспорт, дававший право на проживание в Ленинграде сроком на три года, а после получения этого документа ещё выпрашивать продуктовые карточки и конфискованные личные вещи. Хорошо ещё, что семье Лихачёвых выделили несколько комнат на третьем этаже во флигеле их бывшего дома на Петрозаводской улице. Но вот несколько начатых научных работ Николая Петровича присвоили более везучие коллеги, и они же не дали старику хоть как-то заниматься делом всей своей жизни.

Лихачёв с сестрой в 1935 году.

С декабря 1935 года Николай Петрович был прикован к постели из-за болезни. В апреле 1936 года ему из-за гангрены ампутировали левую ногу, но это уже не спасло историка и коллекционера. 14 апреля 1936 года Лихачёв скончался.

Но остались его научные труды, а также части его коллекций, которые можно увидеть в Государственном Русском музее, в Государственном Эрмитаже, Отделе рукописей и редких книг Библиотеки Российской академии наук, Государственном историческом музее, Государственном музее истории религии и в Санкт-Петербургском институте истории РАН, который занимает и бывший дом учёного на Петрозаводской улице.

Работы Н. П. Лихачёва по истории бумаги и бумажных водяных знаков до сих пор являются важными пособиями для датировки рукописей.