«Детей своих в науку отдавать никто не согласен» - о героической борьбе крестьян против образования

Автор: falesТемное начало

Петр I первым попытался ввести в России систему массового школьного образования. Царским указом была создана сеть бессословных цифирных школ «для науки молодых ребяток изо всяких чинов людей». Хотя обучение было бесплатным, население эти школы ненавидело, и учеников для школ приходилось отлавливать. Учили насильно, результаты были в таких условиях жалкими. Преемники Петра рассудили, что незачем тратить деньги на бесполезную (как им казалось) прихоть, так что цифирные школы постепенно исчезли.

При Екатерине II вновь стала создаваться система школ для простонародья – появились малые училища с бесплатным двухгодичным обучением для всех, без различия пола и сословия. Но энтузиазма у населения эти (весьма немногочисленные) школы не вызвали, так что дело опять зачахло. Дело Екатерины продолжил Александр I – при нем (в созданном министерстве просвещения) был разработан прекрасный проект общедоступного образования. В каждой деревне должны были быть созданы приходские школы, окончание которых давало возможность продолжить обучение в городских училищах и так далее – вплоть до университетов. Обучение было бесплатным – согласно уставу «Учитель всех приходящих в класс учиться его предметам должен обучать, не требуя от них никакой платы за обучение; при самом же учении не должен пренебрегать детей бедных родителей; но всегда иметь в памяти, что он приготовляет Членов обществу»

Этот проект имел один фатальный изъян – создание начальных школ возлагалось на местное население, а местному православному населению школы были абсолютно не нужны. Сановники в Петербурге наивно надеялись, что образованием крестьянских детей займутся священники (как это было в европейских странах). Но в отличии от протестантизма и католичества, православная церковь относилась к образованию прихожан безразлично (если не враждебно), так что ничего из затеи не вышло. В итоге в сельской местности были созданы лишь немногие училища для крестьян, но пользы от них было мало, так как сельскому населению эти заведения были не нужны.

Николай I, cменивший императора Александра, имел куда более консервативные взгляды на образование. Простонародью был ограничен доступ в гимназии и университеты, но при этом нл при этом началось строительство школ в деревнях. Однако обнаружилось, что крестьяне категорически не желали отправлять своих детей учится.

Желающих не оказалось

Так, когда были созданы училища для крестьян в Олонецкой губернии, то учеников не нашлось. Отправить детей учиться грамоте среди крестьян «желающих не оказалось». Впрочем жители одной из деревень, отвергнув нормальное образование, выразили желание, чтобы «открыли в волости приходское училище для обучения малолетних детей Закону Божьему и положениям Иисуса». Но получив крестьянский отказ, чиновники в своем просветительском рвении не унимались. Из Петербурга пришло предписание – добиться от крестьян, чтобы они отправили учеников в школы «ибо сие делается для собственной их пользы». Однако крестьяне вновь отказались отправить детей для обучения. Местные чиновники, оказавшиеся между молотом и наковальней, нашли соломоново решение – отправить в школы детей-сирот, «преимущественно не имеющих собственного достояния» или оставшихся без попечения родителей. Но и на это предписание все сельские общины дали единодушный ответ: «… известного рода сирот между нами не имеется, а детей своих в означенную науку отдавать никто не согласен». Чиновники оказались настырными - было строжайше приказано составить списки детей-сирот. При этом было объявлено, что лица, укрывающие сирот, будут предаваться суду! Крестьяне поняли, что дело пахнет каторгой, и дело сдвинулось с мертвой точки. Для обучения были найдены 76 крестьянских детей - все до единого, незаконнорожденные или сироты. Так в Олонецкое приходское училище поступило 13 детей из которых только 4 имели по одному родителю, остальные 9 были круглыми сиротами.

Подобное наблюдалось во всей стране. Граф Киселев (глава департамента по делам казённых крестьян) разрабатывая программу создания школ для государственных крестьян, держал эти меры в тайне, чтобы слухи о введении школьного образования не вызвали крестьянского бунта.Одновременно чиновникам на местах было приказано готовить крестьян к появления школ – крестьяне должны были заранее смирится с неизбежным. Когда школы действительно появились, они пустовали, так как крестьяне всеми способами стремились избежать школьного образования для своих детей. Обычным делом стала уплата взяток чиновникам – образование вызывало такое неприятие, что крестьяне готовы были платить, лишь бы их детей не брали в бесплатные школы. В итоге пришлось прибегнуть к испытанному методу – школьные места были заполнены сиротами обоего пола, образование для которых было сделано обязательным.

Платные школы для крестьян - когда родителям платят за возможность учить детей

Граф Киселев создавал школы для государственных (т.е. свободных) крестьян. Наряду с государственными крестьянами существовали удельные крестьяне – изначально крепостные принадлежавшие царской семье, к 19 веку они де-факто превратились в отдельную категорию свободных крестьян.Департамент уделов, пытаясь научить крестьян грамоте, пошел на неслыханные меры. Школам для удельных крестьян были выделены деньги, чтобы выплачивать родителям учеников (из числа бедных крестьян) от 5 до 30 рублей! Кроме того семье отправившей ребенка в школу, гарантировалась защита от рекрутских наборов. Однако и это не помогло – неприятие «народом» образования оказалось сильнее. Как показали проверки, мелкие чиновники на местах прикарманивали деньги выделенные на стимулирование образования, одновременно собирая с крестьян взятки (с тем чтобы детей не брали в школы). Множество школ (к радости крестьян) существовало только на бумаге.

Помещики создававшие школы для своих крепостных сталкивались с теми же проблемами. Поэт Николай Щербина описывал случай в одном имении около Москвы, где помещица завела школу для крестьян, и сама в ней преподавала. Отправляя детей в школу крестьянки совершали обряды, похожие на похоронные. Хотя некоторые выпускники школы успешно служили в Москве, получая до 200 рублей серебром в год, школа вызывала ненависть. Когда в школе начался пожар, женщины отказались участвовать в его тушении говоря: «Пусть горит, проклятая, она мучила наших ребят».

«Барин помоги! Сына в школу забирают...»

Родители-крестьяне сурово наказывали детей, которые пытались учится самостоятельно (были и такие):

«…отец частенько тузил меня за то, что я трачу время на пустяки, на чтение каких-то глупых книг, вместо того, чтобы заниматься делом»;

«я читал украдкою; я уже слыхал не раз, что я – батьке не помощник!– все “в книжку читаю”. <…> Ровесники при ссорах прямо тыкали мне в глаза книгами – “мы книжек не читаем, нам нужно хлеб зарабатывать”»;

«Выучился читать я сам, когда уже был взрослый и женатый <…>. Учиться приходилось потихоньку от отца с матерью, потому что родители были грозные и не позволяли мне заниматься такими, по их мнению, пустяками».

Все же усилия чиновников и помещиков не были совсем бесплодны. Число грамотных крестьян медленно росло, а отношение к образованию начало меняться. В 1870 году Александр Энгельдарт описал традиционное деревенское отношение к образованию:

«Я ехал из Петербурга с убеждением, что в последние десять лет все изменилось, что народ быстро подвинулся вперед и пр. и пр. Можете себе представить, каково было мое удивление, когда вскоре после моего водворения в деревне ко мне раз пришел мужик с просьбою заступиться за него, потому что у него не в очередь берут сына в школу.

- Заступись, обижают, - говорит он, - сына не в очередь в школу требуют, мой сын прошлую зиму школу отбывал, нынче опять требуют.

- Да как же я могу заступиться в таком деле? - спросил я, удивленный такою просьбою.

- Заступись, тебя в деревне послухают. Обидно - не мой черед. Васькин сын еще ни разу не ходил. Нынче Васькину сыну черед в школу, а Васька спорит - у меня, говорит, старший сын в солдатах, сам я в ратниках был, за что я три службы буду несть! Мало ли что в солдатах! - у Васьки четверо, а у меня один. Мой прошлую зиму ходил, нынче опять моего - закон ли это? Заступись, научи, у кого закона просить.»

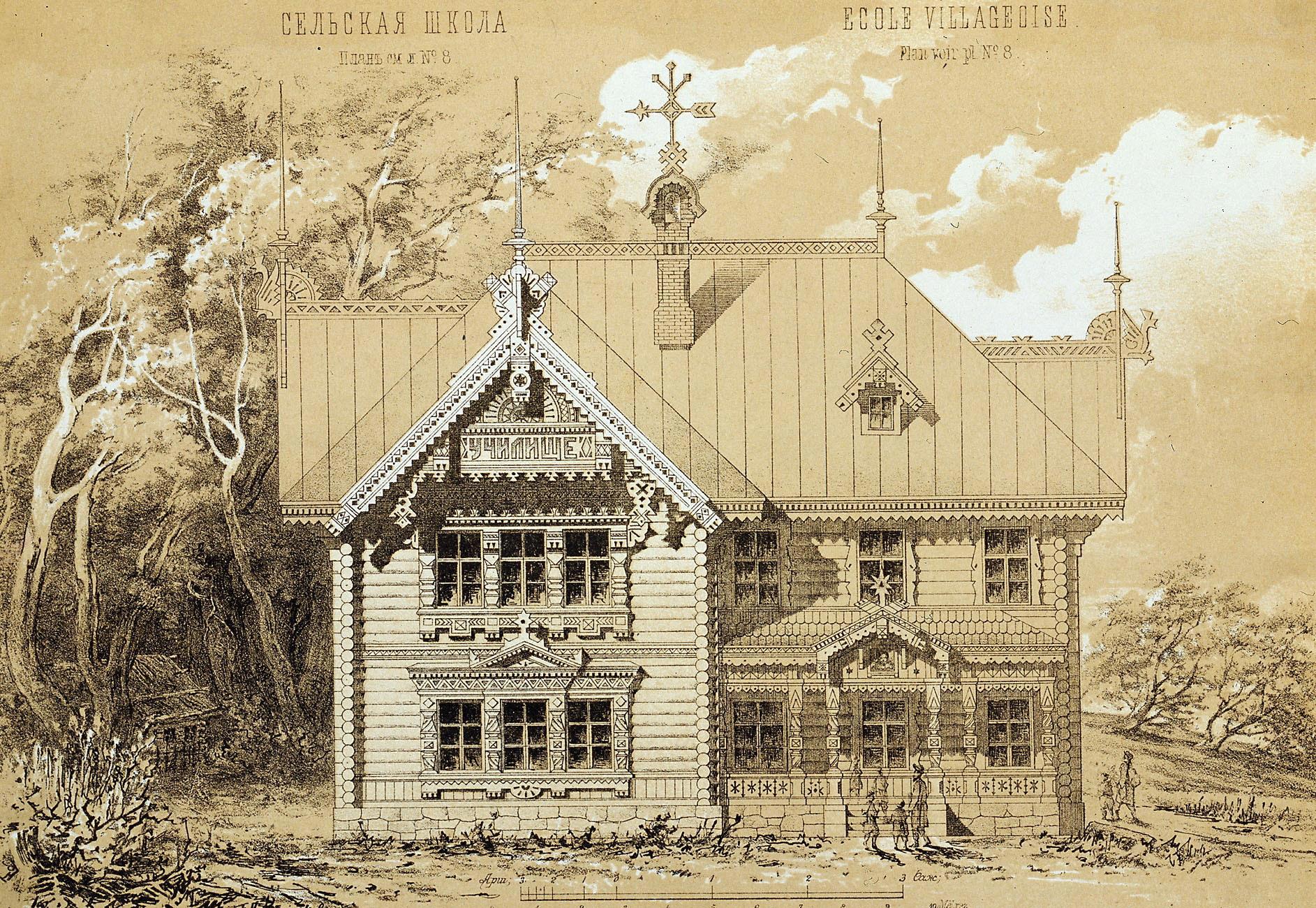

Земская школа в Псковской губернии

Земская школа в Псковской губернии

Но через несколько лет тот же Энгельдарт отметил, что у крестьян появилось стремление отдать детей (но разумеется только мальчиков) учится грамоте. Мощным стимулом послужила милютинская военная реформа – по достижении 21 года крестьяне должны были служить в армии в случае неграмотности 6 лет, умевшие читать только 4 года, окончившие училище – 3 года, а учителя совсем освобождались от службы в армии. По этому крестьяне теперь стремились отправить сыновей в школу, чтобы выучить их читать (с тем чтобы потом рабочая сила, быстрее вернулась из армии в хозяйство).Но дождавшись, когда чадо выучится читать, крестьяне немедленно забирали детей из школы, чтобы дети не сделались образованными. Но уже и это было большим прорывом. Выученные грамоте, ради сокращения службы в армии, крестьяне были готовы предоставить своим детям возможность получить образования. В начале 20 века в школах стало стремительно увеличиваться количество девочек – во взглядах крестьян на образование наконец произошел перелом. В 1911 году из 12 миллионов детей 6.6 миллионов были затронуты школьным образованием (а еще миллиону, желавшему учится, не хватило мест в школах). Лед наконец тронулся, хотя окончательно покончили с деревенской неграмотностью лишь при Хрущеве.

Кто виноват?

Почему крестьяне так упорно сопротивлялись школьному образованию для детей? Самое нелепое объяснение придумали молившиеся на крестьян народники – крестьяне де такие бедные и такие загруженные работой, что дети в хозяйстве должны вкалывать чуть ли не с рождения (такое идиотское объяснение позднее тиражировалось в советских книгах по истории). Это конечно полная чушь. Крестьянский труд сезонный, и создатели школ учли этот факт. Изначально учебный год в крестьянских школах начинался 1 ноября и заканчивался 1 апреля. В дальнейшем начало учебы сместили на 15 сентября, а окончание на 1 мая, но в любом случае в сезон полевых работ дети были свободны. Деревенские школы были ориентированы на детей 6-10 лет, а к полевым работам детей привлекали всерьез не раньше 12 лет.

Причины ненависти крестьян к школе совсем иные. Крестънские семьи насчитывали в среднем 8-10 человек, и подчинялись главе семьи - «большаку». Для большака члены семьи были бесплатной рабочей силой – для воспитательных целей применялся кнут, а «экономически неэффективных» членов семьи иногда забивали насмерть (крестьянская община к таким явлениям относилась с пониманием). Кроме того сыновья были заявкой на получение лишнего земельного надела, и «пенсионным вкладом» на старость.

А между тем окончив школу, детишки норовили сбежать из родной деревни. Те кто оставался, не хотели терпеть власть родителей и стремились отделится, чтобы вести свое хозяйство. В составе семьи, отучившиеся в школе дети, были источником конфликтов, так как не хотели терпеть отведенную им роль. Мало того, после школы дети начинали считать себя умнее родителей – чудовищное попрание устоев деревенской жизни!

Вот это и было главным источником антиобразовательных взглядов крестьян, и главным препятствием на пути массового образования.

В публицистике петербургским властям часто ставят в пример другие страны - например Пруссию где в 1717 году был принят закон о всеобщем образовании. При этом подразумевается, что население в России и Пруссии было одинаковое, а вот власти подкачали. И если какой ни будь "попаданец в императора" издаст в 1717 году закон о всеобщем образовании в России, то Россия тут же окажется на одном уровне с Пруссией. Однако дело обстояло совсем иначе. В лютеранской Эстляндии к 1800 году примерно 70% населения были грамотны - Эстляндия имела тот же уровень грамотности, что и Пруссия. Протестанты жившие в российских губерниях (даже крепостные русских помещиков) в массе учились столь же успешно, и были столь же грамотны. Высокую грамотность имели и русские сектанты - те у кого чтение библии и прочих священных текстов рассматривалось как религиозный долг. Так что никакой принципиальной разницы между королем в Берлине и царем в Петербурге не было. Различие было не во власти, а в населении. У протестантов чтение было религиозным долгом, а православная церковь была к образованию равнодушна. Как результат - чудовищное запаздывание в распространении образования. Гипотетический попаданец ситуацию не изменит, какие бы указы он не издавал.

Использованы

Ben Eklof. Russian peasant schools. Officialdom, village culture and popular pedagogy, 1861 - 1914

А.Рейтблатт От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века

Е.Калинина «Обучать сына своего гражданской грамоте не желаю...» (Крестьянство и школа в I половине XIX в.)