Полторжицкие

Автор: Виктор Агеев-Полторжицкий

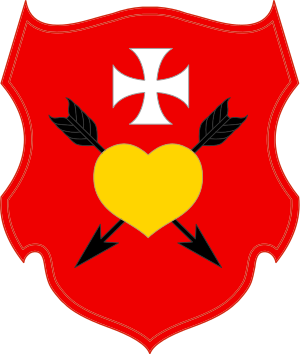

Герб: Пшыячель

Губернии, в РК которых внесён род: Виленская, Минская

Родоначальник: Девлет-Берди (Хаджи I Герай)

Близкие роды: Тукатимуриды

Место происхождения: Беларусь

Подданство: Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Царство Русское, Российская империя

Имения: Понары, Понизье, Довбучек

Замки: Лидский Замок при Хаджи I Герай

Полторжицкие (польск. Poltorzycki, Pultorzycki) — Чингизиды (потомки Чингисхана), ветвь Тукатимуридов. Они происходят от основателя династии Девлет-Берди (Хаджи I Герай), сына Джаббар-Берди, отцом которого был Тохтамыш.

Девлет-Берди (Хаджи I Герай) являлся Государем, Падишахом и Великим Крымским ханом. Полторжицкие входят в династический дом Крымских монархов, а некоторые представители династии занимали также престол Казанского, Астраханского и Касимовского ханств.

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЕ ТАТАРЫ

Полторжицкие — белорусский татарский княжеский и шляхетский род. Жили в Ошмянском, Свенцянском (Виленская губерния), Игуменском и Минском (Минская губерния) уездах. В своём большинстве были утверждены в российском дворянстве по Виленской губернии.

Обладатели дворянского герба Пшыячель (укр. Пржиятель, польск. Przyjaciel, Kemlada, Aksak, Kara, Obrona) — шляхетский герб в Речи Посполитой, а затем и на территории Российской империи.[1]

Герб берет свое начало в следующем историческом событии во время правления польского короля Болеслава IV Кудрявого (1125—1173), герцог Генрих, князь Сандомирский, брат короля, вел войну против ещё язычников—пруссов в 1164 г. и погиб в бою. Рыцарь Мирослав, который был родом с востока, как следует из его имени, и который был на службе у короля и брата короля, Генриха, прорвал линию врага со своими людьми, чтобы вернуть тело Генриха и ценные доспехи, но сам был убит в процессе. За непоколебимую лояльность Мирослава, в память о его храбрости, король Польши Болеслав подарил этот герб и земли потомкам Мирослава.[2]

Не прошла мимо Польши и культовая идея — Освобождения Гроба Господня. Первое упоминание о польских крестоносцах восходит к 1147 году. В этом году на Восток устремился польский князь Владислав II. В 1154 г. в Иерусалимское королевство прибыл со своими рыцарями князь Генрих Сандомирский. Он принял участие в осаде Асколона.

После возвращения от короля Балдуина III, Генрих пригласил в Малопольшу Орден Госпитальеров (Госпитальников). На территории Польши Госпитальеры организовали комтурию. Не исключено, что князь Генрих сам был членом этого Ордена. В 1162 г. Сербско-Лужицкий князь Якса из Копаницы привел в Польшу Орден Тамплиеров (Божегробцев).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Исследователь В. Д. Смирнов и многие другие полагают, что Хаджи I Герай и Девлет-Берди одно и то же лицо, так как он был двуименным. Татарские ханы, со времени принятия монголо-татарами ислама, всегда имели обыкновение носить два имени — одно национальное, другое мусульманское. На это также указывает сбивчивость сведений польских историков в изложении фактов жизни и деятельности Хаджи I Герай до вторичного и окончательного его водворения в Крыму. По древней русской Родословной царей Крымских и Казанских Девлет-Берди считается отцом Хаджи I Герай, следовательно ставится ею в самое тесное с ним соотношение, и про этого Девлет-Берди та же Родословная говорит, что он жил в Литве у Витовта, что как нельзя более идет к личности Хаджи I Герай, пользовавшегося лаской и покровительством великих князей литовских.[3]

Родоначальник династии первый император Крыма Девлет-Берди (Хаджи I Герай), родился в Беларуси, городе Лида, и также потом ее посещал. Там, в первой половине XV века, он оставил свое потомство, сына Али-Берди, у которого потом родился Богдан, получивший селение Понары в Ошмянским повете Беларуси, и, принявший псевдоним по названию своего владения, который видоизменялся со временем из Понарских в Полторовых, и далее в Полторжицких. Псевдоним также защищал род Хаджи I Герай от многих врагов и дворцовых интриг в то время.

Со временем псевдоним стал династической фамилией. Сын Богдана, Алей, присутствует в реестре командования литовского 1528 г. как «мусульманин из подданных поселенцев». Алей был отцом Сенка и Богдана, которые фигурируют в 1559 г. как собственники Понар. Второй сын Алея — Богдан — и стал основателем династии Полторжицких. Пишет ученый, историк и исследователь Туган-Барановский.

Касательно линии Полторжицких, то сын Богдана — Ивашка Полторжицкий в 1575 г. приобрел ещё и половину Понизья и Довбучек (в нынешнем Сморгонском районе Гродненской области), нареченных «Курково», которые располагались неподалеку от Понар. Практически синхронно его брат Бектыш тоже покупает земли в Понизье, а в 1600 году его сыновья — князья Якуб и Ахмет Бектышевичи Полторовы — продали свою часть Яшу Павловскому и купчую заверили своей личной княжеской печатью с символом, позже преобразованным.[4]

Интересно происхождение династической фамилии Полторовых-Полторжицких. По трактовке С. Дзядулевича, Бектыш и Ивашка, купив к своим Понарам часть Понизья-Куркова, стали владельцами каждой 1,5 (полторы) части дворов губернских на своих владениях и начали называться «Полторами», позже — «Полторжицкими».[5]

ПРИНЦ КРЫМА И ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Его Царское Высочество Царевич и Князь Виктор Агеев-Полторжицкий, титулярный принц Крыма и Золотой Орды, глава Дома Полторжицких и Дома Чингисхана — Царевичей и Князей Крымско-Белорусских (Царского Дома Крыма), прямой потомок Чингисхана и Хана Крыма Хаджи I Герай (Девлет-Берди).

Кавалер и Рыцарь-Магистр Ордена Хранители Королевского Молчания (в прошлом Орден Галицкого Креста), кавалер и посол древнего королевского Ордена Св. Екатерины с горы Синайской в Беларуси, кавалер и посол Ордена Святого Власия в Беларуси. Кавалер и посол Ордена Азиатского Креста, также известного как La croix de l’ordre Asiatique. Великий Маршалок и исполняющий обязанности президента Интернационального Дворянского Собрания «Szlachta», управляющий Народного Славянского Объединения «Здравомыслящие» и Великий Мастер Ордена Вольных Рыцарей. Также является членом Белорусского Фонда Мира и руководителем в сфере маркетинга и PR социальной платформы для людей с ограниченными возможностями «Сфера».

Сайт Его Царского Высочества - https://royalcrimea.site/head-of-dynasty/

ПОТОМКИ ХАДЖИ I ГЕРАЙ, ВТОРОЕ ИМЯ КОТОРОГО ДЕВЛЕТ-БЕРДИ

Определенная беспорядочность сведений польских историков в изложении фактов жизни и деятельности Хаджи I Герай до вторичного и окончательного его водворения в Крыму позволяет нам думать, что они, вероятно, спутались в хронологии, и совершить незначительную поправку в данной последней.

Если даты 1437 и 1443 годов подвинуть на 10 лет назад, то данные Стрыйковского и ссылающегося на него Сестренцевича-Богуша станут в довольно тесное соотношение с тем, что нам известно про Хаджи I Герай из других источников. Сам же Сестренцевич один раз определяет время первого царствования Хаджи I Герай приблизительно в 1428 году; а затем нам известно, что в 1434 г. Хаджи I Герай разбил Карла Ломеллино, сделав успешную вылазку из Солхата. заключительный боевой подвиг он, вероятно, произвел уже после повторного призвания его татарскими мурзами в прошлом 1433 году. Но отчего же могло случиться, что ни русские, ни арабские источники ни слова ни говорят о первом царствовании такого примечательного впоследствии человека, как Хаджи I Герай, а только называют трех соперников, тягавшихся из-за власти ориентировочно около того же времени — Мухаммеда, Борака и Девлет-Берди? На этот вопрос мы берем смелость отвечать предположением, что Девлет-Берди есть одно и то же лицо с Хаджи I Герай, и вот на каких основаниях.

Во-первых, наличие целого предания о происхождении имени Хаджи I Герай показывает, что в этом имени содержалось нечто особенное, знаменательное по отношению к его личности, тем более что обе составные части этого имени ещё встречаются и раньше, прибывая порознь, в качестве собственных имен различных лиц, упоминаемых в давних памятниках. Так, в количестве убитых в Куликовской битве с татарской стороны числится Хазибей = Хаджи-бей[6]; а в русском лагере, по сказанию о Мамаевом побоище, находился неизвестный Фома Хаберцеев, или, в других вариантах, Халцибеев, Хацибеев и Кацибей[7], то есть опять-таки Хаджи-бей. Во времена Мамая в Астрахани владычествовал Хаджи-Черкес[8].

Равным образом ещё арабские историки упоминают среди татарских вельмож, пришедших в Египет в 1263 году, некоего Герая[9]. В 1321 году в Египет появились послы от Узбек-хана, и один из них также именовался Герай[10]. Не говоря уже о более поздних источниках, какие наши грамоты конца XV века, где имя Кирей нередко встречается не только в приложении к именам членов ханской династии в Крыму, а особо, в качестве имен простых людей, каковы, например, Кирей-Сиит[11], или Китай-Кирей[12], или даже попросту Кирей[13]. Следовательно, сами по себе эти имена — Хаджи и Герай, отдельно либо вместе взятые, ничего не представляют необыкновенного: они являются важными и примечательными для известного исторического лица, только по отношению к какому-то особенному обстоятельству в судьбе Хаджи I Герай. Событие это, судя по всему, заключалось в том, что Хаджи I Герай был двуименный, и что второе его имя было Девлет-Берди, как оно и является на монетах.

Подтверждением этого, по нашему мнению, служит то, что в предании покровитель бедовавшего Хаджи I Герай, захотевшего в дни благоденствия принять имя своего покроителя, также зовется Девлет-Гэльды. Польские историки не просто так, а по каким-то основаниям, напрямую именуют его Девлетом. Стрыйковский даже упоминает о неком Девлет-Кирее, как посаженце Витовтом на Крымском ханстве. По древней русской Родословной царей Крымских и Казанских Девлет-Берди приходит отцом Хаджи I Герай[14], следовательно устанавливается ею в самое тесное с ним соотношение, и про этого Девлет-Берди та же Родословная говорит, что он жил в Литве у Витовта[15], что как нельзя более подходит к личности Хаджи I Герай, пользовавшегося покровительством и лаской великих князей литовских.

Из этого с несомненностью явствует, что составители Родословной два имени одной и той же особы превратили, по недоразумению, в два отдельных человека.

Во-вторых, предполагаемая нами двуименность Хаджи I Герай не является каким-либо небывалым, исключительным явлением в татарской истории. Татарские ханы, со времени принятия монголо-татарами ислама, всегда имели манеру носить два имени — одно национальное, второе мусульманское. Обычай этот ставил в затруднительное положение уже арабских писателей, желаюших знать, кто были правителями в Дешти-Кыпчаке. Так, Элькалькашанди, касательно переписки египетских султанов с династией Берковичей, сообщает следующее: «Выше уже было упомянуто, кто в этом царстве правил после Узбека. Между ними (этими правителями) нет такого, имя которому Мухаммед. В упомянутом 776 = 1374—1375 году в этом царстве правил уже человек, именовавшийся Урус. Может быть, Мухаммед имя его, а Урус прозвище его, как это было с Хода-бендой, отцом Абу-Саида, из царей Ирана, величавшимся Мухаммедом и прозванным Хода-бендой»[15].

Пример похожей двуименности одного и того же лица мы встречаем и у крымских историков. Когда умер Хаджи I Герай, то он был погребен, с их слов, в усыпальнице, построенной им для себя в Салачикском районе Бакчэ-Сарая, который, будучи основан одним из предков его, Мухаммед-ханом Худа-бирды, избран им в свои столицы[16]. Г. Негри, передавая вышеприведенное место «Краткой Истории», называет этого Мухаммеда «дедом Хаджи I Герай», держась буквального смысла слова[17], но оно совершенно не соответствует ни с одной генеалогией Хаджи I Герай. Если же игнорировать родословные отношения этого Мухаммеда, то можно считать, что он одно и то же лицо с тем Мухаммедом, которого, со слов Стрыйковского, Витовт «посадил на царство Киркельское»[18]: обладать Кыркором, или Чуфут-Калэ, и не иметь никаких связей к Бакчэ-Сараю едва ли было в те поры возможно. Но если невозможно точно указать, какому Мухаммеду принадлежало прозвище «Худа-бирды», то не остается сомнений, что это прозвище, дошедшее неким путем до сведения крымских историков, не является их собственной выдумкой, так как оно находит себе обоснование в других источниках.

В наших летописях есть упоминание об одном татарском хане по имени Куйдадате: «В лето 6932 (т. е в 1423—1424 г.), — читаем мы, — Царь Куидадат поиде ратию к Одоеву на князя Юриа на Романовича. И слышав то князь велики Витовт, и посла на Москву к зятю своему к великому князю Василию Дмитриевичу, чтобы послал помочь на царя, а сам послал князя Андрея Михаиловича и др… Они же шедше с князем Юрием, царя Куидадата и силу его пресекли, а сам царь убежал, а царици поймали, одну послали в Литву к Витофту, а другую на Москву к великому князю»[19]. Имя Куидадат, очевидно, есть русское искажение настоящего мусульманского Худай-дад. Первая его половина, Худай — «Бог», употребительна и у татар, а вторая, дад — «дал», есть слово персидское, однозначащее с татарским бирды — так что и Худай-дад и Худай-бирды значит: «Бог-дал», то есть в переводе на наше именословие, это будет: «Феодор», «Богдан».

Так как вслед за рассказом о набеге неизвестного царя Куйдадата в наших летописях идут уже упоминания о царе Махмете, то, судя по всем данным, можно полагать, что прозвище Худайдад, или, что то же, Худайбирды носил Улу-Мухаммед[20]. Его-то, должно быть, и посадил сперва Витовт на «царство Киркьельское» в Крыму. Но когда честолюбие или хищничество увлекло его так далеко, что он простер свои набеги на владения самого Витовта, то этот последний противопоставил ему другого, бывшего у него в запасе, кандидата на ханскую власть, Хаджи I Герай, который под именем Девлет-Берди, как доподлинно известно, соперничал с Улу-Мухаммедом. Во всяком случае ошибочно мнение Гаммера, что будто Кепек-хан, как читает его имя на монетах г. Савельев, есть тот самый, которого будто бы «русские летописи называют Куидат»[21], ибо форма Куйдат есть только вариант более полной формы Куйдадат и явилась, без сомнения, вследствие оплошности переписчика, помимо того что между формой Куйдат и формой Kibak, или Kuibak, вообще-то не заметно большого сходства.

На основании вышеизложенных соображений мы заключаем, что настоящее имя Хаджи I Герай было Девлет-Берди, а Хаджи I Герай было его второе имя, или прозвище. Если верить настоятельным свидетельствам всех источников о том, что Хаджи I Герай неоднократно пытался овладеть ханским троном и после первой неудачной своей попытки должен был совершенно стушеваться, то надо думать, что, будучи вторично призван крымскими мурзами властвовать в Крыму, он стал известен более под вторым своим именем, чему он мог сам же способствовать, начавши бить теперь монету с этим именем, а не с первым, не оправдавшим своего лексического значения, указывающего на «счастие». Этому же обстоятельству следует приписать и чрезвычайное сходство типа монет генуэзского чекана, носящих оба имени бившего их хана.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Gajl T.: Polish Armorial Middle Ages to 20th Century. — Gdansk: L&L, 2007.

2. Herbiarz Polski, Польская геральдическая книга, Нисецкий, с. 274, переиздано во Львове, 1855 г.

3. В. Д. Смирнов // Крымское ханство XIII—XV вв — С. 195

4. Туган-Барановский Д. М. М. И. Туган-Барановский // Татарская энциклопедия. — Казань, 2011. — Т. 5.

5. С. Дзядулевич // Гербовник родов татарских в Польше. — Вильнюс, 1929 — С. 255

6. Н. М. Карамзин История государства Российского. Том V, пр. 47.

7. Древняя русская история до монгольского ига: Т. 1-4 / Соч. М. Погодина. — М., 1871 // т. III, кн. I: С. 47.

8. Тизенгаузен В. Г. // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 1. Извлечения из сочинений арабских — C. 391.

9. Тизенгаузен В. Г. // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 1. Извлечения из сочинений арабских — C. 78 и 100, 420 и 432.

10. Тизенгаузен В. Г. // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 1. Извлечения из сочинений арабских — C. 320 и 328, 490 и 521.

11. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. — СПб., 1867—1916, т. XLI — С. 54, 57.

12. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. — СПб., 1867—1916, т. XLI — С. 70.

13. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. — СПб., 1867—1916, т. XLI — С. 121, 124.

14. Изд. В. В. Вельяминов-Зернов, д. чл. Имп. Акад. наук. — СПб. // Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные, по распоряжению Императорской Академии наук, из Моск. глав. архива М-ва иностр. дел № 44, 95.

15. Тизенгаузен В. Г. // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 1. Извлечения из сочинений арабских — C. 407.

16. Сейид-Мухаммед-Риза // Семь планет, С. 73; Краткая история л. 27 г.

17. Березин Н. И. // Ярлыки крымских ханов Менгли-Гирея и Мухам-мед-Гирея. ЗООИД, т. VIII, Одесса, 1872, в Зап. Од. Общ. ярлык I, С. 381.

18. Изд. В. В. Вельяминов-Зернов, д. чл. Имп. Акад. наук. — СПб. // Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные, по распоряжению Императорской Академии наук, из Моск. глав. архива М-ва иностр. дел № 173.

19. Н. М. Карамзин История государства Российского. Том V, С. 120 и пр. 914.

20. Изд. В. В. Вельяминов-Зернов, д. чл. Имп. Акад. наук. — СПб. // Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные, по распоряжению Императорской Академии наук, из Моск. глав. архива М-ва иностр. дел № 321—322.

21. I. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, В. II, Pesth., 1834, C. 378.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Д. Смирнов // Крымское ханство XIII—XV вв.

2. Туган-Барановский Д. М. М. И. Туган-Барановский // Татарская энциклопедия. — Казань, 2011.

3. С. Дзядулевич // Гербовник родов татарских в Польше. — Вильнюс, 1929.

4. Gajl T. Polish Armorial Middle Ages to 20th Century. — Gda;sk: L&L, 2007. — ISBN 978-83-60597-10-1. (польск.)

5. Herbiarz Polski, Польская геральдическая книга, Нисецкий, с. 274, переиздано во Львове, 1855 г.

6. Н. М. Карамзин История государства Российского. Том V.

7. Древняя русская история до монгольского ига: Т. 1-4 / Соч. М. Погодина. — М., 1871

8. Тизенгаузен В. Г. // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 1. Извлечения из сочинений арабских.

9. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. — СПб., 1867—1916, т. XLI

10. Изд. В. В. Вельяминов-Зернов, д. чл. Имп. Акад. наук. — СПб. // Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные, по распоряжению Императорской Академии наук, из Моск. глав. архива М-ва иностр. дел.

11. Сейид-Мухаммед-Риза // Семь планет; Краткая история.

12. Березин Н. И. // Ярлыки крымских ханов Менгли-Гирея и Мухам-мед-Гирея. ЗООИД, т. VIII, Одесса, 1872.

13. I. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, В. II, Pesth., 1834.

14. А. Ф. Грабский // «Великая Хроника. О Польше, Руси и их соседях XI—XIII в.в.» М. 1987 г., «История Средних Веков». Минск. 2000 г.

15. Н. Хаусли // «Крестоносное движение 1274—1700», М. 1998 г.

Династии тюрко-монгольского происхождения: Ажэ Арабшахиды Аргуны Аштарханиды Великие Моголы Гиреи Полторжицкие Джалаириды Османы Сельджукиды Суфиды Тайбугины Тимуриды Торе Туглуктимуриды Тукатимуриды Хулагуиды Чагатаиды Чобаниды Шейбаниды Шибаниды