О нильских русалках замолвите слово...

Автор: Ксения НелиБывают темы и обсуждения, которые на протяжении многих лет уходят и возвращаются. Для меня одна из таких тем – русалки в древнеегипетском антураже. Лет дцать назад, когда я была молода и могла заесться по пустякам, одна знакомая на голубом глазу заявила: "Русалки живут в реках. Раз в Египте есть реки, значит, должны быть и русалки!" Мои сначала вежливые, а потом обсценные воззвания к логике и культурному контексту ушли в молоко.

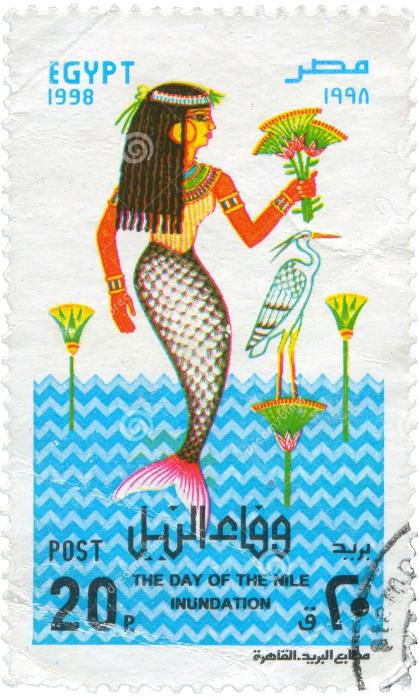

Не так давно русалочью тему затронула Лилия. К слову пришлась занятная египетская марка, где в утрированно древнеегипетском стиле изображена морская дева.

Скажу сразу. Во-первых, несмотря на отношение к исторической науке и практике, я не профессиональный египтолог, а любитель. Могу чего-то не знать. Новые находки и трактовки могли от меня ускользнуть хотя бы в силу того, что на русском языке исследований выходит мало, а пастись на вражеских ресурсах не всегда есть возможность.

Во-вторых, русалкам в египетской культуре места нет )) Но для тех, кто всё равно хочет замутить с русалками в этом антураже, расскажу о кое-каких нюансах.

|  |

По поводу марки. На ней понятным по белому сказано, что выпущена она в честь разлива Нила. Это древний праздник, который отмечался ежегодно 15 августа. Праздновался недели две, с огоньком и размахом. Но обратите внимание на год выпуска марки – "1998". Смешно? Нет? Зря. После ввода в строй Асуанской плотины в 1971 году разливы Нила прекратились. И праздник стал чисто номинальным.

Прежде, и во времена фараонов, и задолго до них, разлив Нила был одним из главных праздников в Египте. Потому что Нил, или, как его называли – Река, был гарантом процветания. Дева на марке, как я понимаю, персонификация Нила на современный лад. Потому что "река" в древнеегипетском языке (и, к слову, в современном арабском) – мужского рода. Так что к историческому и культурному контексту эта дева относится слабо. Но красивая, за это девам можно многое простить )))

Обратите внимание, в её разноцветном ожерелье присутствуют красный, зелёный и чёрный цвета. Это сменяющиеся во время разлива цвета Реки. Сначала воды Нила краснеют из-за вымываемых микроэлементов, потом зеленеют из-за тропической растительности, а под конец приходит чёрный плодородный ил. Занятно, но на нынешнем флаге Судана (страны, тоже зависящей от Нила) есть эти цвета, но с другими, современными значениями.

На Ниле я остановилась потому, что от него в Древнем Египте зависело практически всё, в том числе и упомянутый культурный контекст. И в этом контексте равенство "вода = русалка", в общем-то, не сложилось.

Дальше я постараюсь это объяснить. Будет многа букафф ))

Русалки (чтобы дважды не вставать, возьмём дев воды или моря) условно делятся на два типа.

Первый – мифологические персонажи, духи воды, нереиды, нимфы – ну, вы поняли. Это антропоморфные существа с рыбьим хвостом вместо ног, которые также могут иметь щупальца, перепонки и прочие приблуды. Упоминания о них встречаются в культуре очень многих народов – Оан у шумеров, Атагартис у ассирийцев, Мами Ват(т)а у африканцев, Нингё у японцев, Матсья в индуизме, сирены и тритоны в Греции и т.д.

Второй – (заложные) покойники, обычно женского пола, утопленницы. Это классическая славянская ветвь.

Вряд ли нужно ли говорить о русалках вообще. Вроде о них каждый что-то до знает. Потому сразу перейду к делу ))

Итак, пункт первый. Мифологические персонажи.

Снова вернёмся к Нилу, главной водной артерии североафриканских земель. Река – это не только жизнь, урожаи (иногда – до трёх в год), гнездовья диких птиц и заросли папируса, места охоты и отдыха. Река – это опасность, потому что там обитало одно из грознейших животных – крокодил. Не случайно в Египте многие века стиркой занимались преимущественно мужчины.

Божеством Реки считался Себек, священным животным которого был крокодил. По преданию, когда начинается разлив Нила, богиня Нейт рождает крокодилов, и многочисленные малютки резвятся на поверхности Реки, предрекая изобильный и благословенный новый год. Про новый год – не оговорка, изначально разлив Нила совпадал с восходом Сириуса и началом Нового года, это впоследствии календарь сместился.

Культ Себека упоминается ещё в IV тыс.до н.э., задолго до появления единого государства. Себек – бог плодородия (собственно, его имя – казуатив, "тот, кто оплодотворяет"), он – покровитель рыбаков и ловцов речных птиц, отчасти культурный герой, поскольку придумал рыбачью сеть и "подарил" её людям.

Поскольку крокодил опасен, его фигурки и изображения служили оберегами, считалось, что он способен оградить от той опасности, которую представляет. Ну, а в предхристианскую деградацию культуры эту опасность преобразовали в чистое зло.

Культ Себека отмечен в 52 городах Верхнего и Нижнего Египта, особенно в оазисах, местах разлива Нила. Одними из благих пожеланий в таких городах были "Себека тебе в покровители!", "Себек с тобой!". Также насчитывается порядка сорока связанных С Себеком имен, как женских так и мужских – это тоже свидетельство популярности культа.

Есть нюанс, о котором забывают, который не знают или не понимают. Крокодил как таковой не обожествлялся, он не бог, а лишь священное животное бога. При храмах Себека обитало много крокодилов – их выращивали в специальных инкубаторах. Из сотен крокодильчиков по определённым признакам выбиралось "главное" животное. Оно служило оракулом, т.к. считалось, что в момент оракула в него входит частица божества. Как именно хвостатый оракул давал ответы, свидетельств не сохранилось, но аналогии можно вывести. Самая крупная из обнаруженных в Фаюме мумий священных крокодилов достигает 9 м 13 см. Представляете, какой это был исполин при жизни? Понятно, что такими крокодилы вымахивали на храмовых харчах, но и без того в Реке обитали крупные особи.

Другие храмовые крокодилы были, скажем так, рангом пониже. И точно так же, как кошки при храме Баст или ибисы при храме Тота нередко служили "гонцами", доставляющими просьбы прихожан Себеку.

В древних текстах Себек – одиночка, о его супруге или детях ничего не известно. Позднее в ряде текстов появляется Себекет – фигура чисто номинальная, образованная прибавлением к имени бога окончания женского рода. В более позднее время появился Хапи – бог разлива Нила, его функции частично совпадали с функциями Себека.

С учётом всего сказанного резюмирую, что речной деве ничего не светило. Не знаю, какой она должна быть, чтобы выгрызть себе место в уютной заводи рядом с такими божествами.

Но писатели, опираясь на существующий культурный контекст, могут пофантазировать )))

|  |

Пункт второй. Утопленницы, ставшие русалками.

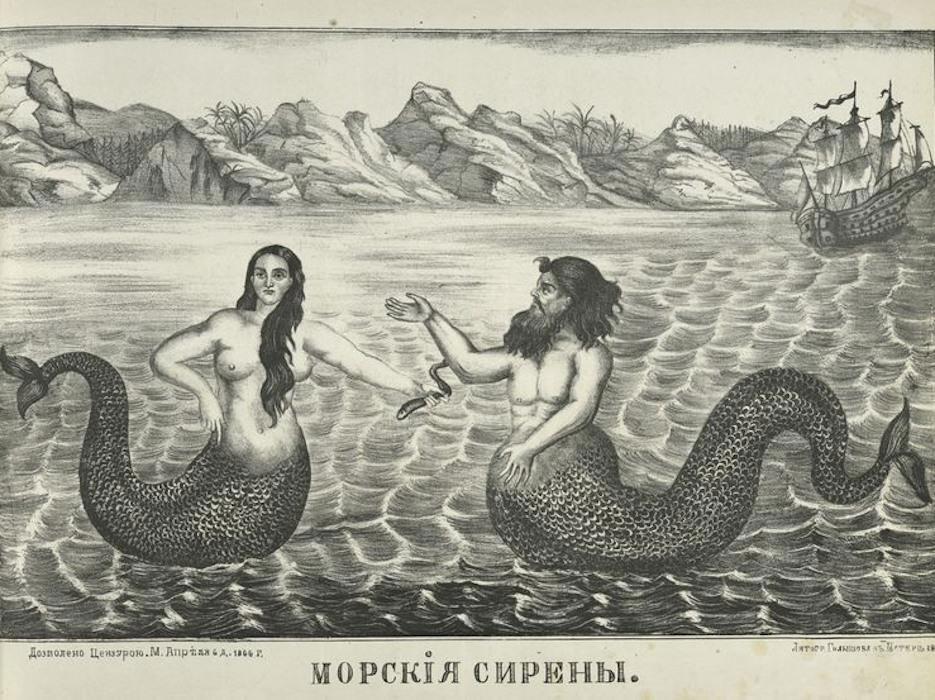

Конечно, тут "русалки" – понятие достаточно условное. Эти существа внешне почти не отличались от людей, однако не имели хвоста и плавников. Они не особо привязаны к воде, и могли обитать в лесу или береговых зарослях. Такая архетепичная "русалка" обычно (но не всегда) молода, красива и притягательна, имеет распущенные волосы, нередко изображается с обнажённой грудью. Встреча с ней часто гибельна – дева могла зачаровать голосом, свести с ума и утянуть на дно.

Если смотреть на культурный контекст, то и тут на первый план выходит Река. В засушливых районах вода – это жизнь. Нил дарил жизнь, и потому просто не мог ассоциироваться со скверной. Конечно, бывали "несчастные случаи на воде", люди тонули, становились жертвами крокодилов и бегемотов. Но погибший в Реке по умолчанию получал статус праведника и не просто не задерживался в этом мире, а гарантированно попадал на поля Иару, в прекрасную загробную жизнь, поскольку Осирис, владыка загробного мира, тоже в своём роде был утопленником, и Себек приложил руку к его спасению. Даже в римское время тех, кто утонул в Реке, хоронили за счёт общины, как праведников.

Однако, не всё так однозначно.

Благодаря Египту в русском фольклоре появились полурыбы-полудевы, которых называли "фарао́нками", "фарао́нами", "фарао́нчиками" и т.д.

В отличие от человекоподобных русалок-утопленниц, фараонки наиболее близки к западноевропейским "хвостатым" русалкам.

Согласно известной с XVI века легенде, эти занятные существа произошли от египтян, утонувших в Чермном море (не путать с Чёрным!) при погоне войск фараона за Моисеем и евреями во время Исхода. По всей вероятности, речь шла либо о Красном море, либо о каких-то полноводных районах в дельте Нила.

Такой спорный исторический источник, как Книга Исхода (14:21 – 30) сообщает: "И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан Египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан Египтян; и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали Египтяне: побежим от Израильтян, потому что Господь поборает за них против Египтян. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в своё место; а Египтяне бежали на встречу [воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды [были] им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и увидели Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря".

Да, сыны Израилевы всегда славились человеколюбием, и особенно горячо проявляли его к египтянам.

В "Сказании о переходе Чермного моря" по списку 1602 г. сообщается:

Утонувшие же в Чермном море египтяне претерпели превращение: "люди фараона обратишася рыбами", "у тех рыб главы человеческие, а тулова нет, токмо ед глава, а зубы и нос человечи; а где уши, тут перья, а где потылица, тут же и не яст их никтоже". Обратились рыбами и оружие, и кони: "…а на конских рыбах шер конская, а кожа на них толста на перст, ловят их и кожи в них снимают тело мечут, а в кожах переды и подошвы шьют; а воды те кожи не терпят, а в сухоноско, на год станут".

Надо учитывать, что в египетском войске служили мужчины, а легенда, ничтоже сумняшеся, превратила их в "чудных белотелых дев с русыми кудрями и рыбьими хвостами". А из коней вышел очень полезный промысловый зверь.

Народные верования о фараонках как-то естественно наложились на представления о русалках и водяных. В Новгородской губернии считалось, что у фараонов только "голова человеческая", а остальное у них рыбье. Случается, что в ясную погоду они выскакивают из воды и кричат: "Царь Фараон в воде потонул". Они любят ненастье, в хорошую погоду спрашивают "у своего фараона", когда она переменится. По ряду легенд, фараонки ночью выходят из воды и съедают людей, которые им попадаются.

В некоторых регионах "фараонка" (пышногрудая женщина с рыбьим хвостом) – сборное название для обозначения изображений морских дев. Довольно часто такие изображения встречаются в деревянной резьбе кораблей, домов и т.д.

В литературном русском языке слово "фараонка" можно встретить как синоним слова "цыганка", так как в старинных представлениях европейских народов цыгане будто бы происходили из Египта.

|  |

Как-то так )) Тем, кто ждал эту заметку – большущее спасибо за терпение. Надеюсь, я чем-то помогла и пробудила фантазию ))