Древнеегипетские новости. Когда это было?

Автор: Анна ТрефцИтак, сегодня среда. И я, пусть с небольшим опозданием, выкладываю второю статью из цикла "Другая Нефертити". "Другая Нефертити" - мой новый роман, который я готовлю к публикации. Статьи же получились сами собой, в процессе ознакомления с историческим материалом. Речь идет о далеких временах, когда в Египте правил фараон Аменхотеп III. Тот самый, чьи сфинксы украшают Университетскую набережную Санкт-Петербурга. Спойлер: он папа более знаменитого преобразователя Эхнатона и сиятельный дед безвременно ушедшего Тутанхамона. Обнаруженные в древних и не очень древних фолиантах факты показались мне настолько интересными, что захотелось ими поделиться. Что я и делаю с удовольствием. Все статьи уже лежат на моей страничке в цикле "Другая Нефертити". Если не хотите ждать следующей недели, можно прочесть их сразу. А для тех, кто предпочитает последовательную степенность, напомню, что в прошлый раз я публиковала в блоге первую статью - рассказ

"Подарок профессора"

Сегодня логично пришла очередь второй))) Надеюсь, вам зайдет!

Когда это было?

История, описанная в моем романе "Другая Нефертити", началась в последнее десятилетие правления Великого царя Небмаатра. В Википедии его можно найти под именем Аменхотеп III. Небмаатра – это тронное имя царя, которое он получил при коронации и переводится как Господин истины бога Ра. Его лик россиянам хорошо знаком – это лица знаменитых Питерских сфинксов. Вы ведь знаете, что они подлинные, сохранившиеся от помпезного Храма Миллионов лет царя в Фивах.

Один из двух сфинксов. Университетская набережная, 17 (Санкт-Петербург)

Один из двух сфинксов. Университетская набережная, 17 (Санкт-Петербург)

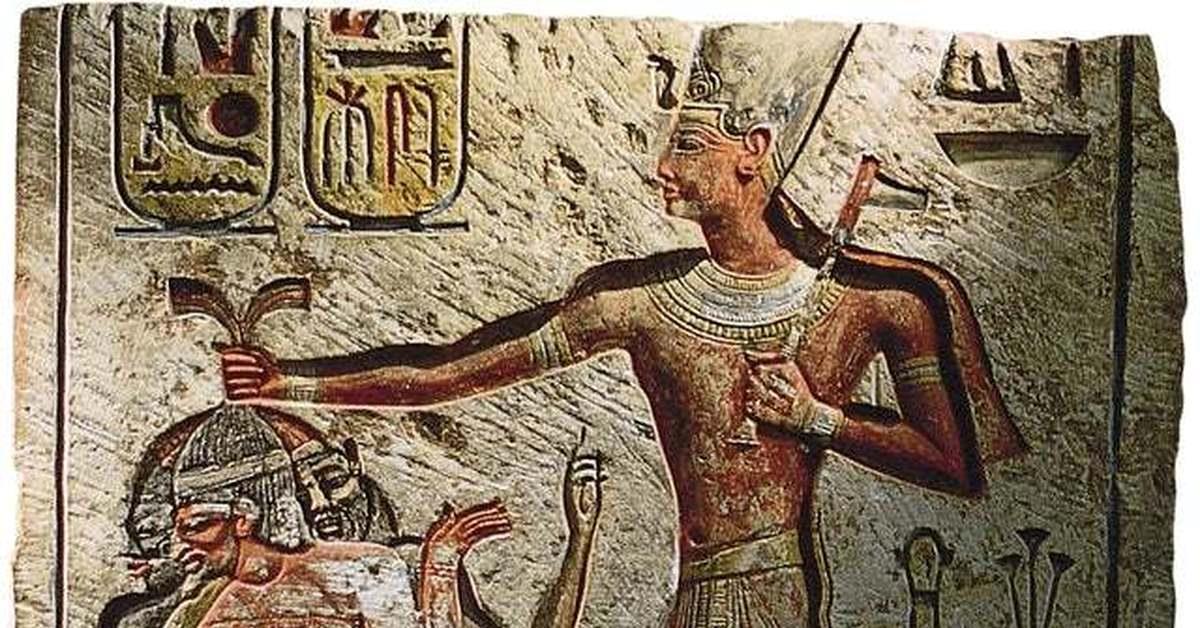

В молодости царь Небмаарта был красавчиком! Рельеф Аменхотепа III, из гробницы чиновника того времени Хаемхета. Хранится в Новом музее. Берлин (Германия)

В молодости царь Небмаарта был красавчиком! Рельеф Аменхотепа III, из гробницы чиновника того времени Хаемхета. Хранится в Новом музее. Берлин (Германия)

Того самого, чьи когда-то помпезные, а ныне призрачные ворота и поныне охраняют исполины, прозванные туристами Колоссами Мемнона. И да, это храм, в котором египтяне поклонялись своему богу на земле, своему правителю. Но об этом как-нибудь потом.

Статуи Великого царя Небмаатра, расположенные у "ворот" его Храма Миллионов лет. Фивы. Египет.

Статуи Великого царя Небмаатра, расположенные у "ворот" его Храма Миллионов лет. Фивы. Египет.

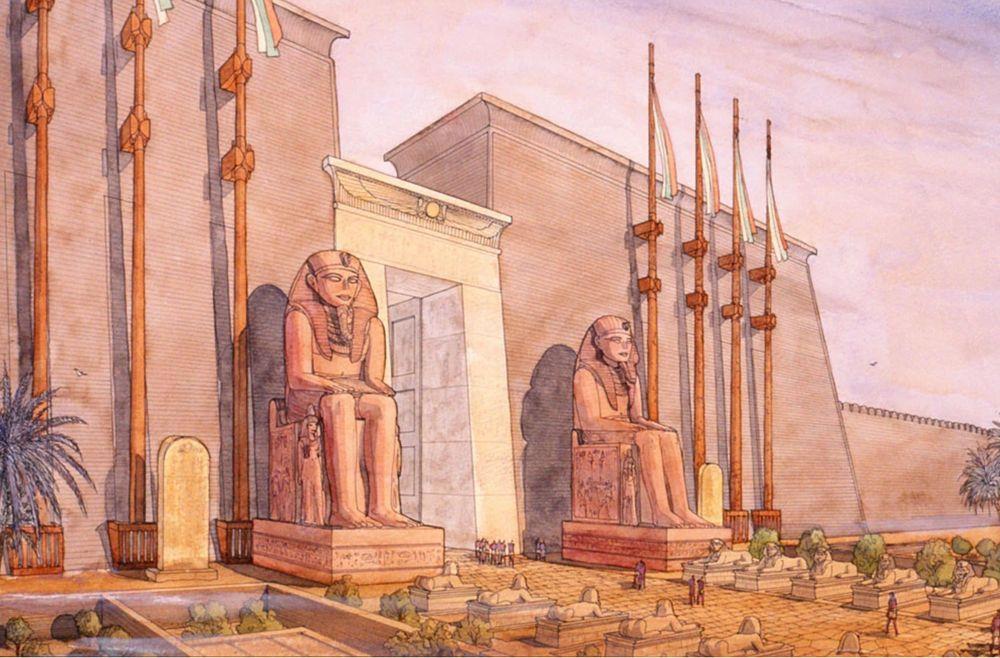

Раньше они выглядели как-то так. Художник Жан-Клод Голвин. Признанный специалист по реституции (визуальному восстановлению) утраченных архитектурных памятников.

Раньше они выглядели как-то так. Художник Жан-Клод Голвин. Признанный специалист по реституции (визуальному восстановлению) утраченных архитектурных памятников.

Царь Небмаарта отец более известного в наши дни Эхнатона и дед ныне знаменитого Тутанхамона. Царь Небмаатра правил больше 30 лет, и взошел на трон в 8-летнем возрасте. Он был сыном Менхеперура, более известного узкому кругу любителей истории как Тутмос IV. Это тот самый царь, который отрыл из песков пустыни знаменитого сфинкса на плато Гиза, приказал отреставрировать статую и оградил ее двойным забором. Чтобы защитить от ветра и заносов. Но это случилось до того, как великий царь Небмаатра взошел на престол. А к началу моей истории он правил почти 30 лет. И это был поистине золотой век в истории страны Хемит. Удачные военные походы предыдущих царей правящего рода обеспечили царству процветание и расширили его территорию почти вдвое. А так же поселили в сердцах соседей такой ужас, что те предпочитали быть преданными союзниками. Во владениях царя Небмаарта находилась территория от третьих порогов Нила до царства Нахарины (или Митанни). Такие известные финикийские города как Тир и Библ находились на подвластной царю территории и дань платили исправно. Покорился царю Хемит и Иерусалим, хотя в то время он не был таким уж важным городом.

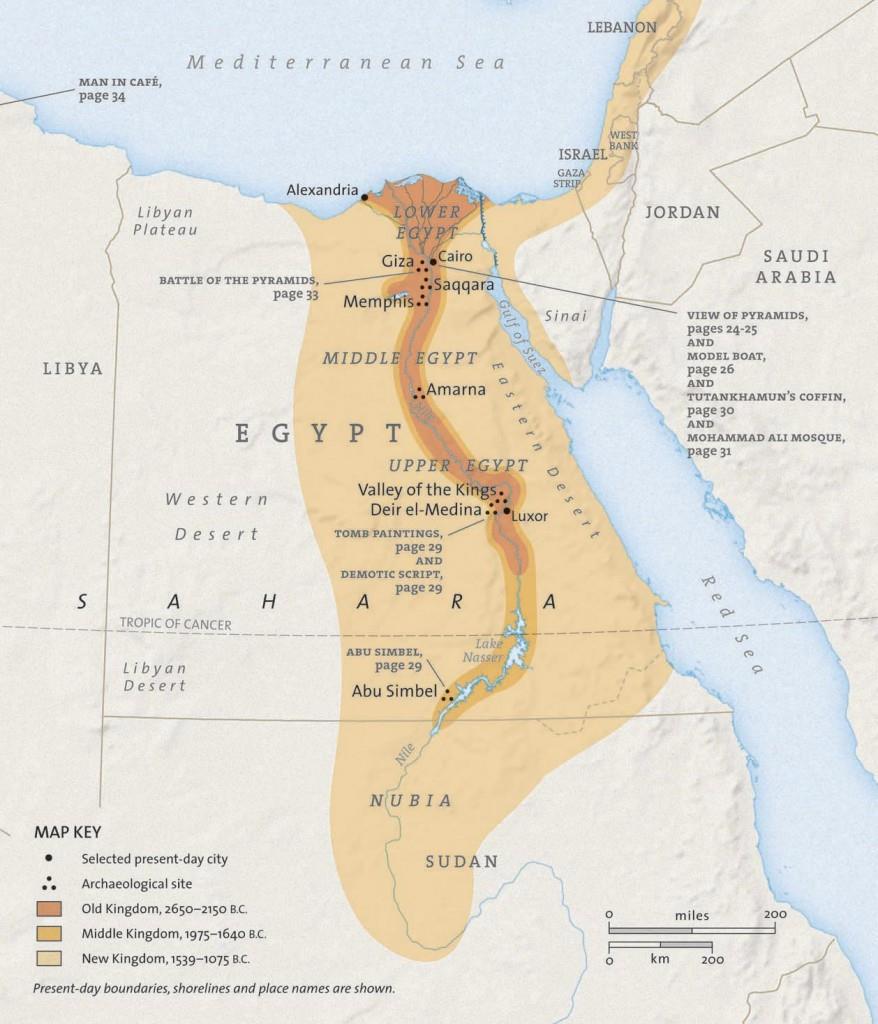

Карта, показывает, как росла территория государства от Древнего царства (самая темная область) до Нового царства (самая светлая). История, описанная в романе произошла во времена Нового царства.

Карта, показывает, как росла территория государства от Древнего царства (самая темная область) до Нового царства (самая светлая). История, описанная в романе произошла во времена Нового царства.

Богатства стекались в столицу царства реками: золото, полудрагоценные камни (в то время считавшиеся как раз очень драгоценными), кедр, мирра, прессованное стекло, – поступали с севера. С юга, из глубин африканского континента, кроме обычной дани от порабощенного Куша (ныне Судан) плыли торговые суда со всевозможными диковинками – шкурами леопардов, слоновой костью, страусиными перьями и прочими изысканными редкостями. А так же с мрамором и известняком из южных каменоломен. За 30 лет правления царя не случилось ни одной серьезной войны. 3 конфликта на юге не показатель. Страна Куш бунтовала всегда. Безуспешно. Но вполне прибыльно для самих египтян. Из Куша в царство Хемит поставлялись рабы. Поэтому рабы были в основном чернокожие. Рабов из числа пленных и их семей получали воины, участвовавшие в подавлении мятежей. И потом уже поступали с ними по своему усмотрению - принимали в свое хозяйство, сдавали в аренду или продавали. Еще в рабство, например, в хозяйство храма могли попасть государственные преступники, то есть жители страны Хемит. Но это были вопиющие случаи. В основном рабами становились все-таки военнопленные.

К сожалению изображений царя Небмаарта, повергающего врагов, не сохранилось. Они были, конечно, такие изображения являлись частью пропаганды, но, увы, утрачены. А это рельеф царя Рамзеса II из города Мемфис, который правил на сто лет позже. Но врагов он держит за волосы точно так же, как и все его многочисленные предшественники, начиная со времен Древнего царства.

К сожалению изображений царя Небмаарта, повергающего врагов, не сохранилось. Они были, конечно, такие изображения являлись частью пропаганды, но, увы, утрачены. А это рельеф царя Рамзеса II из города Мемфис, который правил на сто лет позже. Но врагов он держит за волосы точно так же, как и все его многочисленные предшественники, начиная со времен Древнего царства.

Царь Небмаатра был скорее успешным политиком и администратором, чем полководцем. Защищаться не от кого, напасть на царство Хемит ни у кого из соседей желания не возникало, а самому нападать незачем. У него и так все было. А если он чего-то хотел сверх меры, то получал в подарок от многочисленных лояльных соседей. Которые очень боялись, как бы в нынешнем миролюбивом правителе не проснулся бравый вояка.

Жизнь народа при царе Небмаатра была сытной и приятной. Страна, повторюсь, купалась в золоте. Это значит, что много строили, и хорошо платили рабочим. Как на дрожжах росли храмы и дворцы. Строились богатые гробницы. Знать шиковала, а народ не бедствовал. Река Нил, от разлива которой ежегодно зависело процветание простого люда, была щедра и сдержанно многоводна в нужный период. Ученые утверждают, что хроники разливов фиксируют их периодичность: за семью годами хороших разливов, приносящих обильные урожаи, следовали семь лет нестабильных, плохих разливов: либо слишком обильных, смывающих с полей плодородный ил вместе со скудной почвой, либо недостаточных. В обоих случаях такие разливы не сулили ничего кроме голода. Однако, благодаря обилию золотых запасов и вероятно, рациональному централизованному хозяйствованию, голод в плохие года не допускали. Ученые того времени уже неплохо предсказывали каким будет разлив и правительственный аппарат имел возможность подготовиться к проблеме. Кстати, то, что древним действительно было известно про семилетний цикл разлива Нила косвенно подтверждено в Библии. Помните, там фараону снится сон про семь тучных коров и семь тощих, выходящих из реки?

Царь Небмаатра поощрял торговлю. Она была выгодна как государству, поскольку облагалась налогом, так и простым людям, имевшим возможность продавать излишки собственного натурального хозяйства и приобретать на вырученные средства все, что сердце пожелает. В правление царя Небмаатра довольно консервативное, не желавшее смешиваться с иноземцами общество страны Хемит познакомилось с финикийцами – людьми совершенно иной, чуждой культуры. Финикийцы в первую очередь купцы, а потому не бедные. И вскоре с их мнением жителям страны Хемит пришлось считаться. До такой степени, что в столице царства был заложен храм финикийской богине Иштар.

Денежных единиц (монет) в царстве в то время все еще не было. Существовал аналог – некие медные, золотые или серебряные равновесные не то кубики, не то колечки. Их называли Дебен. Вообще-то дебен изначально мера веса, примерно 91 гр. Но дебены, скорее всего, никто в мешочках на рынок не носил. Одна десятая Дебен – это кит или шат. Вот их простые жители могли носить на рынок в качестве некоего аналога денег. Но чаще торговля была обменной. Хлеб меняли на масло, мясо на молоко, отрез ткани на браслет и тому подобное. Правда все имело свое выражение в дебенах или шатах меди (золота и серебра). Кстати, серебро считалось дороже золота. Потому что его было меньше.

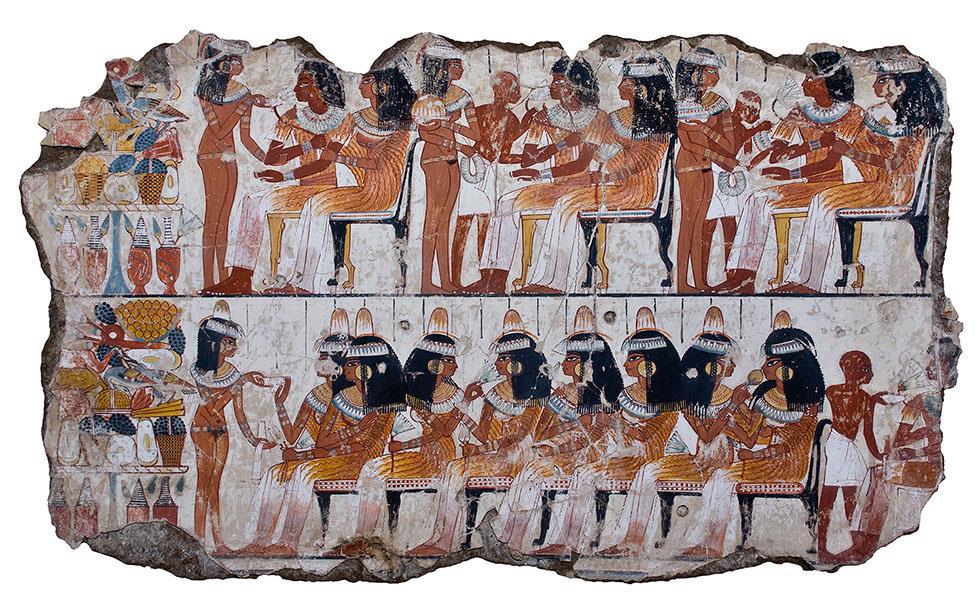

Изображение пира из гробницы вельможи Небамун времен правления царя Небмаатра. (Хранится в Британском музее. Лондон. Великобритания.)

Изображение пира из гробницы вельможи Небамун времен правления царя Небмаатра. (Хранится в Британском музее. Лондон. Великобритания.)

Итак, страна строилась, развивалась и купалась в золоте. По меткому выражению царя Вавилона, современника своего коллеги Небмаатра: «Золото в твоей стране скрипит под ногами». Красивая жизнь, любовь к музыке, искусству, танцам и представлениям. Пиры с изысканными яствами, голыми подавальщицами на которых из одежды лишь золотые пояски и крупные серьги. Музыка, ароматы, чувственность, – вот жизнь того времени. Которая потому и называется Золотым веком.