Ист.Экскурс-4: Кроманьонцы- ГОСТИ ИЗ ТРИДЕСЯТОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (г. Владимир, Исторический музей)

Автор: Алекс А. АлмистовДобрый ДЕНЬ по МСК, мои уважаемые друзья-Писатели, Читатели и Подписчики на АТ!

Сразу к делу ...

Как и обещал продолжаю выкладку отдельными Блогами на АТ моих небольших Исторических экскурсов по археообъектам и музеям города Владимир....

Итак, сегодня у нас:

ГОСТИ ИЗ ТРИДЕСЯТОГО[1] ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ…

(Небольшое Историческое Отступление: Какими они были — наши, славян, Суньгирские Первопредки?)

Фактическая экспозиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника (Исторический Музей г. Владимир)

Расположение бусин на скелете позволило реконструировать расшитый костюм древнего сунгирьца. Он напоминал меховую одежду современных арктических народов.

(фактическая экспозиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника)

Данная, ставшая уже фактически легендарной, «повесть доисторических лет» смогла быть написана лишь благодаря археологической находке, которая была сделана совершенно случайно близ города Владимир на левом берегу притока реки Клязьма с чисто русским топонимическим названием — Сунгирь

Однако, обо всем по порядку …

Для начала, сама по себе, Суньгирьская История началась в весьма далеком, причем во всех смыслах, от нас 1955 году — в нескольких сотнях шагов от автотрассы на Горький и рядом с Добрым селом.

Именно там и тогда простой, как пять копеек, советский экскаваторщик А. Ф. Начаров при разработке карьера по добыче глины для Владимирского керамического завода поднял ковшом кости очень крупного животного, залегавшие до этого на глубине трех-четырех метров. Приостановив работу, А. Ф. Начаров собрал загадочные кости и отнес их во Владимирский краеведческий музей.

В свою очередь, добросовестный сотрудник тоже советского музея В. М.Маслов сообщил о находке в Москву начальнику Среднерусской археологической экспедиции Н. Н. Воронину. А тот уже, по «научной эстафете», передал полученные сведения известному советскому археологу, специалисту по изучению ка-менного века Отто Николаевичу Бадеру из Института археологии АН СССР.

Археологическая экспедиция О.Н. Бадера начала свою работу на Сунгире уже в 1956 году. Интересно отметить, что Отто Николаевич жил не в городе, не в гостинице, а на месте раскопа, в одной из палаток. Десятки палаток были заняты сотрудниками экспедиции, преимущественно молодежью.

Полевые и камеральные работы под руководством О. Н. Бадера проводились вплоть до 1977 гг. Всего было раскопано около пяти тысяч квадратных метров культурного слоя, находящегося на глубине 2,7 – 3,5 метра, что соответствует области заселения, равной нескольким гектарам — как, например, и в Костёнках.

За весь период первого этапа раскопок в 1956 – 1977 гг. О.Н. Бадером были обнаружены останки шести шалашевидных жилищ.

К немалому удивлению археологов, жилища «суньгирцев» оказались довольно большими — их размеры нередко достигали 10 – 15 метров в длину.

Шалаши были организованы наземным образом с деревянными стенами и кровлей из шкур животных. В каждом жилище был обязательно очаг (котлообразное углубление в земле) для поддержания тепла и приготовления пищи. Кострища и очажные ямы, места обработки костей и камня свидетельствовали о налаженной хозяйственной деятельности. А так же о том, что уже 25-32 тысяч лет назад древние земляки современных владимирцев умели не только пользоваться огнем, но и добывать его.

Численность людей, единовременно обитавших на стоянке Сунгирь, была определена в 50 человек. При этом, по мнению археологов, стоянка существовала или регулярно посещалась людьми на протяжении двух-трех тысяч лет.

Исследователь Сунгиря Отто Бадер пытался восстановить историю этого поселения.

Он считал, что стоянка использовалась не более 18 лет, после чего пришла в запустение.

Вероятно, Сунгирь был сезонным охотничьим стойбищем одной и той же группы охотников. Возможно, оно находилось близ традиционной оленьей переправы через Клязьму, чем можно объяснить многократность сезонного заселения этих мест.

Бадер предполагал, что рядом могут находиться и другие поселения каменного века.

И действительно в 1981 году всего в восьми километрах от Сунгиря была открыта стоянка Русаниха — стойбище, где древние охотники разделывали добычу.

Ну и по ходу дела на стоянка Сунгирь за всё время археологических раскопок были обнаружены останки восьми наших древних соотечественников-кроманьонцев.

В том числе — уже ставшее легендарным парное захоронение двух юных сунгирьцев: мальчика 12–13 лет, он же — Сунгирь-2, и … И тоже, но уже десятилетнего, мальчика, которого археологи, вплоть до 21 века и подключения к процессу изучения Сунгиря современных генетиков, долго и наивно считали … милой девочкой.

Это могила, найденная под четырёхметровой толщей суглинков, по своему научному значению вполне может поспорить с саркофагом египетского фараона из листового золота

Вероятно, дети погибли во время очередной стоянки племени на Сунгире. Их похоронили в центре жилища, на месте очага.

Затем люди, на время, покинув берега Клязьмы, вернулись вновь. Жилища поставили метрах в тридцати от прежних — ближе к ручью Сунгирь.

Года через два после погребения детей у поверхности их могилы было захоронено тело взрослого человека без головы.

А еще через несколько лет в трех метрах от этой могилы была вырыта вторая для пожилого мужчины. В нее положили голову или череп женщины.

Но обо всем по порядку …

В 1964 году на мощном слое породы цвета охры [2] археологами под руководством О. Бадера и М.М. Герасимова был обнаружен череп женщины — вероятно, одной из жён вождя, которая добровольно или не совсем последовала за мужем. Череп лежал у большого четырехугольного камня, и вокруг него блестели россыпью несколько костяных бус.

Сакральные процедуры проводились, судя по плохой сохранности черепа, не с головой и, следовательно, они совершались намного позже захоронения тела.

Череп, лишенный нижней челюсти и зубов, уложили лицевой частью вниз «на корытообразно вогнутую» поверхность, засыпанную значительным по толщине слоем охры. А рядом, вплотную к теменной части, разместили крупную трапециевидной формы каменную плитку — как своеобразную имитацию тела. Осевая линия, проведенная через череп и плитку, позволяет установить ориентацию захоронения – в сторону юго-запада головой, правой гранью плитки – на северо-восток.

Ниже обнаруженного черепа женщины было найдено захоронение уже взрослого мужчины, он же на «археологическом» — Сунгирь-1.

В яму насыпали сначала угли из костра, а сверху засыпали их и всё дно охрой. Угли означали символический костер, который будет греть покойника в царстве мертвых. Охра — символ крови, символ жизни, призванный заменить собою кровь.

Чёрные угли костра лежали вперемешку с белыми костяными бусинками без отверстий, вероятно, символизируя ночное небо со звёздами. В этой длинной узкой яме лежали останки широкоплечего мужчины

На дне этой неглубокой могилы мужчины были также обнаружены нож и скребло из кремня. Место захоронения окружали кострища, подобные кострищам вокруг курганов вождей восточнославянских племён из кургана Синташта около Аркаима.

Вот как описывал, на этот раз, вот, реальное спасибо недремлющему «Гугл-Помощнику» Нашемирья, данное захоронение один из участников раскопок Г.Н. Матюшин:

« … Интересно, что второй череп находился совсем близко от первого и почти рядом с очагом из костей мамонта. Правда, глубже. Метра на полтора-два выше головы погребенного из стенки свисал бивень мамонта.

Началась осторожная расчистка черепа. В основном работает М. М. Герасимов, остальные только помогают ему. В руках Герасимова набор хирургических инструментов, но и они скоро оказываются слишком грубыми. На черепе появляются какие-то необычные наросты. Под ними что-то красное...

— Неужели кровь? — ахнули среди зрителей.

Работать даже острым скальпелем опасно. Можно что-нибудь повредить. Вырезаем из дерева тонкие острые палочки, с одного конца затесываем их в виде миниатюрной лопатки. Работать палочкой можно увереннее. Ею довольно удобно счищать мельчайшие крупинки земли и, если случайно заденешь кость, неопасно. Палочка мягче кости, кость не повредится, а палочку можно вытесать другую... Палочки тупятся быстро — глина твердая.

Наросты на черепе оказались украшениями головного убора – ряды просверленных клыков опоясывают череп сверху. Осторожно исследуем окрашенный кусочек глины около затылка. Конечно, это не кровь. Охра. Череп окрашен! Сохранность отличная. Все зубы. Украшения. Подбородок современного человека.

– Европеоид, – задумчиво говорит Герасимов.

– Взрослый, лет 55 – 57.

– А зубы-то стерты почти до десен. Пища, видно, была жестковатой, – обмениваемся мы впечатлениями.

Контуры костяка уже видны почти полностью. Погребенный лежит на спине. Руки вытянуты вдоль тела. Под ногами угли...»

А это уже «отличился» в художественных описаниях могилы древнего сунгирьца неизвестный корреспондент весьма популярного в советское время журнала «На суше и на море»[3]:

«...Он лежал па спине в неглубокой яме, этот высокий, на редкость широкоплечий мужчина, сплошь усыпанный похожей на кровь охрой, отчего его кости приобрели красно-ржавый цвет... Ноги вытянуты, полусогнутые в локтях руки скрещены в запястьях, а широко распахнутые глазницы словно вбирают в себя голубое осеннее небо и не могут насмотреться после стольких тысячелетий темноты.

… Гость из двадцать пятого тысячелетия! Можно подумать, что он был специально выбран на совете племени, чтобы предстать перед своими далекими потомками во всей красе и великолепии. Бесчисленные нити костяных бусин — круглых, овальных, вытянутых — лежали на лбу, сбегали по затылку, спускались гирляндами между ребер, словно браслетами, охватывали предплечья, запястья, бедра и щиколотки. Их было более полутора тысяч! И здесь же находились настоящие браслеты — тонкие, великолепные, выточенные из пластинок бивня мамонта…

… Каждая бусинка наносится на план погребения именно в том месте, где она лежит. Работа сложная, нудная, кропотливая. Но именно в этой кропотливости происходит неожиданное открытие: бусины не остатки ожерелий, они были нашиты на одежду!

Конечно, от нее ничего не осталось, но по рисунку нитей, по расположению бусин можно восстановить одежду палеолитического человека. До сих пор о ней не имелось почти никаких сведений. Теперь она оказалась похожей на одежду обитателей Арктики, расшитую богатым узором из бусин. Подобного еще не было за всю историю археологии...»

В свою очередь, «Предварительное заключение» общепризнанного мэтра археологии М.М. Герасимова по сунгирьскому человеку было таким:

«Homo sapiens, европеоид, 55 – 57 лет. Рост 176 – 177 см. Физически сильный, мускулистый. На руках ряды браслетов. Тоже из бивня мамонта. Широкие пластины огибают всю руку. На правой руке, чуть выше локтя, три ряда браслетов, слева – два ряда. На ногах тоже браслеты из бивня мамонта. Справа и слева густые полосы охры: у ног, у бедра — она, охра, очевидно, скопилась в складках одежды. Между ног и у бедер ряды бус из бивня мамонта указывают следы одежды»

Согласно последующим исследованиям было установлено, что скелет мужчины развит гармонично: у него были тренированы мышцы, отвечавшие за движения рук, он часто поднимал тяжести.

Другими словами, сунгирьцы активно ходили и бегали, возможно, на довольно большие расстояния в поисках охотничьей добычи.

Кроме того, данный сунгирский мужчина имел большой опыт работы, требующей точных сильных движений предплечий. Скорее всего, он изготавливал орудия труда из камня.

Большую часть его рациона питания составляло мясо наземных позвоночных животных.

В продолжение последних лет жизни мужчина Сунгирь-1 не испытывал ни длительного недоедания, ни каких-либо проблем, связанных с патологиями пищеварительной системы.

В свою очередь, судя по найденным археологами костям, объектами охоты его соплеменников-суньгирьцев были: мамонт, пещерный лев, северный олень, дикая лошадь, песец, росомаха, бизон, бурый медведь, волк, заяц, тетерев, дикая куница, серебристая чайка и, конечно, мамонт. Мамонты, огромные, вымершие животные почти четырехметрового роста и шести тонн веса, в окрестностях нынешнего Владимира в то время ходили стадами. Это был желанный трофей — мясо, шкура, незаменимая при строительстве жилищ и бивни - прочный и благородный материал для изготовления оружия и украшений.

Так, например, самое большое, из найденных археологами, копий охотника было выполнено из цельного куска бивня мамонта, и достигало в длину до 2,4 м. Для его изготовления использовалась техника выпрямления бивней…

Женщины же Сунгиря, без сомнения, занимались собиранием диких плодов, орехов, ягод, кореньев, моллюсков и насекомых в лесах, основу которых составляли: ель, сосна, ольха. Известно было сунгирянкам и шитьё одежды – из шкур диких животных. Изготовленная таким способом теплая одежда сунгирьцев свидетельствует, что климатические условия требовали её постоянного ношения.

Так, в частности, мужчина Сунгирь-1 при жизни, судя по обнаруженным археологами остаткам одежды, был одет в кожаную накидку — плащ без рукавов, рубаху типа малицы, штаны и сапоги до колен. Рубаха, по-видимому, надевалась через голову, а высокая обувь до колен, возможно, была пришита к штанам. Весь этот «наряд» древнего суньгирца напоминал меховую одежду современных арктических народов.

Высокий социальный статус мужчины подтверждался тем, что его одежда была богато расшита украшениями из бивня мамонта и другими костяными изделиями. Сохранившиеся ряды бус были расположены как на верхней, так и на нижней одежде сунгирцев.

Ещё более интересным с точки зрения научно-обоснованной реконструкции образа жизни и быта наших далеких первопредков-сунгирьцев были скелеты и артефакты из захоронения детей.

Детей похоронили в центре жилища, на месте очага. Они были уложены в могилу в вытянутом положении — тесно прижатыми голова к голове. Такое парное, имеющее зеркальную структуру, погребение подростков ассоциируется с протославянскими культами плодородия, а именно, с мифами о близнецах – славянских богах-близнецах Купало и Купальнице — брата и сестры, чей праздник Купало отмечается в ночь с 21 на 22 июня.

Их могила была щедро заполнена богатым инвентарём: около 10 000 бус и других украшений из бивня мамонта — по расположению которых впервые была археологами реконструирована одежда эпохи палеолита, произведения искусства, оружие. Так, в частности, в «загробный мир» детей сопровождало охотничье оружие из бивней мамонта: 11 дротиков, 3 кинжала и 2 копья.

Одежда детей тоже была расшита тысячами бусинок из бивня мамонта — почти по 3000 на каждом — и клыками песца, а на груди застегивалась костяными булавками. Сзади на ней были нашиты нити бус, имитирующие хвосты животных. На правой руке одного из мальчиков был — детский перстень из бивня мамонта.

Двойное захоронение Сунгирь 2-3; в нем же обнаружена бедренная кость индивида Сунгирь-4. Среди уникальных предметов погребального инвентаря следует особо отметить копья из распрямленного мамонтового бивня.

Дно их могилы было засыпано углем, золой, затем охрой – естественным красителем, применявшимся в ритуальных целях. Поверхность захоронения также покрыта слоем охры.

То есть, в глубокой древности людей хоронили с соблюдением сложнейших погребальных обрядов. Находки Сунгиря ярко свидетельствуют о существовании уже в 30-м тысячелетии до н.э. религии: анимизма, веры в загробную жизнь, тотемизма, магии, культа предков, почитания солнца и луны, лунного календаря и арифметического счета.

Оба подростка были хорошо развиты физически.

Старший мальчик в основном занимался охотничьим промыслом — по характерным признакам он часто метал копье.

Младший — преимущественно занимался изготовлением орудий и украшений: наиболее характерное для него движение – сверление.

При этом, погребения подростков, по-видимому, имели особую ценность для верхнепалеолитического социума: социальный статус обоих мальчиков был не менее высок, чем мужчины Сунгирь-1. Так как , кроме украшений, в могилу им были положены копья — длиной 1,7м и 1,1 м и вырезанные из цельного бивня мамонта», дротики, кинжалы, огромное количество бус из бивня, нашитых когда-то на одежду, браслеты и перстни из бивня, сверленые клыки песца, прорезные диски, имевшие, видимо, церемониальное значение и связанные с культом Солнца и Луны, «жезлы» из бивня и рога. Найденные орудия лежат с левой стороны как младшего, так и старшего мальчиков.

Кроме того, среди погребального инвентаря обнаружена специально обработанная человеческая кость, положенная под левую руку старшего мальчика. Кость была определена археологами, как фрагмент левой бедренной кости взрослого человека – предположительно - неандертальца. Эпифизы этой кости были обколоты, костномозговая полость наполнена охрой. Вероятно, эта кость выполняла важную ритуальную функцию и положена в соответствии со сложным погребальным ритуалом. Палеоантропологи, сторонники враждебных отношений двух ветвей, толкуют эту находку как важный аргумент в свою пользу. Но ведь в те времена было много других причин для смерти вполне дружественного человека…

На голове старшего мальчика, так же как и мужчины, были найдены бусы и подвески с клыками песца, видимо, украшения головного убора. Голову младшего мальчика покрывал свободный головной убор типа капюшона — точнее, капора, закрывающий уши — украшенный бусами. На темени старшего мальчика было найдено кольцо из бивня мамонта, которое либо скрепляло головной убор, либо волосы, на груди обнаружена подвеска в виде лошади, а под левым плечом – фигурка мамонта. Длинный ряд бус, по форме отличающихся от бус на теле, был зафиксирован под тазовой костью мальчика.

Исследования археологов уже в 21 веке позволяют говорить о сходстве и возможном близком родстве сунгирских мужчины Сунгирь-1 и 4, а также детей (Сунгирь-2 и 3).

Вопреки ожиданиям, среди четырех сунгирцев не оказалось близких родственников.

Хотя мальчики Сунгирь-2 и Сунгирь-3 похоронены в одной могиле и имеют одни и те же варианты ДНК, они не являются родными братьями. Они также не могут быть дядей и племянником.

Они могут быть, самое большее, двоюродными братьями — у кузенов средняя доля общих генов составляет в среднем 12,5%.

С обладателем бедренной кости Сунгирь-4 их связывает чуть более отдаленное родство, чем друг с другом, а с индивидом Сунгирь-1 — еще более отдаленное, чем с Сунгирь-4. При этом все четыре сунгирца, несомненно, представляют собой родственную группу. Каждый из них ближе к трем другим сунгирцам, чем к любым другим древним или современным людям с известными геномами.

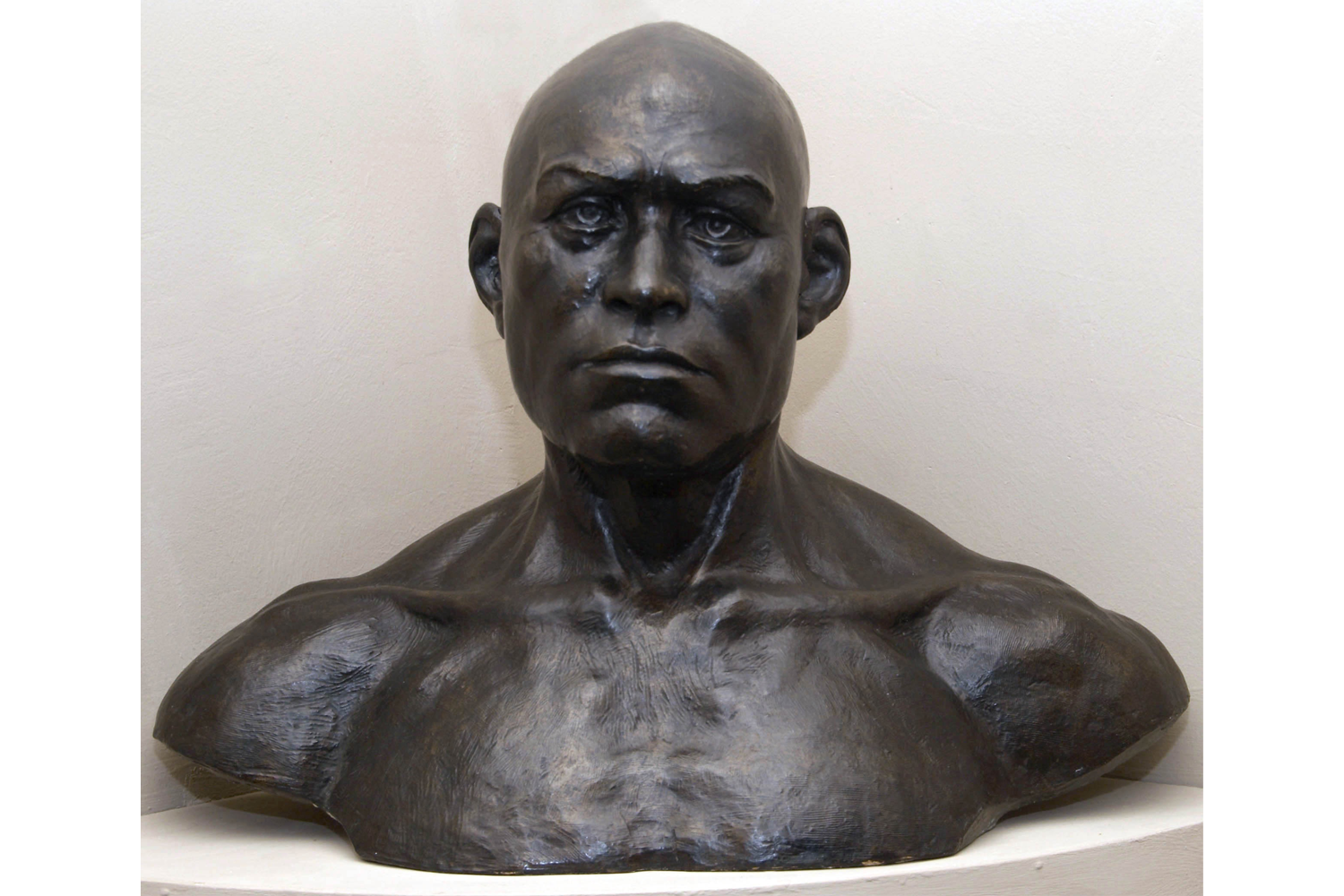

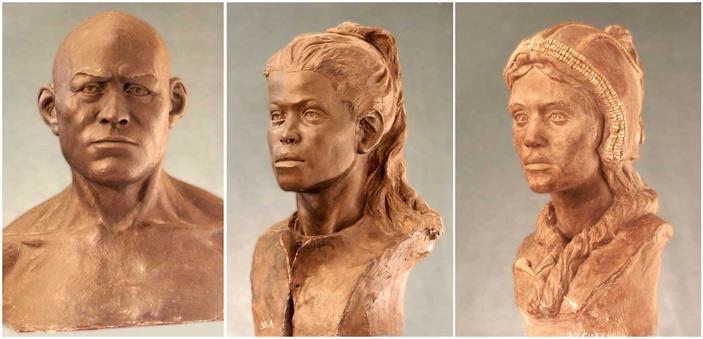

Используя результаты археологических раскопок ученые из Лаборатория пластической антропологии Института этнографии Академии наук СССР воссоздали по сохранившимся черепам скульптурный облик мужчины и детей из Сунгиря.

Скульптурные реконструкции индивидов Сунгирь-1, 2 и 3, выполненные в Лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН (лаборатория Герасимова). Анализ ДНК показал, что все три индивида — мужского пола, хотя ранее считалось, что Сунгирь-3 — девочка…

Кроме того, советские археологи нашли в древнейших культурных слоях Сунгиря около пяти десятков артефактов: произведения искусства из мамонтовой кости, орудия труда первобытных охотников Русской Равнины, предметы быта, ремесел, украшения, оружие того времени. Например, были найдены жезлы, дротики и копья из бивней мамонта, кремниевые наконечники, загадочные диски и «жезлы начальника» из мамонтовой кости с витиеватыми прорезями.

Среди этих доисторических артефактов, насколько помню, больше всего было — украшений на верхней и нижней одежде. А также браслетов — под коленями и выше стопы и цельных колец на пальцах. Они были найдены археологами практически во всех захоронениях Сунгиря.

И это неудивительно, так как украшения занимали важное место в жизни человека в эпоху верхнего палеолита. Украшения могли быть и предметами искусства, удовлетворяющими эстетическое чувство, и предметами, выражающими социальную роль и положение их обладателя, или предметами, имеющими культовое значение. При этом браслеты изготовлялись из разных материалов. Их могли делать и из простых кожаных ремней, и из раковин, и из тонких бивневых пластинок и бусин.

Браслеты с Сунгирской стоянки являются частью погребального инвентаря, поэтому можно предположить, что они были не просто украшением, а указывали на определённое социальное положение их обладателей и имели важное символическое значение.

Например, в погребении мужчины Сунгирь-1 при первоначальном осмотре количество пластинчатых браслетов было определено О.Н. Бадером в 20 или более экземпляров. Они были: на правой руке предполагаемого вождя, а вокруг нижней части его плечевой кости располагался «широкий» браслет, состоявший из четырёх рядов тесно нанизанных бус и обрамляющих их двух пластинчатых браслетов. Вокруг локтевых костей – шесть браслетов из тонких пластинок, распавшихся на много частей. На левой руке – «широкий» браслет, состоящий из «двух плотных рядов – низок бус в середине и трёх кругов тонких пластинок из бивня мамонта с каждой стороны». На запястье – шесть (или больше) пластин – браслетов.

На скелете младшего мальчика Сунгирь-3 было найдено 13 бивневых браслетов: на правой руке, выше локтя, располагалось три тонких пластинчатых браслета; между локтем и запястьем – ещё три таких же браслета. На плечевой кости левой руки – два разрушенных пластинчатых браслета; на локтевой кости – пять таких же браслетов.

На скелете мальчика Сунгирь-2 находилось 14 пластинчатых браслета: на плечевой кости левой руки – два тонких браслета; ниже локтя – ещё один такой же браслет. На плечевой кости правой руки – четыре пластинчатых браслета; между локтем и запястьем – ещё четыре тонких плоских браслета. При этом при разборке монолита в лаборатории оказалось, что нижний пластинчатый браслет, у запястья, состоял из четырёх вложенных друг в друга одинаковых браслетов.

Сунгирские браслеты изготовлялись из тонких пластинок бивня мамонта, имеющих в сечении вытянутую миндалевидную форму.

Ширина пластинок – от 5 до 22 мм. Браслеты из мужского погребения немного шире, чем браслеты из детского погребения. Толщина пластинок – от 1 до 3 мм. Для изготовления браслетов мужского погребения использовались немного более толстые пластинки.

Между тем, наибольший интерес и удивление археологов вызвали не сунгирьские браслеты, а находка предметов из кости, имеющих символическое значение.

Это четыре прорезных диска из бивня мамонта, четыре «жезла начальника» и две фигурки животных– мамонта и лошади-сайги. Учитывая то, что они были обнаружены в захоронениях, можно предположить, что эти предметы имели культовое назначение.

Обычно к самым распространённым культовым предметам относятся изображения богов и святых — иконы, скульптуры, фигурки; предметы для совершения ритуалов —маски, специальная одежда, ювелирные изделия, чаши, посохи, жезлы; талисманы и обереги. С их помощью, как полагали последователи древних религий, можно умилостивить сверхъестественные силы, заручиться их поддержкой в земных делах. Употребление различных священных предметов и изображений восходит своими истоками к тому времени, когда люди приписывали неодушевлённым предметам и изображениям сверхъестественную силу.

Все основные погребальные обряды, которые можно проследить на протяжении первобытной истории, возникают в верхнепалеолитическую эпоху. Тогда же появляется первый несомненно погребальный инвентарь, сопровождающий покойников. Основной идеей палеолитических погребальных обрядов было представление о загробном мире как о продолжении земного.

Поэтому покойника надо было снабдить одеждой, оружием, орудиями и т.д. Однако обычно погребальный инвентарь в известных захоронениях, датируемых эпохой верхнего палеолита, очень немногочисленен.

Сунгирские же погребения представляют собой редкое исключение.

Однако, опишем данные сунгирьские артефакты — так называемые «выпрямители древков» или «жезлы начальника» — более подробно …

Подобные изделия встречаются и на других палеолитических стоянках, но назначение их пока не ясно. Они представляют собой костяные изделия с одним либо двумя отверстиями, иногда украшенные орнаментом. Археологами дано им условное название – «жезл начальника».

На сунгирской стоянке все четыре жезла находились в захоронении младшего мальчика — бывшей «девочки».

Жезл-«выпрямитель древков» с четырехгранной головкой, круглым отверстием и точечным орнаментом вокруг него и вдоль стержня располагался на животе подростка, рядом с крупным прорезным диском. Размер «жезла» — около 18,6 см × 4,8-5,1 см × 1,1 см. Орнамент нанесён только на выпуклую сторону, покрывает головку и верхнюю часть стержня. Точки образуют несколько линий. Сквозное отверстие на головке окружено несомкнутым наверху кругом из 23 точек. По краям головки располагаются ещё два ряда, в одном – 9 точек, в другом – 10. Это может говорить об особом значении чисел пять, десять и двадцать для обитателей стоянки Сунгирь. Прорезные диски и орнаментированный жезл подтверждают версию о возникновении десятичной системы счета ещё в палеолите.

Недалеко от первого располагался такой же жезл, но маленький и без орнамента.

У левого бока младшего мальчика были положены ещё два «жезла начальника» из рогов северного оленя; один из них между копьями.

"Жезлы", булава. Сунгирь. Палеолит. Бивень мамонта, рог северного оленя. Оригинальная экспозиция, Владимирский исторический музей. г. Владимир

Вопрос об использовании жезлов сунгирьцами до сих пор остаётся открытым. О.Н. Бадер предполагает, что два крупных сунгирских жезла применялись для разминания ремней. Сглаженность поверхности и краёв отверстий подтверждает эту версию...

Два других жезла могли служить застёжками для одежды. Они имеют меньшие размеры, один из них богато орнаментирован.

Но если меньшие жезлы были просто заколками для одежды, то почему же тогда таких не было на одежде старшего мальчика?

Можно допустить, что такие жезлы сочетали в себе несколько функций. Они могли быть и знаками отличия, и орудиями труда, их могли использовать как заколки на одежде.

Не меньшую, если — не большую, интригу с возможным предназначением всегда вызывали у меня, как, думаю и у всех любителей древней протославянской истории, и абсолютно уникальные четыре диска ритуального (символического) характера -- диаметром несколько сантиметров, сделанных из бивня мамонта.

Они были найдены на стоянке Сунгирь в погребении обоих мальчиков.

Из четырёх прорезных дисков, найденных в погребении детей на стоянке Сунгирь, три находились в захоронении младшего из мальчиков.

Самый крупный диск располагался на его животе слева, в почти вертикальном положении. Маленький прорезной диск лежал между двумя черепами, но скорее, судя по наклону — у черепа его скелета. Третий диск из данного погребения, надетый на острый конец одного из наиболее крупных дротиков, располагался на уровне правого виска младшего мальчика. Подобный же диск находился у правого виска уже старшего мальчика — будучи надетым на конец деревянного копья.

Диски имеют четыре или восемь прорезей, идущих от периферии к центральному отверстию и расположенных друг напротив друга.

Один диск содержит десять асимметричных по отношению к центру прорезей. Его размер, если верить «Гугл-Помощнику» Нашемирья — около 7 см × 6,8 см × 0,7 см, а толщина — около 0,5 см.

Прорезные диски позволяют ставить вопрос о возникновении культа светил уже в то далёкое время. Количество орнаментальных точек и радиальных прорезей на сунгирских предметах может говорить о появлении календаря и зачатков счёта.

Диски прорезные. Предметы культа. Сунгирь. Палеолит. Бивень мамонта, резьба, шлифовка, сверление. Оригинальная экспозиция, Владимирский исторический музей. г. Владимир

Все сунгирские костяные диски из бивня мамонта имеют радиальные прорези и не находят себе прямых аналогий. На их поверхность нанесён точечный орнамент, представляющий собой восемь-десять радиусов, расходящихся от центрального отверстия.

По поводу данного геометрического орнамента многие археологи считают , что:

«Предметы искусства, совмещенные со знаковыми записями календарно-астрономического содержания, относятся к высоко информационно насыщенным источникам изучения интеллектуальной и духовной сфер жизни аборигенного населения севера Евразии. Они появляются на раннем этапе верхнего палеолита (34 – 24 тысячи лет назад – сыйская и мальтинская культуры Сибири; поселение Сунгирь – на севере европейской России), остаются примечательными изделиями художественного творчества времени раннего и позднего средневековья и сохраняются вплоть до этнографической современности».

Вопрос о назначении дисков остаётся неясным. Некоторые западне археологи считают подобные предметы просто подвесками или пуговицами.

Однако, прорезные диски со стоянки Сунгирь, скорее всего, слишком велики, чтобы быть пуговицами. Диаметр самого маленького диска почти 3 см.

К тому же, располагались они в основном в верхней части захоронений— кроме крупного диска из погребения младшего мальчика.

Два диска занимали при погребённых совершенно одинаковое положение: оба – у правого виска. Ещё два — были надеты на концы деревянного копья и дротика из бивня мамонта. Этот факт также говорит о том, что прорезные диски со стоянки Сунгирь не были ни пуговицами, ни подвесками. Такое положение диска на копье или дротике никак не облегчало, а скорее затрудняло, его полёт. Скорее всего, они имели символическое значение.

Более того кое кто из ученых из отдела славяно-русской археологии Института археологии РАН относят эти костяные прорезные диски напрямую к символам типа свастики . То еть — древнейшим атрибутам огня и щедрости.

Они, возможно, символизировали солнечный диск. Костяные диски, насаженные на копьё или дротик, могли изображать инструмент, посредством которого в древности добывали огонь, и поэтому быть символом домашнего очага и его согревающего ночью пламени. А также символом уже небесного огня – Солнца.

В результате, многие исследователи расценивают прорезные диски Сунгиря как свидетельство развития культа светил ещё аж в каменном веке. Форма украшений в виде дисков свидетельствует о почитании Солнца и Луны. Диски из камня и обожжённой глины с отверстиями в центре или сложными орнаментами не раз встречаются в памятниках неолита и бронзы и трактуются исследователями как солярные знаки.

Кроме того, что особо примечательно, предметы, аналогичные сунгирским дискам, встречаются во все периоды древней и новой истории преимущественно применительно к ареалу обитания славян. Диски и круги, геометрически разделённые на равные 4, 6, 8, 10 и 12 секторов, являются и в настоящее время типичными славянскими символами. Например, 4-секторный диск символизирует бога Хорса – указание на четыре ключевых астрономических события: весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, осеннее равноденствие и зимнее солнцестояние. 6-секторный диск – Перуново колесо. 12-секторный диск – символ бога Коляды, то есть — календаря.

Столь настойчивое (да ещё и на протяжении сотен веков!) следование одним и тем же информационным традициям объясняется просто: в такого рода предметах искусства запечатлевались фундаментальные, не подлежащие забвению сведения о временных и пространственных представлениях созидателей культур дописьменной истории человечества.

Ведь, не секрет: многое из того, что зачастую воспринимается археологами в качестве образцов художественного творчества или культово-обрядовых, символического аля вотивного стиля предметов, представляет собой, в реальности, подобие канонизированных, священного характера «сочинений». Именно в них, посредством образов и знаков, фиксировалось наиболее сущностное, потаенное и сакральное из всего познанного в Природе и человеке, во взаимоотношениях людей и окружающего мира (временные ритмы хозяйственных и культово-обрядовых действ; системы естественнонаучных и религиозных представлений).

На почитание светил могут указывать и числовые ритмы на прорезных дисках. В захоронении младшего мальчика маленький диск имеет четыре радиальных прорези, два других – по восемь. Возможно, это связано именно с почитанием небесных светил. Четыре прорезных отверстия на круге изображали четыре положения Солнца за сутки; восемь радиусов – четыре солнца и четыре луны или восемь суточных положений солнца.

Четыре прорези на диске также могли символизировать стороны света.

Таким образом, форма дисков и числовые ряды на них позволяют говорить о зарождающемся почитании солнца и луны.

В любом случае, даже если сунгирьские диски и не имеют никакого отношения к истории праславян, количество прорезных отверстий на них даёт возможность говорить о появлении десятичной системы счёта уже в позднем палеолите. В графике верхнего палеолита преобладают числа, связанные с пятью и десятью пальцами или семью и четырнадцатью днями — как половины. Диск же в погребении старшего мальчика имеет как раз десять прорезей. Для десятой прорези на пластине как будто не оставалось места, но она всё-таки была сделана…

***

Но вернемся к Отто Бадеру, который выпустил несколько книг о сунгирской стоянке древнего человека. Их перевели на многие языки, и весь мир узнал о феноменальном открытии российских ученых. А потом на Сунгире начали строить музейный комплекс, в котором предполагалось разместить уникальные находки. К нему хотели проложить туристический маршрут, но достроить комплекс не удалось: настали новые времена, и из-за агрессивного возрождения в 90-х религиозного мракобесия «богопротивный» христианам Сунгирь, был забыт на долгие годы и буквально зарос бурьяном. При этом, уже даже предварительно объявленный властями памятником археологии мирового значения,

Между тем, уже в XXI-веке, археологические раскопки Сунгиря неожиданно возобновились. Более того, в них стали использоваться новые методы палеоэкологических реконструкций, разработанных группой физической антропологии Института археологии РАН.

Так, в частности, в раскопках уже 2005 года в течении двух с половиной месяцев группа археологов "определяла стратеографию района" — изучение культурных слоев, их возраст и геологические условия. При этом удалось заложить три шурфа в новом районе глубиной более 5 метров. Участники раскопок добрались до слоя древней почвы возрастом в 70 000 лет. Здесь и ждала ученых потрясающая находка. В древней почве обнаружен обломок кости пока не известного животного, но со следами человеческого воздействия. Эта находка дает возможность предположить, что на территории Сунгиря – уже в это время находилась стоянка людей.

В наше время археологические работы в Сунгире всё ещё продолжаются, но осуществляются уже Государственным объединенным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.

В любом случае, в далеком «однажды», но с тех пор уже навсегда, Сунгирь стал ещё одной, после воронежских Костёнок, главой в истории изучения самых древних следов обитания на Русской равнине Человека Разумного. А ещё — одним из самых северных поселений древнего человека-кроманьонца эпохи позднего палеолита в зоне Русской равнины и на территории Владимирской области. Да и не просто человека антропологически современного типа, но уже — европеоида и древнейшего представителя, вполне возможно, протославянского этноса…

Авторские Примечания (см. также Расширенный Справочник Триемирья)

Текущие Сноски по контексту и спецтерминам авторского ТриеМирья (Прим. авт.):

Сунгирь (Добросельская) — верхнепалеолитическая стоянка древнего человека (Кроманьонца Русской Равнины). Она находится на восточной окраине Владимира (городской округ Владимир, Фрунзенский район) в месте впадения одноимённого ручья в реку Клязьма, в километре от Боголюбова (посёлок в Суздальском районе Владимирской области России в 2 км к северо-востоку от территории Владимира). На левом берегу ручья Сунгирь (или Суньгер — на марийском языке — «серебряная речка», äнгыр — «ручей, маленькая речка») — расположены село Суромна Суздальского района, питомник ЗАО «Декоративные культуры» и Сунгирская улица города Владимира. При этом, Сунгирь — одно из самых северных поселений древнего человека в зоне Русской равнины и на территории Владимирской области. Первоначально предполагаемый возраст составлял 25 тыс. лет. Однако по данным исследований Оксфордского университета возраст парного погребения оценивается в 28 700—29 900 календарных лет назад; серия дат, полученная в Университете Аризоны — 30 600—31 700 календарных лет назад; дата, полученная в Кильском университете — около 30 500 календарных лет назад. В 2012 году датирование, основанное на современных методах очистки образцов, дало значение 30 100 ± 400 радиоуглеродных лет или 34 611—33 989 л. н. (калиброванная дата). Для погребения могилы 3 получено значение 30 000 ± 550 радиоуглеродных лет или 34 654—33 678 л. н. (калиброванная дата), что, скорее всего, ближе реальному времени функционирования Сунгирьской стоянки. Культурный слой деформирован и залегает в суглинках на глубине порядка 4 м. Деформированность культурного слоя выражается в том, что кости нередко находят в вертикальном положении. Сунгирь — одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека: в ходе раскопок, которые велись здесь почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок. Данная, ставшая уже фактически легендарной, «повесть доисторических лет» смогла быть написана лишь благодаря археологической находке, которая была сделана совершенно случайно близ города Владимир на левом берегу реки Клязьма... Детали из науки (ссылки на цитаты): Матюшин Г.Н., У колыбели истории. М., «Просвещение», 1972 г., с. 122-124. ;

[1] Тридесятое царство (в романе – тридесятое тысячелетие, то есть — 30-35 000 лет назад) — крылатое слово/выражение, часто встречающееся в русских народных сказках в значении: далеко, в неведомой дали. Тридевять – двадцать семь в старинном счете по девяткам; тридесять – тридцать.

Тридесятое царство (тридевятое царство, тридевятое государство, тридесятое государство) — «иная» или «небывалая» страна русских народных сказок, в которую попадает герой, отделённая от обычного мира непроходимым дремучим лесом, пропастью, морем или иным препятствием. В этой далёкой земле царит гордая и властная царевна, обитают змей, Жар-птица, кони златогривые, растут молодильные яблоки, текут источники с живой и мёртвой водой. Иногда это царство расположено под землёй, но может располагаться и на горе или под водой. Жар-птица имеет золотую окраску. Эта особенность, как и её золотая клетка связана с тем, что птица прилетает из другого, «тридесятого царства», откуда происходит всё, окрашенное в золотой цвет. Герой приходит в эту страну за похищенной красавицей, за диковинками, молодильными яблоками и живущей и целющей водой, которые дают вечную юность и здоровье. По мнению фольклористов, тридевятое царство связано с представлениями славян о потустороннем, загробном мире как стране изобилия, в которой человек желает получить то, чего ему не хватает в земной жизни. Чаще всего целью путешествия героя в тридевятое царство является добывание или возвращение себе невесты. На своём пути герой сказки практически всегда встречает препятствие в виде «тёмного, дремучего» леса, который символизирует собой границу между реальным и потусторонним миром. В лесу во многих сказках встречается избушка на курьих ножках, символизирующая вход в иной мир. «В том лесу стоит избушка на курячьих ножках, на бараньих рожках, когда надо — повёртывается». Иногда «тридевятое царство, тридесятое государство» отделено от привычного мира огненной рекой с мостом, морем или пропастью. По мнению некоторых исследователей, путешествие героя в далёкое Тридевятое царство и его последующее возвращение-воскрешение, в ходе которого он приобретает различные блага (молодильные яблоки, невесту, коня) — является своеобразной инициацией, уходящей своими корнями в древние представления о загробной жизни.

[2]Охра — красная минеральная краска

[3] «ГОСТЬ ИЗ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» // «На суше и на море», 1966 (7)

***

Как-то так ...

Спасибо за Внимание