Ист.Экскурс-5: Владимирский Кремль и Печерний город

Автор: Алекс А. АлмистовДобрый ВЕЧЕР по МСК, мои уважаемые друзья-Писатели, Читатели и Подписчики на АТ!

Сразу к делу ...

Как и обещал продолжаю выкладку отдельными Блогами на АТ моих небольших Исторических экскурсов по археообъектам и музеям города Владимир....

Итак, сегодня у нас:

Владимирский Кремль,

он же — средний или Печерний город на Соборной горе г. Владимира

Вид на древнейшую часть Владимирского детинца с воздуха (Успенский собор во Владимире, наши дни)

Владимирский Кремль, он же — средний или Печерний город на Соборной горе. Первоначально он обосновался в самом центре города. Его и сегодня можно увидеть на холме.

При этом, самые первые деревянные сооружения Печернего города были возведены киевским князем Владимиром Мономахом не позже 990 года, на месте бывшего постнеолитического поселения — городища племен раннего железного века, так называемой дьяковской культуры. Эти племена явились предками, по разным историко-лингвистическим версиям — либо древних славян-кривичей[1], либо мерянских племен. Аналогичные поселения можно было видеть на берегу реки Лыбеди, напротив Княгинина монастыря.

Чисто географически Печерний город был изначально основан на весьма удачном в стратегическом отношении месте — на стрелке, образованной бассейнами рек Клязьмы и Лыбеди. Он как бы возвышается над протекающей через весь город Клязьмой. Вдобавок, эта изначально стрелка имела высокие обрывистые берега, а овраги, пересекающие ее, помогали сооружению глубоких рвов. Причем рытье рвов было сокращено до минимума - соединялись два оврага рвом-перемычкой длиною до 200 метров и глубиною 10-15 метров. Такие рвы были выкопаны с запада у Золотых ворот, у Муромского спуска, у Ивановского вала.

При этом важно отметить, в летописные века в Древней Руси крепость с особыми городскими укреплениями — была непременным условием для того, чтобы населенный пункт считался городом.

По этой причине, Владимирский кремль — это по существу — древний детинец Владимира-на-Клязьме, некогда располагавшийся в центре холмистой гряды между двумя окольными городами: с восточной стороны — Ветчаным, или "ветхим", где располагался посад. И Новым городом — с западной.

Окружив валами Печерний город, Владимир Мономах дал толчок к его развитию, а удобное его расположение в центре Залесья позволило ему развиться в течение одного столетия в крупнейший центр княжества — город Владимир, соперничавший со столицей Руси Киевом. Оба окольных города были заложены уже Андреем Боголюбским. При нем же город Владимир обрел фигуру вытянутого клина в междуречье Клязьмы и Лыбеди, острым концом обращенного на восток, а тупым - на запад.

Периметр валов Печернего города ранее составлял почти 7 км, а их уцелевшая часть до сих пор около 2,5 км, имеет высоту 7-9 м и ширину основания- подошвы — 20-22 м. С западной и восточной сторон кремль был усилен почти прямыми в плане рвами, идущими с севера на юг — от русла реки Лыбедь к Клязьме.

Детинец домонгольской эпохи был меньше, чем детинец XVI—XVII веков, совпадающий с Печерним городом. При князе Всеволоде Большое Гнездо был вновь отстроен детинец, он был ограждён от остальной части Печернего города белокаменной стеной и содержал белокаменные Успенский и Дмитриевский соборы.

При раскопках были найдены фундаменты Святых ворот детинца. Ширина стен детинца 120-130 см. Кладка стен на известковом растворе с примесью углистых включений и кирпичной цемянки. Внешние стороны стены облицованы тесаными блоками из белого камня. Возможно, что Святые ворота детинца представляли своеобразную копию Золотых ворот, являвшихся главным въездом в Новый город. Они просуществовали в виде колокольни до XIX века, и, по-видимому, стали источником стройматериала для строительства новой колокольни Успенского собора.

В послемонгольский период Владимирский кремль расширился и стал соответствовать Печернему городу. С Новым городом его соединяли Торговые ворота, с Ветчаным — Ивановские, а с севера в него можно было въехать через Фроловские ворота.

В Средние века Владимирский кремль располагался на самой границе Печернего города. С востока к его территории примыкали ров и вал. В северной части кремль выходил на современную улицу Большую Московскую, а в западной части ограничен Николо-Кремлевской церковью с пристройками. В описи 1626 г. упоминаются четыре проездных башни: Ивановская с выездом в Ветшаный город, Торговая в Новый, или Земляной, город, Фроловская с выездом к Лыбеди и на «дорогу круг города рвом», Потайнишные ворота, выходившие к Волжским воротам на спуске к реке Клязьме. Наличие четырех выездов обеспечивало въезд в центр города как с Земляного, Ветчаного частей города, так и от Мурома и Суздаля. В XVII в. еще можно было видеть развалины домов, церквей и оборонительных сооружений Владимира.

При этом, во все времена центральную часть поселения огораживали крепостной стеной, сначала деревянной, позже стали строить каменные. В ней оборудовали бойницы и башни.

В частности, в 1158-1164 гг. при князе Андрее Боголюбском западная часть города, получившая название «Новый город», также была обнесена линией оборонительных укреплений — валов, высотой около 9 метров. А уже на них — были воздвигнуты деревянные стены обновленной крепости.

При этом, в центральной части (детинце) древнейшего Владимира находились четыре воротные башни, три из них были деревянными. Ворота, находившиеся в башнях, назывались «Волжские», «Оринины» (северные) и «Медные» (северные).

Раскопками здесь выявлены остатки проездных Орининых ворот в виде деревянного основания и настила проезда. Иринины врата стояли, очевидно, близ Медных ворот, на выходе Монастырской улицы близ Успенского Княгинина монастыря через Верхний Боровок. Оринины врата были, вероятно, небольшие, деревянные и служили для въезда в Княгинин монастырь.

Большинство исследователей древнего Владимира определяют место Медных ворот на Ерофеевском спуске ко рву, у северной оконечности, в основании Земляного к Печернего городов.

С Мономаховым городом Новый город соединялся торговым мостом через ров и Торговую башню. На юге, у самой Клязьмы, при окончании Николо-Галейского вала, - Волжские ворота. Место Волжских ворот остается неясным, но, вероятно, они могли стоять на выходе бывшего Пятницкого проезда (ныне Владимирский спуск) к валам у реки Клязьмы.

От Волжских ворот города начинался Старо-Рязанский тракт, который проходил вдоль русла рек Поль и Бужа, в обход озер – к левому берегу Оки, на Рязань...

Макет древнего Владимира. На переднем плане Новый город с Золотыми воротами. За ним кремль (Печерний город). На заднем плане Ветчаный город. XII век

Однако, из пяти внешних ворот крепости уцелели лишь одни —Золотые Ворота. Они были построены уже из белого камня князем Андреем Боголюбским в 1158-1164 гг., как главная боевая и проездная башня вновь созданной им крепости. Здание Золотых Ворот представляет собой высокую, мощную башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине. Под перемычкой крепились дубовые створы, окованные золоченой медью. Над перемычкой настилалась боевая площадка.

Восточная часть города Владимира, где во второй пол. ХII в. располагался посад, в годы княжения Андрея Боголюбского, также была защищена валами и деревянными крепостными стенами. Здесь деревянные стены крепости довольно скоро пришли в ветхость, и потому восточная часть Владимира получила название «Ветчаный город» — то есть «ветхий».

Ветшаный город строился по единому плану с усадебной застройкой и ориентацией улиц по сторонам света. На первоначальном этапе серьезных укреплений на берегу Лыбеди не было, так как река сама по себе являлась оборонительным рубежом. Через какое-то время создается Зачатьевский вал. Вал прошел прямо по застроенным улицам. Возможно, мощный слой слежавшейся щепы (до 70 см) относится к сооружению деревянной крепостной стены. Скорее всего, стену сначала срубили на земле, потом разобрали, насыпали вал и затем установили готовую стену на вершине вала.

На этой же стороне находились и другие белокаменные ворота, известные под названием Серебряных. Серебряные ворота, несмотря на многочисленные попытки их поиска, так и не обнаружены до сего времени.

Наиболее удобным для постройки проездных Серебряных ворот можно считать место, прослеживаемое по всем дорегулярным планам города Владимира - бывший Онуфриевский спуск. При его обследовании было обнаружено в срезе вала скопление белокаменного щебня с примесью известковой крошки. Дорога здесь выходит в долину реки Клязьмы. Очевидно, что тут и проходила старая дорога на Боголюбово. Суздальская дорога из Владимира шла в противоположной стороне Ветшаного города к северо-востоку и проходила мимо Зачатьевского монастыря через броды на реке Лыбеди, мимо Федоровского монастыря, через реку Рпень, далее по горе через село Красное на Суходол, Порецкое, Спасское городище и Суздаль. Таким образом, мы имеем две стратегически важные дороги, выходившие из города через Серебряные и Зачатьевские ворота.

Кроме этих двух выездов, посадская часть города — «Ветчаный город» — имела еще три выезда: Богородицкий выезд у восточной стены одноименного монастыря, Богословский - к югу от церкви Иоанна Богослова, и дорогу, идущую вдоль края Ивановского рва по нынешней улице Осьмова (ранее Ивановской). Необходимость этих выездов вполне обоснована тем, что жителям было необходимо пополнять запасы воды из рек, особенно во время пожаров. Тем более, что на посаде не имелось осадных прудов. Эти выезды прослеживаются в настоящее время наличием засыпанных оврагов.

Что же касается дополнительных валов во времена князя Андрея Боголюбского , то обычно их устройство предстает перед нами в следующем виде: по верху валов устраивались деревянные тыновые или рубленые ограды; основанием вала служили срубы – «городни». Во владимирских валах «городни» обычно забутовывались камнем или глиной. Поверх «городен» насыпались валы из глины и песка до высоты 910 метров и шириной у основания до 30 метров. «Городни» были обнаружены при благоустроительных работах на Троицком и Козловом валах в XIX в.

Клети «городен» рубились из дуба и ставились на предварительно спланированной и прожженной площадке. Сами валы насыпались по краю береговой террасы, повторяя ее конфигурацию, с отступлением от края обрыва на 10-15 метров. Края обрыва укреплялись дополнительной сеткой из бревен так называемыми «обрубами».

Обрубы ставились и на всем протяжении валов, на более опасных оползневых местах близ оврагов и крутых склонов, а также в местах, где необходимость их сооружений вызывалась стратегическими соображениями. Наиболее укрепленной частью древнего Владимира являлся средний, Печерний, он же — Мономахов, город, и основной заботой городских властей на всем протяжении истории города было укрепление, ремонт оборонительных валов только этой части крепостных сооружений.

В 1759 г. по распоряжению правительства были сломаны деревянные стены и башни, оставшиеся на валах, и таким образом эти видевшие стольких врагов укрепления стали только памятниками прошлого в истории города.

Топографические планы Владимира, которые были выполнены во второй пол. XVIII в., дают нам состояние валов в следующем виде: непрерывное кольцо валов (средней, Печерней, части города); в Новом городе (Земляном) Козлов вал от Золотых ворот и далее переходит в Галейский, заканчивается у бывшей Муромской дороги. От Золотых ворот к северу проходит Театральный вал, переходящий в Никитский, без проезда к Никитскому сезду. Возможно, здесь существовали небольшие пешеходные врата, которые затем были расширены проездными. Валы Княгинин и Боровецкий уже в XVI-XVII вв. начали исчезать, и на планах они показаны отдельными фрагментами.

Южная часть валов исчезла, очевидно, в XV-XVI вв. В современном рельефе можно с трудом проследить их наличие по невысокой гряде, идущей вдоль клязьминской береговой террасы. В нач. XVIII в. еще существовали Богословский, Зачатьевский и Лыбедский валы.

Почти весь Зачатьевский вал был снесен в 1960-х гг.

Сохранилась лишь его подошва в виде слоя красновато-бурой глины мощностью от 20 см до 125 см. Под слоем этой глины находился влажный слой щепы, в котором на протяжении 32 м была зафиксирована деревянная конструкция из уложенных в линию бревен и плах. Все бревна вторичного использования. Их максимальная длина не превышала 6 м. Вся конструкция вытянута с запада на восток по кромке высокого берега реки Лыбеди. В слое щепы была найдена керамика первой трети XIII в., а также многочисленные изделия из кожи. В основном это обувь. Найдено 70 экземпляров и крупных частей, дающих представление о модели и размере обуви. В основном это туфли и поршни для взрослых и детей. Интерес представляет и кожаная скоморошья маска личина, полностью закрывавшая лицо. Подобные маски найдены в Новгороде. Применялись они и в святочных карнавалах. Также в слое щепы найдены инструменты, которые могли использоваться при строительстве городских укреплений: пилы, сверла, чекмари для забивания кольев, веревки, детали ведер и деревянные лопаты, которыми древние плотники так же, как и современные, собирали и относили лишнюю щепу от места работы.

Под строительной щепой лежал слой серого суглинка. Керамика, встреченная в сером суглинке, датируется XII – началом XIII веков. Но здесь же был найден крупный фрагмент глиняного лепного горшка, близкого по форме керамике Дьяковской культуры. Среди индивидуальных находок в слое найдены ножи, точильные камни, кресала, цилиндрические замки, наконечник стрелы, два берестяных туеса, игрушечный деревянный меч, пряслица, бусины, фрагменты стеклянных браслетов и посуды, бронзовые украшения, каменный нательный крест, обломок каменной зернотерки и др. Все предметы датированы XII – началом XIII века. Исключение составляют фрагмент лепного горшка и обломок каменной зернотерки. Эти два артефакта относятся к дославянскому времени.

На площадке раскопа была прослежена планировка четырех улиц, расположенных перпендикулярно друг другу и ориентированных по направлению север юг и восток запад. Улицы образовывали усадьбы. Длина усадеб - 13,3 метров, ширина 10 метров.

Ну и немного сугубо летописной Истории…

Богородице-Рождественский монастырь в наше время как единственный обнесённый стеной объект в обиходе называют Владимирским Кремлём, что, справедливости ради, исторически неточно.

Именно сюда, во Владимир, в 1157 году святой князь, первый русский самодержец и собиратель земель Андрей Боголюбский перенес из Суздаля столицу Ростово-Суздальского княжества, которое стало именоваться Великим княжеством Владимирским. В 1174 году Андрей Боголюбский был зарезан своими же боярами в селе Боголюбово.

В 1192 году уже новый князь по имени Всеволод Юрьевич, у которого было прозвище Большое Гнездо, основывает в этих местах белокаменный собор. Это четырехстолпное здание, построенное с соблюдением всех традиций владимиро-суздальского зодчества, которое чрезвычайно развилось в конце XII века. До наших дней собор, к сожалению, не сохранился.

Когда в 1237 году на Русь пришли татаро-монголы, тогдашний великий князь Владимирский Юрий послал своего сына, князя Всеволода, с войском на помощь Рязани. Но Рязань пала, и Всеволод вернулся во Владимир.

Утром 8 февраля 1238 года Батый пошел на приступ укреплений Нового города, и в середине дня монголы ворвались во Владимир с трех сторон.

После гибели Юрия Владимир продолжал оставаться главным городом Руси, а князь Владимирский – старшим над русскими князьями. Но теперь право на великое Владимирское княжение нужно было подтвердить у хана Золотой Орды, получив «ярлык». Первым такой ярлык получил брат покойного Юрия князь Ярослав, окончательно перенесший свою столицу из разгромленного монголами Киева во Владимир. После смерти Ярослава ярлык получали его сыновья Андрей и Александр (прозванный Невским). Александр Невский стал последним князем, который княжил непосредственно во Владимире. После его смерти в 1263 году новые князья, получавшие ханский ярлык, венчались на великое княжение во Владимире, но оставались жить в своем княжестве, обладая и территорией великого княжества Владимирского.

Владимир все это время оставался политической столицей Руси.

С 1328 года великим князем Владимирским стал Иван Данилович Калита, князь Московский. Ему наследовали сыновья Симеон Гордый и Иван Красный, а при внуке Дмитрии Донском великое княжение окончательно закрепилось за Московскими князьями.

До 1432 года возведение на великое княжение проводилось в Успенском соборе Владимира, а затем стало совершаться в Москве (первым в Москве был возведен на великокняжеский престол Василий II, вошедший в русскую историю как Василий Темный). С 1480 года венчать на царство русских государей и избирать патриархов уже в Москве.

С переходом всех столичных функций к Москве, Владимир становится обычным провинциальным городом.

В связи с вышеизложенным , настоятельно рекомендуем провести полное ММО-сканирование данного историко-археологического объекта Древней Руси…

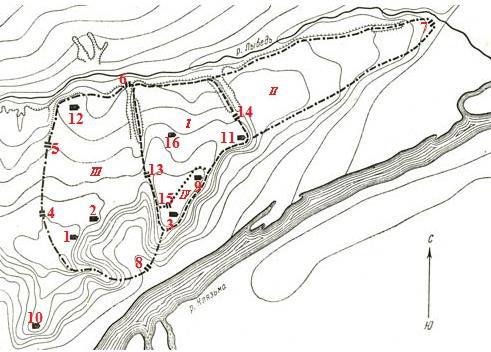

План Владимира XII-XIII вв. Цифрами на плане обозначены: I - город Мономаха (Печерний город); II - Ветчаной город; III - Новый город; IV - детинец; 1 - церковь Спаса; 2 - церковь Георгия; 3 - Успенский собор; 4 - Золотые ворота; 5 - Оринины ворота; 6 - Медные ворота; 7 - Серебряные ворота; 8 - Волжские ворота; 9 - Дмитриевский собор; 10 - Вознесенский монастырь; 11 - Рождественский монастырь; 12 - Успенский (Княгинин) монастырь; 13 - Торговые ворота; 14 - Ивановские ворота; 15 - ворота детинца; 16 - церковь Воздвижения на Торгу.

«Новый город». Вид с парка Пушкина

***

Как-то так ...

Спасибо за Внимание