Про армянский Ренессанс и отношение к книгам в Средневековье

Автор: Элиза ГвиччиолиСмотрела лекцию об истории армянской письменности и узнала интересные подробности об отношении к книгам в Средневековье. Но начну чуть издалека.

Надо отметить, что период с X по XIV век считается армянским Ренессансом. Он начался после изгнания арабов из Армении в 885 году и восстановления Армянского царства Багратидов. В этот период в университетах при монастырях началось активное переписывание книг – всего богатого литературного наследия, созданного в так называемый армянский «Золотой век» - в V веке, благодаря создателю армянского алфавита Месропу Маштоцу и его школе, причем не только армянских и христианских трудов, но и переводных, и языческих.

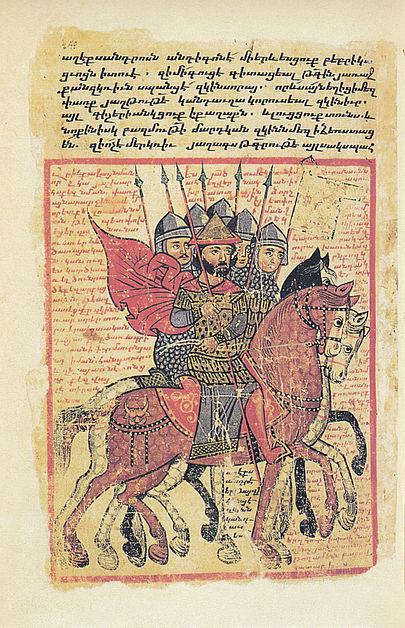

Страница армянского перевода V века «Истории Александра Великого». Рукопись XIV века

Кстати, тут следует отметить, что армянские переводы античной и средневековой литературы имеют исключительную ценность для изучения мировой науки и литературы, поскольку зачастую оригиналы этих трудов античности и раннехристианского периода утеряны, а их тексты полностью либо частично сохранились только в армянском переводе. Кроме того, будучи выполненными с наиболее древних подлинников, своей точностью они превосходят многие ранние переводы на иные языки.

Так, армянские переводы используются для восстановления оригиналов произведений на греческом и сирийском таких авторов, как Аристотель, Платон, Сократ Схоластик, Немезий, Евклид, Эзоп, Берос, Евсевий Кесарийский, Филон Александрийский, Гермес Трисмегист, Гален, Папп Александрийский, Ефрем Сирин, Аристид Афинский, Евсевий Эмесский, Ириней Лионский, Иоанн Златоуст, Тимофей Элур, Евтихий, Теон Элий, Исихий Иерусалимский, Севериан Гавальский, Макарий Иерусалимский, Зенон Стоик.

|  |

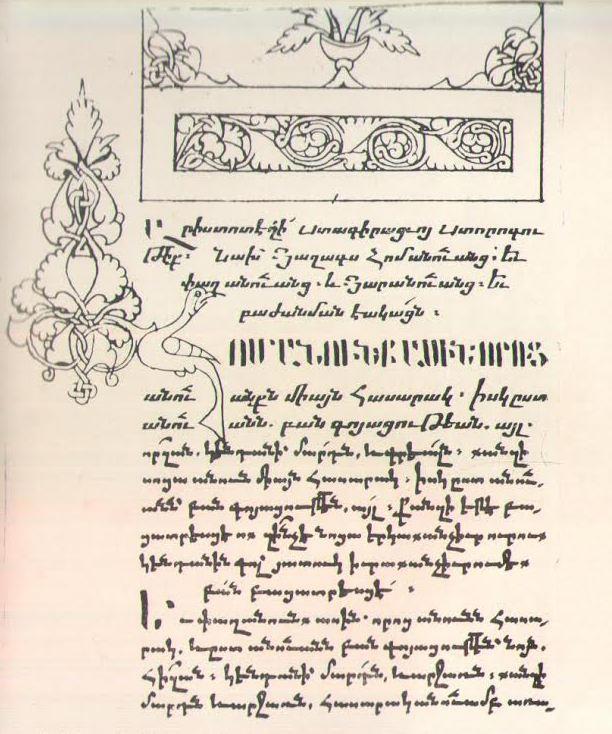

Переводы «Об истолковании» Аристотеля и «Введения к Категориям Аристотеля» Порфирия.

Датируются периодом между V—VII веками. Рукописи XVII века

И вот, собственно, об отношении к книгам. В средневековой Армении, еще до книгопечатания, книга считалась чем-то священным и чуть ли не членом семьи. Известны случаи, когда бездетные семьи заказывали книгу для того, чтобы как бы исполнить свой долг перед Господом, что вот соединил он мужчину и женщину в любви, а они потомство вернуть Господу не смогли, и вместо этого они возвращают книгу как свое духовное дитя, и об этом писалось в поминальниках (заметках, которые в конце книг оставляли переписчики, сообщая сведения о себе, о заказчике, о происходивших в тот период событиях и пр.).

Книги, если они были заказаны и если в поминальник уже было внесено имя заказчика, нельзя было продавать. Человек, продавший такую книгу, заслуживал проклятия.

А во время гонений, спасая свои жизни, семьи снимались с места почти без имущества и брали с собой именно книги.

Ну а книгопечатание несколько упростило отношение к книге, но одновременно облегчило и путь к чтению. Про армянское книгопечатание тоже напишу, но в другой раз.