Десять ошибок. Работа над ошибками

Автор: КундышДавеча, мной был опубликован пост: «Десять ошибок».

Так что, если Вы его не читали, то стоит начать с него. Последнее китайское предупреждение!

Теперь, как и обещано, я постараюсь ошибки и заблуждения найти и разобрать.

Начну с небольшой ремарки: В школе у нас была очень неплохо поставлена подача биологии, и, хотя это и было весьма давно и многое давно подзабылось, но даже при этом, вся статья вызвала у меня полнейший «испанский стыд», ибо в ней прекрасно абсолютно всё. Настолько, что ошибку можно отыскать чуть не в каждом слове. Но обо всём по порядку.

Сам текст:

Осенью можно наблюдать, как листья деревьев меняют цвет с зеленого на желтый или оранжевый, а после и вовсе опадают. Почему это происходит?

Яркий пигмент листьям придает хлорофилл — зеленый пигмент, вырабатываемый в процессе фотосинтеза (процесса, в ходе которого растения, водоросли и некоторые бактерии превращают солнечный свет, воду и углекислый газ в кислород и энергию в виде сахара). Осенью и зимой солнца очень мало, так как оно находится намного дальше от Земли, поэтому его света и тепла недостаточно для необходимых работ по образованию веществ.

С наступлением холодов деревья избавляются от листьев, так как они замерзают, создавая лишний груз для веток. Хвойные устроены немного иначе, так как у них наблюдаются узенькие иголки, которые также опадают, только в течение всего года.

На месте старых сухих иголок вырастают свежие, зеленые. Человек не может заметить этот процесс, так как не всматривается в каждую из них, однако за целый год ель может сменить до 80% своих хвоинок.

Из-за формы снег на иголках если и скапливается, но в меньшем количестве, чем на широких листьях, а это значит, что прибавляемый вес незначительный. Также хвоинкам не требуется большого количества солнечного света: так как они маленькие и короткие, процесс фотосинтеза в них проходит очень быстро. К холодам приспособлено и само дерево.

Во-первых, иголки покрыты восковым веществом, хорошо защищающим от морозов. Во-вторых, ствол выделяет густую смолу, которая защищает кору и хвоинки от непогоды.

Несмотря на то, что сейчас уже осень, в Москве листья деревьев сохраняют зеленый цвет. Специалисты объяснили это количеством тепла и солнечного света, которые наблюдались в сентябре.

Осенью можно наблюдать, как листья деревьев меняют цвет с зеленого на желтый или оранжевый, а после и вовсе опадают. Почему это происходит?

Давайте и мы, вместе с автором, попробуем найти ответ на этот вопрос.

Яркий пигмент листьям придает хлорофилл — зеленый пигмент, вырабатываемый в процессе фотосинтеза (процесса, в ходе которого растения, водоросли и некоторые бактерии превращают солнечный свет, воду и углекислый газ в кислород и энергию в виде сахара).

Справедливости ради, скажу, что при своём поиске «10 ошибок», на фоне удивительности всего остального, это предложение было мной упущено. А зря – тут много интересного! Но, посколь мной эта викторина запущена не только здесь, меня поправили.

1. Да, спору нет, именно хлорофилл придаёт листу зеленый цвет, однако он не вырабатывается в процессе фотосинтеза, а обеспечивает его. Однако, сам хлорофилл тоже образуется под действием солнечного света (картофель зеленеет на свету потому, что бесцветные лейкопласты трансформируются в хлоропласты).

Кстати, что интересно, для хлорофилла максимумы поглощения расположены в сине-фиолетовой (430 нм у хлорофилла а и 450 нм у хлорофилла b) и красной (660 нм у хлорофилла а и 650 нм у хлорофилла b) областях спектра, А зелёным лист является потому, что оставшуюся область спектра - зелёную, он отражает.

Ну и к синтаксису можно прикопаться, ибо на месте первого «пигмент» прямо просится слово «цвет».

Осенью и зимой солнца очень мало, так как оно находится намного дальше от Земли, поэтому его света и тепла недостаточно для необходимых работ по образованию веществ.

2. Мне сразу хочется спросить: А как же Австралия? Ведь именно зимой там лето!

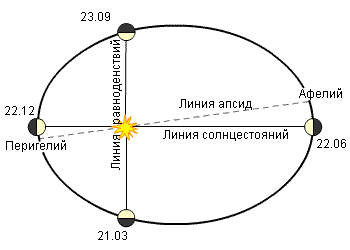

На самом деле, всё наоборот – зимой, из-за эллиптической формы орбиты, Земля находится ближе к Солнцу едва не на 5 млн км; а похолодание обеспечивается наличием наклона земной оси и, как следствие, меньшей плотности тепла (солнечной радиации) на единицу площади поверхности.

С наступлением холодов деревья избавляются от листьев, так как они замерзают, создавая лишний груз для веток.

3. Если бы было сказано, что на них намерзает лёд – можно было бы согласиться, но вот от непосредственно замерзания воды масса оной не изменяется.

Хвойные устроены немного иначе, так как у них наблюдаются узенькие иголки, которые также опадают, только в течение всего года.

На месте старых сухих иголок вырастают свежие, зеленые. Человек не может заметить этот процесс, так как не всматривается в каждую из них, однако за целый год ель может сменить до 80% своих хвоинок.

4 и 5. «…в течении всего года…» и так и не так.

4. Ни иголки, ни листья на месте старых не вырастают. Иголки (хвоинки) вырастают из почек, всегда, а на месте старой иголки, остаётся только "листовой рубец" – шрам. Новая почка – это новая ветка, а значит, новые иголки вырастают на новых ветках. Даже у лиственных; даже у лиственниц. И да, иголка (хвоинка) – это лист.

5. За год ель не может сменить 80% иголок, т.к. процесс развития листьев (иголка тоже лист, даже если это иголка барбариса) идет, в основном, весной, это раз. И два – еловые иголки "живут" до 7-8 лет, что можно посмотреть на ели любого возраста. Сосновые – до трех лет. Но - да, иголки могут опадать круглый год

На этой фотографии видны ветки возрастом от одного (на концах) до четырёх (слева) лет; в случае же, если бы опадало 80% иголок в год, то они были бы лишь на концевых, самых молодых, веточках.

На этой фотографии видны ветки возрастом от одного (на концах) до четырёх (слева) лет; в случае же, если бы опадало 80% иголок в год, то они были бы лишь на концевых, самых молодых, веточках.

Из-за формы снег на иголках если и скапливается, но в меньшем количестве, чем на широких листьях, а это значит, что прибавляемый вес незначительный.

6. Ну… Если даже навесы от дождя строят чаще с использованием лапника, чем берёзовых ветвей, то у меня сие утверждение вызывает некоторые сомнения. Когда же речь заходит о снеге, то стоит считать совокупное пересечение площадей… снежинок и плотности хвоинок? Но это вопрос из области, скорее, физики, а я прикинусь гуманитарием.

Также хвоинкам не требуется большого количества солнечного света: так как они маленькие и короткие, процесс фотосинтеза в них проходит очень быстро.

7. Мне хотелось кричать: «Оскара! Оскара этому гению мысли!» Ведь так соединить размер листа и скорость фотосинтеза, это надо уметь. Если же разбираться, то скорость зависит от огромного множества причин – это и «эволюционная прогрессивность» растения, в которой условные «ёлки» уступают условной «липе» и еще больше условному «газону» (злаки, астры, капусты…); это и условия поступления света/тепла/воды/воздуха в отношении которых шла адаптация, в историческом аспекте, растений; это и фитоценотические особенности растений и т.д.

Приведу цитату: «Фотосинтез лиственных пород при всех интенсивностях света идет интенсивнее, чем у хвойных. Так береза усваивает 3,8 мгСО2 /г. сырой массы, бук – 3,7, дуб - 2,5, а сосна – 0,9 и ель – 0,8. Общая закономерность здесь такова, что хвойные («вечнозеленые») породы ассимилирую слабее, чем лиственные.» (Потапенко Т.О. Интенсивность фотосинтеза у растений разных широт Европейской территории России).

Резюмируя: На коротких дистанциях, елка проигрывает в сухую, на долгом забеге всё становится не столь очевидно, но автор топит за «скорость в моменте», так что – в ошибки.

Во-первых, иголки покрыты восковым веществом, хорошо защищающим от морозов.

8. Я так и вижу там сэндвич-панель и обогреватель внутри. То есть, "восковое вещество" там конечно есть, но... (кстати, у лиственных пород восковое покрытие листа тоже имеется).

То есть, как бы восковое вещество от холодов тоже защищает, но, во первых, не напрямую, а во-вторых, когда речь о морозах, в хвое работают совсем другие механизмы.

Во-вторых, ствол выделяет густую смолу, которая защищает кору и хвоинки от непогоды.

9. Видно, что списывали, но что списывали не поняли. Начнем с того, что ствол смолу не выделяет, смола внутри него находится в "смоляных ходах", и уж тем более, смола не защищает кору, которая, каг бэ, уже является мертвым покровом. Вообще, вопрос значения смол для дерева штука достаточно открытая. С одной стороны, про них пишут, что они обладают ранозаживляющим свойством, однако это подтверждается не для всех. С другой стороны, хвойные растения (сосна, ель...) отличаются низкой скоростью тока воды (что собственно и является одним из механизмов защиты от морозов), которая могла бы выносить из клеток "шлаки и токсины", и оттого дерево вынуждено хранить отходы жизнедеятельности где-то поблизости, например, в виде смол.

10. Ну и на закуску:

Все дело в форме иголок.

Нет. Форма – это, скорее, следствие, а не причина. У, например, багульника листья тоже узкие и это тоже следствие, хоть и приспособления не к холодам. В то же время, у лиственницы иголки опадают. А у брусники вполне себе лист, но зимой он при ней.

Причина кроется в физиологии.

Цветущий багульник и карликовая берёза.

Причина мелких кожистых листьев в т.н. физиологической сухости, т.к. оба вида растут на болоте. Такой вот парадокс.

Брусника в окружении черники, листья с которой на зиму опадают.

Осенью можно наблюдать, как листья деревьев меняют цвет с зеленого на желтый или оранжевый, а после и вовсе опадают. Почему это происходит?

А всё-таки? Правильную причину уже указала Настя. Действительно, при очередном скачке эволюции растений (том самом, что по одной из обоснованных гипотез погубил динозавров), «дерево решило» пожертвовать вечнозеленостью в пользу конкурентной способности в самый ответственный, пиковый отрезок сезона – лето. Так широкая пластинка листа стала превалирующей для цветковых, а вместе с тем скорость движения воды в растении стала значительно выше, поскольку лист стал испарять её больше. Самой воды в листе тоже стало больше, а смол и других механизмов экономии воды – меньше. В связи с этим, перед растениями встала другая проблема – замерзание и разрыв ствола при отрицательных температурах, которую они решили, выкинув на холодный период один из водяных насосов – лист. Вот причина листопада.

Автор, никогда не знал (забыл/не хотел/и так сойдёт/пипл схавает), что помимо хлорофилла в усвоении квантов света участвуют еще некоторые вещества – каротиноиды, которые имеют (отражают) тот самый желтый/оранжевый цвет. При снижении солнечного потока и наступлении холодов, хлорофилл начинает разрушаться, а каротиноиды, ранее не видимые за зеленым пигментом, сохраняются, обеспечивая желтый/красный/оранжевый окрас осенних листьев.

А форма?

А форма, это один из способов сократить испарение влаги из листа.