Криминальная Самара. "Горчишники". Из интересного ЖЖ.

Автор: Сергей Сезин Источник.

Источник.

https://ivanetsoleg.livejournal.com/?skip=20&category=история

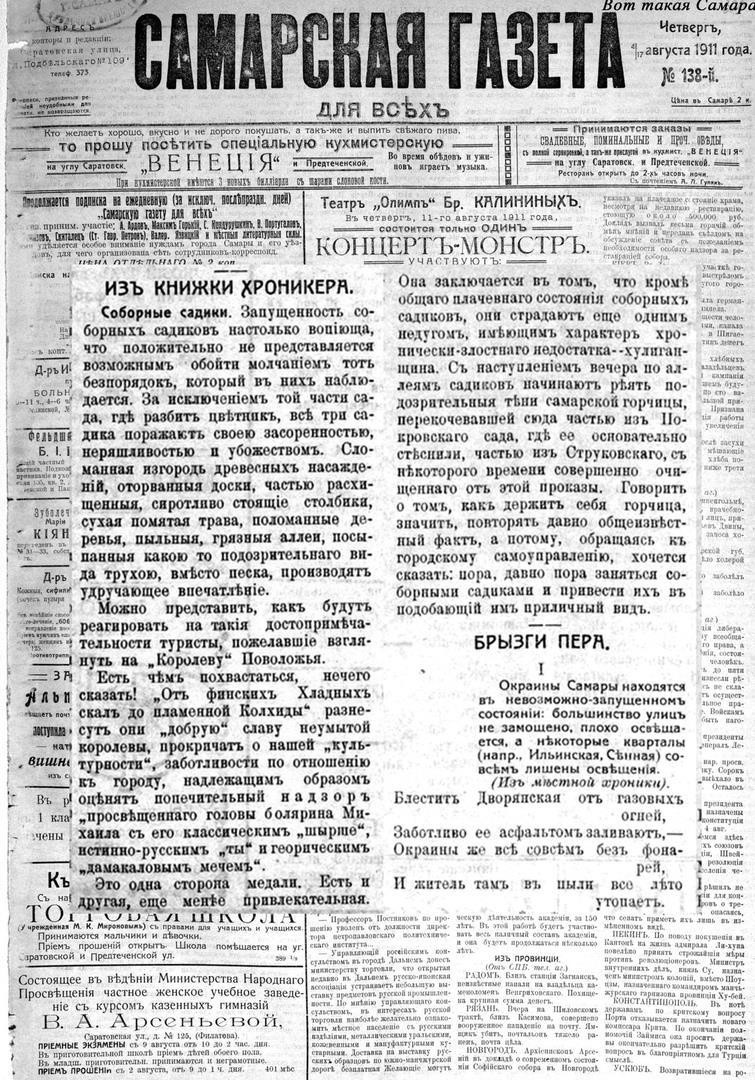

"Тема самарских "горчичников" (некоторые авторы употребляют термин "горчишник") наиболее громко была затронута у "красного графа". Если ознакомиться с описанием Самары первой четверти ХХ века у Алексея Николаевича Толстого в первом томе романа-эпопеи «Хождения по мукам», то интригуют следующие строки:

- «У нас все по-старому. Очень жарко. Кроме того, Семена Семеновича Говядина вчера в городском саду избили горчишники, но за что – он скрывает. Вот и все новости».

— Так вот, — «богоискательство» прежде всего начинает с разрушения, и этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни Россия сейчас и переживает… Попробуй выйти вечером на главную улицу — только и слышно — орут: «Караууул!». По улице шатаются горчишники, озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята — без всяких признаков морали — «богоискатели». Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озоровать во всем государстве Российском. А в целом народ переживает первый фазис «богоискательства» — разрушение основ.

Между длинных дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках; вдалеке человек тридцать с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, с окровавленной щекой, и, придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно.

– Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха, – наставительно заметил Семен Семенович, – а вот мы с вами, умные и интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой.

И он перешагнул через огромные босые ноги грудастого и губастого парня, лежавшего навзничь; другой сидел на бревне и жевал французскую булку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед:

– Филипп, вот бы нам такую.

И другой ответил с набитым ртом:

– Чиста очень. Возни много.

Так кто же такие "горчичники"? Почему то многие самарские краеведы и историки считают, что "горчичники"- явление Революции 1917 года и последующих лет разрухи и голода, которое было в итоге искоренено в середине 30-х... На самом же деле история "горчичников" намного древнее, а факт их искоренения достаточно спорен ( достаточно упомянуть, что ареал обитания "горчичников" в Самаре- Запанской и "старый город"- впоследствии по прежнему являлся ареалом обитания молодежных банд, но просто уже с другими названиями- "черная кошка", "фураги" и т.д.)

Вот что пишет самарский журналист Артемов в статье "Фураги — домотканая субкультура рабочих окраин":

"В конце XIX — начале XX веков уже непосредственно самарцам давали «жару» горчичники. Выходцев, преимущественно из поселков располагавшихся по берегам Самарки , можно было встретить и в самом центре города — на Панской, на Дворянской и в Струкачах. Хотя лучше было бы их не встречать.

В 1930-х годах власть хорошенько взялась за молодежные банды. Самарские горчичники потеряли былую силу, перекочевав в места не столь отдаленные, а также в городские легенды и фольклор".

А вот цитата из заметки о Самаре "Института музыкальных инициатив. Журнал":

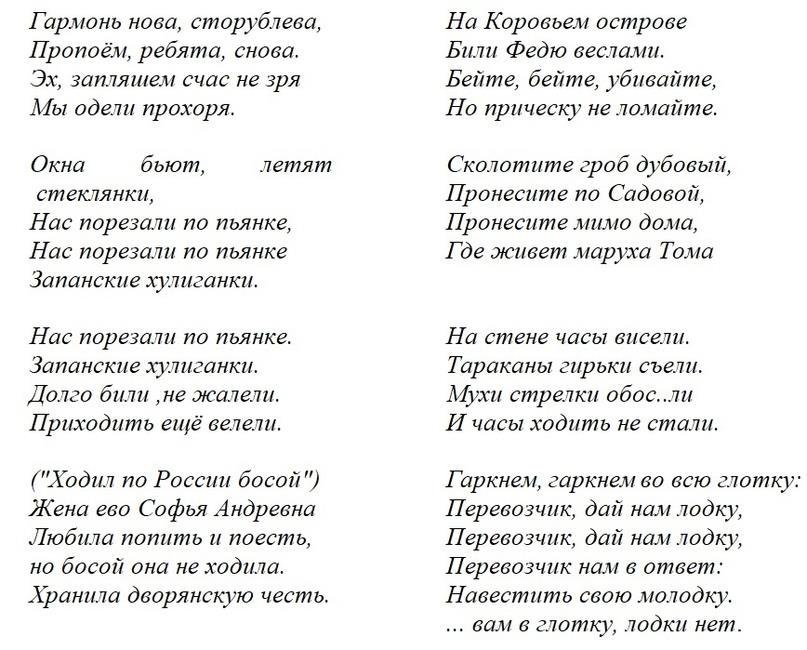

"На улицах в это время звучала совсем другая музыка. В Самаре сложилась уникальная субкультура «горчичников» — так называла себя полукриминальная молодежь, которая использовала в битвах пакеты с молотым красным перцем. Эти ребята на свой манер исполняли на гармони популярные в те годы песни:

Я с детства был «горчишник»,

Носил я брюки клеш,

Соломенную шляпу,

В кармане — финский нож… ".

А это уже "Комсомольская правда" от 04.10.21:

"Крестьяне из Рождествено продавали в Самаре свою сельхозпродукцию – переправиться через Волгу было дешевле, чем везти молоко и яйца в Симбирск. Горожане переправлялись на тот берег ради прогулок. Но особенно любили Заволгу самарские бандиты – «горчичники».

- Правый берег был территорией другой губернии, самарские полицейские не имели права там действовать, поэтому совершив, например, ограбление, преступники благополучно переправлялись за Волгу и отсиживались там, - рассказал историк и краевед Игорь Махтев. – Ходили даже слухи, что, дескать, самарские полицейские вместе с бандитами пили на правом берегу водку, но официального подтверждения эта информация не получила.

Вот что говорится в записках известного самарского художника, мецената и коммерсанта Константина Головкина, который в начале ХХ столетия не раз имел с «горчицей» неприятные встречи: «Одевались они в черный костюм, короткий пиджак, брюки или штаны. Лакированные, блестящие на солнце, голенища сапог, иногда жилет, вышитая или ярко цветная на выпуск рубаха, подпоясанная шнуровым поясом непременно с кистями, видными из-под пиджака. На голове картуз, изменявшийся благодаря моде: то с широким блинообразным верхом, то совершенно почти прямой. Картуз одет небрежно, лихо, далеко назад. Он не захватывает густой, спускающийся низко на лоб, клок волос — чёлку. За голенищем сапога или нож, или гирька на проволоке. Лицо красноватое, заветренное, грубое, совершенно не интеллигентное, кажется зверообразным, с резко выступающими жевательными мышцами, способными во время драки откусить нос или палец у своего противника. Походка, качающаяся с боку на бок, как бы у выпившего, задевающая прохожих».

А вот что пишет историк и краевед Алексушин Г.В. : "Ходили горчичники стайками, вели себя нагло, даже вызывающе, задевали прохожих, демонстрировали силу. «Горчица» облюбовала самарские подворотни, причем за каждой стайкой числились свои дворы и проходы между ними. Нарушение территории каралось строго, драки были беспощадными. В силу этого горчичники были по названиям разными: запанскими, дубровными, сокольничьими.

В каждой группке был вожак, атаман, и между атаманами разных стаек нередко устраивались рукопашные «турниры». Гонор горчичников назывался «держать шишку»: один атаман хлестко бил другого пятерней по лицу (так, чтобы надолго остался след), бросая таким образом вызов.

Доставалось и жителям Самары. Газеты пестрели заголовками: «Драка на Панской. Снова горчичники», «Избит городовой», «Кольями забили купца, раздели». 25 июля 1905 г. в трактире Кожевникова «…проiзошла драка между горчишниками, которыя «тянулись на палке». Началась стрельба. Затемъ они выскочили на улицу. На нихъ набросилась толпа рабочихъ и избила хулигановъ. Трактиру нанесенъ ущербъ». Кстати, именно так, своими силами чаще всего и справлялись со вздорными «гостями».

Среди «забавных» рассказов в ней есть и такой: на Казанской улице лежало огромное бревно, каждое утро отодвигаемое на обочину, и каждую ночь возвращавшееся горчичниками на проезжую часть для сбора дани с проезжавших. Городской голова выделил деньги, и бревно распилили. В «Самарской газете» писали: «… горчишники рыболовными крючками рвали одежду на прогуливавшихся горожанках в Струковском саду».

Ряд горчичников запомнили в Самаре персонально: Кузя, отбиравший водку в Александровском саду; обладавший огромной физической силой Мамоша.

Алексей Николаевич Толстой вспоминал: «…на главной улице похаживали со свинчатками слободские «горчишники», пошаливали за речкой Самаркой. Оборванцы на пристанях стали дерзкими, пели такие страшные песни, что мирный обыватель едва уносил ноги».

Иногда шайка горчичников крала в селе Рождествено барана, увозила на остров или отмель и устраивала ночное пиршество. В подобных пикниках, бывало, принимали участие чины самарской полиции – правая сторона Волги входила в Сызранский уезд Симбирской губернии, выходя за сферу контроля самарских правоохранителей".

4 октября 1935 года Куйбышевским краевым судом под председательством члена крайсуда Игошева был вынесен приговор по делу молодёжных преступных группировок (шаек «горчишников»), возглавляемых 19-летним Георгием Сашиным по кличке Сынок, 18-летним Александром Катковым по кличке Колчак, 19-летним Виктором Мрыкиным по кличке Фрунзе, а также некоторых участников этих группировок (всего 15 человек). «Горчишники» соперничали между собой в том, какая шайка должна быть главной на Куйбышевской улице. Из-за этого они регулярно устраивали между собой вооружённые разборки, при которых участники группировок получали ножевые ранения и побои. Были отмечены и случаи убийства участников противоборствующих кланов. В первой половине 1935 года сформировалась также и женская банда, которую возглавила 16-летняя Нина Птицына (клички Солнышко и Дрын). В связи с активизацией хулиганских шаек в начале лета 1935 года работники уголовного розыска предприняли активные меры по выявлению и аресту лидеров городских криминальных группировок. Результатом этой работы и стал судебный процесс октября 1935 года.

До сих пор в памяти самарских старожилов хранятся воспоминания об этих наглых и задиристых парнях, которых с давних времён именовали «горчишниками». Считается, что это слово возникло по причине выращивания в старой Самаре огромного количества красного перца, который тогда называли «горчицей». Толченая волжская «горчица» пользовалась большим спросом и в провинции, и в обеих российских столицах.

Но самарские торговцы часто жульничали, подмешивая в свой едкий товар тертые отруби, шелуху и даже пыль. Поэтому горчишниками вскоре стали называть любых самарских мелких преступников - воришек, хулиганов, бузотеров и так далее, тем более что люмпен-пролетариев (представителей городских «низов») у нас хватало во все времена.

Горчишники гордились своим прозвищем, которое к началу ХХ века стало местной колоритной достопримечательностью, своеобразным «фирменным знаком» самарского криминала. Поддерживая давние традиции, они обычно носили за пазухой небольшой пакетик с перцем, толчёным по собственному рецепту. И когда у хулиганов случалась неожиданная схватка с превосходящими силами противника, или, того хуже – с полицией, кто-нибудь из горчишников в критический момент кричал: «Атас!», после чего высыпал в лицо неприятелю тот самый едкий порошок. И пока нападавшие протирали глаза, горчишники «делали ноги», мгновенно растворяясь где-нибудь в проходных дворах.

Ходили горчишники «кодлами», подчиняясь законам своего бандитского братства. Они были нахальны, нетерпимы к любому несогласию с ними, и всюду стремились показать, что они и есть истинные хозяева своего участка Самары. Каждая местная банда имела своего главаря, которым обычно становился самый наглый, отчаянный и бесстрашный из горчишников, способный подавить окружающих своим авторитетом. Вплоть до конца 30-х годов ХХ века в выходные или праздничные дни такие группы молодежи, подбадривая себя пивом и дешевым вином, под звуки гармошки шли бродить по городу в поисках приключений. Старожилы до сих пор помнят любимую песню местных хулиганов: «Я в детстве был горчишник, носил я брюки клёш, картуз с широким верхом, в кармане финский нож».

Члены групп всегда были чем-нибудь вооружены: револьверами, шашками, финскими ножами, кинжалами, а то и просто гирьками на верёвочке, «фомками» или железными прутьями. При этом их уличные стычки с конкурентами или с простыми обывателями не преследовали какой-то корыстной выгоды, а проводились, как сейчас бы сказали, исключительно ради «понтов», то есть для утверждения своей моральной власти на тех или иных улицах.

По своему происхождению эти хулиганы чаще всего были деревенскими ребятами, попавшими в Самару разными путями. В дореволюционное время их отцы чаще всего приходили в город на заработки, а затем так тут и оставались. Но в 20-х – 30-х годах прошлого столетия у самарской «горчицы» появилось свое, особое лицо. Основу ряда местных банд в это время составили подросшие пацаны, у которых родители умерли в глухих заволжских селах в период страшного поволжского голода 1921-1922 годов. Немногих оставшихся в живых деревенских детей в ту зиму свезли в самарские детдома, где на долгие годы они получили еду и приют. Через полтора десятка лет эти совсем ещё недавние мальчишки, объединенные крепким детдомовским братством, составили серьезную конкуренцию «горчичным» группам городского происхождения. Именно поэтому в середине 30-х годов противостояние молодежных банд в Самаре достигло своего критического накала, что доставляло серьезную головную боль городской милиции.

В середине 30-х годов территорию Самары контролировали три основные молодежные группировки. Самой сильной из них в это время считалась «дубровская», костяк которых составляли парни городского происхождения, и они держали под собой любимое место отдыха горожан – Струковский сад, сквер близ драмтеатра, район Жигулевского пивзавода и прилегающие к этим местам берега Волги. Главарем «дубровских» был 19-летний Георгий Сашин по кличке Сынок.

С этой группой соседствовала её извечная соперница – банда «низовских», которая «держала» территорию современного Самарского района, между улицей Льва Толстого и рекой Самарой. В 30-х годах в число «низовских» входили в основном бывшие детдомовцы, в 1921-1922 годах вывезенные в Самару из южной части губернии. Сначала это был Евгений Прокофьев по кличке Джон, уроженец Ставрополя, родители которого умерли во время голода 1921-1922 годов. Но потом Джон уехал в Москву, и там остался, а после него «низовских» возглавил выходец из Большеглушицкого района 18-летний Дмитрий Дружинин по прозвищу Колчак.

Но самой старой и хорошо сложившейся организованной криминальной группировкой в Самаре всегда традиционно считались «запанские», владения которых распространялись на поселки, протянувшиеся вдоль берега реки Самары, сразу за железнодорожным вокзалом – Кряж, Кавказ, Новый Оренбург и собственно сам Запанской (с июля 1934 года – поселок Шмидта). Однако еще раньше авторитетность этих хулиганов заметно упала, поскольку из центра Самары их все больше вытесняли молодые группы, в стычках с которыми «запанские» все чаще терпели поражение.

В 1933 году в лидеры этой группы вышел 26-летний Александр Калачев, он же Саша Медик, получивший такую кличку после нескольких месяцев работы санитаром в больнице Пирогова. При нём «запанские» попытались вернуть свое влияние хотя бы в районе Троицкого и Вознесенского рынков, где для воров всегда было раздолье. Однако в противостоянии с бригадой Медика «низовские» и «дубровские» решили объединиться, и в итоге их стычки закончились тем, что «запанские» снова вынуждены были отступать и даже спасаться позорным бегством.

Тогда Медик выбрал другую тактику: его бойцы стали подкарауливать конкурентов, когда те в одиночку шли по улице, неожиданно на них нападали, избивали и резали ножами в целях устрашения. Это продолжалось до тех пор, пока двое парней из «дубровских» после уличного нападения не скончались в больнице от ножевых ранений. Лишь после этого уголовный розыск предпринял решительные меры по разгрому обнаглевших «запанских». Несколько активных бойцов из этой группы в 1934 году были задержаны и впоследствии осуждены, в том числе и Саша Медик, которого приговорили к 10 годам лагерей.

Его место пустовало недолго: главарем «запанских» тут же провозгласил себя 25-летний Алексей Жуков по прозвищу Жучка. В течение зимы наступившего 1935 года он набрал в свою команду новых бойцов. При этом оставшиеся на свободе «запанские» считали, что их прошлогодний разгром стал возможен только из-за того, что городские парни специально сдали Сашу Медика милиции, и потому весной 1935 года «запанские» в своем стремлении отомстить «низовским» и «дубровским» снова стали отлавливать конкурентов по улицам, избивать их и резать. И опять одна из таких вылазок закончилась тем, что в ночь на 24 мая Жуков со своими бойцами встретил на углу улиц Куйбышева и Ленинградской 16-летнего Ивана Андреева по кличке Рыжий, одного из лидеров «низовских». После нескольких слов Жуков сразу же ударил парня ножом в живот, и затем «запанские» скрылись, бросив тяжелораненого в подворотне. Правда, Андреев смог дойти до дежурной аптеки на углу улиц Ленинградской, где ему сделали перевязку и вызвали «скорую». Однако на другой день Рыжий скончался в больнице Пирогова.

Последующая неделя конца мая и начало июня 1935 года в Куйбышеве ознаменовались настоящей бандитской войной, когда не только по ночам, но и среди бела дня в самых оживленных местах проливалась кровь. Бригады «низовских» численностью по 25-30 человек под предводительством самого Дружинина-Колчака несколько раз ходили в поселок Запанской, чтобы найти и убить Жукова. Однако обнаружить главаря местной банды им так ни разу и не удалось, поскольку местные каждый раз предупреждали Жучку о приближении противника. Тогда «низовские», разозленные неудачей, начали резать в Запанском подряд всех мужчин, попадавшихся им на пути. Правда, насмерть при этом они никого не убили, но тем не менее в конце мая 1935 года после таких прогулок бойцов Колчака в больницу с ранениями различной степени тяжести попали 17 человек.

Что же касается Жукова, то он, всерьез опасаясь за свою жизнь, срочно уехал из Куйбышева к родственникам в Ташкент. Узнав об этом, Колчак и Сынок на паях отправили в тот же город двоих бойцов из своих бригад, чтобы они отыскали в Ташкенте Жучку и его покарали. Однако через полгода самарские горчишники вынуждены были вернуться обратно ни с чем, поскольку следы их обидчика затерялись где-то на просторах Средней Азии.

Пока преступные группировки разбирались между собой и проливали кровь мирных горожан, в последних числах мая в крайком ВКП (б) были вызваны первые руководители Куйбышевского краевого управления рабоче-крестьянской милиции, или КРУМа, как это ведомство между себя называли местные обыватели. Здесь правоохранителям задали нелицеприятный вопрос: когда, наконец, в Куйбышеве прекратится бандитская война? В те времена на подобные вопросы было принято отвечать точно и кратко. И уже в первые дни июня 1935 года милицейские подразделения приступили к зачистке города от распоясавшихся «горчишных» банд.

Первыми за решеткой оказались самые наглые из «дубровских» - Виктор Мрыкин по кличке Фрунзе и его друзья Александр Катков по кличке Каток и Виктор Богатов по кличке Богат. В пивной около Жигулевского пивзавода они требовали от всех посетителей, чтобы те угощали их за свой счет, и при этом кричали здравицы «За дуброву». Тех, кто отказывался это делать, бойцы били по лицу, а у Кастохина и Лаутера, рабочих завода имени Масленникова, зашедших в пивную после работы, Катков порезал руки. Бесплатное угощение продолжалось до тех пор, пока хулиганов не вывел отсюда наряд милиции, отобрав у них при этом финские ножи.

А главарь «дубровских» Сашин-Сынок был задержан только через неделю после этих событий в ходе отдельной операции на улице Куйбышева. Начальник городского уголовного розыска Проходцев пошел на хитрость, подослав к Сашину члена его банды и одновременно своего агента Калинина с заданием: выманить главаря из «хазы» на улицу. Агент долго не думал и заявил, что Сынок отбил у него подругу – Тоську Чепурину, за что он его порежет. Не стерпевший такой наглости Сашин погнался за убегавшим агентом с ножом в руке, выскочил на улицу – и прямиком попал в руки сотрудников уголовного розыска.

Что же касается лидера «низовских» Дружинина-Колчака, то его милиции тоже удалось взять. В это время в его бригаду влилась 16-летняя Нина Птицына, девушка из приличной семьи. Её отец, красноармеец, погиб в борьбе с бандой Серова в 1922 году, а её мама работала фельдшерицей в поликлинике. В конце 1934 года Нина неожиданно для всех увлеклась упоминавшимся выше Евгением Прокофьевым по кличке Джон, из-за которого она вскоре бросила школу и даже ушла из дома. А в школе, между прочим, Птицына была комсомольской активисткой, делала доклады по эстетике и философии, училась только на «отлично», а восьмой класс и вовсе окончила с похвальной грамотой.

Эта «правильная» жизнь отличницы окончилась внезапно – так же внезапно, как на Нину обрушилась первая в её жизнь любовь. Однако эта сказка для неё продолжалась чуть больше недели. Упомянутый Джон, соблазнив юную девицу, жил с ней некоторое время, обещав вскоре забрать с собой в Москву, однако своё обещание, конечно же, не выполнил. После неожиданного исчезновения Джона горевала Нина недолго, а затем с головой окунулась в хулиганскую повседневность. С начала 1935 года она, что называется, наплевала на своё школьное прошлое - и пошла по рукам, взяв себе кличку Солнышко. Несмотря на новый образ жизни, Нина, как вполне образованная и начитанная девушка, регулярно вела дневник, в который она заносила свои размышления о блатной среде, о её подводных камнях, о её плохих и хороших сторонах. Из её дневниковых откровений, в частности, стало известно, что уже к весне Птицына могла свободно объясняться на воровской фене, материлась так, что от её слов краснели даже закоренелые уголовники, научилась стаканами пить водку и курить, и дралась на кулаках не хуже пацанов. А ещё эта милая девушка вела в дневнике подробный список своих любовников с оценками их, мягко говоря, интимных качеств. К моменту её ареста и приобщения её записей к уголовному делу число имён в них уже перевалило за десяток.

Несмотря на такой «послужной список», на молоденькую хулиганку сразу и бесповоротно «запал» двоюродный брат главаря «низовских» - Николай Дружинин по кличке Блюмкин, который своим присутствием остановил её падение по наклонной плоскости. Новый поклонник не только сразу же «отшил» от Нины самых настойчивых ухажёров, но и снял ей комнату в соседнем дворе. После этого к прежнему прозвищу Николая братва сразу же добавила ещё одну кличку - «Муж». Сразу же пошёл слух, что Муж прирежет каждого, кто хотя бы пальцем притронется к его подруге.

С того времени Солнышко стала хранительницей весьма внушительного арсенала «низовских». В тайнике, расположенном в соседнем сарае, она прятала несколько стволов, обрез винтовки Мосина, множество ножей, заточенных железных прутьев и даже казацкие шашки и гранаты. Теперь перед каждой вылазкой против «запанских» Колчак лично вооружал своих бандитов в зависимости от их ранга: кому револьвер, а кому простую палку.

Однако Нине быстро наскучило просто сидеть дома и ждать своего возлюбленного. Из числа подружек отдельных «низовских» бойцов она уже через неделю сколотила собственную женскую банду, в которой из-за своего роста она сама себе дала кличку Дрын. Одетые под простых девушек с окраин, юные искательницы приключений выходили на улицу Куйбышева, которые в народе тогда называли Бродвеем, или просто Бродом. Здесь они втроем или вчетвером неожиданно нападали на проходящих женщин. Пока Дрын дралась с потерпевшей, вцепившись ей в волосы, ее подружки выхватывали у жертвы сумочку, а если была возможность, то и срывали с неё украшения. Каждый такой «поход на Брод» Нина затем подробно описывала в своем дневнике.

Чтобы заманить Колчака в ловушку, оперативники во время очередной облавы задержали одну из активисток банды Дрына – 16-летнюю Веру Лайкину по прозвища Лайка. На допросе ей популярно объяснили, что от неё ничего особенного не требуется, а нужно сделать только одно: рассказать все подробности о жизни, деятельности и составе шайки «низовских». За это Вере пообещали, что за все «художества», совершенные ею на улице Куйбышева в составе шайки Птицыной, она получит приговор по минимуму. И эта несложная операция принесла быстрый результат: уже через день Колчак-Дружинин угодил в милицейскую засаду. После этого на состоявшемся вскоре судебном заседании Лайкиной было вменено в вину вовсе не её участие в грабежах, а одни только хулиганские действия, за что суд приговорил девицу «всего лишь» к двум годам лишения свободы. А Нина Птицына, узнавшая об измене Лайкиной уже в камере предварительного заключения, сумела здесь написать записку, чтобы затем передать её на волю Николаю Дружинину. В этом послании Нина слёзно просила своего возлюбленного «зарезать Лайку», и тем самым отомстить ей за её предательство. Однако до адресата её послание так и не дошло – оно было перехвачено тюремной охраной.

При дальнейшем расследовании уголовного дела о куйбышевских криминальных группировках прокуратура в качестве обвиняемых привлекла в общей сложности 16 человек: Сашина, Дружинина, Мрыкина, Богатова, Каткова и еще несколько самых близких к ним бойцов. На следствии почти все они отказались признать себя виновными, и вынуждены были дожидаться суда в камере изолятора. В возбуждении уголовного дела в отношении Таисии Кидяровой прокуратурой было отказано по причине недостатка против неё улик.

Под подпиской о невыезде в это время находилась только 16-летняя Людмила Ёлкина, ещё одна участница «женских» грабежей на Куйбышевской улице. Этим обстоятельством она затем воспользовалась в полной мере. Послушно явившись по повестке на первое заседание суда, Ёлкина уже вечером того же дня, вернувшись домой, спешно собрала вещички и скрылась из поля зрения правоохранителей, в связи с чем суд был вынужден дело в отношении неё выделить в отдельное производство. Как потом выяснилось, 16-летняя хулиганка решила спрятаться от правосудия у родственников в Ташкенте. Однако рано или поздно девушку вновь потянуло в родные края. В декабре 1936 года Ёлкина вернулась в Куйбышев, где почти сразу же была арестована сотрудниками уголовного розыска. Суд по её делу состоялся в марте 1937 года, который по статье 59-3 УК РСФСР (бандитизм) приговорил Людмилу Ёлкину к 5 годам лишения свободы.

Что касается судебного процесса в отношении остальных участников хулиганских шаек, проходившего в зале Куйбышевского краевого суда гораздо раньше, в октябре 1935 года, то здесь в ходе заседаний больше всех отличилась Нина Птицына, которая больше, чем даже саму себя, выгораживала своего возлюбленного Николая Дружинина. В частности, о той самой записке, в которой она требовала убить предательницу Веру Лайкину, Птицына на суде заявила, что эта записка адресована вовсе не Дружинину, а совсем другому Николаю, фамилию которого сообщить суду она оказалась. А когда прокурор стал настаивать на её показаниях, Птицына заявила: «Я сказала всё, и больше ничего не хочу говорить. От кого я получала ножи и револьверы, тоже не скажу. Всё равно вы судите меня неправильно, поэтому нечего меня и спрашивать. Надо бросить всю эту волынку. Показаний давать больше не желаю. Судите меня заочно, как хотите» (цитата по материалам уголовного дела).

После этих слов Птицыной по решению суда началось оглашение её показаний, которые она давала на предварительном следствии. Однако тут юная хулиганка стала кричать на весь зал: «Читайте как следует, вы же читать не умеете!» После нескольких таких выкриков по предложению прокурора Птицыну за её поведение удалили из зала суда. А когда её уводили, Нина кричала «Сволочи», а напоследок и вовсе перешла на нецензурные выражения.

Что касается других подсудимых, то все они во время судебного процесса вели себя вполне пристойно. Приговор по этому делу в Куйбышевском краевом суде зачитывался два дня подряд – 3 и 4 октября 1935 года. Все подсудимые были признаны виновными по статье 59-3 (бандитизм) действовавшего в то время Уголовного кодекса РСФСР. Большинство из них, в том числе и главари хулиганских шаек Сашин, Дружинин и Птицына, получили по 10 лет заключения в лагерях с последующим поражением в правах, а рядовые бойцы – от 3 до 5 лет лишения свободы.(С)