Девять "смолянок"

Автор: Д. В. Амурский5 мая 1764 года Екатерина II подписала указ о создании "Императорского воспитательного общества благородных девиц". Российской императрице требовались просвещённые люди, которых можно было бы использовать на государственной службе. Но если для мужчин уже существовали Академический университет в Санкт-Петербурге и Императорский университет в Москве, а также целая сеть городских школ и училищ по всей стране, то женским образованием российское государство до того момента не занималось никак. Екатерина прекрасно понимала, что родители играют очень важную роль в воспитании детей, поэтому для создания просвещённой прослойки в обществе требовались и женщины, получившие соответствующее образование.

Фёдор Степанович Рокотов. Портрет Екатерины II. 1763 год.

Среди ближайшего окружения императрицы нашёлся человек, который родился и обучался в Европе, был знаком с энциклопедистами и разделял взгляды Екатерины на Просвещение. Звали его Иван Иванович Бецкой. Шестидесятилетний генерал-поручик был равнодушен к политике и дворцовым интригам, зато имел прекрасный вкус, был очень рациональным человеком и в свои шестьдесят лет сохранял ясность мысли и завидную работоспособность. В 1763 году Екатерина назначила его директором Академии художеств и имела возможность увидеть, как он распорядился полученными полномочиями. Вскоре Бецкой подготовил для императрицы докладную записку "Генеральное учреждение о воспитании юношества обоего пола", в которой предложил программу просвещения российского населения. Екатерина одобрила эту записку 12 марта 1764 года. Так что и создание, и деятельность "Императорского воспитательного общества благородных девиц" проходили при самом активном участии Бецкого.

Александр Рослин. Портрет Ивана Ивановича Бецкого. 1770-е годы.

По приказу императрицы устав воспитательного общества разослали по всем губерниям, провинциям и городам, "чтобы каждый из дворян мог, если пожелает, поручить дочерей своих в младенческих годах сему учрежденному воспитанию". Планировалось каждый год набирать по 200 девиц благородного сословия, чтобы они прошли двенадцатилетний курс обучения за государственный счёт. Но российское дворянство отнеслось к этой новации с большой осторожностью. При первом наборе удалось привезти в Смольный монастырь лишь чуть более полусотни девочек, преимущественно из Санкт-Петербурга. При двух последующих наборах количество поступающих не достигало и семи десятков. И лишь гораздо позднее, услышав, какими милостями осыпает императрица "смолянок", российские дворяне стали охотнее отправлять своих дочерей учиться.

Список девочек из первого набора преподнесли государыне 9 июля 1765 года. Среди них имелись как дочери князей и графа, так и дочери сержантов, прапорщиков и поручиков. Но это никак не должно было влиять на условия их жизни и обучения. В этом смысле атмосфера в "обществе" создавалась максимально демократичная. Как писала потом в своих мемуарах Глафира Ивановна Ржевская, "Сироты, бедныя и богатыя, имели одинаковое право пользоваться прекрасным воспитанием, основою которому служило совершенное равенство. Это была община сестер, подчиненных одним правилам. Единственным отличием служили достоинства и таланты."

Первый раз Екатерина II посетила воспитанниц 21 ноября 1764 года, через пять месяцев после начала учёбы девочек из первого набора. Этот визит носил официальный характер: вместе с императрицей в Смольный монастырь прибыл весь её двор, а также попечители. За три часа высокие гости отстояли обедню вместе с воспитанницами, посмотрели, как те живут, чему учатся, попробовали, чем девочек кормят, а также выслушали речь на французском языке одной из "смолянок", дочери графа Франца Иосифовича Вальдштейна Марии Александровны. При отъезде Екатерина пообещала, что скоро вернётся, и сдержала своё слово. Вскоре она привязалась к девочкам и ездила в Смольный уже ради общения, ради собственного удовольствия. Воспитанницы первого набора заменили ей дочерей (единственная на тот момент дочь российской императрицы Анна умерла 8 марта 1759 года, не прожив и полутора лет).

Будучи всегда ласковой и приветливой к "смолянкам", Екатерина быстро покорила сердца девочек, и их привязанность к ней росла с каждым годом. Воспитанницы просто обожали императрицу, писали ей записочки и письма, которыми Екатерина потом делилась с самыми приближёнными вельможами и даже с Вольтером. Государыне хотелось баловать своих любимиц. В 1772 году либо она, либо Иван Иванович Бецкой заказали Дмитрию Григорьевичу Левицкому, руководителю портретного класса Императорской Академии художеств, написать портрет двух юных воспитанниц Смольного института, Анастасии Михайловны Давыдовой и Феодосьи Степановны Ржевской. Есть версия, что этот портрет был пробным: государыне захотелось посмотреть, что из этого выйдет. Или, может быть, Екатерина собиралась показывать его иностранным дипломатам, рассказывая о воспитательном обществе. Ведь Вольтеру она писала о своих любимицах как минимум в послании от марта 1772 года.

Восьмилетняя княжна Настасья Давыдова, дочь военного (её отец дослужился до генерал-майорского звания, а в 1780 —1781 годах руководил Тамбовским наместничеством) поступила в Смольный институт при третьем наборе, в 1770 году. На картине на ней форменное платье кофейного цвета, полагающееся девочкам первого, самого младшего возраста (от шести до девяти лет). В руках у Настасьи белая роза, символ юности и добродетели.

Одиннадцатилетняя Федосья Ржевская облачена в тёмно-синее форменное платье (почему-то Википедия именует этот цвет голубым), что означает, что она относится ко второму возрасту воспитанниц (от девяти до двенадцати лет). На шее у неё узкий чёрный чокер, который девочка придерживает пальцами правой руки.

Почему выбрали позировать художнику именно этих воспитанниц — неизвестно. Ржевская оказалась в числе лучших шести выпускниц 1779 года (второй выпуск), за что ей пожаловали "шифр", золотой вензель в виде инициала императрицы Екатерины II, который носили на белой ленте с тремя золотыми полосками, сложенной в бант. Но во фрейлины девушка не пошла, вернувшись в родительский дом. Через три года умер её отец, генерал-поручик Степан Матвеевич Ржевский. В 1786 году Федосья Степановна вышла замуж за князя-вдовца Михаила Николаевича Голицына. А 22 июля 1795 года она умерла.

Что же касается Давыдовой, то про неё известно лишь, что она участвовала в любительских спектаклях в Тамбове в 1780-х годах.

За эту картину в августе 1772 года Левицкому заплатили 200 рублей. Но о новых заказах на портреты "смолянок" в том году речи не шло.

В 1773 году Екатерина задумала показать своих любимиц всему столичному обществу.

Бенжамен Патерсен. Вид Смольного монастыря со стороны Охты. 1800 год.

Для "смолянок" организовали прогулку в Эрмитаж и в Летний сад, куда в то время по определённым дням мог зайти погулять любой опрятно одетый человек (кроме мастеровых, матросов и солдат). 20 мая 1773 года от Смольного монастыря по Неве к пристани Зимнего дворца поплыла целая флотилия разукрашенных шлюпок, в которых разместились очаровательные девушки из первого набора в сопровождении начальницы, Софьи Ивановны де Лафон, Ивана Ивановича Бецкого и нескольких надзирательниц. Даже сейчас посмотреть на полсотни весёлых прелестниц приятно, а уж в то время это было дивным дивом.

Весть о предстоящем зрелище распространилась заранее, так что на берег Невы собралась такая масса народа, что пришлось остановить движение экипажей как по Миллионной набережной, так и по Большой Немецкой улице. Высадившись из шлюпок, "смолянки" отправились в Эрмитаж, где осмотрели картинные галереи. Затем, парами, в стройном порядке, девушки в одинаковых форменных платьях пошли в Летний сад.

Многие из публики, собравшейся, чтобы их увидеть, вступали с воспитанницами в разговоры. "Смолянки" отвечали без какой-либо робости и без стеснения, вежливо и весело, чем расположили к себе толпу.

Граф Алексей Григорьевич Орлов подготовил всем сюрприз: в скрытой куртине Летнего сада был спрятан целый оркестр. Как только девушки достигли паркового партера, грянула музыка. Толпа зрителей восхищённо зааплодировала. Правда, чтобы не смущать воспитанниц, всех прочих посетителей из Летнего сада заблаговременно удалили, а ворота закрыли наглухо, как только "смолянки" вошли внутрь. Но зеваки забирались даже на ограду, чтобы получше увидеть прелестниц.

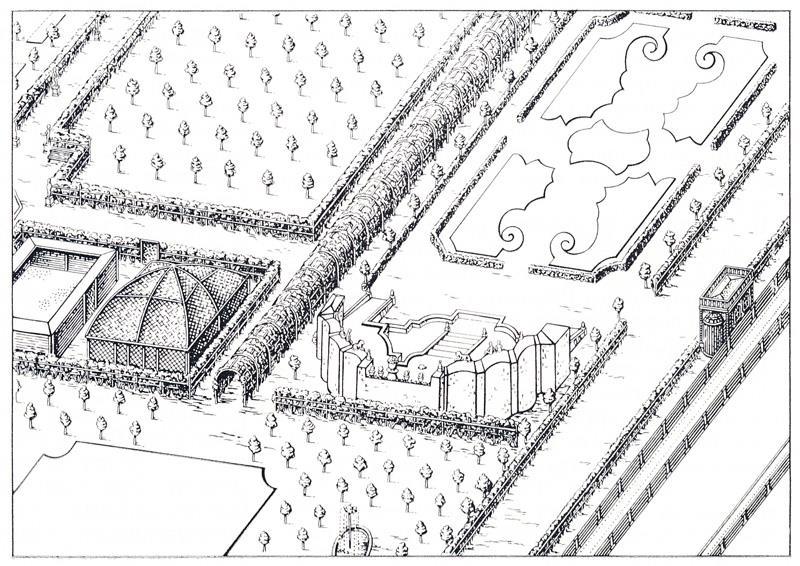

Бартоломео Франческо Растрелли. Фрагмент Летнего сада с цветочным партером и амфитеатром.

Позднее о прогулке воспитанниц написали в газетах, а Александр Петрович Сумароков посвятил этому событию следующее стихотворение:

Не нимфы ли богинь пред нами здесь предстали?

Иль сами ангелы со небеси сошли,

Ко обитанию меж смертных на земли,

Что взоры и сердца всех зрителей питали,

Как солнечны лучи, так взоры их сияют,

С красой небесною краса всех нимф равна;

С незлюбием сердец невинность их явна;

Конечно, божество они в себе являют.

Как сад присутствием их ныне украшался

Так будет краситься вся русская страна.

Молва о прогулке девушек разнеслась по стране, но изменить общественное мнение не смогла. Существенно увеличить количество воспитанниц Смольного института удалось лишь при девятом и десятом наборах.

С 1771 года "смолянки" начали играть в спектаклях, которые ставились силами воспитательного общества. Известно, что в 1772 году была выбрана для постановки трагедия Сумарокова "Семира". Ставилась в Смольном институте и опера Перголези "Служанка-госпожа". Сумароков даже написал стихотворение "Письмо к девицам г. Нелидовой и г. Барщовой", в котором выразил восхищение игрой воспитанниц, а также не забыл восславить императрицу и продекларировать свою признательность Софье де Лафон и Ивану Бецкому.

В 1773 году Левицкий написал два новых портрета смолянок. На первом из них изображена Екатерина Ивановна Нелидова, дочь помещика Смоленской губернии, ушедшего в отставку в чине поручика.

Про Нелидову говорили, что она "девушка умная, но лицом отменно дурна, благородной осанки, но короткого роста". Зато все отмечали её остроумие и весёлый нрав. А ещё Катенька отличалась хорошей музыкальностью, природной грацией и способностью к танцам.

На картине Левицкого Нелидова танцует в театральном костюме. Предположительно, она изображена в роли Сербины, плутовки-служанки из оперы Перголези "Служанка-госпожа". Помимо Сумарокова актёрский талант девушки отметил Алексей Андреевич Ржевский в стихотворении "Стихи к девице Нелидовой на представление во французской опере, называемой "Служанка и госпожа", роли Сербинской":

Как ты, Нелидова, Сербину представляла,

Ты маску Талии самой в лице являла,

И, соглашая глас с движением лица,

Приятность с действием и с чувствиями взоры,

Пандолфу делая то ласки, то укоры,

Пленила пением и мысли и сердца.

Игра твоя жива, естественна, пристойна;

Ты к зрителям в сердца и к славе путь нашла —

Нелестной славы ты, Нелидова, достойна;

Иль паче всякую хвалу ты превзошла!

Не меньше мы твоей игрою восхищенны,

Как чувствии прельщены

В нас

Приятностью лица и остротою глаз.

Естественной игрой ты всех ввела в забвенье:

Всяк действие твое за истину считал;

Всяк зависть ощущал к Пандолфу в то мгновенье,

И всякий в месте быть Пандолфовом желал.

Нелидова была одной лучших "смолянок" первого выпуска. За успехи в учёбе она получила "шифр" Екатерины II и золотую медаль второй величины. После Смольного института её назначили фрейлиной к великой княгине Наталье Алексеевне, а когда та скончалась в 1777 году — к великой княгине Марии Фёдоровне. Тогда её и заприметил наследник престола. Нелидова стала его фавориткой, впрочем, по словам самого Павла Петровича, их связывала "дружба священная и нежная, но невинная и чистая". Когда же Павел взошёл на престол, бывшая "смолянка", как могла, пыталась смирять гнев императора, заступаясь, в том числе, и за его супругу. За это она вскоре впала в немилость. Но с Марией Фёдоровной Нелидова была дружна до самой смерти императрицы.

На следующем портрете 1773 года Левицкий изобразил сценку из комической оперы Шарля Симона Фавара "Любовный каприз, или Нинетта при дворе".

В роли юноши Кола — Екатерина Николаевна Хрущова, дочь отставного премьер-майора, помещика Тульской, Рязанской и Тамбовской губерний. Двенадцатилетняя девочка очень естественно чувствует себя в мужской одежде. Утверждается, что она была одной лучших исполнительниц мужских ролей среди воспитанниц своего времени. Жест, которым она треплет за подбородок вторую девочку, очень выразителен и сразу показывает, что её персонаж — опытный волокита.

Пастушку Нинетту играла княжна Екатерина Николаевна Хованская. Левицкому удалось создать очень живую сценку из спектакля, где позы и выражения лиц девочек легко позволяют понять смысл эпизода без всяких описаний.

Через четыре года Хрущова с большим успехом выступила в комической опере "Земира и Азор". На спектакле присутствовали Екатерина II и её двоюродный брат, шведский король Густав III. Скандинавскому монарху так понравилась игра Хрущовой, что он подарил девушке бриллиантовое сердечко.

Обе Екатерины вошли в число лучших воспитанниц второго выпуска и удостоились "шифра" Екатерины II. Но фрейлинами девушки не стали, выйдя через некоторое время замуж.

В 1774 году новых заказов на портреты "смолянок" Левицкому не давали. Возможно, дело было в том, что всё внимание императрицы занимали Пугачёвский бунт и подготовка мира с Османской империей после шестилетней войны. Ну а после долгожданной победы Екатерина II отправилась в Москву, где купила усадьбу у князя Сергея Дмитриевича Кантемира, а также посетила праздничные мероприятия на Ходынском поле, которые длились около двух недель.

Можно предположить, что лишь вернувшись в столицу государыня вспомнила о других своих затеях. Вскоре Левицкий получил заказ на портрет Александры Петровны Левшиной, любимицы российской императрицы.

Девушку изобразили в сценическом платье на фоне театральных декораций. Скорее всего, имелась в виду "Заира" Вольтера, в которой Левшина играла заглавную роль. Наследнику престола, посетившему этот спектакль, она очень понравилась: "Лучше всех танцевала и пела девушка Левшина!".

Екатерина II привязалась к этой воспитаннице, пожалуй, больше всех. Она состояла с ней в переписке, до нашего времени сохранилось пять посланий государыни "мое черномазой Левушке". Девушка была одной из лучших в первом выпуске: она удостоилась "шифра" и золотой медали первой величины. Помимо того, императрица назначила ей пожизненную пенсию 250 рублей в год и сделала своей фрейлиной, выделив девушке покои во дворце для проживания. Но через какое-то время Екатерина охладела к Левшиной. "Левушка" вышла замуж 29 апреля 1780 года, а уже 26 августа 1782 года скончалась.

В 1776 году должен был состояться первый выпуск воспитанниц общества. Возможно, именно поэтому в 1776 году Левицкий написал целых три портрета.

Екатерину Ивановну Молчанову художник изобразил в белом форменном платье, какие носили воспитанницы старшего, четвёртого возраста (от 15 до 18 лет).

Эта девушка выделялась среди других воспитанниц серьёзностью и сосредоточенностью. Она имела склонность к точным наукам, потому Левицкий изобразил Молчанову с книгой в левой руке, а на заднем плане виден стол с вакуумным насосом, часть лабораторного оборудования Смольного института. Ещё Катенька могла бы стать художницей. Портрет Александры Левшиной, который она нарисовала, очень нравился Екатерине II: она держала его в своей комнате в Зимнем дворце и называла своей любимой вещью.

Эта девушка выделялась среди других воспитанниц серьёзностью и сосредоточенностью. Она имела склонность к точным наукам, потому Левицкий изобразил Молчанову с книгой в левой руке, а на заднем плане виден стол с вакуумным насосом, часть лабораторного оборудования Смольного института. Ещё Катенька могла бы стать художницей. Портрет Александры Левшиной, который она нарисовала, очень нравился Екатерине II: она держала его в своей комнате в Зимнем дворце и называла своей любимой вещью.

Екатерина Молчанова происходила из древнего, но обедневшего рода. Её отец едва сводил концы с концами, потому девушку взяла на воспитание Мария Павловна Нарышкина. Она же положила своей воспитаннице ежегодное содержание в 200 рублей, а также единовременную выплаты 2 000 рублей после окончания учёбы.

Катенька тоже была одной из лучших в первом выпуске: она удостоилась "шифра" и золотой медали первой величины. Императрица назначила ей содержание в 250 рублей от своего имени и определила в дворцовые фрейлины. Но уже через три с половиной года девушка вышла замуж за сына влиятельного человека. Умерла она 3 сентября 1809 года.

Самым большим в серии стал портрет Глафиры Ивановны Алымовой.

Эта девушка отличалась весёлым характером, благодаря чему являлась всеобщей любимицей. Ещё она великолепной играла на арфе. Именно с этим музыкальным инструментом её и изобразил Левицкий. Преподавательница по классу арфы Мария Левек считала Алымову своей лучшей ученицей. А первая жена наследника престола, Наталья Алексеевна, порой приезжала в Смольный по два или даже три раза в неделю, чтобы поиграть на этом инструменте вместе с талантливой девушкой несколько часов.

Левицкий изобразил Алымову в белом форменном платье, какие носили воспитанницы старшего возраста. Но, в отличие от портрета Екатерины Молчановой, здесь подол платья украшен фалбалой, а тонкую талию девушки подчёркивает зелёная лента с бантом. В волосах Алымовой заметны жемчуга и драгоценные камни. Возможно, это связано с тем, что в эту воспитанницу безумно влюбился Иван Бецкой.

Вот что впоследствии написала об этом сама Глафира Ивановна.

"Отношения его ко мне были иного рода. С перваго взгляда я стала его любимейшим ребенком, его сокровищем. Чувство его дошло до такой степени, что я стала предметом его нежнейших чувств, целью всех его мыслей. Это предпочтение нисколько не вредило другим, так как я им пользовалась для блага других: ничего не прося для себя, я всего добивалась для своих подруг, которыя благодарны мне были за мое безкорыстие и вследствие этого еще более любили меня. Я не переставала просить его за всех, кто нуждался в его покровительстве, и не тщетно. Он всегда исполнял мои просьбы. Имея намерение доставить какое либо удовольствие воспитанницам, он сообщал мне об этом заранее и приводил свою мысль в исполнение лишь по настоятельной моей просьбе, так что за доставленную им радость честь приписывалась мне.

Я любила Ивана Ивановича с детскою доверчивостию, как нежнаго и снисходительнаго отца, в котором я не подозревала ни единаго недостатка, и о достоинствах котораго мне постоянно твердили. Я безсознательно чувствовала, что он мне подчинялся, но не злоупотребляла этим, предупреждая малейшая желания его. Исполненная уважения к его почтенному возрасту, я не только была стыдлива перед ним, но даже застенчива. Всё мы были очень скромны, не смотря на полную свободу, в которой нас воспитывали. Впрочем, теперь не об этом идет речь. Я говорила о привязанности моей к Бецкому; безграничное чувство мое не имело особенной цены: с его стороны были все жертвы, я же лишь поддавалась упоительному чувству, составлявшему мое счастие. Но он мне не внушал такого доверия, как г-жа Лафон..."

"Вскоре г-н Б. перестал скрывать свои чувства ко мне, и во всеуслышание объявил, что я его любимейшее дитя, что он берет меня на свое попечение и торжественно поклялся в этом моей матери, затеплив лампаду перед образом Спасителя. Он перед светом удочерил меня. Три года пролетели как один день, посреди постоянных любезностей, внимания, ласок, нежных забот, которыя окончательно околдовали меня. Тогда бы я охотно посвятила ему свою жизнь. Я желала лишь его счастия; любить и быть так всецело любимою, казалось мне верхом блаженства. Я ровно ничего не смыслила в денежных расчетах и не обращала внимания на нашептывание о его богатстве; меня пугала мысль о перемене, а между тем пора ея настала, и участь моя должна была решиться.

Г-н Б. стал внимательнее чем когда либо; ни холод, ни дурная погода не удерживали его; ежедневно являлся он ко мне, под конец даже по два раза на день. Только мной и занимался, беседовал со мной о моей будущности. Видя, что я ничего не понимаю и что разговор этот мне надоедал, он решился действовать как бы согласно с моим характером и склонностями; на самом же деле, он управлял мной по своему. Стараясь удалить меня от всех, кто пользовался моим доверием и самому вполне овладеть им, он так ловко устроил, что никто не смел открыть мне его намерений, а они были так ясны, что когда я припоминаю его поведение, то удивляюсь своей глупости.

Сначала он попробовал ослепить меня драгоценными подарками; я отказалась от них как излишних для меня. Потом шутя, при всех спросил меня, что я предпочитаю: быть его женой или дочерью. — "Дочерью", отвечала я, "потому что одинаково могу жить возле вас, и никто не подумает, чтобы я любила вас из интереса, а не ради вас самих; говорят, что вы очень богаты". — У вас ничего нет.— "Да разве мне чего либо недостает?"

"...Он часто говорил со мной о блестящей участи, которую он мне готовил, и требовал от меня одного условия: выбрать того, кто согласится, подчинясь ему, жить в доме, который он хотел мне подарить. Всякая бы другая заметила, что его поведение не согласовалось с его речами; я же о том догадалась, когда уже было поздно: поведение его сбило меня совершенно с толку. Покамест он все был ласков и выражал страсть свою, не называя ее. Потом, из ревности, начал удалять от меня даже женщин меня полюбивших. Я ничего не скрывала от него и лишь находила его менее любезным, потому что он дурно отзывался о тех, кто меня любил. Я, ничего не подозревая, простодушно на то сердилась.

Видя, что я не знаю света и что даже подозрение о зле возмущает меня, он всячески старался убедить меня, что все хотят меня обманывать, чтобы тем удалить меня от света. Он не выходил из моей комнаты и даже когда меня не было дома, ожидал моего возвращения. Просыпаясь, я видела его около себя. Между тем он не объяснялся. Стараясь отвратить меня от замужества с кем либо другим, он хотел, чтобы я решилась выйдти за него, как бы по собственному желанию, без всякаго принуждения с его стороны. Страсть его дошла до крайних пределов и не была ни для кого тайною, хотя он скрывал ее под видом отцовской нежности. Я и не подозревала этого. В 75 лет он краснел, признаваясь, что жить без меня не может. Ему казалось весьма естественным, чтобы 18 летняя девушка, не имеющая понятия о любви, отдалась человеку, который пользуется ея расположением. Разсуждал он правильно, но ошибался в способах достигнуть своей цели. Повторяю, будь он откровеннее, я бы охотно сделалась его женою."

Глафира Алымова тоже вошла в число лучших воспитанниц из первого выпуска и была удостоена "шифра" и золотой медали первой величины. Её определили в дворцовые фрейлины. На эту девушку многие обратили внимание, но самым упорным оказался Алексей Андреевич Ржевский, тот самый поэт, который когда-то воспел талант Катеньки Нелидовой.

Поначалу Бецкой довольно успешно интриговал, стараясь, чтобы никто кроме него самого не мог претендовать на руку Глафиры. Но граф Алексей Григорьевич Орлов, враждовавший с Бецким, сделал всё, чтобы этого не произошло. В результате, брак Алымовой с Ржевским одобрила сама Екатерина II, а Бецкому пришлось подчиниться.

Последней попыткой престарелого вельможы стало требование к молодожёнам поселиться в его доме. Чета Ржевских, чтобы не обидеть Бецкого, сначала согласилась. Но Иван Иванович так активно пытался поссорить супругов, что вскоре новобрачные сбежали в Москву. Бецкой от огорчения заболел и потерял былую хватку. Императрица, заметив, что Смольным институтом занимаются не так деятельно, как прежде, вскоре заменила своего бывшего единомышленника в совете воспитательного общества на Петра Васильевича Завадовского.

Ещё в 1776 году Левицкий написал портрет Натальи Семёновны Борщовой. Той самой Борщовой, к которой обращались в своих стихах и Сумароков, и Ржевский.

Девушка обладала красивым голосом и имела хорошие музыкальные способности. Её сценический талант ценили и в Смольном институте, и при дворе Марии Фёдоровны, куда её определили фрейлиной.

Левицкий изобразил Борщову в чёрном бархатном платье. Есть мнение, что именно в этом платье Наталья исполняла танцевальный номер на выпускном балу.

Девушка за успехи в обучении была удостоена "шифра" и золотой медали первой величины. Екатерина II также пожаловала её ежегодным содержанием в 250 рублей. 16 февраля 1785 года Борщова вышла замуж, в 1809 году дослужилась до звания гофмейстерины. Прожив долгую и счастливую жизнь, она умерла 31 октября 1843 года.

Есть версия, что портреты 1776 года составляли триптих. Изображение Екатерины Молчановой было Аллегорией Науки, Глафиры Алымовой — Аллегорией Музыки, а Натальи Борщовой — Аллегорией Танца. Но это лишь одна из гипотез. Пока не удалось даже установить, где находились эти портреты до 1797 года.

Художник Левицкий за свою работу получил в 1776 году 1500 рублей, а в следующем году такую же выплату повторили.

30 апреля 1776 года в Смольном институте состоялась церемония первого выпуска воспитанниц. Изначально это торжественное событие запланировали на день рожденья императрицы, на 21 апреля. Но 15 апреля скончалась после мучительных родов Наталья Алексеевна, жена наследника престола. Из-за этой трагедии церемонию перенесли, а Екатерина II и Павел Петрович из-за траура не появились в Смольном монастыре. Но других почётных гостей прибыло так много, что уже за час до начала мероприятия самая большая зала воспитательного общества оказалась переполнена народом.

В пять часов вечера начали раздавать награды воспитанницам из мещан (их стали набирать в 1765 году), потом "смолянкам" первых трёх возрастов. И лишь после этого настала очередь выпускниц Смольного института. Глафира Алымова, Екатерина Молчанова, Елизавета Рубановская, Александра Левшина и Наталья Борщова получили золотые медали первой величины. Анна Еропкина, Мария Вальдштейн и Екатерина Нелидова удостоились золотых медалей второй величины. Также эти восемь выпускниц получили "шифр" императрицы. Нетрудно заметить, что пятеро из них были изображены Левицким на портретах. Так что рисовал он действительно самых любимых воспитанниц общества.

Ещё четыре девушки получили золотые медали третьей величины, двенадцать — серебряные медали, а ещё двенадцать "смолянок" объявили достойными награды. После окончания награждения Алымова, Рубановская и Нелидова произнесли благодарственные речи на французском, немецком и русском языках. Выпускного бала не было, может быть из-за траура, но, вполне возможно, его не предполагалось изначально.

На следующий день для выпускниц устроили торжественный обед.

Фердинанд Виктор Перро. Вид Смольного монастыря. 1841 год. В нескольких из корпусов, которые, как каре, окружают Смольный собор, и располагалось воспитательное общество до 1808 года.

После того, как из Смольного института выпустились любимицы Екатерины, императрица больше ни к кому из девушек так сильно не привязывалась. Следующие девять лет она ещё приезжала проведать воспитанниц, но четвёртый выпуск стал последним, который более или менее интересовал государыню. С 1785 года она охладела к воспитательному обществу. К тому же возраст постепенно брал своё...