школы для девочек до революции

Автор: KozyabraЧему и как учились девочки до Революции.

Когда-то образование было доступно не только лишь всем.) Сперва гранит науки разрешалось грызть только мальчикам, а после и девочкам, но только отдельных сословий. Во времена Российской империи, существовали так называемые женские институты, закрытые привилегированные учебные заведения. В них за государственный счет учились представительницы элиты - великие княжны, светлейшие княгини, баронессы, дворянки, дочери уважаемых сановников, генералов и офицеров.

Стоит отметить, что привилегия сидеть за партой досталась и тем, кто не мог похвастаться элитными генами. За свой счет здесь учились выходцы из семей купцов, почетных граждан и отдельных классов общества, которых облагодетельствовал император.

Прекрасное и разностороннее образование было главным достоинством женских институтов. Эталоном того времени считалось Императорское воспитательное общество благородных девиц, созданное по указанию Екатерины II (тот самый Смольный институт). Жизнь в нем была расписана буквально по минутам. Воспитанницы изучали Закон Божий, иностранные языки, арифметику, географию, историю, литературу, основы физики, искусства, танец, подвижные игры, рукоделие и!!! токарное дело. Позже список дисциплин значительно расширился. Появились занятия по педагогике, гигиене, основам медицины, законоведению, игре на музыкальных инструментах.

Всего в стенах учебного заведения полагалось находиться двенадцать лет, поделенных на четыре возраста.

В неурочное время воспитанницы гуляли, играли, участвовали в театральных постановках, костюмы для которых они готовили сами. Определенные дни были родительскими (для встреч).

Образованные дамы в то время становились главными претендентками на получение руки и сердца аристократа, знатного дельца-миллионера или столичного офицера.

Во всех институтах благородных девиц существовал строгий распорядок дня и несколько видов костюмов для различных занятий. Вставали воспитанницы по звонку в семь утра. Дружным строем следовали в умывальную. После, надев легкие длинные белые платья, накидки и чепцы, совершали молитву и читали Евангелие. Наступало время легкой утренней гимнастики, которой занимались в специальном зале.

Основательно проснувшись после активных упражнений, девушки в сопровождении классной дамы шли в общую столовую. Завтрак не был роскошным. Обычно подавали белый хлеб, масло, ветчину, сыр, горячий чай и молоко. Подкрепившись, ученицы отправлялись в дортуар, где у каждой кровати лежали составлявшие повседневный комплект форменное платье, передник и пелерина.

Школьный костюм имел много общего с облачением католических монахинь. Да и вся система образования возникла как бы в подражание европейским аналогам - закрытым пансионам для девочек, существовавшим при католических орденах. Частично заимствовали и их учебную программу, распорядок дня, скромные, сдержанные и отчасти унылые одеяния - символ невинности, высокой морали и нравственности.

Часто в элитных заведениях школьные платья различались по возрастным цветам. Для первой, самой младшей, группы девочек шили платья кофейного цвета, второй - голубого, третьей - серого, а для самой взрослой, четвертой группы - белого. Палитра могла претерпевать изменения, но сам принцип выделять возраста по цвету долгое время оставался неизменным. (Общество без цветовой дифференциации штанов обречено на вымирание ))

Облачившись, ученицы натягивали длинные белые рукавчики (зачастую из грубого холста) и привязывали их тесемками под короткими рукавами. Называли их "манжи". Некоторые из учениц использовали их как промокашки: к концу недели они становились грязными и требовали усердной стирки.

Телесные наказания в институтах не применялись, зато было распространено воздействие иного рода - с помощью предметов гардероба. За серьезные проступки с воспитанниц срывали передники и отправляли в столовую, что считалось верхом позора. Реже классные дамы применяли другой старинный метод воспитания: они прикрепляли на передники провинившихся карточки с надписями "negligente" (небрежная) или "paresseuse" (ленивая).

Внешний вид девушек неукоснительно должен был соответствовать уставу. Новеньких стригли весьма коротко, почти как мальчиков, но уже на следующий год разрешалось отпускать волосы. Их следовало тщательно вычесывать гребнем и собирать назад в тугую косу или высокую прическу. Манерные челки и легкомысленные кудряшки были запрещены.

Существовало и своеобразное наказание прической. Девушку, которая провинилась, заставляли заплетать не одну, а две косы. Что должно было вызывать порицание со стороны окружающих. (Круто!))

С конца 18 века вошел в моду спорт и подвижные игры, подразумевавшие участие и женщин. Бадминтон и теннис пришлись по вкусу аристократкам и горожанкам. Играли в лапту и петанг, ходили в горы и плавали. В программе учебных заведений появилась лечебная гимнастика. Тогда еще не было специальной формы для занятий спортом, и девушки упражнялись в утренних рубашках и накидках. Позже ввели гимнастические платья. Они были удобными, функциональными и неожиданно смелыми. Прямой и широкий силуэт, акцент на талии, квадратное декольте с белым воротником, короткий рукав. Но главным новшеством стала длина платья чуть ниже колена и фасон юбка-брюки. Такой комплект позволял широко шагать и делать растяжку. Была и другая разновидность гимнастического платья - матроски

Порой строгий свод правил девушки все-таки нарушали. К примеру, прикалывали к лифам платья карманные часы, надевали вычурные пелерины, экспериментировали с прической.

Жизнь в закрытых женских институтах сегодня может показаться скучной и неинтересной. Но руководство таких учебных заведений всячески пыталось вносить оживление в этот казарменный порядок. В течение года отмечали праздники, устраивали маскарады и выпускные вечера. Проводили и балы, на которых танцевали кадриль, вальс, польку. Правда, кавалеров на таких мероприятиях не было, девушки танцевали друг с другом. Самым знаменательным событием, как и сегодня, для любой ученицы был выпускной вечер. Платье для него начинали шить еще в январе. Девушкам, отличившимся особыми успехами в учебе, вручали медали. Прочие ученицы получали в подарок книги.

Урок рукоделия в одной из петроградских женских гимназий. Петроград 1914-1915 учебный год

Наталья Рыкова, воспитанница гимназии Е.М. Гедда, в будущем известный филолог, близкая подруга Анны Ахматовой. Санкт-Петербург, 1912 год

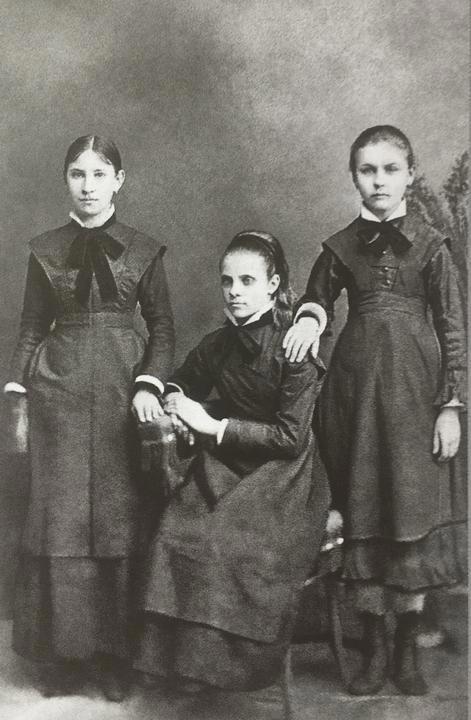

Три девочки в гимназических платьях с фартуками. Орел, 1880 год

Брат с двумя сестрами. Старшая девочка в домашнем платье с отделкой оборками, младшая в гимназическом платье с фартуком. Мальчик в стилизованной косоворотке и панталонах, заправленных в высокие ботинки. Киев, 1890-е годы

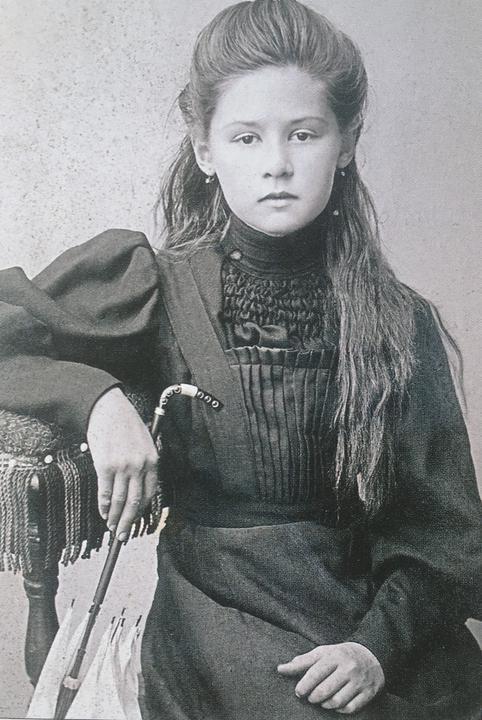

Девочка в гимназическом платье с фартуком и отделкой плиссе. Уральск, 1907 год

Девочка в школьном платье с фартуком. Грайворон, 1900 год

Девочка в школьном платье с фартуком. Грайворон, 1900 год

Воспитанница одной из московских гимназий с модными дамскими карманными часами на золотой цепочке у шеи. Москва, конец 1900-х годов

Девочка в гимназической форме с фартуком. Оренбург, 1878 год

Воспитанницы Смольного института благородных девиц занимаются гимнастикой в матросках. 1910-е годы

Воспитанница одного из петербургских институтов благородных девиц. 1904 год

Девочка в гимназической форме с фартуком. Омск, 1875 год

Воспитанница старших классов Московского Александровского института. Москва, 1901 год

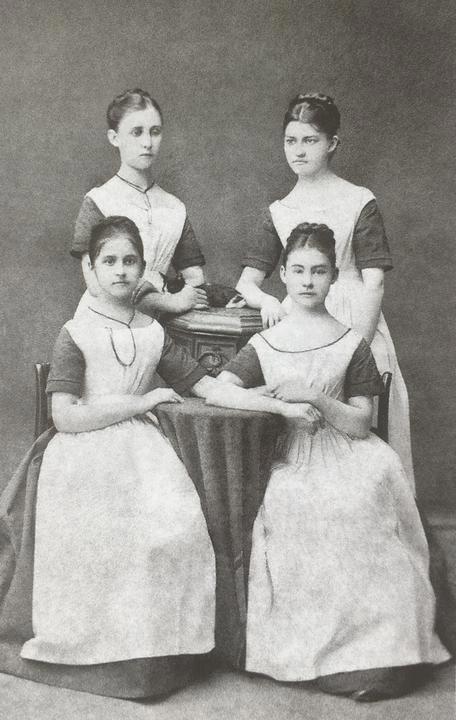

Четыре девушки в платьях институток. Екатеринбург, 1880 год

Воспитанницы Санкт-Петербургского Мариинского института. Санкт-Петербург. Конец 1890-х годов

Воспитанницы Санкт-Петербургского Мариинского института. Санкт-Петербург. Конец 1890-х годов

Две девочки в ученических платьях с отделкой плиссе и в белых фартуках, Минск, 1876 год

Воспитанницы Смольного института благородных девиц. 1860-е годы

Гимназистки на занятиях гимнастикой. Орел 1900-е годы

Последний выпуск Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института. Петроград 1916-1917 учебный год