Обручальное кольцо - не простое украшенье

Автор: Кузьмина ОльгаНашла в архивах свою старую статью об истории обручальных колец. Может, кому пригодится :)

«Обручальное кольцо – не простое украшенье…»

История обручальных колец на Руси

Обручальное кольцо так давно и прочно вошло в наш быт, что сложно представить, будто когда-то на Руси не было обычая жениху и невесте обмениваться кольцами. Кольцо – символ очень древний. Кольца, перстни являлись оберегами, призванными магически охранять человеческую руку. Точно не установлено, когда именно кольца фигурируют свадебных обрядах, но корни этой традиции кроются в дохристианских временах. В разных источниках по-разному описывается возникновение традиции обручальных колец. Некоторые авторы считают, что традиция начинает свою историю в Древнем Египте, другие — в Древней Греции. У римлян жених дарил родителям невесты простое металлическое кольцо, как символ обязательств и способности содержать невесту. У христиан в конце II века н. э. супруги начали обмениваться при обручении бронзовыми кольцами. В III веке н. э. обручальные кольца стали золотыми, а в IV в. их впервые начали использовать в церемонии бракосочетания.

В христианской культуре кольцо символизирует Вселенную, вечность, божественную непрерывность. А кроме того — могущество, достоинство, высшую или делегируемую власть, силу и защиту. Кольцо — символ союза, нерушимой связи.

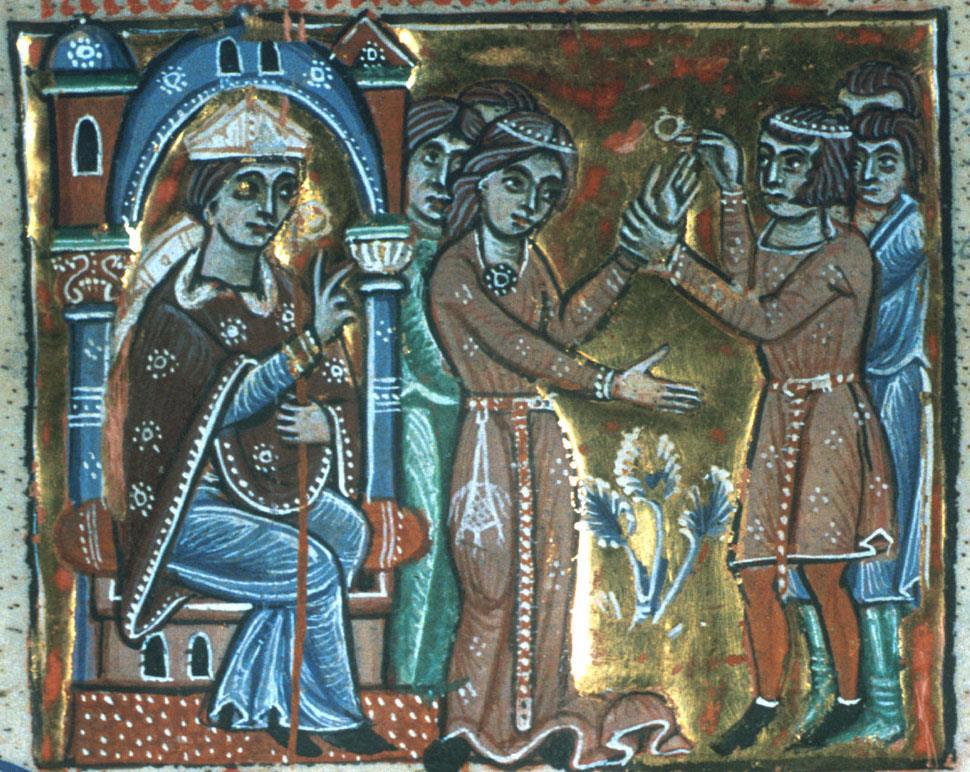

Обряд обручения в Средневековой Европе зафиксирован на множестве миниатюр с изображением свадеб. С течением времени внешний вид обручальных колец менялся. Они были с надписями, различными вставками, изображениями. Строгих правил на этот счёт никогда не существовало, но одно оставалось неизменным — это должно быть замкнутое кольцо.

На византийских обручальных кольцах VI-X вв. на щитке в форме круга или креста размещали изображения жениха и невесты по сторонам от центральной фигуры благословляющего Христа. Иногда рядом с Христом помещали Богородицу, в таком случае она благословляла невесту, а Христос — жениха. В более простом варианте между женихом и невестой изображали крест.

Рис. 1. Миниатюра из итальянского манускрипта «Декреталии папы Григория IX», ок. 1241 г. (манускрипт хранится в Англии в Bodleian Library Оксфордского университета).

На Руси обручальных колец не знали долгое время после крещения. Да и сам обряд церковного бракосочетания медленно входил в русскую жизнь. Показательны послания митрополита Фотия (начало XV в.) в Новгород и Псков, обличающие некоторые обычаи и традиции горожан, не соответствующие христианским нормам.Особое внимание в своем послании митрополит уделял семейной жизни: «А которые не по закону живут с женами, без благословениа поповскаго понялися, тем епитемья три лета, как блуднику, да пакы съвокупити их. А учите их и приводите к православию: с благословением бы поимались с женами…». То есть, в Новгороде в начале XV в. жили некрещеные люди, которые женились не по христианскому обряду, а, видимо, по древнему языческому обычаю. О том, каков был этот обычай, повествует «Правило» митрополита Кирилла (конец XIIIв.): «И се слышахом, в пределех Новгородских невесты водят к воде, и ныне не велим тому тако быти, или то проклинати повелеваем».

То есть, в Новгородской земле в XIII-XIVвв. сохранялся старинный свадебный обряд, включающий в себя «умычку» - похищение невест у воды. О таком обряде славян-язычников говорится еще в Повести временных лет: «радимичи, вятичи и сиверяне один обычаи имут… браци не бывахо в них, но игрища меж селы; схожахуся на эти игрищи, на все бесовская плясания, и ту умыкаху собе жены, с нею кто свещався. И имяхут же по две и по три жены… Сии же творят обысаи кривичи и прочи погании».Обручальные кольца в описании свадебных обрядов славян отсутствуют. Арабский писатель XIIIв. так описывает брачный обряд у славян: «Если кто чувствует склонность к какой-нибудь девице, то набрасывает ей на голову покрывало – и она беспрекословно становилась его женой».

Впервые обручальные кольца попытался ввести в русский свадебный обряд митрополит Киприан в конце XIV в. Он специально написал «Устав и чин обручению и венчанию царем и князем и всем христианом». Согласно этому тексту, священник после молитвы «приемлет перстни от святые трапезы подает златый убо мужеви, железный убо жене. Они подают их друг другу. И тако ем священник сплетает дестыя их руки друг другу и глаголет: Мир всем». Однако на Руси это предписание митрополита не соблюдали даже среди знати. Когда в 1472 г. в Риме состоялось обручение невесты великого князя Зои Палеолог с заменявшим жениха русским послом, у того не оказалось колец. Посол объяснил, что на Руси обряд взаимного надевания женихом и невестой колец неизвестен. Только в XVI в. обручальные кольца прочно вошли в русский свадебный обряд. В «Домострое» встречается упоминание перстня в Свадебном чине: «И отец и мать выйдут с ним из за стола и кланяются на четыре стороны образом, и говорят сыну своему: Бог тобя благословит и помилует и подаст ти подружке благо законно, во здравии и благоденствии, - и благословит его крест с мощми на гоитане, и положит на него своими руками, а мати положит перстень на руку».

Вероятно, именно это кольцо, подарок матери, жених надевал на руку невесте.

Как же выглядели древнерусские обручальные кольца? В Свадебном чине дается подробный наказ на этот счёт: «У обручанья перстни, чем новобрашнои с новобрашною у венчанья меняетца, делают: ручки сцепныя, и колечка складныя или перстни с печатми, золотыя и серебряныя, а со ставками и с каменьем на обручанье перстни в свадебных чинех не ведетца».

Интересно, что список обручальных колец возглавляют «ручки сцепныя», то есть перстни со щитком в виде двух сплетённых рук. Вот что пишет о таких кольцах М. В. Седова в своем исследовании по ювелирному делу древнего Новгорода: «Особняком стоит находка бронзового перстня со щитком в виде двух сплетенных рук (Гот1/15-3). Такие перстни из серебра известны в Англии с XII в. Наибольшую популярность они приобрели в XIV — XV вв., особенно во Фландрии и Италии. Новгородский перстень найден на Готском раскопе, изобиловавшем западноевропейскими вещами. Вероятно, перстень принадлежал иностранцу» (Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (Х-XV вв.). – М., 1981. С. 137).

Немало таких серебряных и бронзовых перстней хранится в музеях Западной Европы, где они известны как «кольца единства» от итальянского maniinfede («руки в вере»). Эти кольца дарили друг другу, как знак любви, обязательства или женитьбы с Древнеримских времен до XIXв.

Рис. 2.Серебряное кольцо со щитком в виде соединенных рук.Лондон, XV в.

На Русь эта мода пришла, вероятно, от иностранцев,приехавших в составе свиты Cофьи Палеолог, невесты великого князя Ивана III.