Так для чего же всё-таки построили пирамиды?

Автор: Илья БеловДля того, чтобы понять, кто и когда строил пирамиды, надо понять, с какими задачами вообще сталкивались древние люди. Самой сложной задачей, с которой когда-либо сталкивалось человечество была задача определения координат на местности, поэтому, неудивительно, что все ресурсы были направлены на решение этой сверхзадачи. Вся Европа вкладывалась в науку и выжимала соки из стран третьего мира только ради одной этой цели, наша страна так же активно в этом участвовала.

Итогом решения сверхзадачи стало возникновение современной картографии и создание метрической системы мер.

До сих пор непонятно, каким образом люди прошлого сумели вычислить размеры нашей планеты. Полгода назад поднимал этот вопрос в блоге: Доказательная история, 6-я серия - Реальные размеры Земли

Сложность заключается в том, что при вычислении размеров планеты, вам не к чему прикрепиться на самой этой планете. Историки пытаются убедить нас в том, что геодезия возникла аж в 3-ем веке до нашей эры. Вот только на кой черт людям в 3-ем веке геодезия ни один историк ничего внятного ответить не сможет. В реальности, до изобретения способа вычисления долготы, никакой геодезией, в принципе, заниматься невозможно. Ну а для тех, кто пропустил предыдущие лекции, - способ вычисления долготы появился в эпоху Возрождения. Собственно, тогда же возникает и геодезия.

Для тех, кто учит историю по роликам на ютубе и не способен анализировать данные, сообщу, что в нашей метрической системе координат, метр является частью дуги меридиана, а точнее, одна сорокамилионная часть меридиана. То есть, меридиан это окружность и чтобы найти метр надо всего лишь найти длину окружности. Легко скачать, но сделать практически невозможно.

В вашей любимой Википедии написано, что длину меридиана нашли при помощи метода триангуляции. Вот только заниматься триангуляцией в Европе очень сложно, атмосфера даёт сильные искажения, нужен сухой воздух с более-менее стабильным климатом. Вот что пишет википедия:

Основными источниками ошибок угловых измерений в триангуляции являются инструментальные, личные и внешняя среда[1].

При достаточно уверенных наблюдениях ошибка визирования оценивается главной по сравнению с ошибками инструментального происхождения и достигает величины порядка ±0,3—0,4" при первоклассных работах и ±1" в сетях сгущения[2].

Достаточно точное наведение на визирную цель зависит не только от её отчетливой видимости, но и от того, насколько её изображение в трубе остается спокойным во время наблюдений. Абсолютная неподвижность визирной цели — явление, почти никогда не имеющее места, так как в приземном слое воздуха постоянно возникают конвекционные токи, вызываемые изменением температуры земной поверхности и окружающей среды и т. п. Интенсивность указанных процессов определяет величину и характер колебаний, степень искажения конфигурации и ослабления видимости визирной цели. Высокоточные угловые измерения проводятся в приземном слое воздуха, параметры которого (температура, давление, насыщенность водяными парами, пылью, дымом) меняются в течение суток под влиянием солнечного нагрева. В результате измерения могут проводиться только в определённое время суток — утренний, вечерний и ночной периоды. Утренний период спокойных изображений наступает примерно через полчаса — час после восхода Солнца и продолжается в течение 1-2 часов. Вечерний период (спокойных изображений) начинается с 16-17 часов местного времени и длится в течение 3-4 часов. Спустя полчаса — час после захода Солнца начинается третий благоприятный период наблюдений — ночной, длящийся до восхода Солнца[1][3].

Следует иметь в виду, что температурные влияния на инструмент во время работы вызывают изменения во взаимном положении его частей и нарушения его юстировки. Поэтому приступать к наблюдениям следует только после того, как инструмент принял температуру окружающего воздуха; во время работы инструмент должен быть защищен от непосредственного действия солнечных лучей. Влияние неустранимых изменений в инструменте, вызванных ходом температуры, а также деформаций, возникающих при вращении алидады, может быть ослаблено в значительной мере, если отдельные приемы и вся программа наблюдений будут выполняться симметрично относительно среднего момента, а положение частей инструмента при исполнении приема будет располагаться симметрично относительно наблюдаемых направлений[4].

Колебание изображений визирных целей в трубе может также возникнуть вследствие упругих колебаний сигнала, возникающих под воздействием ветра. С большой осторожностью следует относиться к наблюдениям, исполненным в безветренную погоду перед заходом солнца, так как в это время изображения, кажущиеся спокойными, в действительности медленно перемещаются по азимуту[2].

Ошибки рефракционного происхождения возникают вследствие преломления световых лучей, следующих от визирной цели к инструменту через слои воздуха, имеющие различную плотность. В рефракционном поле визирная цель будет усматриваться наблюдателем не в действительном направлении, а по направлению касательной к последующему отрезку кривой, по которой распространялись световые лучи. Угол, составленный прямой, направленной на визирную цель, и касательной к рефракционной кривой, — угол рефракции. Проекция прямых, образующих угол рефракции на горизонтальную плоскость, определяет угол боковой рефракции, проекция на вертикальную плоскость — угол вертикальной рефракции; первый искажает горизонтальные углы, второй — зенитные расстояния или угол наклона. Углы рефракции не остаются постоянными, так как вследствие изменения температуры плотность воздуха постоянно изменяется. Это обстоятельство делает почти неосуществимой задачу определения достаточно точной величины рефракционного влияния в измеряемых углах (направлениях), так как практически невозможно выполнить измерение температуры вдоль каждого направления[5].

Ошибки рефракционного происхождения являются главными ошибками высокоточных угловых измерений в сетях I и II классов, оцениваемая величиной ±0,6", где средняя квадратическая ошибка измерения угла установлена около ±0,5", рефракционная ошибка становится главнейшим препятствием в наблюдениях и настолько трудно преодолимым, что сами наблюдения становятся научно-исследовательской работой. B сетях сгущения III и IV классов она составляет около одной трети общей ошибки, и потому не имеет решающего значения[6].

Как видим, плато Гиза идеальное место для геодезических измерений - сухой воздух, стабильная температура, отсутствие облачности и т. д. и т. п.

Скорее всего, изначально пытались делать замеры в Европе, но затем, понимая, что данные постоянно не сходятся, решили найти более подходящее место.

Уже первые попытки определить размеры Земли показали, что наша планета не является идеальным шаром, форму Земли принято называть - геоид. Поэтому, метрическая система основана именно на длине Парижского меридиана, если бы замеры проводились на каком-нибудь другом меридиане, длина метра была бы немного другой.

Но где Париж и где пирамида Хеопса? К чем это всё написано? Я искренне восхищаюсь людьми, которые дочитали до этого места, потому что, это люди, которые реально хотят хоть в чём-то разобраться.

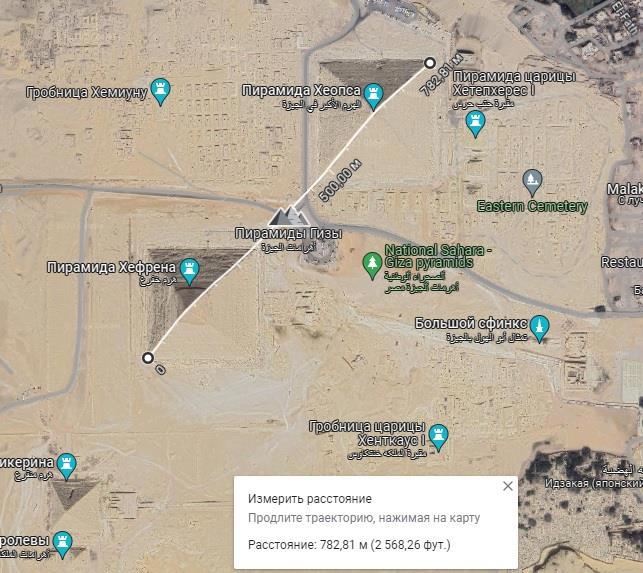

Так вот, если во посмотрите на Пирамиды в гугл картах, то вы увидите, что это идеальный, практически совершённый, геодезический прибор. Мало того, что пирамиды имеют в основании практически идеальные квадраты, мало того, что они расположены на 30 градусе северной широты, мало того, что они практически идентичны как сестры-близнецы, вы посмотрите на это изображение:

Линия, которую я провёл из одного угла пирамиды Хефнера в противоположный угол пирамиды Хеопса идеально проходит через вершины обеих пирамид. Феноменальная точность. Древние египтяне говорите? Ребят, не смешите мои тапки, о геодезии такого уровня древние люди не могли даже и мечтать.

Люди, которые следят за альтернативной историей знают, что пирамиды, на самом деле не построены, а вытесаны из горного массива и обложены камнем, подобный обтесанный холм есть и в Европе, это знаменитая боснийская пирамида.

Но даже если люди и обтесывали горы, зачем им такая филигранная геодезическая точность? Ответ в том, что такие сооружения использовались для каких-то, по всей видимости, очень важных геодезических измерений.

И вот тут следует вернуться к меридиану. А на каком, собственно, меридиане находятся знаменитые пирамиды? Да вот на нашем, Пулковском и находятся.

Конечно, снобы завопят - где пирамиды, а где Россия, куда вы со своей харей в калашный ряд ломитесь. Не спешите разевать варежку, ребята, а лучше следите за цифрами. Итак, пирамиды находятся на 30 параллели, а Питер на 60. При этом, они стоят практически на одном меридиане. Иными словами, вычисления проделанные в Питере и Гизе можно синхронизировать для определения длины меридиана, а, соответственно, и размеров планеты.

Но откуда в Питере пирамиды? Ну, по правде сказать, пирамиды в Питере были. Причём, речь идёт не о тех небольших сооружениях, которые можно посетить сегодня. По крайней мере, одна из пирамид имела внушительные размеры, её можно увидеть на одной из старинных гравюр (картинку заимствовал у блогера с дзена).

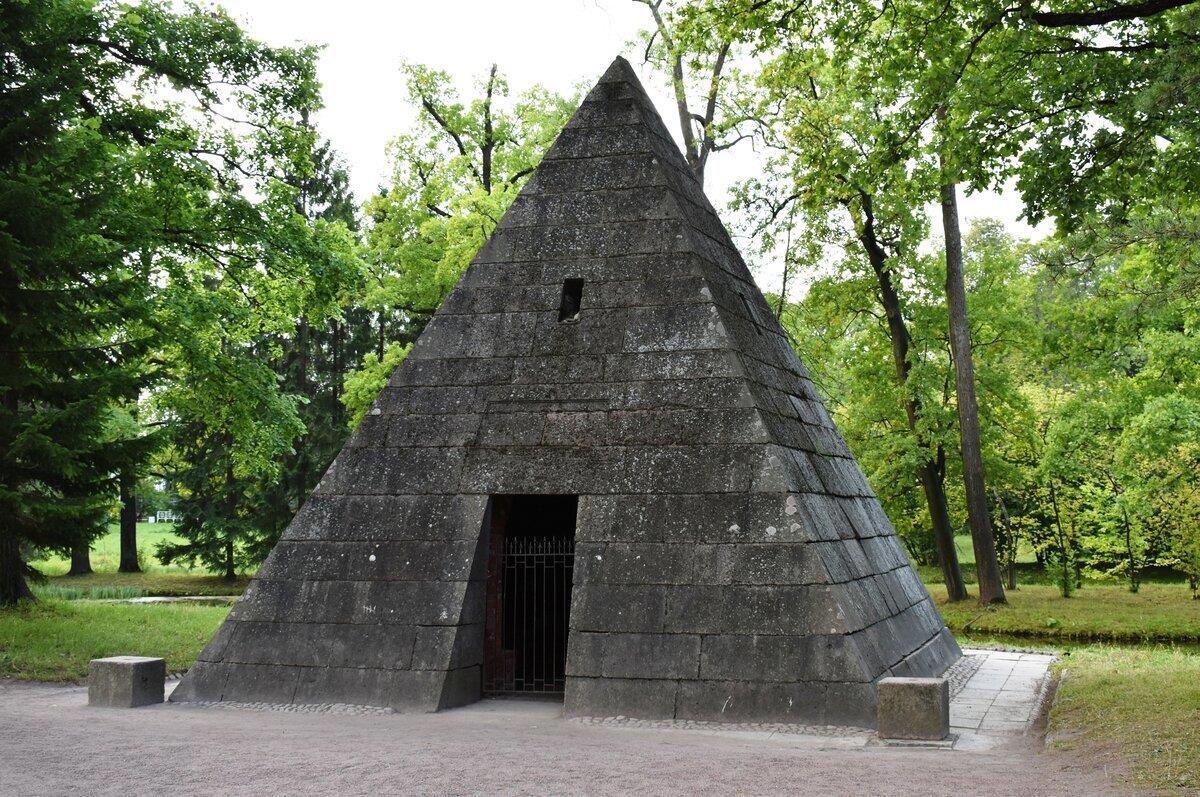

Другая пирамида была в Царском Селе, затем её разобрали и поставили, по всей видимости, сильно уменьшенную реплику.

Помимо пирамид для триангуляции необходимы ещё и обелиски-гномоны. Где находится один из самых невероятных обелисков мы знаем.

Вообще, обелиски можно встретить в разных городах и это никакие не памятники фаллическом божествам, которые на всех углах грезятся нашим историкам, это на самом деле, геодезические приборы, которые были нужны для картографирования местности.

Но какие люди в Питере занимались этими научными изысканиями? В 1724 году (скоро будет юбилей), по указу Петра Первого, была основана Петербургская академия наук, а уже в 1725 она получила свою астрономическую обсерваторию. Для управления этой обсерваторией из Франции выписывают ученика легендарного Джованни Кассини, профессора математики Жозефа-Никола Делиля, ну а затем на Россию сбрасывается самый настоящий десант из выдающихся европейских математиков, астрономов и естествоиспытателей. Можно без доли сомнения заявить, что в Петербурге в 18-м веке трудилась элита мировой науки. Достаточно назвать имя швейцарца Леонарда Эйлера, который жил и трудился до самой смерти в Санкт-Петербурге.

Для тех кто мало знаком с наукой, достаточно сказать, что Эйлер один из самых великих математиков в истории человечества и один из самых главных учёных 18-го века. За что на Россию свалилась такая благодать?

Именно Эйлер воспитал всю нашу научную элиту, это его ученики и ученики его учеников становились нашими учёными с мировым именем.

Ну а чем, собственно, занимался Эйлер в Петербурге? Список будет очень внушительным, остановимся лишь на некоторых фактах. Впервые применил аналитические методы в картографии, вывел общее уравнение геодезических линий на поверхности, ну и, соответственно, занимался треугольниками. Вполне возможно, что для таких математиков и их вычислений в Питере и строили пирамиды. Ну а почему Питер? Просто потому, что он находится на одной долготе с египетскими пирамидами. Более того, Питер находится в 30 градусах от знаменитого Гринвича, поэтому, исследования проделанные в Петербурге могли использовать англичане с поправкой на 30 градусов.

Ну а как могли использовать пирамиды? Ответа на этот вопрос у меня нет, это задача для математиков и геодезистов. Предположу, что на вершинах пирамид при помощи теодолитов устанавливались на одном уровне специальные маяки. Зная расстояние между этими маяками, при помощи теодолита вы без труда найдете любую точку в радиусе нескольких десятков километров. А что такое несколько десятков километров для геодезии? А это как раз и есть величины, сопоставимые с величиной одной десятой градуса. То есть, проделав ряд замеров на египетских пирамидах можно теоретически вычислить как размеры Земли, так и её форму.

Опять же, для тех кто в танке, да ещё и напялил на голову каску, скажу, что к 18-му веку люди знали, что Земля не имеет форму идеального шара, вопрос был лишь в том, сплюснута ли она на полюсах как тыковка, либо вытянута по ним как дыня. Так вот, замеры сделанные на пирамидах уже могли дать точный ответ на этот вопрос, - Земля сплюснута на полюсах как тыковка. Экватор длиннее меридиана на 60-70 километров.

Но не только маяки на вершинах пирамид могли быть задействованы в измерениях, по всей видимости, в наблюдениях как-то использовались и плоскости самих пирамид, не зря же их облицовывали камнем.

Так когда же, все-таки были построены эти пресловутые египетские пирамиды? А вот тогда же, когда на Питер был сброшен научный десант их и строили. Дело в том, что все измерения должны были проводиться в одно и то же время, иначе в них нет никакого смысла. Поэтому, пирамиды в Египте были построены и работали в то самое время, когда в Питере высадился десант европейских учёных. Затем, питерские пирамиды разобрали, а вот египетские начали разбирать, но не успели, видимо, там что-то произошло. Поэтому, на вершинах пирамид ещё видна облицовка.

При этом, строителям вовсе не обязательно было знать о предназначении сооружений, учёные могли притвориться жрецами и наплести египтянам сказок о чудодейственных свойствах пирамид и раздавать божественную благодать строителям налево и направо.

В любом случае, мы знаем, что в самом конце 18-го века в Египет организовал свой знаменитый поход Наполеон и пирамиды там уже были. Не исключено, что там был какой-то замес, связанный как раз с попыткой разобрать сооружения.

Возможно, Наполеон туда шёл, что ты вызволить учёных и вывезти ценное оборудование.

Но почему обо всём этом нет никаких сведений? Ответ на этот вопрос очень прост, - все работы велись в режиме секретности. Это была очень важная информация и власти не собирались ни с кем ей делиться. Вспомните разработку ядерной бомбы, - в каких журналах можно было увидеть схемы самой бомбы и почитать о ходе работ? Так вот, география для эпох Возрождения-Просвещения и была той самой ядерной бомбой. Кто раньше всех открыл основы географии-геодезии-картографии, тот и получил заветный ключик контроля над всем миром.

Спасибо за внимание