Эль-Убейд-05: убейдский язык, этногенезис и антропология Первой в Евразии Цивилизации

Автор: Алекс А. АлмистовВсем моим уважаемым друзьям-Писателям, Подписчикам и Читателям моих ист-фант-романов на АТ - наш пламенный ПостНовогодний Привет и Поздравления НГ!!!

Как я в прошлом году и обещал в моих Ист. БлогПостах чуток продолжаю публикацию научно-обоснованного цикла моих наработок про загадочную, притом Первую и СверхДревнюю (дошумерская) Цивилизацию Евразии - Эль-Обайд (Уль-Убейд).

Итак, сегодня у нас будет про фактические (археологически и летописно подтвержденные) этногенезис, антропологию и убейдский язык Хомо-представителей Эль-Убейда:

Убаидский язык, образ жизни типичных представителей Первой в Евразии Цивилизации Эль-Обайд (Уль-Убейд) + немного антропологии и лингвистики

***

Убаидский язык

Дошуме́рский субстра́т (англ. Pre-Sumerian Substratum) — совокупность лингвистических гипотез, доказывающих существование автохтонного населения в Южной Месопотамии до гипотетического прихода туда шумеров — создателей местной письменной цивилизации. Существует несколько предположений касательно специфики языка дошумерского населения; однако в настоящее время в среде шумерологов возобладал скептицизм в отношении возможности надёжных субстратных реконструкций исходя из современного уровня знаний.

Прототигри́дские языки́, или «бана́новые языки́», — гипотетические древнейшие языки долины реки Тигр, якобы существовавшие там до прихода шумеров в раннеубейдский период (5300—4700 гг. до н. э.).

Разработкой гипотезы прототигридских языков занимались И. Гельб и И. М. Дьяконов; в числе приверженцев этой гипотезы был С. Н. Крамер. Термин «банановые языки» был предложен И. М. Дьяконовым на основании наличия в шумерских текстах большого количества имён с повторением слогов (как в английском слове banana): Забаба, Хувава, Бунене, Инанна и др. Указанная особенность была свойственна также минойскому языку, чьи генетические связи до настоящего времени не установлены. Кроме того, испанский лингвист Хосеба Лакарра считает, что она была характерна и для ранних состояний баскского языка, чьи генетические связи также достоверно не установлены: *gor > gogor (жесткий), *zen > zezen (бык), *nal → *nanal > ahal (можно), *der → *deder > eder (прекрасный); adar (ветвь) < **lalar, adats (длинные волосы) < **lalats, eder < **leler, odol (кровь) < **lolol. Авторы гипотезы связывали «банановые языки» с хассунской или самаррской культурами.

Также «банановые» имена предположительно представлены среди имён вождей гиксосов, не имеющих надёжной семитской этимологии — Бнон, Апопи и др.

Гипотезу о «банановых языках» поддержали лишь немногочисленные учёные. Резкой критике подверг её Г. Рубио, предположивший семитскую этимологию у многих «банановых» имён

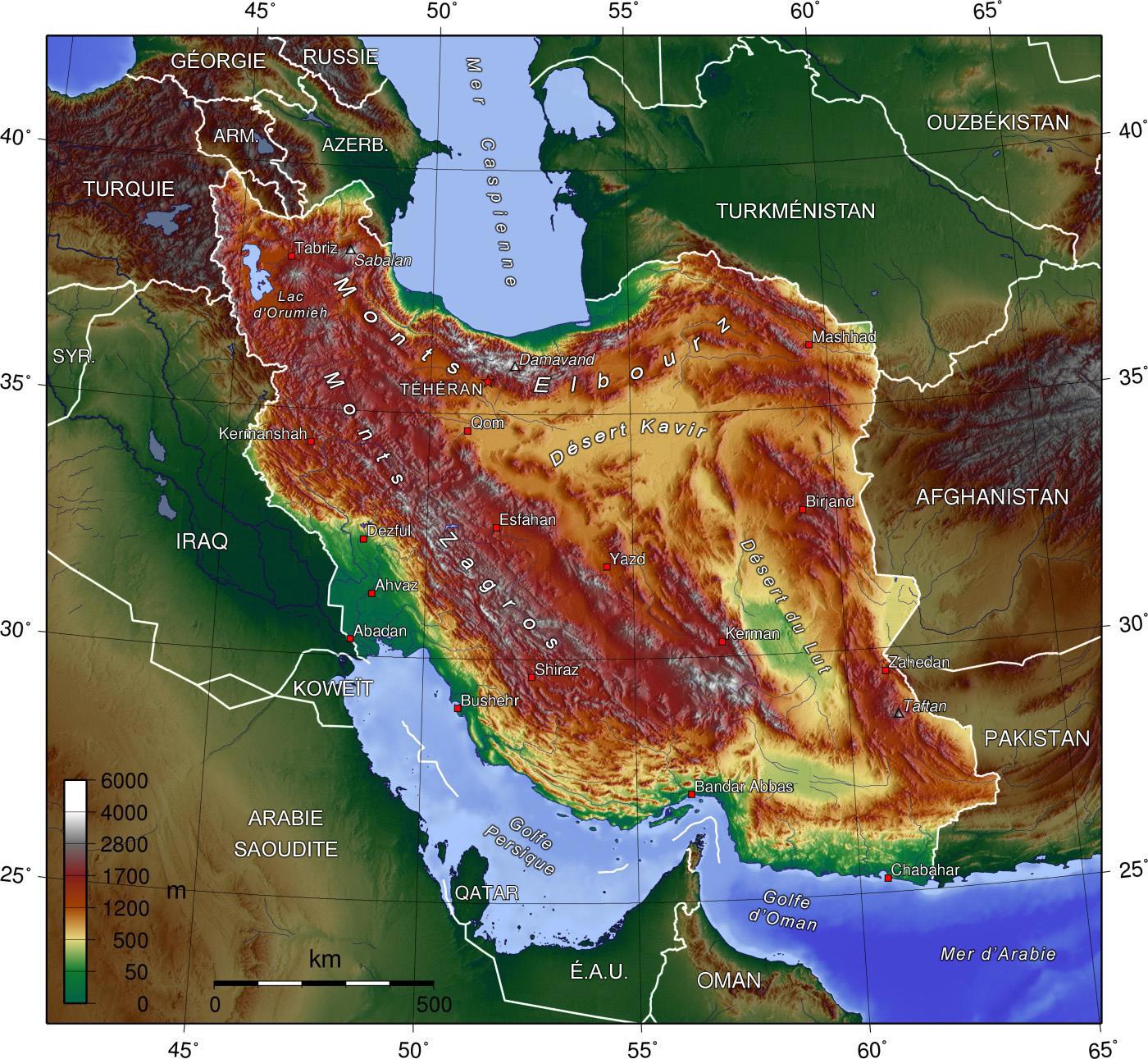

Загрос на топографической карте Ирана

При этом: в рамках действующей исторической парадигмы считается, что носителями культуры были субареи — выходцы из предгорий Загроса. Есть предположение, что они говорили на «банановом языке», некоторые слова которого остались в шумерском (например, Забаба, Инанна, Хумбаба). Усиление шумерской общности привело к вытеснению убайдцев на Верхний Тигр и северные районы Загроса, где они позже ассимилировались с хурритами.

СПРАВКА:

«Загрос» (перс. رشتهكوههای زاگرس,) — это крупнейшая горная система современного Ирана. Некоторые отроги Загроса простираются также на территорию Ирака. Загрос (перс. Патак, Поштекух) тянется на расстояние более чем 1500 км от провинции Курдистан у границы с Ираком до Ормузского пролива. Горная цепь пролегает параллельно течению Тигра и побережью Персидского залива, от которого они удалены на 50-100 км. Самая высокая вершина высотой до 4548 м (г. Зердкух) расположена вблизи города Исфахан. Южнее Шираза Загрос в среднем на 1000 м ниже.

С точки зрения истории - предполагается, что человеку впервые удалось приручить коз именно в Загросских горах. Помимо этого, область Загроса считается родиной древних индоевропейских племён, таких как гутии и луллубеи (о луллубеях мы уже упоминали в главе об Древнем Эламе – Прим. авт.).

«Субаре́и» — это древнейшее население Северной Месопотамии, в узком смысле — «страны Субарту», известной из шумеро-аккадских клинописных источников. По поводу их языковой и этнической принадлежности пока существуют лишь осторожные предположения. Согласно наиболее распространенной точке зрения (представленной, например, в трудах Б.Грозного, И. М. Дьяконова и др.), предками субареев являлись носители халафской археологической культуры. Язык (или языки) часто связывают с т. н. протоевфратским лингвистическим пластом в шумерской лексике.

Страна «Субар» (шумер. Su-bir4/Subar/Šubur) или «Субарту» (аккад. Šubartum/Subartum/ina Šú-ba-ri, ассир. mât Šubarri) — страна, упоминаемая в аккадских и ассирийских текстах. Находилась на реке Тигр, к северу от Вавилонии. Название страны также имеет форму Субари в документах из Амарнского архива или Šbr (гласные опущены) в угаритских надписях. В шумерском мифологическом эпосе Энмеркар и повелитель Аратты приводится перечень стран, где «смешаны языки» — в их число входят Субарту, Хамази, Шумер, Ури-ки (Аккад) и Марту (страна амореев). Аналогичным образом, в наиболее ранних упоминаниях «четырёх кварталов» вокруг Аккада упоминается Субарту, наряду с Марту, Эламом и Шумером. Субарту упоминается как провинция империи Лугальаннемунду.

Одновременно с этим, по мнению большинства современных историков, Субарту — это раннее название собственно Ассирии на Тигре, хотя согласно ряду других теорий, Субарту могла находиться несколько восточнее, севернее или западнее. По И. М. Дьяконову, Субарту — по-видимому, области по среднему и верхнему течению Тигра и его притокам, где при Саргоне I могли ещё жить носители «бананового» языка, а также хурриты, которых аккадцы называли субареями

Халафская культура — неолитическая археологическая культура 5 тыс. до н. э. в Северной Месопотамии (Ирак, северная Сирия, юго-восточная Турция). Названа по поселению Тель-Халаф (араб. تل حلف) в северной Сирии, возле турецкой границы. Не менее известен археологический памятник Невалы-Чори.

Халафская культура происходила из восточных районов Анатолии, а в 6 тыс. до н. э. распространилась по территории современных Сирии и Ирака.

Культура существовала в 5050-4300 гг. до н. э. (по старой некалиброванной хронологии) или в 5600-4500 гг. до н. э. (по новой калиброванной хронологии).

Халафская культура исчезла или была уничтожена около 4400-4300 гг. до н. э. в результате вторжения с юга предков шумеров. В северной Месопотамии она была сменена убайдской культурой.

Хронология халафской культуры реконструируется по богатым находкам керамики в местности Арпахия в Ираке, где в неолите находился местный центр производства керамики:

·древний Халаф: 5600-5300 гг. до н. э.

·средний Халаф: 5300-4800 гг. до н. э.

·поздний Халаф: 4800-4500 гг. до н. э.

В некоторых поселения халафской культуры обнаружены загадочные строения, названные толосами. Толосы - это округлые глинобитные сооружения на каменном фундаменте от 3 до 9 м в диаметре. По-видимому, толосы являлись общинными складскими помещениями. Вместе с тем на основании обнаружения в некоторых толосах захоронений с горшками и статуэтками археологи склонны считать эти сооружения святилищами для захоронения знати. В Телль-Арпачае был раскопан самый большой из известных толосов. Он состоял из переднего зала длиной 19 м и главного помещения диаметром 10 м, при этом толщина стен составляла 2-2,5 м. К концу халафской культуры толосы исчезают в Передней Азии и сохраняются только на Кипре (первые киприоты - халафцы?).

Что же касается «банановых языков», то в русскоязычной литературе по ними обычно подразумевают, прототигридские языки или протоевфратские языки (в англоязычной литературе) — гипотетические древнейшие языки долины реки Тигр, якобы существовавшие там до прихода шумеров в раннеубайдский период (5300-4700 гг. до н. э.).

В зарубежной ориенталистике сторонниками гипотезы были, в частности, Сэмюэл Крамер и Бенно Ландсбергер. Они выделяли в шумерской лексике группу слов, имевших «нешумерскую» морфологию, которую они относили к дошумерскому слою населения.

В бывшем СССР с аналогичной гипотезой выступили И. М. Дьяконов и В. Г. Ардзинба (главы 1-3 «Истории Древнего Востока», где изложена эта гипотеза, написаны ими совместно). Они предложили термин «банановые языки» на основании наличия в шумерских текстах большого количества имён с повторением слогов (как в английском слове banana): Забаба, Хувава, Бунене, Инанна и др. Указанная особенность была свойственна также минойскому языку, чьи генетические связи до настоящего времени не установлены. Авторы гипотезы связывали «банановые языки» с халафской или самаррской культурами.

Ещё одной интересной деталью в области уже предпринятых попыток идентифицирования корней убайдского языка является тот факт, что к началу 21-века ряд исследователей пришел к выводу, что используемые в шумерском языке термины, связанные с основными местными промыслами и ремеслами (сельское хозяйство, рыболовство, обработка металлов и дерева, кожевенное дело, прядение шерсти и производство керамики), являются в значительной части заимствованными, в то время как терминология, связанная с морской и речной навигацией, скотоводством, резьбой по камню и скульптурой, письменностью, измерением земельных участков, а также судебная и юридическая лексика — шумерского происхождения. Следовательно, можно предположить, что шумеры, прибывшие в страну, ассимилировали носителей ал-убайдской материальной культуры, которую в значительной степени усвоили. Вместе с тем утверждению некоторых исследователей, что именно семиты были носителями ал-убайдской культуры, противоречит тот факт, что ни один из древнейших городов Месопотамии не носит семитского названия.

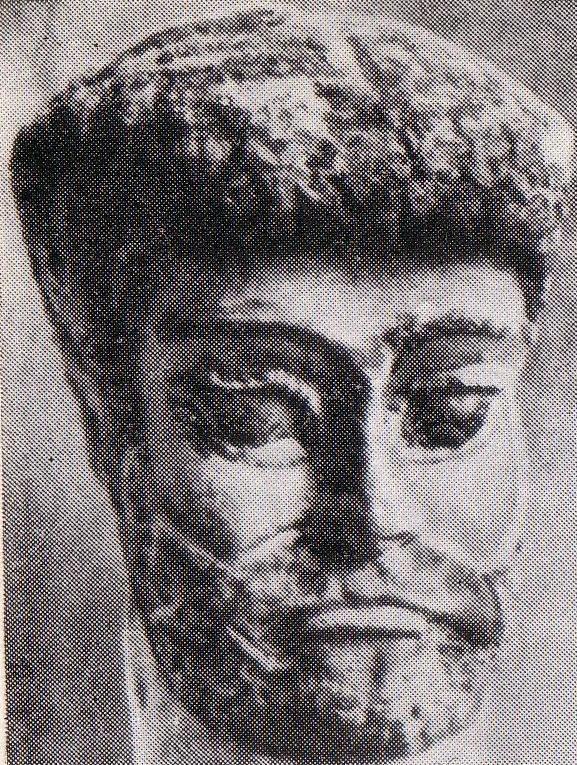

Посмертное скульптурное изображение головы эламита Сузы XV-XIV века до н.э. Необожженная раскрашенная глина Высота 0,24 м; ширина 0,15 м (Коллекция музея Лувр, Париж)

Описание: В середине второго тысячелетия сузцы хоронили своих покойников в семейных склепах, вырытых прямо под их домами. Возле головы умершего, которая возможно закрывалась покрывалом, часто ставили портрет, выполненный непосредственно в момент смерти. Это единственный на Востоке образец правдивого погребального искусства, которое преследует целью персональное сходство. Эта скульптура изображает типичного эламита с суровой выразительностью, присущей неприхотливому народу, который имел глубокие связи с жителями гор.

Антропологическая и этническая идентификация убаидцев и их образ жизни [56, А. Ю. Низовский, «Сто великих археологических открытий». – М.: ВЕЧЕ. - 2002]

Вот уже более столетия археологов мучает вопрос: откуда появились убайдцы?

Некоторые пытались найти их следы в Индии и Палестине, но не нашли. Не было их и в соседнем Иране. Одно время решили, что они пришли из Саудовской Аравии. Там были найдены следы убайдских поселений. Однако убайдские поселения в Аравии оказались более поздними, чем месопотамские. Убайдцы сами пришли сюда из Месопотамии. Так и до сих пор точно не известно, откуда пришли первые земледельцы в Южную Месопотамию. Ясно только одно, что, когда на севере Месопотамии расцветала халифская культура, убайдские земледельцы стали осваивать долину Тигра и Евфрата.

Ранние исследователи (Г. Холл, Л. Вулли и др.) стремились соотнести материальную культуру Убейда с одним из двух известных древнейших народов Южной Месопотамии — шумерами или аккадцами (восточными семитами). Резкие изменения в материальной культуре при переходе от Убейда к Уруку могли указывать на смену населения. Учитывая, что в урукский период появляются первые образцы письменности, создание которой связывается с шумерами, возникла традиционная точка зрения о прибытии шумеров откуда-то извне в самом начале урукской эпохи. В середине XX в. труды Дж. Оутс и последующие находки фазы Убейд 5 показали, что переход между Убейдом и Уруком не был столь резким и что предпосылки многих изменений вызревали достаточно давно; однако издававшиеся параллельно работы лингвистов (Э. А. Шпейзер, Б. Ландсбергер) сформировали гипотезу «дошумерского субстрата», которую другие исследователи (С. Н. Крамер и др.) попытались соотнести с данными археологии. В результате этого появилась гипотеза, соотносящая убейдцев с так называемыми прототигридским (или «банановым») языковым пластом дошумерского субстрата, представленная в работах С. Н. Крамера, И. Гельба и И. М. Дьяконова. Население Месопотамии, говорившее на этих языках, в этих трудах иногда именуют субареями. В последующее время субстратные гипотезы подверглись существенной критике. В то же время, учитывая сложную основу, на которой мог сформироваться Убейд и множество локальных вариантов его материальной культуры, современные исследователи склонны видеть в Убейде полиэтничную общность (включавшую даже предков исторических шумеров)

При этом, по мнению большинства современных антропологов, в среднебронзовом периоде на территории Передней Азии в основном были распространены долихокранные краниологические типы с высоким сводом мозговой коробки, с умеренношироким и высоким лицом и с узким и высоким носом. Таковы, например, краниологические серии из регионов Ур, Киш, Эль-Убейд, Таб-лед-Хилл и др. Аналогичный комплекс признаков прослеживается и в сериях из Средиземноморья: Эллады, Аргоса, Нубии и Нижнего Египта.

Однако эти серии характеризуются некоторыми такими особенностями, которые отличают их от кавказских типов. В сериях Эль-Убейд, Таб-лед-Хилл, Нижней Нубии, Эллады и в особенности в серии из Аргоса, наблюдаются средние или ниже среднего размеры высоты лица, а в сериях из Ура, Киша, Эль-Убейда, Таблед-Хилла и др. малые размеры высоты носа.

Похожего мнения в части антропологии убаидцев придерживаются и археологи. В частности, Л. Вулли в своей книге [68] пишет:

«…Строением черепов люди Эль-Обейда походят на так называемый кавказский тип человека. Все это позволяет предположить, что племена Эль-Обейда пришли в долину Евфрата с востока, т. е. из горной страны…»

В отношении же образа жизни убаидцев необходимо отметить, что осваиваемый ими район был очень тяжелым для заселения. Здесь не было никаких животных, которых можно было бы одомашнить. Летом иссушающая жара, непредсказуемые и ненадежные дожди. Зимой холода. Ни камня, ни дерева, годного для построек. Ни залежей металлических руд, ни драгоценных камней. Ничего. Условия для жизни далеки от того, чтобы считать их райскими. И все же люди здесь поселились.

В V тыс. до н.э. убаидцы жили крайне бедно: ячмень, высеваемый на узкой полосе земли между болотами и выжженной пустыней, орошался нерегулируемыми и неравномерными разливами, и приносил скудные неустойчивые урожаи. На то, что это были именно убаидцы, а не шумеры, указывает последующее клинописное название рек Евфрата и Тигра - "буранун" и "идиглат" явно не шумерского происхождения.

Вот как описывает Леонард Вулли образ жизни и поселения Эль-Убейд (самые древние слои) и Раджейбе (расположено в десяти километрах к северо-востоку от Ура и как брат-близнец похоже на Эль-Убейд) первых убаидцев:

«… Примерно в шестидесяти метрах от развалин храма [найденного в 1919г. Г.Р. Холлом – Прим. авт.] находилось небольшое возвышение; оно поднималось над окружающей равниной всего на два метра. Поверхность его была усыпана кремневыми орудиями и черепками вылепленной от руки раскрашенной глиняной посуды такого же типа, как в Эриду на юге Ура. Находки были отнесены к «доисторическим», тогда о них больше почти ничего не знали…

… Под пяти–десятисантиметровым слоем легкой пыли и черепков залегал пласт твердой земли толщиной не более метра, в котором оказалось множество осколков расписной глиняной посуды, кремневые и обсидиановые орудия, остатки тростниковых циновок, обмазанных смесью глины и помета или реже — смесью земли и битума. Ниже начинался уже чистый водоносный слой…

…Некогда здесь действительно был островок из речного ила, поднимавшийся над заболоченной равниной. Люди нашли его и построили на нем примитивные хижины из тростника, обмазав их глиной. Позднее деревня была покинута. Черепки и пыль на поверхности — вот все, что от нее осталось. ..

… Несмотря на скудность находок, они многое рассказали нам об этих людях. Первое и самое главное, что мы узнали: здесь жили люди позднего неолита. Во всем Эль-Обейде не удалось найти никаких следов металла. Если медь и была известна, то употреблялась она лишь для изготовления небольших предметов роскоши. Что касается орудий, то все они были каменными. Более крупные инструменты, такие, как мотыги, изготовлялись из кремня или кварца, и то и другое можно найти в верхней части пустыни. Ножи и шила делали из горного хрусталя или вулканического стекла, обсидиана. Эти материалы приводилось доставлять издалека. Бусы были из горного хрусталя, сердолика, розового хрусталя и раковин. Их только обкалывали для придания формы, но не полировали. Однако две-три полированные обсидиановые палочки для носа или ушей, найденные на поверхности и, по-видимому, относящиеся к той же эпохе, свидетельствуют, что искусство тонкой обработки камня было известно мастерам Эль-Обейда.

Но высшего мастерства они достигли все-таки в гончарном ремесле. Их глиняная посуда, вылепленная без помощи гончарного круга, отличается тонкостью стенок и красотой форм. Весьма своеобразны сосуды с черными или коричневыми узорами по белому фону, который от пережога зачастую приобретал странный и, пожалуй, довольно эффектный зеленоватый оттенок. Орнамент на всех сосудах геометрический, из простейших элементов — треугольников, квадратов, волнообразных или зубчатых линий и уголков, которые либо отчетливо выдавлены, либо нанесены штрихами. Они всегда искусно скомбинированы и очень хорошо сочетаются с формой сосудов. Можно с полной уверенностью сказать, что эти образцы глиняной посуды, самые древние из найденных в Нижней Месопотамии, по своему совершенству превосходят все, что здесь производилось вплоть до арабского завоевания…

Глиняная посуда Эль-Обейда свидетельствует о том, что гончарное искусство — не местного происхождения и принесено сюда уже в полном расцвете откуда-то извне. Последние раскопки в Эриду обнаружили более ранние образцы такой же посуды, разница заключается только в степени совершенства, а стиль и характерные особенности здесь те же самые, что и в Эль-Обейде. Очевидно, первые поселенцы речной долины принесли эти формы керамики из своей родной страны. Но откуда? Пока что Сузы единственное место, где обнаружены аналогичные гончарные изделия: это расписная доисторическая посуда Элама. Нельзя сказать, что это одно и то же, однако несомненное сходство, целый ряд характерных признаков позволяют предположить, что гончарные изделия Элама и Нижней Месопотамии имеют как бы общих предков. Если это предположение правильно, то жители Эль-Обейда должны были спуститься в долину с Эламских гор на востоке. Вполне естественно, что высыхающие болотистые низины с их плодородной почвой должны были привлечь соседние племена. Но выгоды земледелия вряд ли могли соблазнить кочевников западной пустыни, а потому первые пришельцы явились в долину либо с севера, либо с востока. Однако между гончарными изделиями Эль-Обейда и северных племен, насколько нам известно, нет ни малейшего сходства: древние гончарные изделия севера не расписные. Поэтому даже частичная аналогия с Эламом является в данном случае решающей.

Пришельцы несомненно были земледельческим народом. Их самое распространенное каменное орудие — мотыга. Многочисленные маленькие кремневые осколки, по-видимому, остались от салазок-волокуш, употреблявшихся для обмолота зерна, а каменные ступки и ручные мельницы доказывают, что уже размалывали зерно, из которого пекли хлеб. Но самым любопытным свидетельством являются серпы, вернее осколки серпов, в изобилии усеявшие то место, где стояла деревня. Серпы были сделаны из обожженной глины. Казалось бы, глина — наименее подходящий материал для изготовления режущих инструментов, однако форма осколков не оставляет никаких сомнений. Обожженная глина настолько прочна, а режущий край так остер, что эти серпы в какой-то мере отвечали своему назначению. Разумеется, они часто ломались, — этим и объясняются находки огромного количества обломков и почти ни одного целого экземпляра.

… Кроме обработки земли, первые убаидцы разводили домашних животных. На это указывает наличие коровьего помета в глиняной обмазке их хижин, а также найденная нами глиняная фигурка свиньи. Пряслица из обожженной глины или битума свидетельствуют о том, что они умели изготовлять пряжу, скорее всего шерстяную, и знали ткачество: тяжелые глиняные диски с двумя отверстиями почти наверняка служили противовесами ткацкого станка.

Как и следовало ожидать, жители этой деревни, расположенной вблизи реки и болот, употребляли в пищу рыбу: среди развалин хижин осталось много рыбьих костей. Многие рыбьи скелеты совсем маленькие: такую мелочь вылавливали сетями. Найденные нами голыши с желобками, по-видимому, были грузилами для сетей. Кроме того, мы нашли глиняную модель открытой, похожей на каноэ лодки с загнутым носом. (Для Месопотамии – это одно из первых упоминаний о наличии у местных жителей навыков мореходства. Напомним, речь идет приблизительно о 4 500 -4 300 гг. до н.э. А значит, с точки зрения нашей гипотезы о возможном родстве лемуриейцев и убайдцев, последним ничто не мешало попасть в Месопотамию по морю. – Прим. авт.).

Обитатели деревни носили ожерелья из бусин, а также палочки в ушах или носу, — о них уже упоминалось выше. Некоторые глиняные статуэтки изображают женщин с огромными ожерельями и нарисованными на плечах линиями, которые, по-видимому, изображают накидки. Сохранилась и нижняя половина одной из таких фигурок с какими-то полосами: это либо узкие завязывающиеся спереди шаровары, либо следы татуировки…»

Наиболее крупным поселением убаидце, видимо был Эриду, где в самых нижних слоях найдено отдельно стоящее кирпичное сооружение, которое принято считать храмом. Этот храм с течением времени постоянно перестраивался и увеличивался в размерах. Из того, что новое святилище каждый раз строилось на месте старого, можно заключить, что участок, на котором оно стояло, считался священным местом. К середине IV тыс. до н.э. он достиг монументальных размеров: на двухметровой платформе, защищавшей от наводнений, располагался зал 20м х 4м, с алтарем у одной из стен.

Так же, на наш взгляд, важно отметить тот факт, что в Убайдской культуре выделяется классический южный вариант и северный, более поздний, в котором наряду с южно-убайдскими чертами сохранились сильные следы предыдущей, халафской культуры — двухцветная керамика, круглые в плане дома-толосы, женские статуэтки, более массивные, чем на Юге, и изображающие полных женщин, сидящих с подогнутыми коленями; на Юге же — стройные, удлинёныые фигурки стоящих женщин.

Общество убаидцев

Носители Эль-Обейдской культуры были оседлыми земледельцами, имели домашний скот, жили в домах из сырцового кирпича, образующих поселения, которые группировались вокруг центрального культового святилища — храма.

Убейдские памятники не содержат надёжных свидетельств обособившейся элиты, нет явных изображений лидеров, не обнаружены погребения кардинально выделяющиеся богатством инвентаря. В целом, показатели социального ранжирования в материальной культуре смазаны. Предполагается, что общества ранних убейдских фаз по своей структуре напоминали эгалитарные доисторические коллективы Ближнего Востока, реконструируемые на основе большинства памятников Сирии, Палестины, Северного Ирака и др.; их организации приписывается доминирование горизонтальных связей и ведущая роль родовых отношений — включая старшинство и положение в системе родства.

В эпоху зрелых убейдских фаз происходило усложнение социальной структуры, однако содержание и подробности этого процесса неясны. Учитывая развитие культовых построек в то время и данные последующих эпох, предполагается, что административные функции постепенно сосредотачивались в ведении храмов, действовавших от имени божеств: известно, что древнейшие титулы правителей Месопотамии (эн, энси) имели жреческое происхождение; важную роль должны были играть и традиционные общинные институты — народное собрание, совет старейшин (сохранились до исторической эпохи). Фракционные погребения из могильника Эреду могут служить свидетельством военных столкновений; на рост социальной напряженности и начало обособления элиты могут указывать находки оружия, в том числе из меди, относящиеся к самому концу периода.

Погребения убаидцев — трупоположения в грунтовых ямах или цистах прямоугольной формы; поза умершего нетипична для Месопотамии предшествующего и последующего времени — вытянутая, на спине.

Ещё одним признаком культуры являются изогнутые «глиняные гвозди» из обожженной глины — объекты неясного назначения (возможно, тёрочники). В период развития убайдской культуры вошли в употребление глиняные кирпичи и появились крупные здания. Стены этих зданий, обмазанные штукатуркой из глины, украшались покрытием, напоминающим мозаику: в стену вдавливались с определенными интервалами удлиненные, конической формы глиняные «гвозди» с плоскими головками, окрашенные в черный и красный цвета.

Города и Экономика убаидцев

Убейдские постройки — хижины из тростника или сырца (иногда в сочетании); наиболее полно изучены крупные здания — предположительно святилища или многофункциональные общественные постройки. Крупнейшее сооружение такого рода — храм в Эреду; на протяжении фаз Убейд 1-4 он эволюционировал от незначительной «часовни» до крупного святилища законченного облика, характерного для месопотамских храмов исторической эпохи. Особенностью убейдской архитектуры был трёхчастный план построек — организованный вокруг крупного центрального помещения; эта традиция была воспринята и последующими культурами Месопотамии. Крупные постройки, как правило, находились в центре поселений, но план последних зачастую неясен. Размеры убейдских поселений разнообразны — от мелких деревень и хуторов в один-два дома (хамринские памятники) до крупных центров или даже протогородов (Эреду), оценки площади которых ненадёжны. В последнем случае речь могла идти о центрах формировавшихся территориальных общин («номов») — предшественников исторических городов-государств Месопотамии. Косвенными свидетельствами этой централизации служит рост храмов и обустройство крупных могильников (особенно в Эреду).

Тростниковый жилой дом убейдского периода. Современная реконструкция. Национальный парк г. Ктесифона

В течение большей части убейдского периода поселения представляли собой сравнительно небольшие земледельческие поселки, широко разбросанные по месопотамской равнине вблизи естественных источников воды (реки, озера, каналы). Каких-либо особых различий между ними в это время не наблюдалось.

Ситуация заметно изменилась лишь к концу Убейда, то есть в середине IV тыс. до н. э. Как показали исследования известного американского археолога Роберта Мак Адамса в районе Урука (Варки), именно тогда Урук из простого поселка земледельцев превращается в важный религиозный и политико-административный центр окружающей его территории, где, в свою очередь, выделяются более крупные поселения – «городки» и тяготеющие к ним группы деревень. Однако решающие перемены в характере поселений Южного Двуречья происходят лишь в последующих урукском и протописьменном периодах.

Убейдские археологические материалы наглядно показывают, как постепенно возрастала роль храмов в жизни сельских общин, как они стали главными центрами экономической и социальной жизни в нарождающихся месопотамских городах. Здесь уместно опять вернуться к вопросу о соотношении убейдской культуры и шумерской цивилизации: можно ли рассматривать первую как родоначальницу второй? Однозначно ответить на него совсем не просто. Слишком мало мы еще знаем об этом переходном периоде (речь идет не только об археологических материалах, но и о письменных документах, данных антропологии, палеоботаники, палеозоологии и т. д.). И тем не менее многие компетентные исследователи высказываются в пользу преемственности этих двух культур.

Основой экономики было ирригационное земледелие, о бурном развитии которого свидетельствуют многочисленные находки глиняных серпов (очерчивают берега древних оросительных каналов). Помимо этого убейдцы занимались ремеслом, рыболовством и охотой — в том числе с помощью собак типа салюки, которых иногда хоронили с людьми.

Торговля обсидианом: Начиная примерно с 5500 г. до н.э., убаидская керамика периодов 2 и 3 была задокументирована на участке H3 в Кувейте и в Досарии на востоке Саудовской Аравии. В Досарии были проанализированы девять образцов обсидиана, связанного с Убаидом. Они происходили из восточной и северо-восточной Анатолии, например, из Пасинлера, Эрзурума, а также из Армении. Обсидиан был в виде готовых фрагментов клинка.

Зародившись в Южной Месопотамии убейдская традиция оказала мощное влияние на соседние регионы. В Северной Месопотамии аккультурации подверглись местные халафские общины, что породило смешанную культуру Северного Убейда. Похожие традиции возникли в Эламе (Сузы А), Леванте и других регионах; в свою очередь они перенесли часть убейдского влияния дальше. В итоге сформировалась беспрецедентная по масштабам зона взаимодействий — убейдская «ойкумена», охватившая многие регионы Ближнего и Среднего Востока. Такая специфика побуждает исследователей избегать трактовки Убейда как традиционной археологической культуры, предпочитая использовать другие термины («феномен», «стратиграфический стиль» и т. д.).

Завершение убейдской эпохи связано со значительными изменениями в материальной культуре Южной Месопотамии — введением гончарного круга (и опосредованно — колеса), стандартизацией керамики, распространением нерасписной посуды, кардинальным изменением в погребальном обряде, появлением оружия в захоронениях и т. д. В трудах начала XX века эти изменения связывались с гипотетическим приходом нового населения — шуме́ров.

К.К. Ламберг-Карловски (США) считает, что хотя убейдскую культуру преждевременно называть шумерской, все же она должна была подготовить почву для последней. Появление социальных слоев, развитие торговли и рост населения, основание новых поселков и городов – все это отличает Убейд от более ранних неолитических культур.

Близкой точки зрения придерживается и наш соотечественник И.М. Дьяконов.

«Кто бы ни были подлинные создатели убейдской культуры, – отмечает он, – достигнутый ими уровень развития постепенно начинал выводить общество за рамки первобытного строя». Общины, руководимые храмовой организацией, объединялись для создания и поддержания все более сложных оросительных систем. Развитие экономики, торговли и обмена способствовало имущественному расслоению общества.

Все археологи говорят о культурной преемственности Убейда с Шумером в культовой архитектуре, керамике, домостроительстве, хозяйственных навыках и приемах, в предметах быта. Не случайно, видимо, и то, что все главные шумерские города возникли на месте прежних убейдских поселений. По словам И.М. Дьяконова, материальные памятники свидетельствуют о том, что создатели убейдской культуры на юге Двуречья конца V – начала IV тыс. до н. э. были безусловно шумерами, а «с возникновением иероглифической письменности на грани IV и III тысячелетий до н. э. мы имеем уже бесспорные доказательства, что население Нижней Месопотамии было шумерским».

Итак, к концу убейдского периода Месопотамия существенно изменяется.

Переход от деревни к протогороду и от первобытно-общинного строя к государству и цивилизации совпал в Ираке с появлением новых форм керамики, изобретением гончарного круга, заменой плоских печатей из камня цилиндрическими и с рядом других достижений, кульминацией которых было изобретение письменности незадолго до 3000 г. до н. э. Археологические данные показывают полную преемственность в архитектурных и религиозных традициях с предыдущей эпохой. Поэтому мы, скорее всего, имеем здесь дело не с внезапной революцией, а с финальным этапом эволюции, начавшейся в Месопотамии за много столетий до этого.

***

Наука и технологии убаидцев

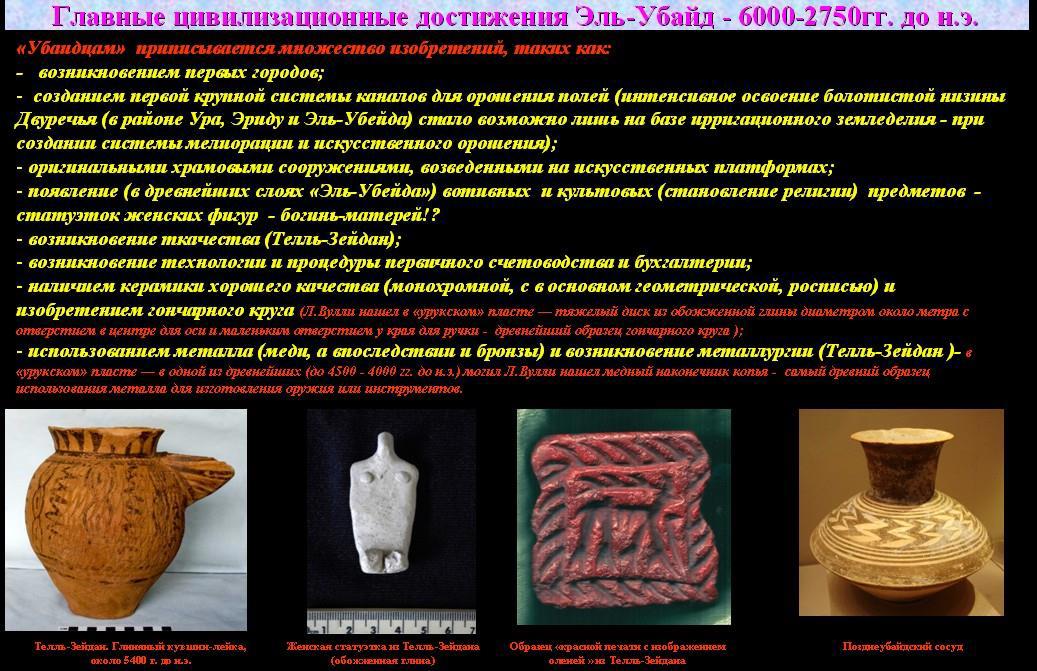

Убайдская культура, прежде всего, характеризуется:

- возникновением первых городов;

- созданием первой крупной системы каналов для орошения полей (интенсивное освоение болотистой низины Двуречья (в районе Ура, Эриду и Эль-Убейда) стало возможно лишь на базе ирригационного земледелия - при создании системы мелиорации и искусственного орошения);

- оригинальными храмовыми сооружениями, возведенными на искусственных платформах;

- наличием керамики хорошего качества (монохромной, в основном – с геометрической, росписью) и изобретением гончарного круга;

- использованием металла (меди, а впоследствии и бронзы).

Здесь, напомним:

Высшего мастерства Убаидцы достигли в гончарном ремесле.

Их глиняная посуда, вылепленная без помощи гончарного круга, отличается тонкостью стенок и красотой форм. Весьма своеобразны сосуды с черными или коричневыми узорами по белому фону, который от пережога зачастую приобретал странный и, пожалуй, довольно эффектный зеленоватый оттенок. Орнамент на всех сосудах геометрический, из простейших элементов — треугольников, квадратов, волнообразных или зубчатых линий и уголков, которые либо отчетливо выдавлены, либо нанесены штрихами. Они всегда искусно скомбинированы и очень хорошо сочетаются с формой сосудов. Эти образцы глиняной посуды - самые древние из найденных в Нижней Месопотамии, по своему совершенству превосходят все, что здесь производилось вплоть до арабского завоевания.

Глиняная посуда Эль-Обейда свидетельствует о том, что гончарное искусство — не местного происхождения и принесено сюда уже в полном расцвете откуда-то извне. Последние раскопки в Эриду обнаружили более ранние образцы такой же посуды, разница заключается только в степени совершенства, а стиль и характерные особенности здесь те же самые, что и в Эль-Обейде. Очевидно, первые поселенцы речной долины принесли эти формы керамики из своей родной страны. Но откуда? Пока что Сузы единственное место, где обнаружены аналогичные гончарные изделия: это расписная доисторическая посуда Элама.

Нельзя сказать, что это одно и то же, однако несомненное сходство, целый ряд характерных признаков позволяют предположить, что гончарные изделия Элама и Нижней Месопотамии имеют как бы общих предков. Если это предположение правильно, то жители Эль-Обейда должны были спуститься в долину с Эламских гор на востоке. Вполне естественно, что высыхающие болотистые низины с их плодородной почвой должны были привлечь соседние племена. Но выгоды земледелия вряд ли могли соблазнить кочевников западной пустыни, а потому первые пришельцы явились в долину либо с севера, либо с востока.

Однако между гончарными изделиями Эль-Обейда и северных племен, насколько нам известно, нет ни малейшего сходства: древние гончарные изделия севера не расписные. Поэтому даже частичная аналогия с Эламом является в данном случае решающей…

Хозяйство

Убейдские люди были первыми земледельцами, заселившими Южную Месопотамию, где без искусственного орошения, без каналов земледелие было невозможно. Использовали они для повышения плодородия полей и весенние разливы Евфрата. Рост урожая сделал возможным появления больших поселений. Эриду, например занимал 10 га и в нем насчитывалось 4 тыс. жителей, он уже превращался в город. Поселения располагались вдоль каналов. В районе Ура – около 40 убейдских поседений, в районе Урука 23. Убейдские слои обнаружены у многих шумерских городов. Тот факт, что убейдские слои – мощные, от 8 до 10 м, говорит о том, что культура существовала долго, почти целое тысячелетие.

Кремневых орудий очень мало, почти нет. Это намек на интенсивное использование металла, хотя и металлических изделий в числе обнаруженных вещей почти нет.

Поскольку металл в низовья Евфрата доставлялся издалека, металлические изделия берегли, испорченные не выбрасывали (и они не отлагались в культурном слое), а пускали в переплавку.

О металлических литых предметах говорят и терракотовые модельки проушных топоров, кинжалов, тесел. Искали и заменители металлу. Так, ухитрялись делать серпы из терракоты, и лезвие получалось годным для жатвы – это установлено в лаборатории С. А. Семенова.

Период, отражающий все эти новые условия, представлен лишь в немногих теллях Южного Ирака. Наиболее важным из них до сих пор остается У рук (Варка). Вот почему и время столь радикальных перемен названо урукским.

Модель топора: http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=17045

Убаидцы несомненно были земледельческим народом.

Их самое распространенное каменное орудие — мотыга.

Многочисленные маленькие кремневые осколки, по-видимому, остались от салазок-волокуш, употреблявшихся для обмолота зерна, а каменные ступки и ручные мельницы доказывают, что уже размалывали зерно, из которого пекли хлеб.

Но самым любопытным свидетельством являются серпы, вернее осколки серпов, в изобилии усеявшие то место, где стояла деревня.

Серпы были сделаны из обожженной глины. Казалось бы, глина — наименее подходящий материал для изготовления режущих инструментов, однако форма осколков не оставляет никаких сомнений. Обожженная глина настолько прочна, а режущий край так остер, что эти серпы в какой-то мере отвечали своему назначению. Разумеется, они часто ломались, — этим и объясняются находки огромного количества обломков и почти ни одного целого экземпляра.

Итак, жители деревни обрабатывали землю.

Кроме того, они разводили домашних животных.

На это указывает наличие коровьего помета в глиняной обмазке их хижин, а также найденная нами глиняная фигурка свиньи.

Пряслица из обожженной глины или битума свидетельствуют о том, что они умели изготовлять пряжу, скорее всего шерстяную, и знали ткачество: тяжелые глиняные диски с двумя отверстиями почти наверняка служили противовесами ткацкого станка.

Как и следовало ожидать, жители этой деревни, расположенной вблизи реки и болот, употребляли в пищу рыбу: среди развалин хижин осталось много рыбьих костей. Многие рыбьи скелеты совсем маленькие: такую мелочь вылавливали сетями. Найденные нами голыши с желобками, по-видимому, были грузилами для сетей.

Кроме того, археологи нашли глиняную модель открытой, похожей на каноэ лодки с загнутым носом. (Для Месопотамии – это одно из первых упоминаний о наличии у местных жителей навыков мореходства. Напомним, речь идет приблизительно о 4 500 -4 300 гг. до н.э.– Прим. авт.).

Обитатели деревни носили ожерелья из бусин, а также палочки в ушах или носу. Некоторые глиняные статуэтки изображают женщин с огромными ожерельями и нарисованными на плечах линиями, которые, по-видимому, изображают накидки. Сохранилась и нижняя половина одной из таких фигурок с какими-то полосами: это либо узкие завязывающиеся спереди шаровары, либо следы татуировки.

***

И да: Всех моих уважаемым друзей-Писателей, Подписчиков и Читателей моих ист-фант-романов на АТ:

С Наступивш-щим повсюду и везде Новым 2024-ым Годом Зеленого Драконо-Змея Горыныча! Ура, ура, ура!!!

И да: картинка 2024 Года! Спасибо Svetlanà (читаем её комменты в пред. блоге):

Кстати, про мой канал на Телеграм, пользуясь случаем, напоминаю (никак не самопиар, но реально - Личное):

Ссылка на авторский Телеграм (как и обещал) https://t.me/Aleks_Almistov

Создана группа – https://t.me/almistov_STRIM – для вопросов и ответов по “Научно-обоснованные СТРИМы по СверхДревней Истории Человечества на ЮТУБ-ЛАИ, авторские ВидеоЛекции/ТВ-интервью и Историко-Фантастические книги (Атлантида Сумрачного Солнца) Алекса А. Алмистова”