Военно-геометрическое

Автор: Андрей ОреховВсячески вводить противника в заблуждение призывал ещё товарищ Сунь Цзы эдак две с половиной тысячи лет назад. И с тех пор мало что поменялось.

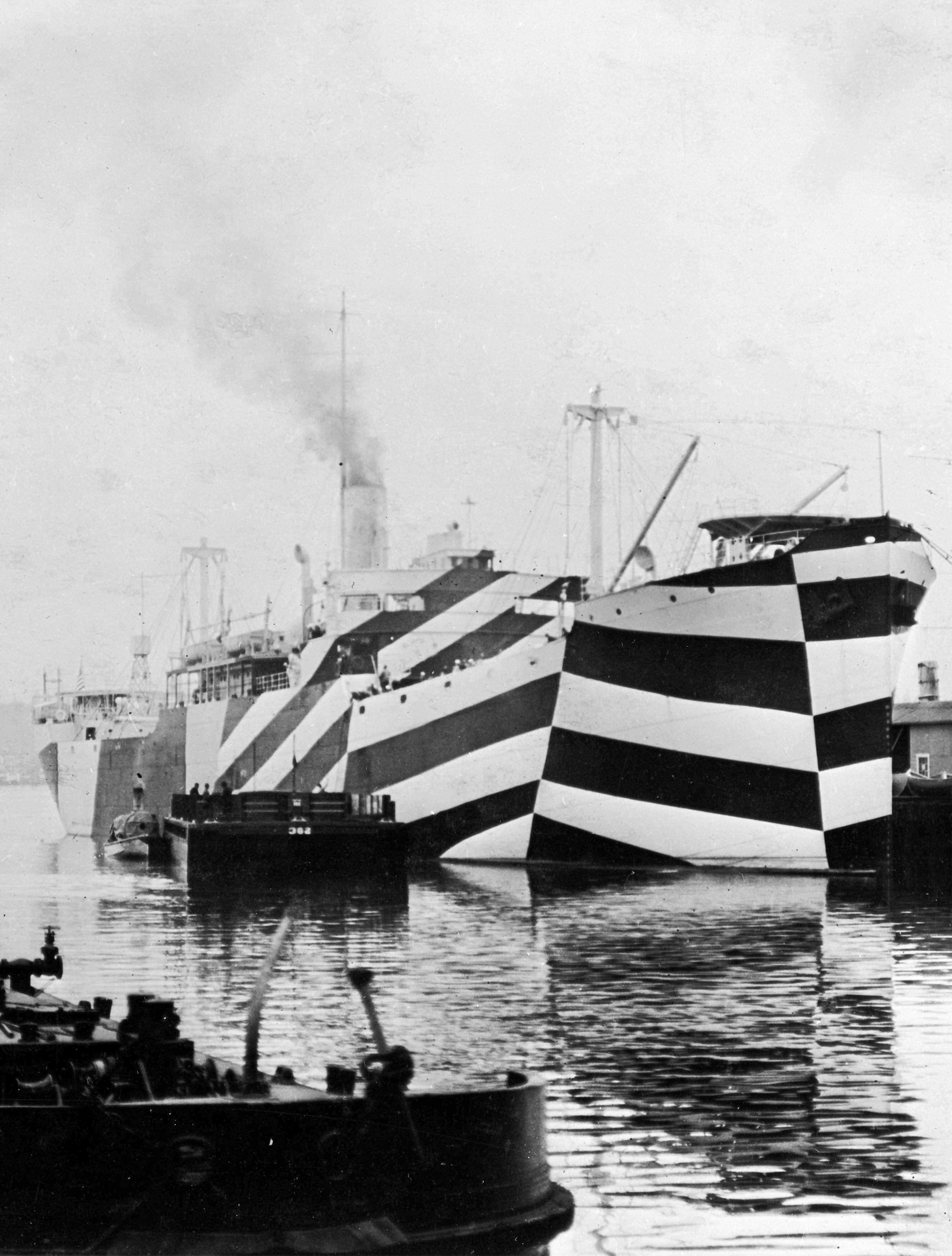

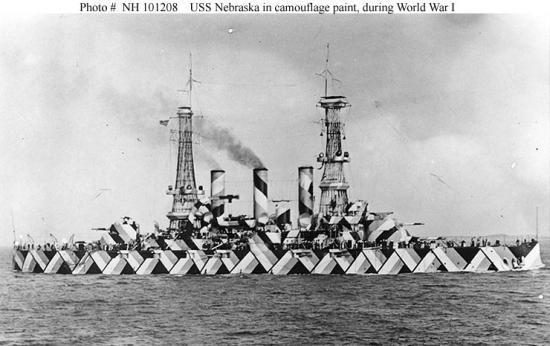

Взять, например, деформирующий камуфляж (он же "ослепляющий", он же "dazzle camouflage", а также "razzle dazzle" или "dazzle painting"), появившийся во время ПМВ в качестве раскраски для военных кораблей, который должен был не маскировать, а искажать очертания и затруднять визуальную оценку расстояния, скорости, и курса для артиллерии противника.

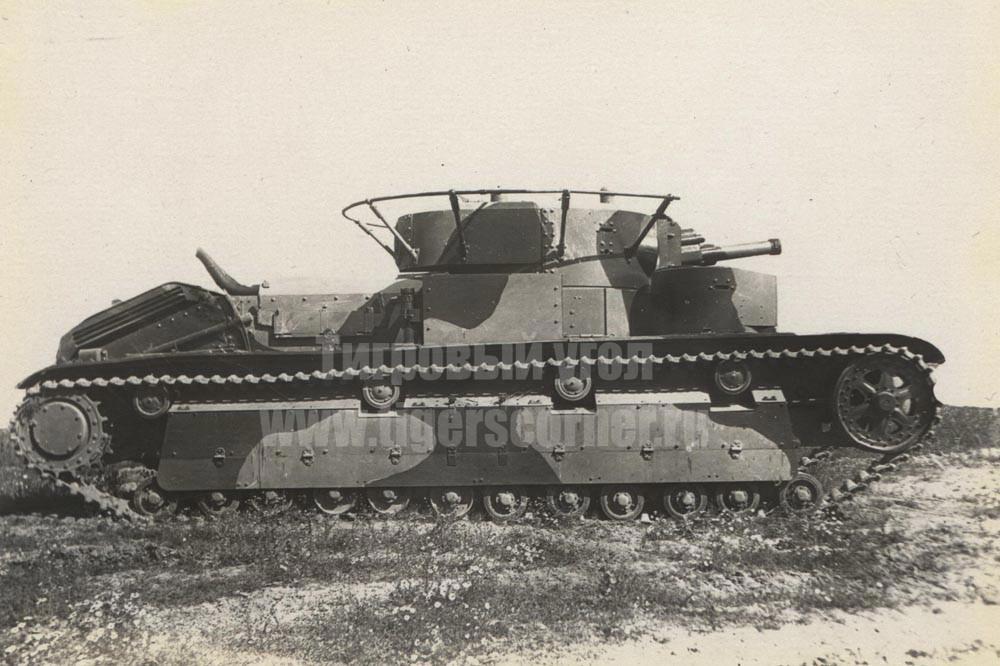

Накануне и в течение ВМВ нечто подобное стали применять и для танков. То есть не маскирующий камуфляж как таковой, а именно сочетание крупных и достаточно контрастных пятен, больше служащее именно для искажения силуэта.

В ту же степь можно отнести и некоторые камуфляжные паттерны для обмундирования. Например, первую в РККА (и одну из первых массовых вообще) камуфляжную расцветку "амёба" (емнип, 1935 год).

Или вот французская расцветка времён 80-90-х - CCE. В целом паттерн очень напоминает американский "woodland", но пятна контрастнее и крупнее.

Т.е. принцип тут примерно тот же, что и с кораблями и танками - не столько сливаться с местностью (хотя для солдата это несколько более актуально, нежели для крейсера, поэтому всё же тут рекомендуются цвета, более-менее соответствующие ландшафтам), сколько затруднить прицельный огонь вражеским стрелкам, и особенно снайперам. Хотя, вообще-то, не факт, что создатели данных камуфляжей руководствовались именно этими соображениями. )

В последние десятилетия геометрические паттерны получили второе рождение, и особенно они полюбились почему-то азиатам.

Но все мы знаем, что истинным законодателем стиля является Африка. И Ирина Аллегрова.

Из подобного также можно вспомнить военную байку, достаточно часто встречающуюся в тематических сообществах.

Дескать, когда во время ВОВ где-то на южном направлении фронт на некоторое время стабилизировался и перешёл в позиционное противостояние, то большая часть потерь с обеих сторон тогда была от артобстрелов.

А поскольку дело происходило в южных степях, т.е. широких открытых пространствах с минимумом ориентиров, то артиллерийские наводчики цеплялись за любую деталь ландшафта. И вот, якобы, на одном из советских участков фронта потери от вражеской артиллерии были минимальны. Потому что тамошний командир, видимо, читал на досуге Перельмана, и знал что такое оптическая иллюзия.

Дословно смысл не помню, но суть заключалась в том, что через советские позиции проходила телеграфная линия. Телеграфные столбы имеют стандартную высоту, и, соответственно, соотнеся её с ростовой фигурой находящихся рядом бойцов, можно вполне точно прикинуть расстояние до цели.

А этот командир, паскудник эдакий, приказал, значится, у части столбов спилить по метру, а к другой части эти обрезки сверху прикрутить. И, дескать, поэтому у немчиков постоянно был то недолёт, то перелёт. В практическом плане, конечно, попахивает сугубо байкой, потому как остаются те же "лапы" с изоляторами, которые особо не передвинешь, и по которым тоже можно ориентироваться. Но в качестве сферического в вакууме примера - да, чем-то подобным действительно можно сбить с толку.

Ну и вот, собственно - рубрика "прекрасное от Баира". Такого я ещё не видел.

Ленинградский фронт, 1943, бронепоезд КБФ. На крыше боевой рубки - имитация рельсового пути для запутывания авиации противника.