О крылатых - 2

Автор: Лукич СамарскийДобрый вечер всем входящим и с Крещением верующих, а также, с купаниями в проруби –"моржей".

Продолжаю короткую (3-4 маленьких рассказа) серию, посвящённую друзьям своей крылатой молодости, в том числе и ушедшим. Добавляю по пятницам, а по понедельникам (максимум - вторникам) - продолжаю серию заметок о животных.

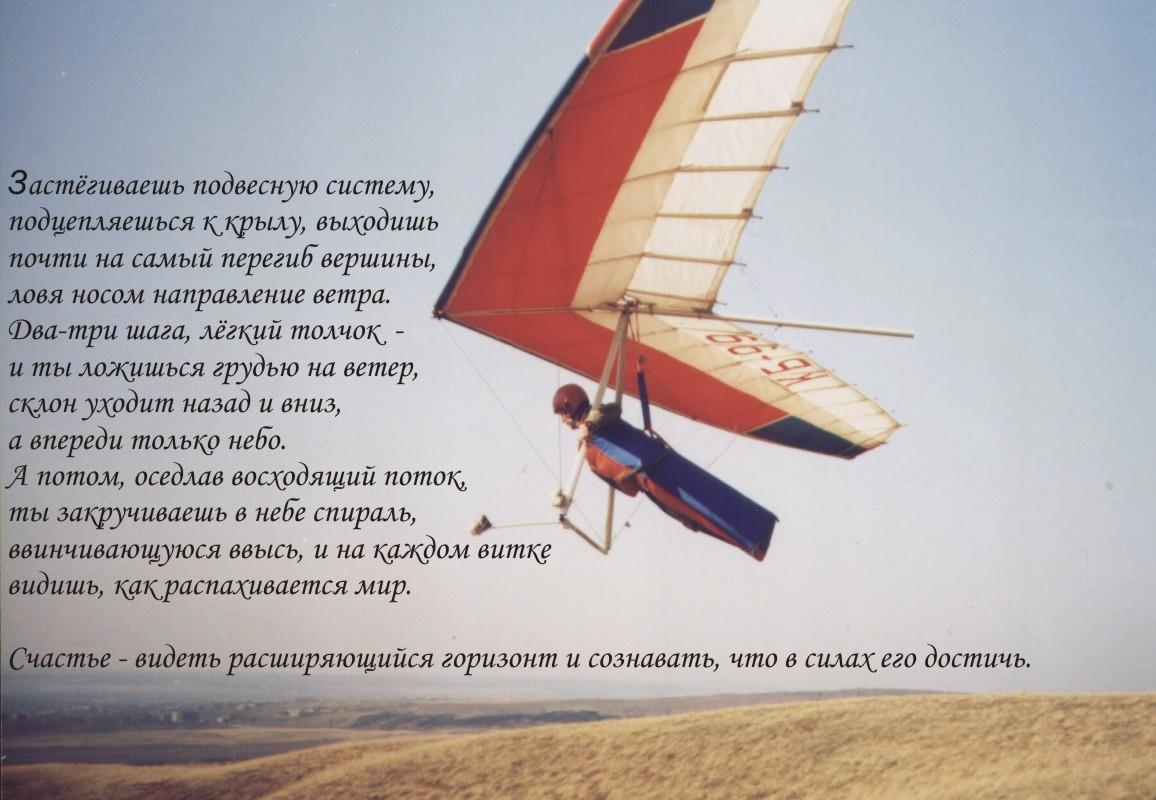

Ну, что – готов? Готов! Наполнит ветер парус

И из-под ног земля уносится назад.

А за твоей спиной друзья твои остались,

Дыханье затая на твой полет глядят …

(старая дельтапланерная песня)

Сказание 2. О дальних полётах.

Любой безмоторный аппарат тяжелее воздуха летать может, увы – лишь сверху вниз. А значит, для поддержания высоты и планеристам, и нам, и "матрасникам" (парапланеристам) требуется наличие восходящих потоков воздуха. Самый простой случай – динамические потоки обтекания, когда набегающий ветер отклоняется вверх склоном горы. Их наличие легко определяется на местности и сила примерно постоянна, пока дует ветер. Но они, к сожалению, жёстко привязаны к рельефу и не позволяют совершать дальние полёты или "полёты по маршруту" – самое интересное в дельтапланеризме (ведь порхание около давно знакомого склона не то чтобы приедается, но душа то просит действительно свободного полёта – туда, к горизонту и дальше). А путь к горизонту лежит через покорение термических восходящих потоков или "термиков", что не столь уж простое дело. Мне такое в полной мере удалось лишь однажды.

Было это во времена расцвета и разгула "подлинной демократии", когда парад суверенитетов уже бодро промаршировал по ставшим внезапно весьма объятными просторам, а салют по Белому Дому ещё только задумывали. На календаре значилось начало лета 1993 года, и вся дельтанутая общественность готовилась к очередному чемпионату России, который должен был пройти на выезде, в Алма-Ате. Готовились к нему и мы – три представителя Самарской области.

Надо сказать, что на соревнования такого ранга все мы попали впервые и, в общем, случайно. Несмотря на то, что наша команда за год до этого, выступив традиционно сильно, завоевала семь путёвок, областная федерация реально смогла оплатить участие троих. Остальные могли ехать либо за свой счёт, либо за счёт сборной России, если входили в состав оной. Находясь в областном рейтинге в середине второй десятки, претендовать на место в команде было сложно. Но нам повезло. В том году чемпионат России почти совпал по срокам с мировым, а все наши лидеры попали в сборную страны. Тем более, что чемпионат мира должен был проходить на территории нашего тогдашнего "стратегического партнёра", в месте с романтическим названием "Долина Смерти".

Романтическим без кавычек и иронии,– для сильных дельтапланеристов возможность полетать там означала примерно то же, что для скрипача выступить на конкурсе Чайковского. Это уникальное место имело статус дельтапланерной Мекки, перехватив его у Гавайских островов. Там, в Калифорнии, в районе Большого Каньона, были установлены почти все, действовавшие тогда мировые рекорды на дальность и скорость прохождения маршрута, что объяснялось уникальными погодными условиями: высокая температура воздуха у земли сочеталась с резким её падением на высоте, создавая небывало сильные восходящие потоки. Увидеть на приборе скороподъёмность выше десяти метров в секунду, там было весьма обыденным делом. Впрочем, и вниз могло швырнуть с той же силой – бывали случаи, когда аппарат с высоты более полусотни метров прижимало к земле, точнее к грудам камней, так что название оправдывалось в полной мере. И всё равно, пилоты стремились попасть туда "хотя чучелом, хоть тушкой", были желающие поехать за свой счет – лишь бы пустили. Поэтому, как только сказали "можно", вся сборная области в едином порыве рванула за океан, предоставив второму эшелону возможность съездить в Алма-Ату.

Среди дельтадромов бывшего Союза, Алма-Атинский имел репутацию спокойного, его условия: большая высота горы, протяжённость склона и слабые восходящие потоки не создавали сложностей для пилотирования. Неприятность была в другом: редкие и слабые потоки затрудняли прохождение маршрута и, тем более, прохождение его на время.

Когда колонна «Уралов», поднявшись по серпантину, остановилась на месте старта, мы, наконец, увидели место полетов в «рабочем» ракурсе. Снизу картина куцая: горная гряда кажется ровной, а остальная местность скрыта садами и лесопосадками. Зато с плато, находящегося на километровой высоте, видно гораздо больше.

Видно, что первая, не самая высокая гряда, вся изрезана оврагами – скорее даже каньонами, справа от стартового стола протяженностью метров триста, находятся две большие котловины, по склонам ближней, проходит серпантин дороги, ещё правее склон плавно загибается назад и его загораживает один из мысов. Где-то там, километрах в тридцати, начинается город. Слева – в гряде имеется пропуск длиной несколько километров, рельеф там сильно изрезан и поднимается постепенно, образуя так называемые “мозги” – мешанину из холмов и крутых оврагов. Сзади горизонт загораживает вторая гряда, хмуро темнея голыми склонами, перед ней – холмистое плоскогорье, по которому извилистым пунктиром уходит к невидимому перевалу дорога. Местность пропитана той особой диковатой аурой, характерной для гор или неспокойного океана.

Но самое для нас интересное и важное – перед склонами. А там, на километр ниже нас, лежит равнина, разделённая надвое рекой Или, протекающей в двадцати - двадцати пяти километрах от подножия. Дальняя часть равнины до самого горизонта – степь, даже полупустыня, с редкими поселениями, нас не интересует, маршрут туда не проложат. Все будет проходить на кажущейся сверху узкой полосе между рекой и горами. Здесь же сосредоточена вся жизнь – непрерывная череда отороченных лесопосадками пригородных посёлков, сёл, садов и полей, дорог и арыков. Свободными для приземления остаются холмы предгорья, несколько пустырей и не засеянных общественных полей, а также две дороги, одна из которых проходит вдоль подножия, а другая – километрах в восьми от него.

В первый день соревнований назначили стандартное упражнение «полет по маршруту». Маршрут был выбран простейшего типа – с одним поворотным пунктом и проложен в левую сторону, до одного из поселков, в двадцати пяти километрах от старта. Поворотный пункт – памятник на центральной площади, да и сам поселок со старта не виден, его закрывает изгиб горной гряды и найти его можно лишь на карте, плохонькие ксерокопии которой нам раздали на предполётном инструктаже. Зато хорошо видны два так называемых «чайных» поля, одно в семи, другое – в десяти километрах от старта. Дальний край второго поля служит начальной точкой маршрута, от которой отсчитывается пройденное расстояние, и начисляются очки. На вопрос о происхождении названия полей, даётся чёткий ответ - «это места посадки чайников». Ну да, все правильно, аэродинамического качества дельтаплана как раз хватает, чтобы дотянуть по прямой до дальнего поля, не используя термические восходящие потоки, в просторечии - термики. А поскольку, потоки здесь редкие и слабые, и увидеть скороподъёмность больше одного метра в секунду - праздник, эти поля и являются местом отсева слабейших участников.

Непременный атрибут соревнований такого уровня – фотоконтроль, когда участники сами добывают доказательства своего прохождения маршрута. Делается это так. Утром, на предполётном собрании каждому выдаётся кассета с куском плёнки, кадров на десять и карточка с номером. Вставляешь кассету в свой фотоаппарат, а потом последовательно фотографируешь: специальный щит на месте старта с приложенной к нему карточкой, свой дельтаплан в готовом к полёту виде, поворотный пункт и место посадки со стоящим дельтапланом. Впрочем, если долетишь до конца маршрута, то факт и время твоего приземления отметит судья на финише. А вот поворотный пункт фиксируется особенно тщательно, для исключения разногласий. Нужно облететь его с внешней стороны маршрута и сфотографировать, находясь внутри опрокинутого вертикального конуса, с вершиной на месте знака. Вечером судейская коллегия проявляет плёнки и придирчиво оценивает соблюдение правил – «Так, дельтаплан на старте у Вас сфотографирован нечётко, не идентифицируется. А у Вас, поворотный пункт снят под очень пологим углом – издалека снимали? Впрочем, если найдете свидетеля из участников, который летел рядом, и у него всё окажется в порядке, зачтём Вам прохождение маршрута». Поэтому, когда кто-то из пилотов, приземлившихся на финише, начинает бурно радоваться или поздравлять товарища, ему говорят – «Погоди, вот плёночки проверят …». А голос при этом такой участливый, а взгляд такой добрый …

Тот, первый полёт, я провалил самым бездарным образом. Ветер был слабый, на старте не держало, и я рванулся вперед, увидев, как впереди несколько пилотов обрабатывает поток, но, увы, опоздал. Поток закончился, соперники, набрав высоту, ушли вперёд, а я, покрутившись немного в остатках термика, попытался найтиещё один. Но до следующего столба из кружащихся дельтапланов было далеко, а обнаружить визуально слабый восходящий поток сложно – он не несёт ни пыли, ни пуха, ни мошкары, на которую могут охотиться ласточки. Так что, сделав несколько зигзагов и потеряв высоту, я вынужден был садиться на чайное поле. Одна радость, что на дальнее. Чуть подсластило пилюлю и то, что туда же слетелись почти две трети остальных участников.

Повезло мне на следующий день. На сей раз, маршрут проложили направо, до автозаправки перед въездом в город. Начальной точкой служил пустырь, находящийся на таком же расстоянии от старта, как и дальнее «чайное» поле. Далее маршрут шёл вдоль склона до поворотного пункта, а оттуда – на финиш, расположенный немного правее старта на поле около дальней дороги, километрах в восьми от горы. Общая длина зачётной части была около тридцати километров. Погода была похожа на вчерашнюю: солнечно, слабый ветер, не сильнее трёх метров секунду, набегал на склон чуть слева, что облегчало прохождение первой части маршрута. Зато после поворота, возвращаться приходилось бы почти строго против ветра. Температура воздуха на равнине тридцать пять градусов, а старте, километром выше – около тридцати. Термический градиент не превышал половины градуса на сотню метров, значит – ждать сильных потоков не имело смысла.

После полудня нас доставили на место старта и провели предполётную подготовку, то есть рассказали о погоде и маршруте. Заодно предупредили, что на возделанные поля, тянущиеся вдоль дороги, садиться не рекомендуется – могут побить хозяева. После предполётной, пилотов распределили по четырем стартовым коридорам. Но нас было больше ста человек, так что очереди всё равно образовались большие. Я попал в первый, самый дальний от начала маршрута коридор, зато склон там немного поворачивал влево, располагаясь почти против ветра.

Сразу после открытия старта взлетели самые нетерпеливые, остальные наблюдали. Нельзя сказать, что первые пошли в полную неизвестность, до официального открытия старта были запущены два разведчика погоды, из пилотов не прошедших мандатную комиссию. Их полёт прояснил обстановку, показал, что условия позволяют начать соревнования. Но, одно дело знать, что потоки в принципе есть и, совсем другое – что в конкретном месте сейчас есть подъём. Поэтому, как только кто-то стартовавший ранее, находил стабильный поток, на земле начинался ажиотаж. Сразу несколько человек в каждом коридоре делали заявку на старт, быстро взлетали и старались пристроиться ему в хвост. В воздухе возникала карусель, точнее – столб из кружащихся дельтапланов, который медленно дрейфовал по ветру. Ко времени, когда я решил стартовать, взлетело больше половины пилотов и в небе плыло несколько таких столбов. Снизу они «засасывали» в себя дельтапланы, подлетающие со старта или предыдущего термика, и «выплёвывали» сверху в сторону следующего скопления, образуя цепочки, соединяющие потоки. Казалось, будто в небе нарисована пунктирная линия, то поднимающаяся по спирали вверх, то полого опускающаяся к началу следующей спирали. И обозначилась грустная тенденция: если сразу после старта пунктир забирался в небо заметно выше горы, то дальше основная его часть опускалась и, доходя до поворота горной гряды, сползала метров на двести ниже её вершины. Но ждать дольше не имело смысла, часы показывали три с четвертью, и погодный оптимум скоро должен был закончиться. Я пошёл заявляться на старт.

Взлетел в пятнадцать тридцать без большого напряжения, ветер, хотя и слабый, позволил бежать не в полную силу. А получасом ранее одна из пилотесс, стартуя во время затишья, «не добежала» до взлётной скорости и шлёпнулась через десять метров после отрыва. Её дельтаплан, не имея достаточной подъёмной силы начал проседать, и инстинктивная отдача ручки вместо обычного подъёма, привела к торможению и сваливанию на крыло. К счастью ни спортсменка, ни аппарат не пострадали – несколько царапин на руках и слегка гнутый подкос трапеции не в счёт. Помочь в такой ситуации может интенсивный «подбор» ручки после взлёта, но это психологически трудно – в первый момент дельтаплан резко проседает вниз, одновременно опуская нос, земля быстро приближается и хочется оттолкнуть её от себя. Но нужно держать ручку «прибранной» до увеличения скорости, и только потом, через несколько секунд, осторожно отпустить её до нормального положения. А всё это время «свистеть» вдоль склона, стараясь не зацепиться за него. Не люблю такие ситуации – лучше пробежать ещё несколько шагов или ждать ветра, если бегать не хочешь.

Но взлёт проходит нормально и набегающий вместе со слабым термиком ветерок позволяет мне набрать немного высоты, даже отойдя от старта метров на сто пятьдесят – двести. Вот преимущество больших склонов – у них и «динамик», поток обтекания, широкий. Сделав несколько коротких галсов и оглядевшись, замечаю примерно в полукилометре от склона и немного правее десяток аппаратов, кружащихся в потоке, и направляюсь к ним. Пока меня держит «динамик», стараюсь двигаться экономно, в режиме минимального снижения, но, почувствовав просадку, прибираю ручку и увеличиваю скорость, стремясь приблизиться к потоку, потеряв как можно меньше высоты. Дело в том, что любой восходящий поток окружен, как кольцом, нисходящей зоной и проникнуть сквозь неё выгоднее на повышенной скорости – меньше время, меньше и просадка. Да и в момент пересечения границы термика, нужен запас – угол атаки увеличивается и можно сорваться в аналог штопора – крутую спираль.

Приближаясь к потоку вижу, что хотя все и кружатся в одну сторону - против солнца, но движения плавные и широкие, более того, на одном из горизонтов, немного выше меня, двое стоят в непересекающихся спиралях, не сходясь ближе семидесяти метров. Значит, поток широкий, слабый и без ярко выраженного центрального стержня. Нацеливаюсь немного правее гипотетического центра. Есть контакт! Нос аппарата слегка приподнимается, я чувствую, как меня начинает плавно тащить вверх и противное кряканье динамика электронного вариометра сменяется радостным писком. Стрелка барометрического прибора пока показывает спуск, но это нормально – у него инерция в пределах пяти – десяти секунд. Подождав немного, закладываю плавную левую спираль. Аппарат идет ровно, не пытаясь вывалиться наружу, не поднимая и не опуская нос - значит вся моя траектория лежит в пределах однородной части потока. Теперь нужно осмотреться и подумать. На моем горизонте больше никого нет, ближайший преследователь –метров на сто ниже и не приближается, Верхние, кого я могу разглядеть за краями паруса, тоже поднимаются одинаково со мной. Стрелка показывает подъём со скоростью пять – шесть десятых метра в секунду. Ветер сносит меня с потоком вправо - назад, градусов на тридцать – сорок правее маршрута. Пока нормально. Буду продолжать, пока не закончится поток, или меня не снесёт до входа в котловину. Забираться дальше, находясь ненамного выше склона, не стоит – сужается возможность дальнейшего маневра, а мне ещё уворачиваться от хвоста потока, при его покидании.

Проходит несколько минут. Скорость подъёма сначала увеличивалась до одного метра в секунду, даже, ненадолго, почти до полутора, потом начала уменьшаться и упала почти до нуля. Так, высота почти четыреста пятьдесят метров над стартом, подъём – не более одной десятой, передний мыс котловины – чуть правее маршрута. Пора уходить. Беру курс параллельно склону горы, это чуть левее прямого направления на дальний мыс у поворота гряды, но пока, как мне кажется, лучше держаться с наветренной стороны от маршрута.

Километров пять прохожу в спокойном воздухе, внимательно наблюдая за соседями спереди, справа и сзади, но вся группа идет ровно, никого не поднимает и не просаживает. Лишь на подходе к пустырю, отмечающему начало маршрута, начинается оживление – едва у одного из летящих впереди обозначился лёгкий подъём, он становится в спираль и туда сразу же подтягиваются остальные. Но подъёма почти нет – так, что-то около нуля, и вся компания, потолкавшись пару – тройку минут, отваливается и следует дальше. Я ухожу одним из последних, Всё-таки поток позволяет пройти по маршруту около полукилометра без снижения, а главное – теперь все идущие впереди, для меня являются разведчиками погоды, показывая состояние атмосферы на маршруте. Торопиться не следует, летим уже ниже вершины, высота порядка восьмисот метров по прибору, выставленному «в ноль» на месте основного финиша. Под нами, около дороги, земля на полсотни метров выше, чем на равнине, первоначальный запас съеден наполовину, а позади не более трети пути до поворотного пункта.

Так, перемежая планирование с кружением в «нулевых» потоках, добираюсь до места поворота гряды. Высота по прибору около пятисот метров, до поворота маршрута примерно девять километров – в таком режиме не дойти. Несколько человек, стартовавших раньше, остались на пустыре, из «моей» группы двое заходят на посадку здесь, остальные продолжают тянуть дальше. Следую за ними, одновременно отмечая возможные для приземления места. Список «аэродромов» при снижении обновляю ежеминутно, при обработке потока – перед его покиданием.

Критический момент наступает километра через три, когда на приборе остаётся не более трёхсот метров. Я уже начинаю готовиться к приземлению: выбираю две точки, одну почти под собой, другую – на полтора километра дальше, стараюсь точнее определить для каждой из них направление и силу ветра, место и высоту захода на посадку. Всё это проделываю, не прекращая визуально искать потоки: слежу за соперниками, наблюдаю за дымами, высматриваю летящий пух.

Наконец повезло – термик нашла группа, летевшая впереди меня и выше на сотню метров. Подхожу под них, попадаю в «нулевой» поток и начинаю осторожно искать подъём. Первые несколько минут кручусь на одной высоте – единичное попискивание динамика сменяется кряканьем и наоборот, стрелки высотомера и вариометра замерли. Постоянно слежу за положением дальней выбранной точки – если вывалюсь, то попаду в нисходящий поток, и заходить на посадку нужно будет немедленно. Но тут, за очередным писком, после полуминутной паузы раздаётся еще один, потом сигналы учащаются, примерно до одного в пять – десять секунд, стрелка вариометра вздрагивает и поднимается на одно деление, потом еще на два. Убедившись в равномерности и уверенности подъема, перевожу дух и осматриваюсь. Похоже, я зацепился за поток в последний момент – двое, летевшие, один позади меня, другой – впереди, но чуть ниже, уже заходят на посадку. Все, кто кружится в потоке, пока заметно выше. Ветер очень слабый, не более полутора метров секунду, дует под острым углом к склону, немного правее направления маршрута. До склона по горизонтали около полукилометра, до поворотного пункта – не более пяти. Километрах в трёх впереди склон начинает отворачивать вправо, образуя неглубокую, но широкую котловину и ветер несет меня в неё, мимо мыса. Решено – остаюсь в этом потоке до конца, в идеале – до траверса поворотного знака. А пока сосредотачиваюсь на обработке потока и, попутно, намечаю еще пару точек для посадки – так, на всякий случай. Осмотрюсь внимательнее попозже, когда подойду к мысу котловины, да и запас высоты подрастёт.

Через полчаса. Прошел мыс, высота семьсот, до дороги по горизонтали метров четыреста, до склона котловины раза в два больше. Поток больше не усилился – скороподъёмность не более трёх десятых, но стабилизировался и расширился. Сейчас на одном со мной горизонте не менее двух аппаратов. Еще один немного ниже и кто-то крутится надо мной. Хорошо вижу дорогу, на её обочине – пустырь, посадочная площадка для долетевших до поворотного пункта, там стоят три «Урала». До него мне лететь еще около километра, теперь дойду – не вопрос, но уже хочется большего. Хочется обойти поворотный знак и правильно его сфотографировать. По условиям полётного задания, это автозаправка на въезде в город, она недалеко от посадочной площадки и рядом с дорогой. Но где она? Никак не могу рассмотреть. Там начинается промзона: какие-то складские территории, разгороженные заборами, островки частного сектора, еще что-то.

Постепенно меня выносит на траверс пустыря, от дороги я стараюсь не отдаляться, смещаясь к краю потока. Ищу скопления автомобилей. Кажется, нашел, но нет – это автобаза, на заправку явно не похоже. Высота достигла восьмисот пятидесяти метров, подъём почти прекратился. Время семнадцать часов, пора определяться. Через полчаса закрывается посадочная площадка на пустыре, в шесть часов – отъезд «Уралов» в лагерь. На посадку мне нужно минут восемь, в моём распоряжении не более двадцати минут. Ждать, пока меня снесёт потоком еще на километр и искать цель уже некогда, решаю выходить на дорогу километром далее, поворачивать вдоль неё и идти в сторону пустыря, производя «ковровое фотографирование местности». Запаса высоты должно хватить для захвата в кадр заправки, садиться буду на обочину дороги по направлению полета, тем более, что ветер на этом курсе почти встречный. Хоть один – два километра второй части маршрута прибавлю к своему счёту.

Так и делаю. Перестраховавшись, выхожу к дороге в двух километрах от пустыря, разворачиваюсь и лезу за фотоаппаратом. У меня простенькая «Смена-8», она лежит в боковом кармане, привязанная к длинному резиновому шнуру, проходящему внутри подвесной системы к ногам. И не выпадет и можно поднести к глазам, прицелиться. Но раньше мне никогда не приходилось летать с фотоконтролем, и я не учёл одной мелочи – очень неудобно перематывать плёнку рукой, которой держишь фотоаппарат. Левая рука должна удерживать рулевую перекладину, причем долго это делать не получается – начинается сваливание в крен и увод с курса. Поэтому, каждый кадр делаю в два этапа: выхватываю правой рукой «Смену», взвожу рычажок затвора, подношу к лицу, щелкаю кнопкой и скорее хватаюсь за перекладину, выправляя крен, оставив фотоаппарат висеть около кармана. Затем, судорожно хватаю фотоаппарат, перематываю плёнку, взвожу затвор и снова руку к перекладине. После второго кадра замечаю, что плёнка не перематывается – я порвал отверстия, не отжав вовремя стопор. И тут же вижу вожделенную заправку - впереди, прямо по курсу. Она явно попала в последний кадр, правда еще далековато, могут быть вопросы у судей. Но делать еще один снимок не решаюсь, у меня и так два кадра на одном месте плёнки. Будь, что будет. Убираю «Смену» в карман и оцениваю обстановку.

Высоты осталось четыреста пятьдесят метров, за пять минут потерял полкилометра, до пустыря около километра, время – пять минут шестого. Решаю продолжать по принятому плану, иду вдоль дороги. Встречный ветер почти стих, поэтому скорость не увеличиваю, лечу в наивыгоднейшем режиме. На подходе к пустырю замечаю, что снижение прекратилось, иногда раздаётся робкое попискивание прибора. Это укрепляет меня в решении следовать вдоль обратной части маршрута, по крайней мере, пока он идёт вдоль дороги. Точнее, вдоль дороги тянется посадочная зона, ещё примерно километров восемь, до крупного посёлка. А вот дальше – либо садиться, либо идти напрямую к финишу. Беспосадочный отрезок – около девяти километров, проходит через посёлок, далее сплошняком идёт зелёная зона – дома, участки с садами, потом засеянное поле, вторая дорога и, за окаймляющей её лесопосадкой – пустырь, где установлен финишный створ. На этом участке нет «зачётных» посадочных площадок, если приземлился, результат засчитают по прохождению поворотного знака. Но об этом думать пока рано.

Пока держит без снижения, кажется, начинается «вечернее молоко» - так мы называем время, когда в конце дня начинается массовый подъем тёплого воздуха с прогретых мест. Подъем при этом слабый, но ровный и обширный. Здесь, как мне кажется, роль спускового крючка играет дорога, именно над ней происходит отрыв массы теплого воздуха от земли, а далее, он поднимается вверх широкой лентой, немного отклоняясь в сторону горной гряды. Поэтому следую вдоль дороги, чуть левее её, и прислушиваюсь к прибору. Там, где он начинает пищать, или пищит чаще, закладываю несколько спиралей, выбирая до полусотни метров высоты, потом лечу дальше. Стрелка нигде не отклоняется больше, чем на два деления от нулевой отметки. Так дохожу до очередной точки принятия решения: либо садиться, либо лететь напрямую к финишу. Пока шёл вдоль «молочной» дороги, высота выросла почти до девятисот метров, но для штурма финиша этого маловато. Надо подумать, а пока, оставаясь с подветренной стороны от посёлка, играющего роль большой грелки, описываю плавные широкие спирали, стараясь не дрейфовать по ветру. То есть не стою в равномерном вираже, а слегка протягиваю каждый виток против ветра. Ориентируюсь исключительно на слух – стрелка замерла где-то на волосок выше нулевой отметки. Да и звуковой указатель ленится - хорошо, если пискнет три раза за виток, это примерно пять – шесть метров в минуту. Но пока есть подъём, дёргаться не буду. Время – без пяти шесть, полёты закрываются в половине седьмого, лететь отсюда до финиша, как впрочем и просто спускаться - не более пятнадцати минут. Значит, в шесть пятнадцать принимаю решение, а сейчас наслаждаюсь полётом и думаю.

Ещё на земле, перед стартом, я слышал по рации переговоры москвичей. Одна из дам настойчиво вопрошала – «У меня две двести над знаком, хватит дойти до финиша?», а несколько голосов её успокаивали – «Не бойся, дойдёшь». У неё расстояние до финиша по прямой было чуть больше пятнадцати километров, у меня – девять, ветер тогда был встречным силой до трёх метров секунду, сейчас – менее половины метра. На «чистом качестве» мне для девяти километров нужно девятьсот метров, накинем сто – полтораста на ветер и запас и получаем – минимум километр. Сейчас на приборе уже девятьсот пятьдесят, время – начало седьмого. Продолжим в том же духе.

Итак, время шесть пятнадцать, высота – тысяча пятьдесят, пора к финишу. Выравниваю аппарат и направляюсь прямо через поселок. Теперь маневрировать не надо, важно только аэродинамическое качество дельтаплана. Использую последнее средство – взвожу рычаг, позволяющий увеличить натяжение паруса и сделать его площе. После этого, ноги регулировочным шнуром приподнимаю чуть выше головы, устанавливая тело параллельно набегающему потоку, руки кладу на центр перекладины, и чуть опускаю голову. Скорость держу наивыгоднейшей, когда за один метр потерянной высоты, дельтаплан пролетает максимальное расстояние – порядка десяти метров.

Примерно до центра посёлка сохранялся поддерживающий меня поток, потом несколько прощальных толчков под крыло, короткая просадка, и стрелка прибора замирает у отметки «минус один». Атмосфера становится абсолютно спокойной, не шелохнётся стрелка вариометра, не качнётся крыло, динамик крякает с монотонностью метронома. Смотрю вниз – вперёд, периферийным зрением отмечая линию горизонта. Раз в минуту приподнимаю голову, чтобы проверить курс. Точка финиша ещё не видна, но угадывается пересечение дорог у края пустыря, по нему и ориентируюсь. Когда посёлок и сады остаются позади, наступает самая томительная пятиминутка за весь полёт – глазу зацепиться не за что, куда долетишь - тоже пока не ясно, остаётся ждать.

Когда прибор показывал чуть меньше двухсот метров высоты, а до края пустыря визуально осталось не более километра, я понял, что долетаю. Взгляд на часы – восемнадцать двадцать шесть, теперь по рации надо предупредить судью на финише о своём приближении. Наконец вижу финишный створ – два шеста с обвисшими колдунами, уточняю по рации направление захода на посадку. Выяснив, что это значения не имеет – лишь бы пересечь створ ещё в воздухе, нацеливаюсь чуть левее, чтобы садиться после правого разворота. Приблизившись к дороге, отпускаю рычаг, возвращая парусу подвижность и расстёгиваю ножную молнию на подвеске. Теперь я готов выпустить «шасси» в любой момент. Когда пересекаю дорогу, остаётся около семидесяти метров высоты, створ в ста метрах от дороги, немного справа. На полноценную спираль высоты уже не хватает, поэтому сбрасываю излишек простой змейкой влево – вправо и выруливаю в сторону створа. После этого вытаскиваю ноги из хвостового обтекателя подвески, подтягиваюсь руками по подкосам трапеции вверх, переходя в вертикальное положение, и жду. Створ пересекаю на высоте менее десяти метров и, пролетев ещё с полсотни, приземляюсь, энергично толкнув трапецию вперёд. Остаются формальности и технические детали: снимаю подвесную систему, отмечаюсь в журнале судьи на финише, где уже записан мой номер и время приземления – успел в последнюю минуту, и складываю дельтаплан в длинный транспортировочный пакет.

Мои фотографии, увы, судейская коллеги не засчитала, угол съёмки оказался недопустимо пологим. Кстати, выяснилось, что я вполне мог сделать ещё один – два снимка, оказывается плёнка «читается» при наложении до четырёх кадров. Но я не очень расстроился, борьба за медали - зримую память о соревнованиях, мне все равно не светила, а о месте на склоне турнирной горы пусть горюют другие. В конце концов, со мной осталось главное – память об этом полёте, лучшем и одном из немногих, когда всё получалось как надо, когда везение было умеренным, а ошибки – небольшими.