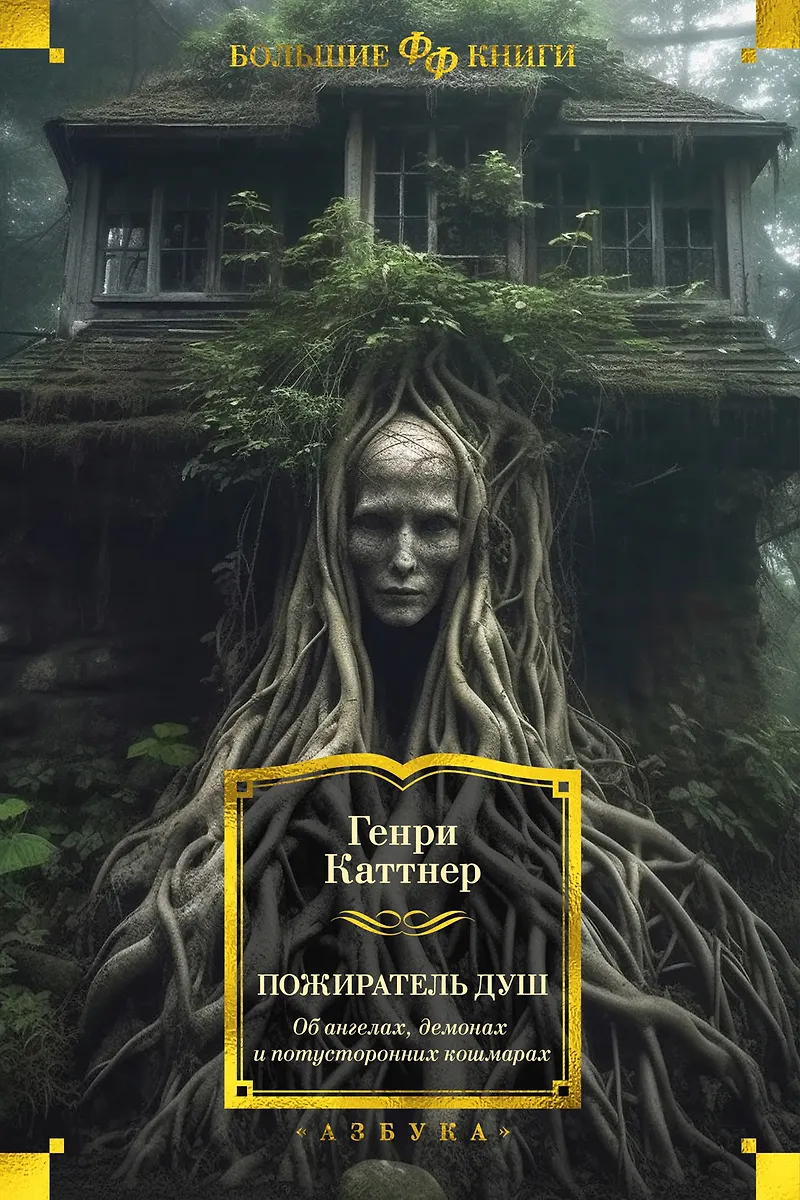

Домашнее чтение. Генри Каттнер «Пожиратель душ»

Автор: Дмитрий ИвановТворчество Генри Каттнера мало известно в России. Лично я – большой любитель мистического рассказа, впервые узнал о нём, взяв в руки эту книгу. Под заголовком на обложке стоит приписка «Об ангелах, демонах и потусторонних кошмарах». Супер! О чём же ещё читать, как не о них? А в аннотации указано, что автор был дружен с несравненным Говардом Филлипсом и входил в его кружок. И как – Вы мне скажите на милость – это не взять? Конечно же брать!

В сборник вошли рассказы и небольшие повести писателя, созданные с 1936 по 1951 гг. На деле оказалось, что темы произведений весьма разнообразны. Они явно не исчерпываются ангелами, демонами и потусторонними кошмарами. Это – таинственные истории в самом широком смысле слова. Автор повествует и о неупокоившихся предках, и о родовых проклятиях, и о иных планетах, и о древних богах, и о детских мечтах, и о переселении душ, и о психических расстройствах, и о странных механизмах, и о многом-многом другом. И форма, и содержание рассказов постоянно меняются. С одной стороны, это не даёт читателю скучать с другой же не позволяет настроиться на что-то конкретное. Так что сборник понравится читателю, если он «всеяден». Если же интересы его сфокусированы, то покупателя ждёт разочарование.

Все рассказы сборника расположены хронологически, и мы имеем возможность наблюдать эволюцию творчества писателя. Первые произведения, несомненно, написаны под влиянием Говарда Филлипса. Они повторяют его идеи, сюжетные ходы, персонажей и даже речевые обороты. Это - «Тайна Кралица», «Пожиратель душ», «Салемский кошмар», «Черный поцелуй», «Насмешка Друм-ависты» и прочие. Но они кажутся лишь грубым недостаточно умелым повторением рассказов Лавкрафта. Произведения Каттнера похожи на творчество Говарда Филлипса ровно так же, как рельефы Чичен Ицы - на притолоки из Йашчилана. Эти произведения повествуют или о самих иных мирах, или о столкновении человека или с существами чрезвычайно древними, или иномирными. Тексты щедро сдобрены такими словосочетаниями как «миазмы архаики» или «ледяное дыхание невысказанного».

Здесь же проявилась важная черта, которая пройдёт через всё творчество писателя: он расценивает только белых американцев и (в чуть меньшей степени) англичан как людей рациональных и далёких от мистики. Остальные же народы, будь то мексиканцы, индейцы, японцы, португальцы или даже плоские мигранты, с одной стороны, легковерны и больше склонны принимать за правду легенды и рассказы о духах, оборотнях и сверхъестественных существах, а с другой, - чувствительны к самим магическим явлениям, то есть умеют их замечать, оценивать и ими управлять. И чем экзотичнее народ, чем дальше он от европейцев, чем непонятнее его культура, тем в большей степени проявляются эти качества. Автор даёт понять, что явление это не социокультурное, а биологическое. Так в рассказе «Арагонский волк» потомок конквистадора начинает воспринимать древнюю магию коренных американцев лишь благодаря индейской крови. Скорее всего, такое деление народов автор позаимствовал у Лавкрафта. Но оно появилось ещё в XVIII веке, когда выходцы из Англии начали писать о путешествиях в страны Восточной Европы, народы которых считали более дикими и менее цивилизованными, чем они сами. В некотором роде этот мотив дошёл в творчестве европейских, американских и даже русских писателей до настоящего времени и, скорее всего, не покинет данный жанр литературы никогда.

Часто в ранних произведениях присутствует человек, который изучает сверхъестественные вещи с точки зрения оккультизма, причём данное учение представляется как строго научное знание, однако наука эта не для всех. Данный персонаж всё понимает, находит на всё ответ и способен разрулить любую ситуацию. Однако появление его обычно воспринимается как deus ex machiana, а его всезнание и всемогущество без проб, ошибок и поражений – не вызывает доверия. А потому приём этот, грубый и неприятный, воспринимается как рубка Гордиева узла. Таков мистер Ли из рассказа «Салемский кошмар».

Постепенно рассказы автора освобождаются от лавкрафтовщины, и это идёт им на пользу. Теперь их грубость и неказистость воспринимаются не как неумелое подражание мастеру, а как собственный стиль автора. И это придаёт им даже некий шарм. Появляется новая для писателя черта – удивительные события часто получают объяснение с помощью обычной науки или вполне реальных действий. Но это только на первый взгляд. На самом деле все эти объяснения шиты белыми нитками. Автор демонстрирует свою полую некомпетентность в вопросах науки. Про таких говорят: «Слышал звон, да не знает, где он». Поэтому реалистичное объяснение выглядит куда менее убедительным, чем явление древних богов или вторжение духов из потустороннего мира. Все эти произведения провальны. Так, например, в рассказе «Неупокоенный мертвец» герой в автокатострофе теряет память, а лицо его обезображено многочисленными ранами. При этом он каким-то образом сам добирается до больницы, его принимают без документов и делают ему пластическую операцию по восстановлению лица. Делают блистательно так что никто и не подумал, что лицо было прооперировано. И это не какой-то светило медицины, а провинциальный хирург. Дальше больше. Человек без документов получает новые, никто не интересуется, кем он был ранее и почему потерял память. Не менее абсурдны объяснения повести «Власть змеи», рассказа «Дьявольский наездник», «Дом ужасов» и некоторых других произведений.

В этом постлавкрафтовском периоде творчества Генри Каттнера возникают две важные для него темы – кино и война. Не знаю, снимался ли автор сам или общался в кинематографической среде, но, очевидно, что яркая роскошная жизнь актёров и режиссёров ему нравилась, нравился и поиск новых средств повествования в фильмах. А сильнее всего автора интересовал жанр ужасов, наверное, как наиболее ему близкий. Об этом рассказы «Неупокоенный мертвец», «Тень на экране», «Я – вампир». Он исследует как саму возможность показать зрителю самое глубокое ощущение страха, так и влияние изображаемого ужаса на тех, кто его воплощает.

Теме войны целиком посвящён только рассказ «Время убивать», но всплывает она в нескольких других произведениях. Война является причиной ужасных страданий многих и многих людей, а страдания эти, с одной стороны, вызывают в людях ужасные перемены, пробуждая в них зло, которые при иных обстоятельствах никогда не вышло бы наружу. С другой стороны, эти же страдания толкают героев на отчаянные действия, заставляя их увлекаться оккультизмом или доверяться сумасшедшим учёным, использующим силы, управлять которыми они в полной мере не способны.

Ещё одной характерной чертой рассказов Генри Каттнера является оглушительный финал. Буквально в последних строках произведения автор пытается шокировать читателя. Это может быть что-то жуткое, или событие, ставящее всё повествование с ног на голову, или неожиданно трагическая развязка после того, как всё уже шло к хорошему концу. Но, в любом случае, это резкий поворот сюжета, вызывающий у читателя сильный кратковременный эмоциональный отклик. Причем раскрывается это всё в самый-самый последний момент. Обычно это всего один абзац или даже часть абзаца. По задумке автора, данная последняя деталь должна стать неожиданностью для читателя. Однако на деле иногда исход вполне предсказуем, и искушенный читатель, наверняка, посмеивается над автором, который хочет его удивить тем, что читатель уже давно знает. Таковы финалы произведений «Охота», «Кто приходит по ночам», «Дух в мешке», «Башня молчания», «Пегас», «Время убивать» и прочих.

Кроме того, стоит отметить и взаимоотношения полов в произведениях сборника. У Говарда Филлипса Лавкрафта все или почти все рассказы асексуальные. Его герои не состоят в браке не добиваются расположения дам. Потому писателя часто обвиняли в приверженности к содомскому греху. Здесь же всё наоборот. Во многих рассказах главные герои отличаются значительной степенью маскулинности. Это – так называемые ВАСПы, зажиточные респектабельные мужчины, любящие женщин, жизнь, большие автомобили, свободу, путешествия со всеми вытекающими. Они самодостаточны, уверены в себе, обладают холодным разумом, благородны, готовы прийти на выручку. Про таких говорят: «Они черпают жизнь большой ложкой». По физической силе и росту обычно превосходят остальных героев. У них крупные угловатые черты лица и налитые мускулы. И, конечно же, важную роль играет подружка героя. Она или наличествует сразу, или приобретается героем по ходу сюжета. Девушка или является жертвой злых сил, или, как в рассказе «Маскарад», – боевой подругой и соратником героя. Такие персонажи имеются в произведениях «Дьявольский наездник», «Тень на экране», «Дом ужасов», «Дух в мешке», «Невероятность», «Невероятная сила Эдвина Кобальта», «Маскарад» и прочих.

В целом, сборник весьма интересен. В большей степени, он будет полезен тем, кто интересуется историей жанра. Для избалованных читателей стиль автора покажется довольно грубым и безыскусным. Однако в этой топорности при желании можно найти некое очарование. Отдельное спасибо писателю за атмосферность и погружение в эпоху 30-50-х гг. в САСШ.