О крылатых - 3

Автор: Лукич СамарскийДоброго времени суток всем входящим.

Завершаю короткую (4 маленьких рассказа) серию, посвящённую друзьям своей крылатой молодости, в том числе и ушедшим.

Ну, что – готов? Готов! Наполнит ветер парус

И из-под ног земля уносится назад.

А за твоей спиной друзья твои остались,

Дыханье затая на твой полет глядят …

(старая дельтапланерная песня)

Сказание 3. О самих крыльях или Дельтаплан для попаданца.

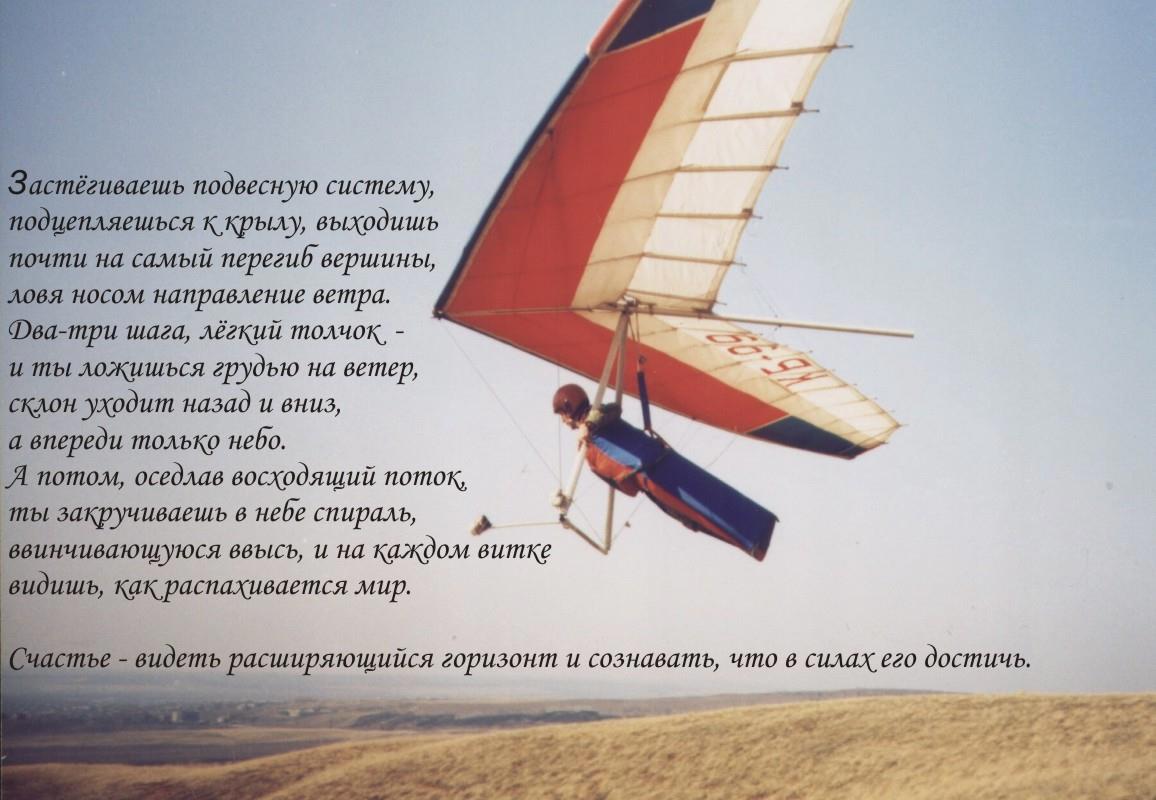

В качестве примера воспользуюсь хорошо знакомым мне аппаратом «Вектор» с бортовым номером 91 постройки 1992 года, изображения которого есть в первом сообщении этой серии (О крылатых – 1, Сказание 1. Знакомьтесь - "крылатые"). Выбранный дельтаплан – типичный представитель аппаратов с плавающей поперечиной, изогнутая килевая балка спрятана в парус, мачта и боковые подкосы трапеции сделаны из профилированных труб, центральная часть ручки подкоса выгнута вперёд (ручка «спидбар»), что позволяет немного расширить диапазон скоростей, точка подвеса пилота для уменьшения управляющих усилий находится на мачте на высоте 10см от килевой трубы. Парус сшит из неармированного дакрона, передний обтекатель - майларовый. Из нераспространённых на момент постройки улучшений – только полиспаст, позволяющий изменять натяжение и купольность паруса. Вес снаряжённого аппарата 33кГ.

Подвесная система типа «скорпион» - обтекаемый мешок с трубчатым каркасом, позволяющим держать форму и защищающий от сдавливания тела тканью. Имеет два наружных боковых обтекаемых кармана: слева для парашюта и одного - двух фотоаппаратов, справа для чехла подвесной системы и мелких вещей (фляжка 0.5л, шоколадка). Внутри, чуть выше колен пилота вшит карман, позволяющий разместить шестиметровый чехол из капрона для дельтаплана.

Вес подвесной системы 4-4.5кГ, парашюта «СпСД» -4 кГ, остальных вещей до 3кГ, всего – около 11кГ.

При собственном весе пилота около 80кГ, вся система в описанной конфигурации имеет следующие характеристики:

- взлётный вес- ок. 125кГ;

- взлётная скорость - 30-32км/ч;

- минимальная скорость полёта - 27-30км/ч;

- максимальная скорость без использования полиспаста - до 80км/ч

- минимальная скорость снижения - ок. 1м/с при скорости полёта 33-36км/ч;

- максимальное аэродинамическое качество - 10-12 единиц в диапазоне скоростей 40-45км/ч.

Более подробное описание конструкции дельтаплана дано в конце текста "Сказания - 3" под двойной чертой (увы мне - функция "спойлер" в меню не предусмотрена).

Но для чего всё это выкладывать на литературном форуме?

Сейчас всё большее число наших современников, волею пославших их злокозненных авторов, становятся вынужденными переселенцами во времени, приобретая обидную кличку «попаданец» или, при неоднократном хроноперемещении - бовж (лицо без определённого времени жительства).

Правда, то ли желая помочь этим бедолагам, то ли, напротив, с целью заставить подольше помучиться, авторы обычно снабжают их списком волшебных слов и заклинаний под названием БЭП – большая энциклопедия попаданца (прошу не путать с БП). Применив её содержимое в нужное время и в нужном месте, можно добиться весьма впечатляющих результатов. Например, если некто произнесёт на Красной площади в июне 1941 года волшебные слова из начала списка: «промежуточный патрон», «командирская башенка» и «автомат Калашникова», дополнив их заклинанием «Хрущёва на мыло», то перед ним явятся два добрых фея (не буду поминать «всуе» их имена) и отворят ВВВ (Врата Великих Возможностей). Увы, если тот же некто ошибётся на две-три тысячи километров и произнесёт подобные слова, например перед фасадом Рейхсканцелярии или Вестминстерского аббатства, то по его душу явятся злобные демоны А-Ги или У-Че и жизнь незадачливого попаданца превратится в увлекательнейший (для читателя) квест под названием «Спаси себя сам». Ошибка во времени может оказаться ещё губительнее: при недобросе на двенадцать – пятнадцать лет то же заклинание способно вызвать из Кремля мстительный дух ХруНС с боевым ботинком наперевес, чей удар, как известно, весит до полусотни мегатонн.

Бывает, что хроноперемещенцы проваливаются поглубже, но тогда к их услугам следующие листы великой книги. В середине XIX века неплохо работают волшебные слова: «унитарный патрон» и «бездымный порох», подкреплённые заклинанием «рассыпной строй», во времена правления Петра I – «паровая машина» и «броненосец», в глухом средневековье – «булатная сталь» и, конечно же, «порох».

Однако заклинания из БЭП эффективны не во всех мирах вселенной Авторского Произвола (АП). В туманностях ПиФ* и КиС**, лежащих в областях с околонулевыми значениями координаты по оси Исторического Реализма, достаточно простого произнесения заклинания для его полноценного срабатывания. Но уже в галактиках АИП*** и АИФа**** с координатами ИР 0.5 и 0.7, для исполнения заклинаний от героя нередко требуются знания не только конструкции девайса, но и технологии его получения.

--------------------------------------------------------------------------------------------

* - Псевдоисторическая фэнтези

** - Костюмировано-историческая сказка

*** - Альтернативно-исторические приключения

**** - Альтернативно-историческая фантастика

--------------------------------------------------------------------------------------------

Если же говорить о скоплении АИ, лежащем в области, приближенной к Абсолютному Историческому Реализму, то там заклинания практически не работают, сменяясь длинной и многосвязной цепочкой технического прогресса, научного познания и общественного развития. Авторам же, дерзнувшим работать в легендарной системе «АИ изначальная», расположенной на пересечении с утверждённой линией Главной Исторической Последовательности, не в силах помочь никакой попаданец, и они вынуждены лично, своими мозолистыми перьями ворочать неподъёмные рычаги исторических концепций.

И, самое прискорбное для хроноперемещённых лиц, в БЭП приведены лишь названия заклинаний-девайсов с краткой справкой об их назначении, но, зачастую, не указаны даже особенности их применения, не говоря уже о конструкции и потребных материалах.

Попробую в меру своих знаний восполнить пробелы информации, предоставляемой настольной книгой попаданца. Беру БЭП, открываю …надцатую страницу, тычу пальцем куда-то в середину. Читаю: «Дельтаплан - штуковина, сделанная из нескольких жердей, верёвок и натянутой на них тряпки, под которой болтается чудак, возомнивший себя покорителем неба. Позволяет продемонстрировать хроноаборигенам свою крутость и быстро (относительно) перемещаться в любую точку мира (в зависимости от количества затраченного АП)».

При этом, авторы произведений в жанре АИ полагают, что это один из самых простых летательных аппаратов. Утверждение справедливое, но, как и везде, здесь есть нюансы.

Дельтаплан, действительно, более прост конструктивно и демократичен в использовании по сравнению с остальными летательными аппаратами, уступая в этом лишь параплану. Современный аппарат класса «полёты выходного дня», аналогичный спортивному начала 90-х, состоит из трубчатого каркаса из алюминиевых сплавов типа Д-16Т, системы тросов из нержавеющей или оцинкованной стали и объёмного профилированного паруса. Но достижение указанных выше (см. начало сказания – 3) характеристик сильно зависит от качества доступных материалов. А потому, попробую прикинуть, из чего можно изготовить дельтаплан в доиндустриальную эпоху.

Если вы попали на несколько веков назад и из современных материалов имеете лишь пару ложек из «сырого мифрила» и двухместную палатку, а вам позарез необходимо воспарить в небе аки гордому птаху, попробуйте следующее:

Консоли крыла, работающие на изгиб, поперечные балки и подкосы - тонкостенные трубы из алюминиевых сплавов можно заменить шестами из стеблей бамбука, естественно, все эти детали будут неразъёмными. Можно поэкспериментировать с композитами из различных сортов древесины, жил и роговых накладок в наиболее нагруженных местах по типу конструкции т.н. сложных луков – своего рода средневековым хайтеком (здесь я даже не дилетант, поэтому от советов воздержусь). При этом консоль, будучи положенной на две опоры (корневая часть и боковой узел), должна выдерживать изгиб весом пилота, приложенным не более чем в полуметре от концевого сечения, а поперечина – сжатиесилой шесть – восемь весов пилота.

Ручка управления рулевой трапеции тоже может быть сделана из бамбука. Единственное дополнение: поскольку я не слишком доверяю шарнирным соединениям деревянных деталей, работающим на растяжение, то советую параллельно с бамбуковым стержнем пустить трос, аналогичный нижним боковым.

Все разборные узлы видимо придётся делать из кованого железа вместо пластин и фрезерованных деталей из Д16Т или титановых сплавов.

В качестве замены тросам из нержавеющей стали придётся довольствоваться теми, что применяются аборигенами для бегучего такелажа на маленьких шхунах. Главное, чтобы нижние боковые тросы выдерживали нагрузку в двенадцать, а остальные – в шесть-восемь раз превышающую вес пилота.

Единственный подходящий материал для паруса (кроме классического Рогалло и подобных ему аппаратов 1-го поколения для которых сгодится обычная парусина) будет натуральный шёлк. Какой смолой его пропитывать, решать вам, но чем жёстче на сдвиг станет ткань, не становясь ломкой при складывании, тем более приближённым к спортивному удастся сделать крыло. Для учебно-тренировочных дельтапланов достаточно будет несильно пропитать шёлк соком гевеи, исключительно для придания ему воздухонепроницаемости.

Мне кажется, итогом такой замены материалов будет следующее:

- Весьма просто сделать классический Рогалло с аэродинамическим качеством не более 4-х единиц, способный продемонстрировать возможность управляемого планирующего полёта.

- Вполне возможно изготовление аппарата учебно-тренировочного класса с качеством 5 - 6 единиц, способного к парению в потоках обтекания даже относительно невысоких (50-70м) склонов.

- Изготовление дельтаплана, близкого по конструкции к спортивному (класс «полёты выходного дня»), имеющего качество 8 – 10 единиц, будет сопряжено с большими трудностями. Самым тонким местом здесь окажется парус, материал которого должен не только хорошо сопротивляться разрыву и быть «не продуваемым», но и очень хорошо работать на сдвиг (или диагональное растяжение), без чего невозможно сохранение формы крыла с большим удлинением (5 и больше). Натуральный шёлк придётся пропитывать весьма сильно и не соком гевеи, а каким-то составом, который, высыхая, становится более жёстким, но сохраняет некоторую эластичность. Такой дельтаплан будет способен к парению в термических восходящих потоках вне зоны действия постоянных потоков обтекания склона. Опытный пилот на этом аппарате сможет совершать маршрутные полёты. Но мне кажется, что из-за резкого падения аэродинамического качества с ростом скорости выше ~50км/ч, даже действующему рекордсмену мира на нём сложно будет перешагнуть рубеж в 250 км.

- Попытка изготовления современного рекордного парителя с длинным, узким и весьма «плоским» крылом, и не имеющего мачты, ПМСМ, граничит с авантюрой. Трудно будет сделать конструкцию, способную выдержать полётные нагрузки, и при этом не стать слишком тяжёлой и сохранить минимально достаточную управляемость. Когда вес аппарата начинает превышать половину веса пилота в подвесной системе, эффективность балансирного управления резко снижается. Чтобы обеспечить нужную крутильную жёсткость крыла (для сохранения приемлемой геометрической крутки), придётся чрезмерно увеличивать натяжение ткани, парус станет похожим на барабан и перестанет «дышать» - отыгрывать порывы ветра и несимметричное изменение аэродинамической нагрузки, что также снижает управляемость дельтаплана.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Дальше идут довольно пространные и скучные описания конструкции дельтаплана.

Основные элементы каркаса:

- Килевая балка длиной 3-3.5м, на которой расположены 3 из 5 основных узлов:

1) носовой для крепления консолей и передних тросов;

2) центральный для крепления трапеции и мачты;

3) задний для крепления задних тросов.

Базовый элемент конструкции, служит для крепления остальных элементов и замыкания общего силового контура.

Обычно килевая балка собирается из двух секций, часто имеет изгиб вниз в районе центрального узла, чтобы вписать переднюю часть в контур профиля крыла.

- Две консоли[/b] длиной 5.5-6 м каждая.

Служат для натяжения паруса и передачи с него аэродинамических сил на остальные элементы каркаса.

Примерно на 3/5 длины каждой консоли расположен боковой узел, служащий для соединения с поперечиной и крепления боковых тросов. Обычно консоль собирается из трёх секций примерно равной длины для компактной разборки и удобства ремонта. Иногда первую и вторую секции объединяют, это даёт незначительную экономию веса и стоимости. При использовании труб из Д16Т, обычно сечение крайних секций близко к 50х1мм (диаметр и толщина стенки). Средняя, наиболее нагруженная секция состоит из набора труб с общей толщиной в районе бокового узла до 4мм.

Один из наиболее нагруженных элементов конструкции. При натяжении паруса работает на изгиб, концевая часть (от бокового узла) нагружена также продольным сжатием. Основные причины разрушения: пластическая деформация от изгиба в районе бокового узла при превышении допустимых перегрузок в полёте или «чиркании» консолью по земле при неудачном приземлении, а также излом на стыке крайней и средней секций от продольного изгиба (изгиб совместно с осевым сжатием) при утыкании краем консоли в землю в результате сваливания непосредственно перед приземлением.

- Поперечная балка.

Служит в качестве опоры в горизонтальной плоскости для бокового узла консоли.

Состоит из правой и левой половин длиной по 3-3.5 м каждая, соединённых центральным шарниром. Концы также шарнирно соединены с консолями в боковых узлах. Обе половины собираются из двух частей с максимальной длиной под размер короткого чехла (2,2м). При использовании труб из Д16Т, сечение обычно принимается близким к 55х1.5мм.

Один из наиболее нагруженных элементов конструкции, работает на осевое сжатие, точнее – продольный изгиб.

Основная причина разрушения – общая потеря устойчивости.

- Рулевая трапеция.

Служит для замыкания нижней части силового контура каркаса и в качестве основного элемента системы управления.

Состоит из двух подкосов и горизонтальной «ручки». Подкосы имеют стандартную длину 1.7м (для низкорослых пилотов – до 1.5м), ручка – 1.5м (до 1.35м). Соединяются элементы трапеции между собой и с центральным узлом шарнирами. При использовании труб из Д16Т, для них раньше обычно использовались сечения близкие к 28х1.5мм. Начиная с конца 80-х годов прошлого века для подкосов стали применять профилированные трубы чечевицеобразного сечения 45-50х22-25х1.5мм. Для ручек типа «спидбар», имеющих выгнутую вперёд центральную часть, используют усиленные трубы сечением примерно 32х2мм.

Основные причины разрушения. Подкосы чаще всего ломаются от потери устойчивости, когда при ударе о землю в результате нештатной посадки, пилот продолжает держаться рукой за подкос, а не группируется, выбрасывая ноги вперёд. Если же пилот не успевает перейти в вертикальное положение, то, даже сгруппировавшись, частенько «сносит» один из подкосов своим телом (но это приемлемая плата за риск сломать руку) .

- Мачта.

Служит для замыкания верхней части силового контура каркаса и в качестве опоры для точки подвеса пилота.

Длина мачты обычно не превышает 1м, для изготовления используются те же трубы, что и для подкосов трапеции.

Основная причина разрушения – сопутствующие разрушения при обрыве верхних тросов.

- Система тросов.

Служит для замыкания силового контура каркаса и передачи подъёмной силы крыла на центральный узел. Состоит из 4-х верхних (передний, задний и поперечные) и 6-и нижних (пара передних, пара задних и боковые. Обычно используются тросы из нержавеющей стали, нижние боковые диаметром 3-3.5мм, остальные – 2.5мм. Такие тросы, будучи правильно заделанными, не рвутся во всём диапазоне полётных нагрузок. Исключение составляет режим авторотации вокруг поперечной оси (ось Z), часто возникающий после неудачного выполнения мёртвой петли, когда аппарат зависает в верхней точке и опускается на спину. Поскольку в режиме перевёрнутого полёта дельтаплан неустойчив, он заканчивает кувырок быстрым поворотом вокруг поперечной оси, переходящим в устойчивое вращение (наподобие узкого листочка бумаги). При каждом обороте на конструкцию дельтаплана начинают действовать большие знакопеременные нагрузки. Часто это заканчивается обрывом верхних боковых тросов.

Основная же причина обрыва тросов – жёсткие посадки. При сильном вертикальном ударе о землю ручкой трапеции могут порваться верхние боковые тросы, при скользящем горизонтальном ударе - не выдержать передние нижние. Самые нагруженные, но и наиболее прочные боковые нижние тросы, на которых «висит жизнь пилота», обычно выдерживают все нагрузки.

- Набор профилированных лат паруса.

Служит для создания и поддержания в полёте аэродинамического профиля крыла и противодействия флаттеру. Верхние латы, задающие верхнюю поверхность профиля, расположены параллельно направлению полёта на расстоянии 50-60см друг от друга, изготавливаются из трубок 12х1. Концевые латы делают диагональными с упором переднего конца в трубу консоли. Они позволяют держать в натяжении заднюю кромку паруса. Нижние латы прямые, расположены реже и поддерживают часть нижней обшивки от корня крыла до бокового узла.

- Парус. Это вообще отдельная песня. В действительности, самая сложная деталь дельтаплана. При наличии доведённого плаза для раскроя ткани, трудоёмкость изготовления паруса лишь немного больше, чем каркаса. Но когда делается первый аппарат новой модели, то даже наличие плаза для прототипа не спасает от неоднократных переделок. Если же (как в случае с попаданцем) проектируется вообще первый дельтаплан, и под рукой нет раскроя даже отдалённо похожих аппаратов, то сложность пошива паруса возрастает многократно. Достаточно, например, на пару сантиметров ошибиться при рисовании линии переднего шва, примыкающего к консоли крыла и можно получить трудно убираемую морщину на парусе или неправильное положение его в полёте. А любой мало-мальски современный дельтаплан с неверно скроенным парусом нормально летать не будет (пострадает или аэродинамическое качество, или баланс между устойчивостью и управляемостью). Впрочем, о настройке дельтаплана как системы стоит говорить отдельно.

При проектировании и раскрое паруса стараются располагать основу ткани вдоль направлений «потоков» действующих сил (передний лист – параллельно линии, образующей треугольник каркаса, задний – вдоль задней кромки крыла). В качестве материала применяют ткань на основе дакрона с дополнительными нитями из особого высокомодульного волокна типа кевлара. Удельный вес ткани 200-240г/м2. Дакрон с прикатанной с одной стороны плёнкой, называемый майларом, находит применение лишь в носовых обтекателях (увы, он склонен к мгновенному разрыву под нагрузкой при образовании надреза или иного повреждения). Практически все швы, кроме центрального, соединяющего левую и правую половины паруса, стараются располагать вдоль направления растяжения ткани. Шов обязательно должен быть зигзагообразным и двойным.

- Антикирующая система.

Служит для сохранения продольной устойчивости аппарата на больших скоростях и вывода из режима с отрицательными углами атаки.

Поскольку дельтаплан не имеет горизонтального оперения, то проблема продольной устойчивости во всём диапазоне скоростей решается заданием повышенной крутки стреловидного крыла. Такая форма крыла позволяет создавать восстанавливающий момент на кабрирование при случайном уменьшении угла атаки и на пикирование при его увеличении относительно сбалансированного режима (обычно это режим полёта на скорости сваливания или чуть быстрее). Увеличенная крутка крыла позволяет также обеспечивать поперечную устойчивость и противоштопорные характеристики. При этом концевые участки крыла, имеющие опору на каркас только вдоль передней кромки, поддерживают свое положение в основном за счёт диагонального растяжения паруса при его закручивании. Однако по мере увеличения скорости полёта угол атаки уменьшается и задняя кромка законцовок крыла, лишаясь опоры, начинает опускаться и уменьшает восстанавливающий момент. Чтобы этого не происходило, на концах крыла перпендикулярно консоли крепятся так называемые антипикирующие упоры. Угол наклона упоров и их расположение подбираются так, чтобы в полёте на небольших скоростях поверхность паруса находилась над ними на высоте не более 10см, а при его опускании на них опирались две концевые пары лат.

Кроме того, у нескольких ближайших к килевой балке лат (обычно 2-я, 2-я и 4-я пары) задние участки длиной 50-60см делают из гибкого пластмассового прутка, а к законцовкам крепят тросики, идущие к мачте. Длина тросиков подобрана таким образом, чтобы они слегка провисали в полёте в пределах основного диапазона скоростях и натягивались при дальнейшем разгоне, заставляя заднюю кромку крыла выгибаться вверх и создавая дополнительный момент на кабрирование.

Сказание 4. О "младших братьях" – парапланеристах (матрасниках).

Несколько слов о самом молодом подвиде крылатых – парапланеристах.

Параплан сейчас – самый простой летательный аппарат, способный поднять человека. Вместе с подвесной системой он весит не более пятнадцати – восемнадцати килограммов и в сложенном виде легко помещается в багажнике легкового авто.

Когда наблюдаешь за полетом мастера, кажется, что происходит само собой. Вот он вытащил парус из чехла, разложил его в траве на верху склона и протянул в наветренную сторону два ручья строп. Потом надел как рюкзак свою подвеску, похожую на гибрид короткого матраса с креслом – качалкой. На то, как застёгиваются ножные обхваты, можно не обратить внимания – кажется, что человек поправляет висящий на спине груз.

Экипировался, подошел к своему аппарату, пристегнул карабины на концах строп к подвеске и всё – он готов лететь.

Вот он, стоя спиной к ветру, берётся руками за сходящиеся вместе концы строп, слегка встряхивает их, парус с лёгким хлопком разворачивается  и начинает взмывать вверх, как воздушный змей.

и начинает взмывать вверх, как воздушный змей.  В это время пилот, как – бы вальсируя, делает шаг – другой назад, одновременно разворачиваясь лицом к ветру. Не успевает он развернуться, а крыло уже подхватывает его и поднимает над склоном.

В это время пилот, как – бы вальсируя, делает шаг – другой назад, одновременно разворачиваясь лицом к ветру. Не успевает он развернуться, а крыло уже подхватывает его и поднимает над склоном.

И тут начинается настоящий воздушный вальс: грациозные проходы вдоль склона, плавные развороты, поток то поднимает парус ввысь, то опускает почти к самой вершине. Движения рук пилота почти не заметны, кажется, что он управляет полётом силой мысли. Наконец, поворот лицом – боком к склону, уход назад, за линию перегиба, обратный разворот на ветер и плавная посадка на вершину. Пилот, повернувшись боком, гасит купол, укладывая его гармошкой на землю. Красиво и элегантно!

И тут начинается настоящий воздушный вальс: грациозные проходы вдоль склона, плавные развороты, поток то поднимает парус ввысь, то опускает почти к самой вершине. Движения рук пилота почти не заметны, кажется, что он управляет полётом силой мысли. Наконец, поворот лицом – боком к склону, уход назад, за линию перегиба, обратный разворот на ветер и плавная посадка на вершину. Пилот, повернувшись боком, гасит купол, укладывая его гармошкой на землю. Красиво и элегантно!

Теперь о дёгте в мёде:

Уложить парус на земле нужно ровным полумесяцем, чтобы все ряды строп были натянуты примерно одинаково, передняя кромка должна быть аккуратно открыта – воздушные карманы при подъеме должны поймать воздух и надуться. О стропах: вы видели, как укладывают обычные парашюты на специальном столе, тщательно “просеивая” пучки строп между пальцами. Теперь то же нужно проделать на земле, следя, чтобы стропы не запутались в траве и не провисали.

Старт. Если при подъёме купола вы чуть промедлите или позволите ему качнуться назад, то даже при ветре четыре – пять метров в секунду вас может утащить назад за склон. Если же не успеете притормозить его чуть позади себя, то крыло проскочит вперед, стропы провиснут, купол погаснет, его снесет назад и расправившись, он сильно дернет вас туда же – за склон.

В полете. Помните, что Вы висите под крылом на длинных – более шести метров веревках как маятник, а точнее – как камень в праще. И порыв ветра, или неправильные действия способны раскачать Вас и ударить о склон. Еще неприятнее, когда при полете в турбулентной атмосфере подвернется передняя кромка даже на части купола, что не такая большая редкость. Это чревато вертикальным падением на десять – двадцать метров. При этом, удар о землю придется, скорее всего, не на ноги, а на “пятую точку” или спину. Именно для смягчения таких ударов и уменьшения вероятности травм позвоночника подвеска имеет такую большую толщину.

Но если Вы и теперь, взвесив все трудности и возможные последствия, не раздумали летать – желаю Вам ровного ветра, удачных стартов и мягких посадок. И гарантирую массу незабываемых ощущений, которые невозможно описать словами!

P.s. Если вы дочитали до этих строк, то я выполнил свою программу-минимум: ознакомил вас с племенем крылатых. Степень же выполнения программы-максимум: заинтересовать вас миром крылатых должно было показать наличие ваших комментариев к сообщениям серии.

Ну, а на «нет» - и суда нет. Как говорится: «всем спасибо, все свободны». На этом серия закончена.