6 августа – "Атака Мертвецов"

Автор: Артём ДемченкоДорогие друзья! В этот день, 6 августа 1915 года, во время осады крепости Осовец, произошла контратака 13-й роты 226-го Землянского полка. После того, как немецкие войска применили боевые отравляющие вещества и пошли на штурм крепости, к их неописуемому ужасу из жёлтого тумана на них в атаку пошли русские солдаты. На их обожённых едким хлором лицах виднелись окровавленные повязки, они шли вперёд, в свою последнюю атаку, сотрясаясь от жуткого кашля и выплёвывая куски лёгких на окровавленные гимнастёрки. Горстка бойцов обратила в бегство три пехотных полка. Это событие вошло в историю как "Атака Мертвецов".

Крепость Осовец была важнейшим узлом обороны в Польше, которая в тот период входила в состав Российской Империи. Крепость запирала проходившие через неё железную дорогу Лык — Граево — Белосток и шоссе на Белосток, важный региональный транспортный узел.

К началу Первой мировой войны гарнизон крепости возглавлял генерал-лейтенант Карл-Август-Шульман (фото №1). В январе 1915 года его заменил генерал-майор Николай Бржозовский (фото №2), который командовал крепостью до конца активных действий гарнизона в августе 1915 года.

Гарнизон крепости состоял из двух артиллерийских батальонов, подразделения сапёров и подразделений обеспечения. На начало 1915 года в крепости располагались 8 дружин и несколько рот ополченцев, кавалерийский полк, запасный батальон, несколько сотен пограничников.

На вооружении гарнизона состояли 200 орудий калибра от 57 до 203 миллиметров. На начало 1915 года в крепости было 69 тяжелых орудий. Часть этих орудий помещалась в шести бетонных батареях; остальные же были расположены в земляных батареях, имея блиндажи и козырьки для укрытия расчётов от осколков и пуль; одно тяжёлое орудие находилось в башне на Скобелевой горе.

Пехота оборонявших крепость частей была вооружена винтовками, ручными пулемётами системы Мадсена образца 1902 и 1903 годов, станковыми пулемётами системы Максима образца 1902 и 1910 годов, а также картечницами системы Гатлинга.

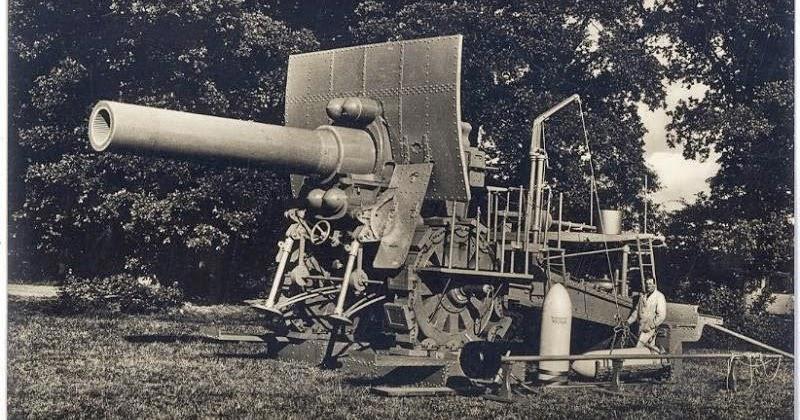

Генеральный штурм крепости пришёлся на февраль-март 1915 года. Немцы предприняли несколько попыток взять крепость штурмом: в сентябре 1914 года и феврале-марте 1915 года, – но даже с применением авиации и крупнокалиберной артиллерии, в числе которой были 4 осадные мортиры «Шкода» калибра 305 миллиметров (фото №2 внизу), сломить сопротивление защитников не удалось. Огромные снаряды разрывали уркепления в клочья, вздымали огромные чёрные столпы земли, но каждый раз, когда немецкая пехота шла вперёд, амбразуры огрызались пулемётным и пушечным огнём. Русские солдаты обороняли крепость, как родной дом. Ничто не смогло сломить их отчаянное сопротивление. Более того, огнём русских батарей был уничтожен ряд осадных орудий, в том числе две «Большие Берты» (фото №1 внизу). После того, как несколько мортир крупнейшего калибра было повреждено, германское командование отвело эти орудия за пределы досягаемости защитников крепости. Европейская пресса в те дни писала:

Страшен был вид крепости, вся крепость была окутана дымом, сквозь который, то в одном, то в другом месте вырывались огромные огненные языки от взрыва снарядов; столбы земли, воды и целые деревья летели вверх; земля дрожала, и казалось, что ничто не может выдержать такого ураганного огня. Впечатление было таково, что ни один человек не выйдет целым из этого урагана огня и железа».

Командование просило гарнизон продержаться 48 часов. Солдаты продержались полгода...

Тогда немецкое командование пошло на отчаянный шаг... Ранним утром 6 августа в 4:00 утра 1915 года с попутным ветром по всему фронту атаки немцы открыли вентили баллонов с хлором из заранее развёрнутых 30 газобаллонных батарей. Защитники наблюдали, как огромное жёлто-зелёное облако медленно крадётся в их сторону, убивая всё живое на своём пути: увядала трава, листья на деревьях желтели в мгновение ока, мёртвые птицы падали на землю. Вскоре газ достиг позиций защитников... Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено насмерть, большие потери несла во время стрельбы крепостная артиллерия; не участвующие в бою люди спаслись в казармах, убежищах, жилых домах, плотно заперев двери и окна, обильно обливая их водой. Самое страшное, что противогазов у защитников крепости не было. Солдаты сотрясались от жуткого кашля, выхаркивая куски лёгких, от едкого газа вытекали глаза, некоторые солдаты пытались спастись в подвалах, но газ настигал их и там... Люди пытались утолить жажду и нагибались к лужам и колодцам, но в низинах газы задерживались; смерть настигала их и там...

Все медные предметы на плацдарме крепости — части орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее — покрылись толстым зеленым слоем окиси хлора. Газы нанесли огромные потери защитникам Сосненской позиции — 9, 10 и 11-я роты Земляческого полка погибли целиком, от 12-й роты осталось около 40 человек при одном пулемете; от трех рот, защищавших Бялогронды, оставалось около 60 человек при двух пулеметах.

Немецкое командование посчитало, что выжить после такой атаки было в принципе невозможно, поэтому без промедления послало вперёд солдат. В атаку пошли 14 батальонов ландвера — не менее семи тысяч пехотинцев. Солдаты были полностью уверены в победе и рассчитывали войти в крепость без сопротивления. Как же они ошибались... Как только первые солдаты подошли к крепости, они с ужасом увидели, как с земли поднимаются чьи-то тёмные силуэты. Присмотревшись, они впали в ступор: это были русские солдаты, остатки 13-й роты 226-го Землянского полка; сотрясаясь от жуткого кашля, выплёвывая куски лёгких на окровавленные гимнастёрки они медленно шли вперёд, крепко сжимая обожжёнными руками винтовки; на их лицах были окровавленные повязки; красные от полопавшихся капилляров глаза были наполнены решимостью и отвагой.

Немцы опешили. "Русские восстали из мёртвых!" – подумали они. А когда из обожённых глоток защитников вырвался хрип: "Ура!" – солдаты не выдержали и бросились наутёк. Ужаса прибавила ожившая крепостная артиллерия. Несколько расчётов, собрав последние силы, дали последний залп из уцелевших орудий.

Немцы в панике спотыкались, давили друг друга, повисали на проволочных заграждениях; они пытались во что бы то ни стало убежать прочь от восставших русских мертвецов. Штурм был отбит. В это же время 8-я и 14-я роты разблокировали центральный редут и совместно с бойцами 12-й роты выбили противника на исходные позиции. К 8 часам утра все последствия немецкого прорыва были ликвидированы. К 11 часам утра прекратился обстрел крепости. Штурм обернулся неудачей.

Следует также сказать о том, кто возглавил эту бесстрашную атаку. Это был офицер, подпоручик Владимир Котлинский. Владимир Карпович Котлинский (фото внизу) родился в городе Остров Псковской губернии. Отец из крестьян деревни Веркалы Игуменского уезда Минской губернии, ныне территория Шацкого сельсовета в Республике Беларусь. После окончания реального училища в 1913 году Владимир выдержал экзамены в Военно-топографическое училище в Петербурге.

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Началась Первая Мировая война. Через месяц в училище состоялся досрочный выпуск юнкеров с распределением по частям. Владимиру Котлинскому был присвоен чин подпоручика Корпуса военных топографов с прикомандированием к 226-му пехотному Землянскому полку, который позднее вошёл в состав гарнизона крепости Осовец.

24 июля 1915 года Котлинский повёл солдат в контратаку, где и пал смертью храбрых. 6 сентября 1916 года за храбрость посмертно был награждён Орденом Святого Георгия 4-й степени.

О деталях службы Котлинского до его подвига известно немного. В статье «Подвиг псковича», напечатанной в 1915 году уже после его смерти, в том числе говорится:

К Н-скому полку в начале войны был прикомандирован только что окончивший военно-топографическое училище юноша подпоручик Котлинский. Этот человек, кажется, совершенно не знал, что такое чувство страха или даже чувство самосохранения. Уже в прошлой работе полка он много принес пользы, командуя одной из рот.

В том же году в газетах «Русское слово» и «Псковская жизнь» было опубликовано воспоминание одного из непосредственных участников обороны Осовца, который относительно самой контратаки 24 июля в частности сообщал:

Я не могу описать озлобления и бешенства, с которым шли наши солдаты на отравителей-немцев. Сильный ружейный и пулемётный огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших солдат. Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью — раздавить немцев. Отсталых не было, торопить не приходилось никого. Здесь не было отдельных героев, роты шли как один человек, одушевлённые только одной целью, одной мыслью: погибнуть, но отомстить подлым отравителям. Немцы не выдержали бешеного натиска наших солдат и в панике бросились бежать. Они даже не успели унести или испортить находившиеся в их руках наши пулемёты...

После атаки немцы ещё долго не решались подойти к крепости, боясь, что русские мертвецы вновь восстанут. Многие солдаты лишились рассудка. Некоторым до конца жизни снились кошмары. К августу 1915 года в связи с изменениями на Западном фронте, стратегическая необходимость в обороне крепости потеряла всякий смысл. В связи с этим верховным командованием русской армии было принято решение прекратить оборонительные бои и эвакуировать гарнизон крепости. 18 августа 1915 года началась эвакуация гарнизона, которая проходила без паники, в соответствии с планами. Всё, что невозможно было вывезти, а также уцелевшие укрепления были взорваны саперами. В процессе отступления русские войска, по возможности, организовывали эвакуацию мирного населения. Вывод войск из крепости закончился 22 августа. 25 августа немецкие войска вошли в пустую, разрушенную крепость.

Оборона крепости Осовец – это образец мужества и упорства, с которым русские солдаты сражались в Первой Мировой войне. В европейских СМИ контратаку солдат 13-й роты назвали «Атакой Мертвецов». Это публицистическое название и вошло в историю. Для России война окончательно завершится через три года кровопролитных боёв, когда революция, развал армии и общее положение на фронте сделает дальнейшее ведение боевых действий невозможным. Долгие годы подвиг Осовца не освещался массово, о Первой Мировой говорить было не принято. Лишь почти спустя сто лет о героях тех страшных дней вспомнили: стали снимать фильмы, сочинять и петь песни, писать художественные произведения. Герои тех страшных дней, которые защищали Отечество, нашу Родину, не должны быть забыты. Ведь народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего.

Шеренга за шеренгой бойцы исчезали за холмом, чуть колыша цветущие летние травы. Каждый из них в глубине души надеялся вернуться домой, обнять своих родных: жён, сыновей, дочерей, близких – всех тех, кто был ему дорог; надеялся пройтись по родной земле, родным полям и лугам; надеялся встать на крыльцо родного дома и ощутить запах Родины, которая после стольких лет дождалась возвращения блудных сыновей. Но все мы знали, что эти истерзанные горем и войной души, пережившие столько лишений и невзгод, встретят лишь разочарование: на месте родных деревень будут заросшие холмы, на месте озер и рек – болота, а вместо детей и жён их встретит лишь равнодушный степной ветер, колышущий одинокие колосья широких полей. Так закончилась наша поездка на руины крепости Осовец - разрушенной, запустелой, но не покорённой.

Отрывок из рассказа "Кокарда"

Спасибо за внимание!