Выставка "Пушкин. Освобождение"

Автор: Ярослав ГеоргиевичВ прошлом блоге обещал написать кое-что на тему блокады Ленинграда. И хочу начать с несколько необычной темы.

Это выставка в Екатерининском дворце города Пушкин, он же — Царское Село, пригород Санкт-Петербурга.

Пара фактов: в Пушкин, тогда ещё Царское Село, была когда-то проведена первая в России железная дорога, а ещё это первый в Европе город с полностью электрическим освещением.

Из всех пригородов Петербурга Царское село, наверное, самый известный и самый красивый. Особенно выделяется своим необычным голубым цветом Екатерининский дворец, окружённый Екатерининским же парком.

Вообще, все эти кричаще-роскошно-золотые дворцовые интерьеры не очень люблю... Уж больно много давящего пафоса. Но хотя бы раз глянуть стоит. Тем более, это нужно для дальнейшего рассказа.

После Революции дворцы превратились в музеи, а в парках могли отдыхать теперь уже все подряд, не только вельможи.

Вот, 30е годы — чьё-то счастливое советское детство:

В годы Великой Отечественной войны, как и остальные населённые пункты Ленинградской области, город Пушкин был захвачен, и пробыл под немецкой властью несколько лет — собственно, как раз до снятия Блокады, когда оккупантов на юге области погнали обратно на запад.

И про что я хотел сказать. Когда описываются блокадные ужасы, обычно принято вспоминать дневник Тани Савичевой, крошечные кусочки хлеба, как замерзающие люди возили на санках трупы и воду, про артиллерийские обстрелы — когда фашистские наводчики специально пристреливались к трамвайным остановкам, чтобы было побольше жертв среди мирного населения, а бомбы сбрасывались на больницы, про Доргу Жизни и про многое другое.

Но при этом как-то упускается маленький момент. Если в осаждённом городе, как бы там ни было голодно, холодно и хреново, шансы выжить у людей были, то в захваченной фашистами городах Ленобласти — фактически нет.

Цыпин «Город Пушкин в годы войны»:

Население города перед войной составляло около 56 тысяч человек. С началом военных действий около 5тысяч человек были призваны в армию, вступили в истребительные батальоны и в созданный в Пушкине партизанский отряд. Около 15 тысяч тем или иным способом смогли выехать или эвакуироваться с предприятиями.

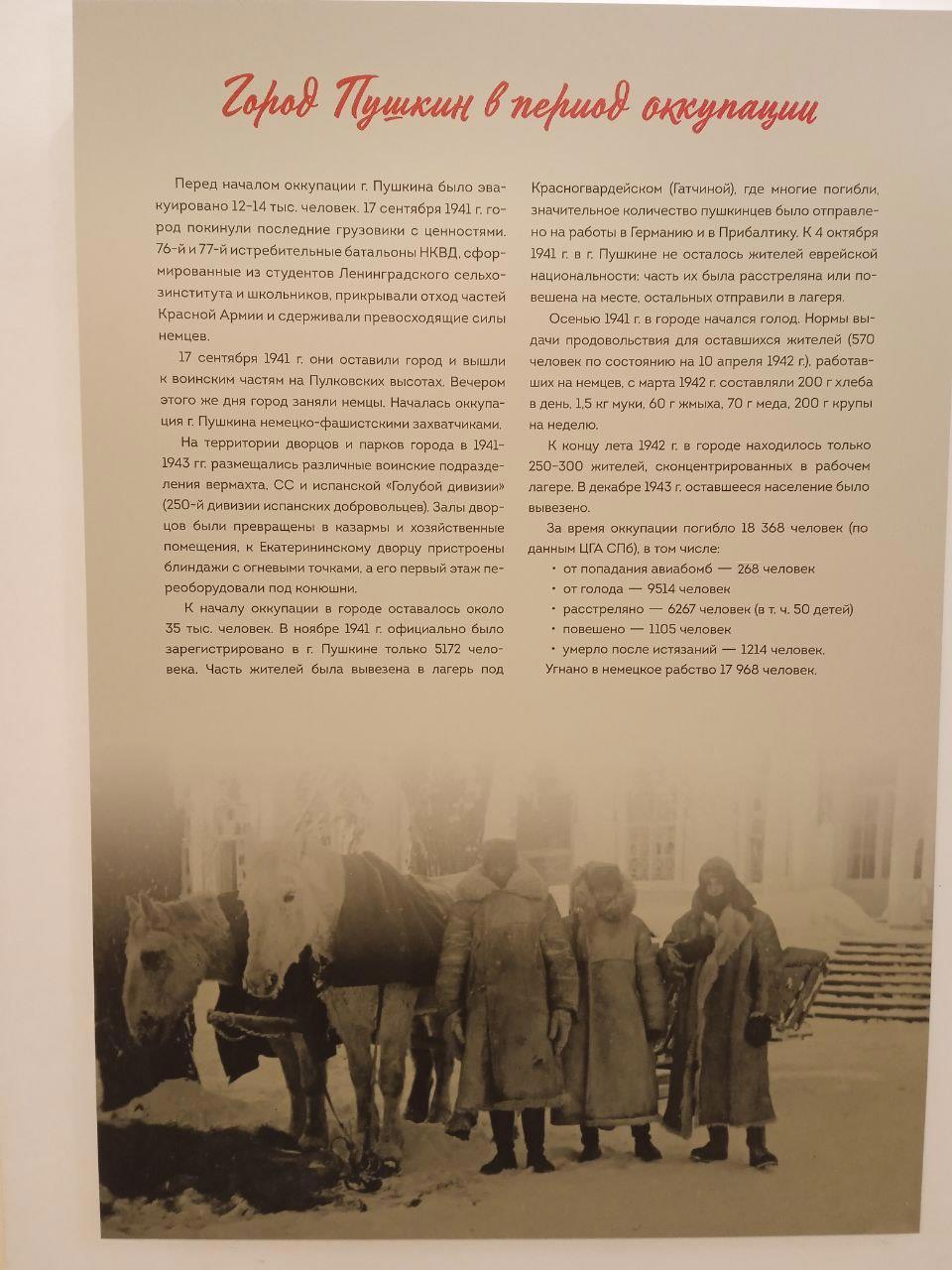

Стенд с выставки (переписал с фотографии ниже, цифры округлил — более подробно смотрите там):

— было эвакуировано 12-14 тыс.

— погибло от попадания авиабомб 268 человек.

— погибло от голода 9 тыс. человек.

— казнено немцами 7 тыс. человек.

— угнано в рабство почти 18 тыс. человек.

Итого — к концу лета 1942 г. оставалось 250-300 человек (работающих на немцев), в 1943 г. их вывезли.

Для кого-то эти бездушные цифры выше ничего не значат. Ну, тысячи и тысячи.

Попробую их немного персонализировать и напомню — в оккупированном Пушкине погиб наш фантаст, Беляев, чьими книгами каждый второй наверняка зачитывался в детстве. А даже если и нет — то уж точно смотрел «Ихтиандра».

Писатель Беляев, что писал научно-фантастические романы вроде «Человек-Амфибия», замёрз от голода у себя в комнате. «Замёрз от голода» — абсолютно точное выражение. Люди так ослабевают от голода, что не в состоянии подняться и принести дров. Его нашли уже совершенно закоченевшим...

— Дневник Лидии Осиповой (цельнотянутое прямо из богомерзкой Википедии)

Зимой сорок второго есть нам было уже совсем нечего, все запасы подошли к концу. Соседи уехали и отдали нам полкадки перекисшей капусты, на ней и держались. Отец и раньше ел мало, но пища была более калорийной, кислой капусты и картофельных очисток ему не хватало. В результате он начал пухнуть и 6 января 1942 года скончался. Мама пошла в городскую управу с просьбой похоронить его не в общей могиле. Там к ней отнеслись по-человечески, но зимой выкопать могилу было очень сложно, к тому же кладбище было далеко, а в городе остались только одна живая лошадь и один могильщик, которому платили вещами. Мы расплатились, но нужно было ждать очереди, тогда мы положили папу в пустой соседней квартире и стали ждать. Через несколько дней с него кто-то снял всю одежду и оставил в одном белье. Мы завернули его в одеяло, а через месяц (это случилось 5 февраля) нас с мамой увезли в Германию, так что похоронили его без нас. Уже потом, через много лет, мы узнали, что в управе сдержали обещание и похоронили отца рядом с профессором Черновым, с которым они подружились незадолго до смерти. Его сын любил фантастику.

— Слова дочери Беляева (тот же источник)

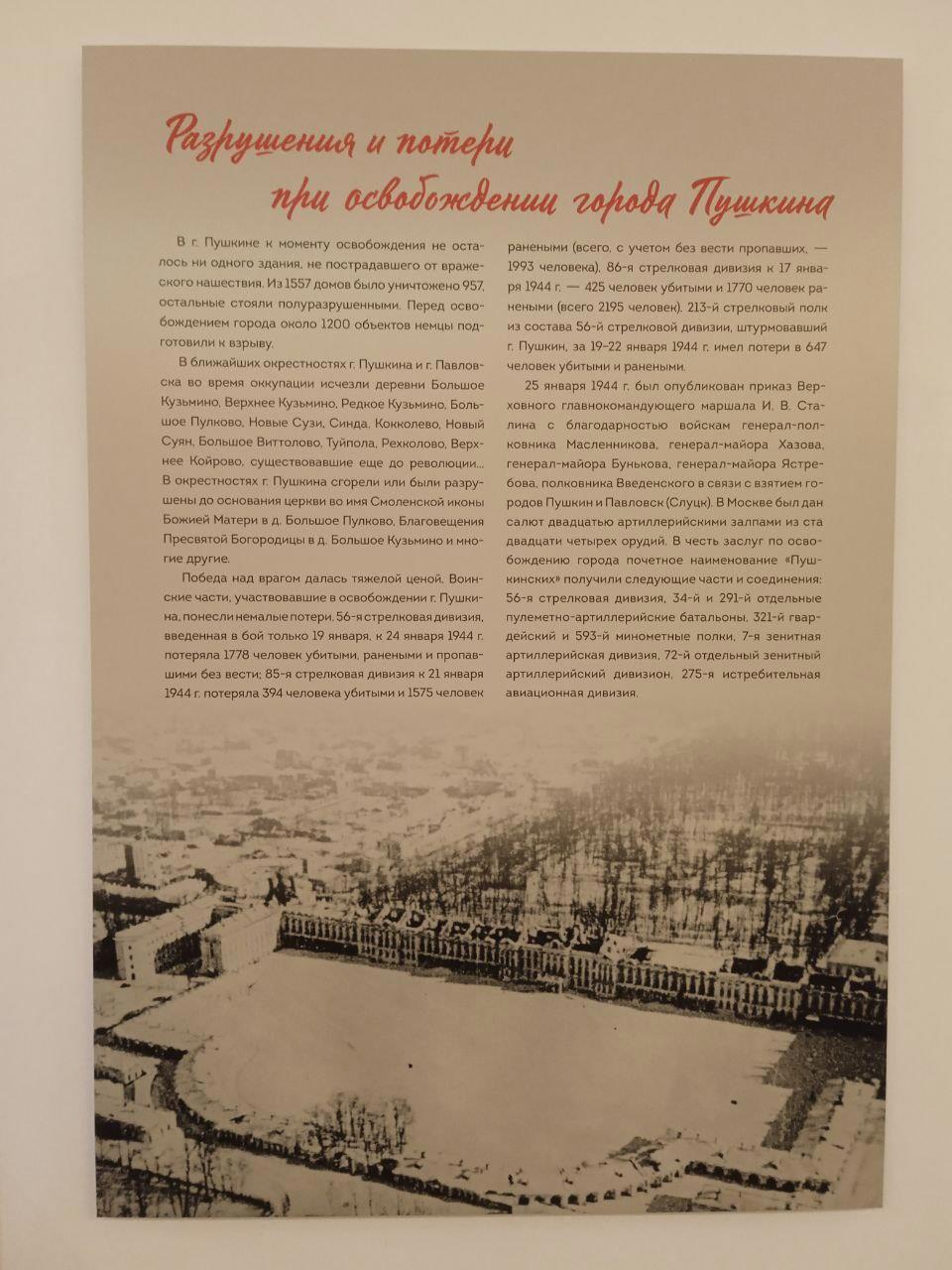

После этого смотрится уже не так страшно, но всё же. За время оккупации города было утеряно не только самое ценное, тысячи человеческих жизней, но также и нечто ещё: ценности материальные.

Именно из Екатерининского дворца немцы вывезли знаменитую Янтарную комнату, когда-то подаренную Петру 1 прусским королём, в честь союза против Карла 12. Сам же дворец минимум дважды горел — первый раз ещё в 42-м — и использовался как конюшни.

Золотая Анфилада — куча располженных друг напротив друга арок, образующих сквозной проход через весь дворец. Именно по нему шествовала Императрица из своих покоев, и в каждом следующем зале её приветствовали подданные — сначала самые знатные, потом помельче рангом, потом ещё мельче, и так далее.

Вот она же — после немцев.

Почему-то тронувший меня больше всего экспонат. Девушки из МПВО откапывают и устанавливают на её место статую «Девушка с кувшином».

Дальше — без комментариев, просто фото.

Спросите — откуда тогда взялась вся та красота, которую мы можем сейчас наблюдать?

Это титанический труд наших реставраторов. Которые смогли восстановить даже украденную Янтарную комнату.

Мне кажется, после такого возрождённый из пепла Екатерининский Дворец уже нельзя назвать никак иначе, чем действительно народным достоянием. Кстати, выставка продолжается дальше, там про работу рестовраторов показано подробнее, но мне кажется, что и так уже перегрузил пост информацией.