Рубеж веков - 2

Автор: Ludvig NormaienХороший был день — 7 марта 1600 года. День, когда армия Карла Эммануила 1 встретилось с румелийским войском Селима Второго.

В конце апреля Сицилийская терция вместе с остальными силами спешно выступила из Никополя и отправилась на запад, чтобы выполнить план прошлого года и выйти к Софии с севера. В общей сложности, после прошедшей зимы выдвинувшихся было около 18000. Это было в разы меньше, чем в предыдущем году, когда было 26 000, но с учетом потерь, вновь набранных сил, и сидящих в гарнизонах войсках — это была армия с которой приходилось считаться всем в этих краях, хоть состояла по большей части из зарубежных, наëмных войск. И даже если в списке значились практически всё те же наименования отрядов, терций — то вот людей в них оставалось гораздо меньше.

Войско было в не самом лучшем состоянии, среди солдат было много больных. Многие радовались теплу, хотя для войска нет ничего худшего, чем приход тепла после зимы, так как по ночам еще холодно, что лужи покрыты льдом, и в начале движения ты скользишь, и запинаешься о твердые комки застывшей грязи, а немногим позже всё вокруг тает и сапоги вязнут, набирая на себя такую грязевую тяжесть, что их невозможно поднять. Никаких битв и сражений воину не нужно, чтобы почувствовать себя самым уставшим, самым несчастным человеком.

Через дыры в обуви попадают камушки и не хватит времени вытряхивать их — сержанты быстро отучат отставать — но к концу дня прощай ноги! С каждым днем все больше людей плетутся уже позади, выпадают из колонн, едут на телегах в обозе. И таким войско тает быстрее, чем в кровопролитных сражениях. Это всадникам хорошо — не они бьют ноги, но у тех свои сложности, поскольку отвечаешь не только за себя.

Таким образом вооруженные люди разной степени оборванности двигались по дорогам к югу, пользуясь тем, что отощавшие, ослабевшие кони противника не могли их задержать.

На общем фоне люди протдекарха теодора Лемка смотрелись хорошо. Сытые, одетые в целую и относительно (для солдат) чистую одежду, не светя пальцами ног в дырках сапог, они свысока поглядывали на оборванцев вокруг, выставляя напоказ некоторые элементы из захваченной зимой добычи — украшенные кинжалы, кольчуги, поверх которых были натянуты красивые пояса.

Текли отряды всадников, выряженные в доспехи разных исторических периодов, многие из которых были с длинными пистолетами, торчащими из седельных сумок. Кентархии скопефтов, с вечно обожжёнными пальцами, со своими длинными ружьями, которые они ставили во время стрельбы на сошки; отряд немногочисленных рейтаров, одетых в легкие доспехи, прикрывающие только грудь, с длинными пистолями, чьи многочисленные рукояти торчали из кобур и пояса; колонны пеших контарионов с пиками длиной в 18 футов, что были основой пехоты, той скалой, о которую должны были обломать зубы враги; грязно ругались пушкари, что только успевали чинить разваливающиеся телеги с тяжелыми ядрами и рвущуюся упряжь лошадей, которые тянули отлитые из бронзы пушки. В некоторые из них впрягали по двадцать три коня. В легкие подвижные фальконеты впрягали две пары. Пушкари выбивались из сил, практически на руках поднимая на склоны многочисленных оврагов и небольших гор эти тяжелые орудия, поливая землю потом.

А позади тащились обозы: телеги с провиантом, лекарями, возов с фуражом (сеном, соломой, овсом). Здесь были отличные саксонские крытые брезентом фургоны, корявые деревенские телеги, двуколки, шарабанды.

А уже следом брели и ехали нестройные толпы солдатских жен и инвалидов, калек и мелких купцов. В городах всегда хватало швали, ищущей удачи. А где она ещё может быть, как не в победоносной армии? Богатые купцы, конечно, старались не отставать от командования. Впрочем, дворяне не всегда спешили их как-то к себе допускать, поскольку брать у них деньги -это конечно хорошо, но всё же это не воинское сословие, чтобы вот так запросто с ними общаться. Пусть знают место.

Шли сухопарые рядовые священнослужители и ехали в повозках более высокие рангом представители церкви — куда же без них....

Главнокомандующий, савойский герцог Карл Эммануил I, на глаза солдатам не показывался. А когда его всё же видели — был весьма хмур.

Дата выхода сарацин в поход давно была известна. День Хизир Ильяс Гуню, которому их силы обычно собирались в единый кулак, приходился на начало мая . Турмархи и друнгарии торопили людей вперёд — все знали, что враги уже собираются и было бы отлично нанести удар до того, как все их отряды соберутся воедино. Это солдаты одобряли и потому спешили.

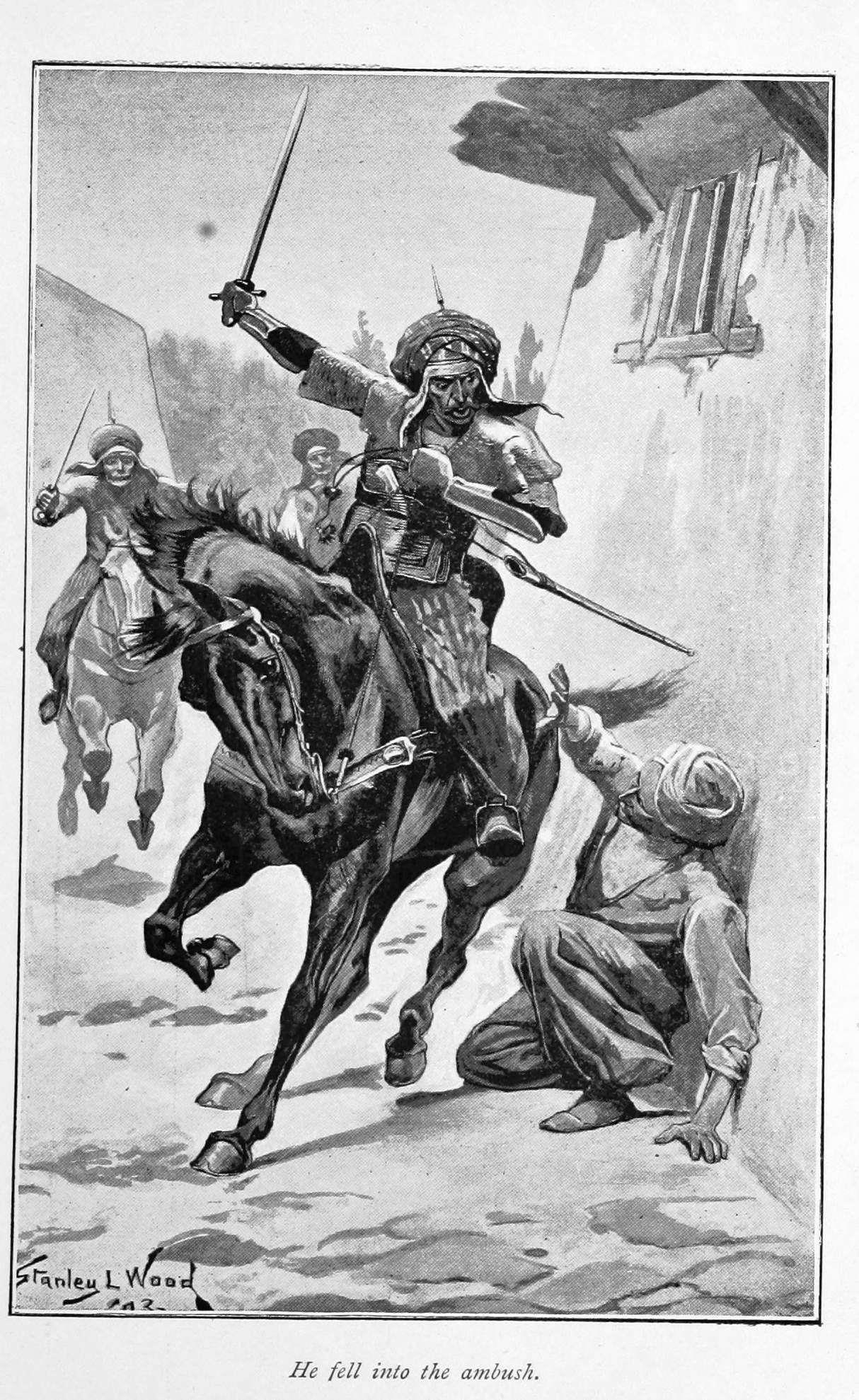

Авангард сходу выбил отряды сарацин из Плевен, переправились через Виту и не задерживаясь силы двинулись на Орхани, через который лежала северная дорога на Софию/Сердику.

https://author.today/work/309725