Москва и Петербург

Автор: Анна ВеневитиноваСегодня очередная годовщина переезда советского правительства из Петрограда в Москву. В связи с этим предлагаю флешмоб. Формат свободный.

Так уж само собой сложилось, что практически все мои рассказы написаны в петербуржском сеттинге, а чуть более крупная форма, наоборот, московская. Ну и особняком стоит «Формула Распутина», там действие разворачивается сразу в двух (на самом деле, больше) локациях.

«Квартал двойников» (Петербург):

Моя тень тускнеет и неторопливо вытягивается. В ритме шагов её колышет словно ветром. И вдруг она исчезает вовсе — солнце спряталось за крышами домов и больше не светит мне в спину.

Осенние облака стелются так низко, что адмиралтейская игла вот-вот проткнет их. Огонь заката ещё теплится в их свинцовом чреве, но скоро угаснет и он.

Город наполняется другими тенями — торчащими во все концы, чёткими и кургузыми. Их дёрганные движения напоминают танец тысячи механических кукол.

Неистово воет ветер. Его порывами снежинки уносит вверх, и начинает казаться, что само время покатилось вспять. Отмотав назад целую вечность, оно вновь привело меня туда, где я уже бывал.

Где уже видел и меркнущий на облаках закат, и тьму, медленно расползающуюся по городу.

— Молодой человек! — окликают из тьмы. — Молодой человек!

Меня ли? Вечерний Невский многолюден.

Голос как будто знакомый, но где и когда я слышал его — этого не вспомнить. Немного жалобный, он заставляет меня остановиться.

Оборачиваюсь. Старик лет семидесяти с растопыренными, как мётлы, руками тощим снеговиком стоит посреди тротуара. Брежневская каракулевая шляпа сбита набок, редкие волосы торчат клочьями, на лице гримаса отчаяния. В людском потоке он — словно камень в ручье — прохожие обходят его стороной.

— Простите, пожалуйста, у вас не будет двух копеек? — продолжает старик. — Мне срочно нужно позвонить!

— К сожалению, нет, — вру я.

— Хотите я куплю?! За рубль?! За пять!

— Разменяйте, — равнодушно жму плечами, — вокруг полно магазинов.

— Я пробовал, нигде нет, — он едва не плачет, — вы поймите, у меня через час поезд… я уезжаю… надолго, может быть, уже навсегда… А она… Раньше я не решался… а теперь не могу уехать, не сказав ей всего…

Очень странно — морщинистое лицо старика мне тоже знакомо.

— Хорошо, я поищу.

Выгребаю мелочь из карманов, пальцы дрожат и даже не от холода. «Двушки» у меня осталось только две, а ведь мне тоже нужно позвонить. Вдруг автомат заклинит?

Но я уже не в силах отказать этому трогательному смешному старикашке. Протягиваю монету и быстро ухожу — почти убегаю.

— Спасибо, молодой человек! — несётся следом. — Спасибо!

Бегу даже не из страха, что он начнёт совать мне рубли, бегу от навязчивого чувства, что всё это уже было со мной и повторится ещё не раз.

Почти тут же беспокойство уходит. Проскользнув лёгкой зыбью, оно оставляет лишь смутные предчувствия. Что-то произойдёт сегодня, что-то важное и радостное. Может быть, я наконец отважусь объясниться с Ксюшей? Хорошо бы…

Я звоню ей каждый вечер, но только молчу в трубку. Жадно ловлю звуки её нежного голоса, пока ей не надоест вслушиваться в тишину.

Пора уже научиться преодолевать собственную робость! В конце концов, мне уже семнадцать лет и я не какой-нибудь сопливый пятиклассник! Сегодня я обязательно заговорю! Обязательно!

Жалко, что «двушка» осталась лишь одна.

От избытка решимости ускоряю шаг. Промозглый ветер треплет кумач транспарантов, срывает багровую листву с деревьев, гонит её по подмёрзшим мостовым. Ленинградская осень всегда окрашена праздничным цветом — цветом молодости, энергии — цветом зари. Даже сейчас, в сгущающемся вечернем сумраке, стены домов полыхают алым.

Город буквально пронизан праздником, дышит и наслаждается им. Только холодно очень.

На Аничковом мосту останавливаюсь. Пытаюсь закурить, но получается не сразу. Спички ломаются и гаснут, отсыревшая папироса обугливается, отзываясь омерзительной горечью во рту.

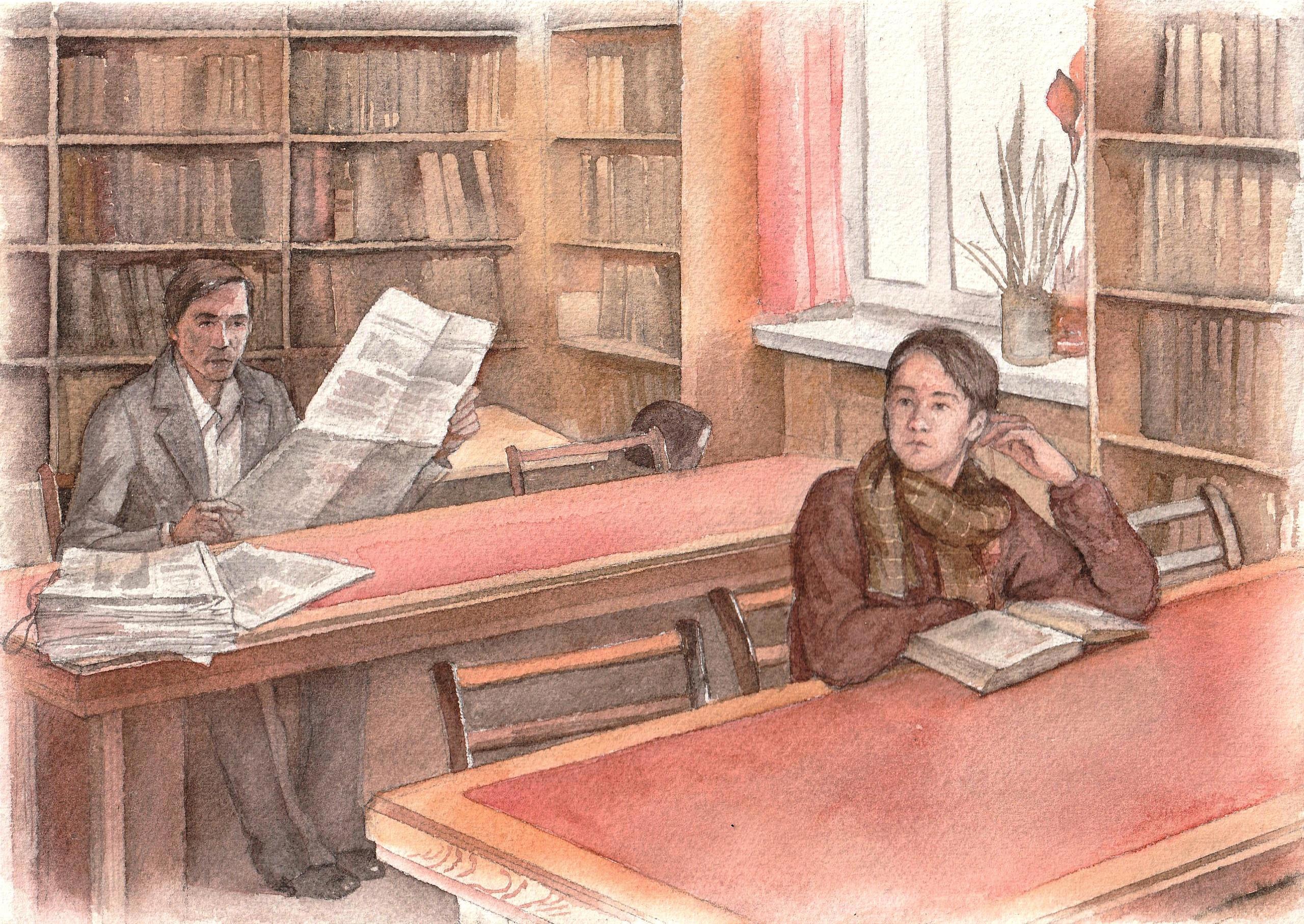

До библиотеки остаётся каких-то метров сто, но «Маяковка» не «Публичка», курилок там нет, а выходить на улицу в такую погоду уже не захочется.

Никогда не понимал Бродского. Нет, стихи хорошие, но какие-то слишком уж депрессивные. Безысходность, из которой сделали религию, — это уже диагноз. Только от полного отчаяния и смертельной тоски можно было назвать Ленинград городом цвета замёрзшей водки.

Я стою в середине Невского проспекта и не вижу этого цвета. Где он?! Покажите! Разве что вон там вдалеке, вверх по Фонтанке.

Впервые я оказался в Ленинграде ранним июльским утром. Не было кумачовых стягов, ветра и ржавой листвы. Лишь алый рассвет занимался над обезлюдевшим Невским, и этот дворец с атлантами, — вот он, совсем рядом, — ярко-красный, почти как кровь.

На фоне этого пурпурного дворца даже чахоточный классицизм становится патокой и карамелью, мёдом и воском — расплавленным янтарём, а не замёрзшей водкой.

«Беломор» крошится, от холода переминаюсь с ноги на ногу, а в ботинках хлюпает. Ощущаю себя царём Петром на чухонских болотах, только без ботфорт. Сегодня похолодало, дождь сменился снегом, зато вчера лило как из ведра — кругом лужи и в толпе их обходить непросто.

И всё-таки, стихия Ленинграда не вода, как кажется на первый взгляд. Он не вырастает из невских болот — его принесло сюда огненным вихрем человеческой воли. Если что-то и было здесь до Петра, то всё это вырвано с корнем, сожжено и стало золой. Разве что хмырей и кикимор не поубавилось.

Ветер и огонь — вот стихии Ленинграда, оттого он так переменчив и не похож ни на один другой город мира. Пожалуй, только Венеция чем-то похожа — там тоже много воды и совсем другое естество спрятано за серебристой маской.

Впрочем, в Венеции я не был, и вряд ли доведётся. Что может ждать советского интеллигента в жизни? Оклад в сто двадцать рублей да всяческие льготы по профсоюзной линии. Венеция едва ли входит в их число, в лучшем случае — здравницы черноморского побережья. Учёба, потом защита кандидатской, преподавание, семья… Так вот и бредём из детского сада на кладбище по натоптанной тропке.

Я стою на мосту, ветер обжигает щёки пеплом моей же папиросы и старомодным говорком нашёптывает: «Поспешай…»

А куда торопиться? Жизнь подобна лабиринту, и не из тех, что рисуют в детских книжках на смекалку. Здесь нельзя ошибиться, выбрав неверный путь, нельзя блуждать по кругу. Дорога только одна — смотанная в клубок тропа без развилок и тупиков.

Как раз такие лабиринты чеканили на древних критских монетах, видимо, в память о Тесее и Минотавре.

Выбора нет — встреча с чудовищем неизбежна. Но отчего же порою так ноет в груди? Отчего нас мучают предчувствия, вот как меня сегодня?

Я вслушиваюсь в гул клаксонов, всматриваюсь в лица прохожих — что-то значительное совсем близко, важно не пропустить его, не потерять в толпе.

А может быть, мы случайно встретимся с Ксюшей здесь, на Невском или в Библиотеке? Тогда не нужно будет звонить и тратить последнюю «двушку».

Только смогу ли я, глядя в глаза, сказать ей всё то, что так долго не решался по телефону? И если смогу, то не пошлёт ли она меня подальше?

Не важно. Окурок брошен в урну, я сворачиваю на набережную и вхожу в библиотеку.

«Граф Солтикофф» (Москва):

- Как только тут люди живут? – ядовито процедила Милка, кивнув на бассейн, – В этой-то гнили…

Она уже минуты полторы пыталась закурить. Погода стояла безветренная, однако даже буржуйская зажигалка Zippo с местной сыростью не справлялась.

- Да уж, – согласилась Кира, – Говорят, что из-за бассейна в Пушкинском музее картины плесневеют.

- Скажешь тоже! Картины! Их отреставрировать можно. А людям-то как? Особенно сейчас, зимой, в минус десять? Надышимся этим паром чахоточным, а дальше-то что? Всю жизнь на лекарства работать?

Влажное густое марево, источаемое бассейном «Москва», расползалось по всей округе. Пока девушки ехали в метро, успело изрядно стемнеть, и на фоне чернеющих небес рваные лоскуты пара казались пламенем, а чаша бассейна – исполинским жертвенником языческого капища.

Кира будто бы воочию наблюдала за каким-то страшным бесовским обрядом, видела, как колышутся змееподобные тела жрецов, слышала грохот тамтамов.

- Горе тебе, Вавилон, город великий, – прошептала она невпопад, – Гиблое место, проклятое… Не даром же и назвали его Чертольем…

- Ой! Да ладно! – отмахнулась Милка, – Бабкины сказки! Не верю я в эти бредни.

- Верить не веришь, а к гадалке идёшь, – Кира улыбнулась, – Комсомолка называется!

- Это другое, – со всей серьёзностью ответила Милка, – Ты вот тоже комсомолка, а Солженицына читаешь. К тому же, под Рождество все гадают, даже партийные. Сочельник-то, кстати, уже начался?

Взглянув на небо, Кира неуверенно кивнула. В подобных вопросах она сама не шибко-то разбиралась.

Подруги уже тихонечко брели Гоголевским бульваром, заснеженным и пустынным. Огромной ледяною глыбой сияла луна над Москвой, трещали деревья, морозец пощипывал, и тишина вокруг.

Слово весь мир замер в ожидании чего-то важного, даже время остановилось. Но дирижёр уже за пультом, и вот-вот грянет первый такт.

Настоящее Рождество, как в сказке.

- Слушай, – встрепенулась Милка, – говорят в вашем самиздате есть жутко модный роман… Забыла, как называется… Я почитать хочу.

- Модный?! – удивилась Кира, – Не знала, что в самиздате бывают модные романы. Хотя бы, про что?

- Ну там, типа, алкаш едет на электричке к своей бабе, а по дороге напивается в хлам, и то ли черти ему начинают мерещиться, то ли ангелы… Книжка, говорят, клеветническая, но очень смешная.

- Едет алкаш к своей бабе?! – Кира рассмеялась – А ведь и правда! Ёмкая аннотация!

- Ты читала? У тебя есть? Мне почитать дашь?

- Дам, но тебе не понравится. Там матерщины много. Если хочешь, можем на обратном пути ко мне заехать…

- Вот спасибочки! А то все читали, но книжки ни у кого нет. Или признаваться не хотят…

- Боятся, наверное, – пожала плечами Кира, – Сама же говоришь, антисоветчина…

Как ни странно, Кира помнила книжку почти наизусть, хотя прочла её года три назад. Цитаты сами собой возникали из памяти. А главный герой, трогательный пьянчужка Веня, и сейчас стоял перед ней, как живой, – тощий, лохматый, вечно небритый и жаждущий хереса, но с чуткою душою и даром мыслителя.

- Ну и ладненько, пускай дальше боятся, – продолжала Милка, – А завтра мне в ночную смену, постояльцев нынче не много, как раз будет время почитать.

Работала она администратором в гостинице «Метрополь». С самого детства родители готовили Милку к карьере дипломата, но поступать в МГИМО она даже не пробовала, хотя и связи у отца имелись, и сама Милка отнюдь не дура. Упёрлась и ни в какую – хочу, мол, стать артисткой! Два раза поступала во ВГИК, потом в Щукинское, потом ещё куда-то, а работу в «Метрополе» считала временным пристанищем. Однако со временем Милка привыкла и в последние годы уже никуда не поступала. Хорошая зарплата, чеки Внешпромторга, регулярные подарки от постояльцев – блага почти те же, что у дипломатов, хоть и не в загранке.

Довольно часто Кира ловила себя на мысли, что у них с Милкой практически нет ничего общего, – круг общения, интересы, семья наконец, – всё разное. Это у Киры в роду сплошь врачи-вредители, а у Милки семья партийная, и папа, и мама из аппарата ЦК. Говорят, что родителей не выбирают. Видимо, к школьным подругам это тоже относится.

- Слыхала новость? – тоном заядлой сплетницы поинтересовалась Милка, – Галка Смирнова наконец выходит замуж за своего полярника и уезжает с ним на севера. Аж в саму Антарктиду!

- Вообще-то, Антарктида на юге…

- Кирюх, не занудствуй! Какая разница?! – подруга скривилась, – Холодно, значит север! Вопрос же не в том, где Антарктида, а в том, что она там будет делать, с красным-то дипломом Тимирязевки… Пингвинам хвосты крутить?!

- Ну, не знаю…

- А тут и знать ничего не надо! Или зачахнет, или сбежит через полгодика! – Милка тяжело вздохнула, – Ох, только мы с тобой и остались, все наши уже замужем… У тебя-то, как дела на личном фронте?

«Всё-то мы воюем, – вскользь подумала Кира, – Личный фронт, битва за урожай…»

- Никак, – нехотя ответила она, – Принцы пока не попадались…

- А этот твой… Как его… Еврейчик такой чернявенький… Увёз бы тебя в Израилевку, там, по крайней мере, теплее чем в Антарктиде.

- Ты про Глеба? Он просто приятель, – Кира подавилась смешком, – К тому же, он бабник, каких мало. Ни одной юбки не пропускает!

Прежде, чем свернуть в Сивцев Вражек девушки остановились. Пока Милка искала урну, чтобы выбросить окурок, Кира задумчиво смотрела вдаль. Отсюда, сквозь залитый лунным светом бульвар, бассейн выглядел уже не так зловеще. Он стал похожим на безмятежно дремлющий вулкан, над которым лёгкою сонатиной уже звенела рождественская ночь.

«Нет, не Вавилон, – размышляла Кира, – Атлантида! Притаилась, и выжидает до поры…»

- Ты чего застряла? – забеспокоилась подруга, – С тобой всё в порядке? Пошли уже, а то замёрзнем.