"Маузеровский патрон" для Тульского Токарева.

Автор: Андрей УлановХотя в документах военных лет он обычно именовался "7,62-мм патрон ТТ", основными его потребителями были пистолеты-пулеметы – или автоматы, как часто писали тогда. ППД, ППШ и ППС отличались высоким темпом стрельбы и хорошим аппетитом на патроны – только успевай заряжать.

Необходимость принятия на вооружение нового патрона в СССР осознали еще в начале 20-х годов прошлого века. Тогда в стране для короткоствольного оружия производился лишь один вид патронов – к револьверу "наган", весьма специфических по конструкции. И если револьвер еще кое-как соглашались терпеть на вооружении, то с патроном все было хуже. Попытка Токарева применить его в своем пистолете-пулемете ППТ-27 наглядно показала, что "нагановский" патрон и автоматическое оружие совмещаются очень плохо.

Между тем, в стране еще с "царских" времен имелось довольно много пистолетов (некоторые, например, господам офицерам разрешалось закупать за свой счет вместо штатных "наганов"), а Первая Мировая война и последовавшая за ней Гражданская еще больше разнообразили этот зоопарк. При этом из-за отсутствия новой наградной системы именно личное оружие выбирали как памятный подарок в тех случаях, когда красный отрез на шаровары было мало, а именные часы – слишком жирно. В результате герои гражданской и прочие красные конники гордо щеголяли именными "маузерами", "парабеллумами", "кольтами" и более экзотическими моделями. Да и для людей вне силовых структур, как не покажется сейчас удивительным, легальное приобретение короткоствольного оружия в те годы не являлось чем-то недосягаемым. У поэта Маяковского, например, имелось пять разных пистолетов и револьверов, так что после его самоубийства из-за небрежного оформления протокола даже возникла путаница – из какого именно пистолета он застрелился.

В таких условиях первые заседания комиссии Научно-Технического Комитета Арткома, в чью задачу входил выбор нового патрона, чем-то напоминали иллюстрацию к басне Крылова по лебедя, рака и щуку. Одни ответственные товарищи предлагали взять патрон Браунинг 7,65х17 мм, чуть позже согласившись на его 9-мм вариант – он же .380 ACP. Другие, не менее ответственные товарищи, размахивая именными "парабеллумами", требовали принять на вооружение 9х19 мм. Тем более, что под его уже существовал удачный образец пистолета-пулемета – МП-18 конструкции Шмайссера. Учитывая, что с момента заключения Раппальского договора в 1922 году большевистский слон стал добрым другом веймаровского слона, проблем с закупкой "шмайссеров" или "бергманнов" скорее всего, было бы не больше, чем с приобретением для ОГПУ очередной партии "маузеров-боло". К этому же мнению склонялись и сотрудники испытательного полигона, указывая, что в иностранных армиях новые пистолеты стараются принимать калибра 9-мм или больше.

Именно сторонники "маузеровского" патрона и стали третьей силой в спорах. Позиции у них были довольно сильные – патрон 7,63х25 мм был довольно мощный, имел хорошую дальность и пробивную силу. С другой стороны, это значило, что для компактного служебного пистолета, скорее всего, надо будет принимать еще один какой-то патрон.

Даже проведенные летом 1930 года масштабные опыты на стрелковом полигоне – с проверкой убойности стрельбой по бычкам, и прочим – окончательного решения не дали. В целом, комиссия все же склонялась к патрону Люгера 9х19 мм, как наиболее оптимальному для использования как в пистолетах, так в пистолетах-пулеметах. Более того, это даже успело выразиться в очередных заданиях на разработку пистолетов-пулеметов, которые требовалось делать "калибра 9 мм".

Но последнее, или как сейчас принято говорить, крайнее слово в споре все же осталось за штабом РККА – а там принимали в учет не только чисто боевые, но также и экономические соображения. Калибр 7,62 мм позволял, как отмечено в документах "обеспечить единство поверочного инструмента", да в случае острой необходимости применять обрезки отбракованных винтовочных стволов для более "коротких" образцов.

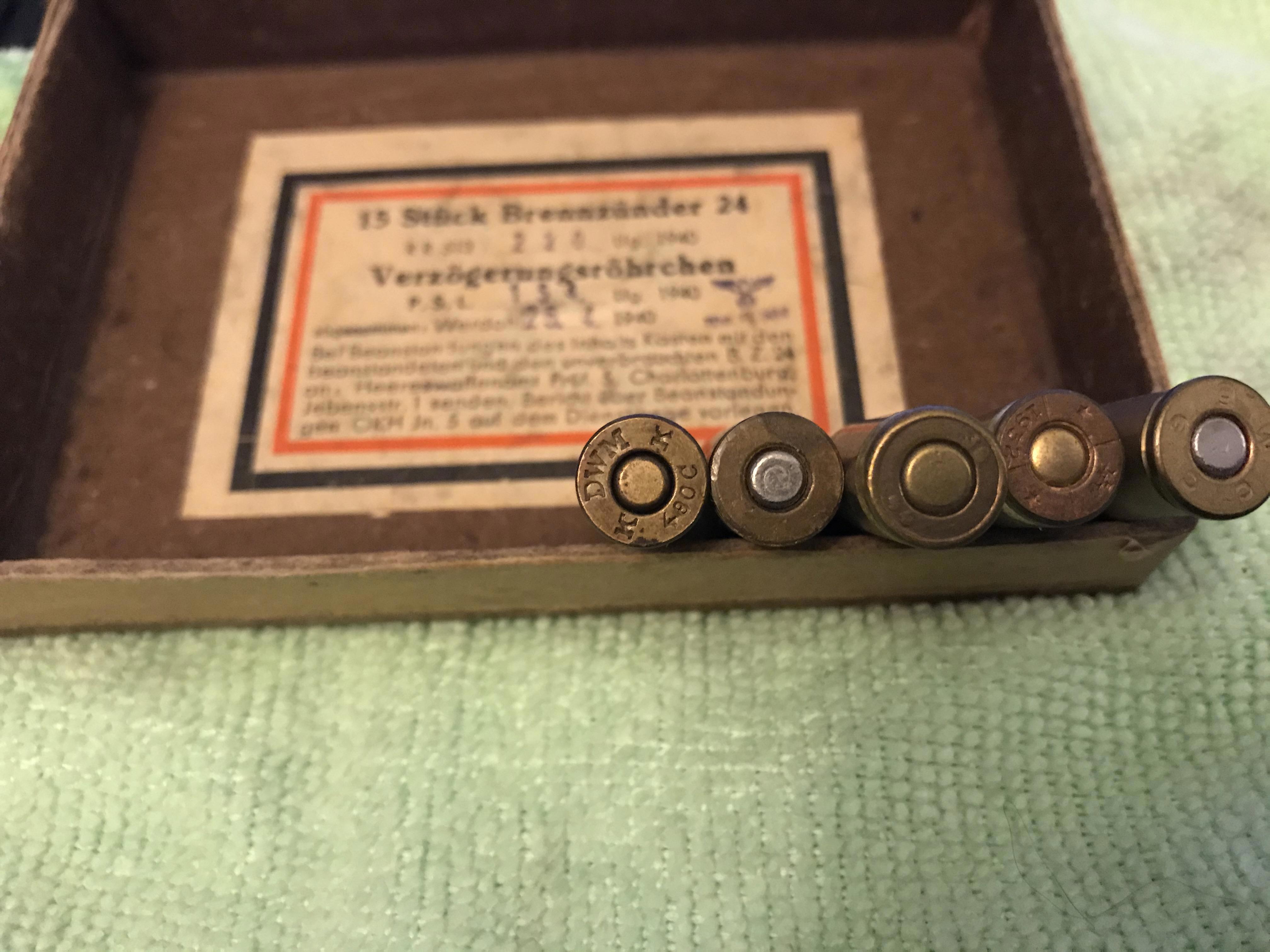

В итоге на вооружение был принят "7,62-мм пистолетный патрон обр. 1930 года" – очень похожий на "маузеровский" патрон фирмы DWM (у которой были вполне официально приобретены и лицензия на производство и оборудование для него). Правда, освоение нового патрона, как водится, вышло затянутым – еще в 1932 году качество патронов отечественного производства было настолько сомнительным, что для испытаний новых образцов пистолетов-пулеметов предпочитали "подстраховаться" импортными боеприпасами. Но со временем проблемы решились – правда, в мирное время.

Начавшаяся в июне 41-ого война не только добавила в номенклатуру к обычному оболочечному патрон с бронебойно-зажигательной пулей, пробивавшей, как сказано "броню до 3 мм". Что более важно – начавшаяся война потребовала резкого роста выпуска патронов. Число пистолетов-пулеметов в пехотных частях Красной Армии росло всю войну, доходя порой до 50% -- даже без учёта отдельных подразделений автоматчиков.Разумеется, не обходилось и без проблем с качеством, особенно в 1942 году – по данным контрольных стрельб, некоторые партии патронов давали в 10 раз больше осечек и задержек. В сочетании с падением качества производства самого орудия, это значило, что ППШ не мог отстрелять без проблем даже один диск.

Но выбирать не приходилось, на фронт шли и такие патроны.

В 1943 появился патрон ТТ с трассирующей пулей. Тогда же появилось очередное техзадание на «разработку и изготовление 7,62 мм пистолетного патрона с разрывной пулей» -- хотя работы в этом направлении велись еще с 1941 года. Впрочем, на фронт советские пистолетные «пули ДД» они же «экспансивные пули типа дум-дум» так и не попали – хотя наверняка их применение сняло бы все вопросы по поводу останавливающего действия.

После войны на вооружение Советской уже армии поступил новый пистолетный патрон 9х18 мм. Зато «ттшный» патрон и оружие по него разошлось по всему миру – от Кубы до Вьетнама.

Вновь про возможный возврат к патрону ТТ заговорили в конце 80-х, когда массовое распространение бронежилетов подняло требования по пробиваемости к пистолетному патрону. Был момент, когда он фигурировал в требованиях конкурса «Грач» на новый армейский пистолет – но в этот раз все же уступил люгеровскому 9х19.

Впрочем, требования по пробиваемости у военных все растут даже для пистолетов – так что шансы вернуться на службу патрон 7,62х25 мм вполне сохраняет.

Андрей Уланов.