Мужская инициация

Автор: Инна Ивановна Ермошина...

Мало родиться мужчиной, согласно древней сказочной, мифологической традиции и учению психоанализа. Им нужно еще стать.

Первый шаг на пути взросления юноши — путь героя. Яркий пример из мифов - история подвигов Геракла. Собственно, большинство сказочных героев оказываются в трудных ситуациях, встречаются с врагами и трудными задачами, и им необходимо всех победить и все решить, иначе их ждет смерть, плен или забвение.

В сновидениях начало этого пути — сны о битвах и противоборстве с космическими силами зла в обличье драконов и других чудищ. «В развивающемся сознании индивида образ героя олицетворяет средство, с помощью которого нарождающееся эго преодолевает инерцию бессознательного разума и освобождает зрелого человека от регрессивного стремления вернуться к блаженному состоянию младенца — в мир, которым правит мать», — пишет К. Юнг.

Иногда в таких снах герой сдается чудовищу. И эти сны имеют свое объяснение. Герой должен понимать, что темная сторона его собственной личности — «Тень» — существует не только для противостояния. С ней можно слиться и в ней черпать свою силу.

«Тень проявляется не только в том, чего мы не делаем, — пишет ученица Юнга Мария-Луиза фон Франц, — но и в спонтанных, ненамеренных действиях. Не успеешь подумать, а колкость прозвучала, интрига готова, неправильное решение принято…».(М-Л фон Франц «Процесс индивидуации»). «Было бы слишком просто, если можно было бы сделать Тень частью своей осознаваемой личности лишь через честность с самим собой саморефлексию…. Внутри теневой части психики каждого из нас существуют такие страстные эмоции, с которыми доводы рассудка могут и не справиться». Станет ли Тень нашим врагом или другом — зависит только от нас. Ее нельзя игнорировать и недопонимать, — в этом случае она становится враждебной. С ней надо сосуществовать, в чем-то уступая, в чем-то любя, а в чем-то идя наперекор ей…

Героический период в жизни мужчины - это сражение не только с чудовищами извне - это еще и подчинение своего собственного внутреннего монстра.

...Что олицетворяют драконы и чудовища в сновидениях?

Очень часто это — довлеющая власть матери или, более широко, программирующие ожидания родителей (в этом смысле труднее всего освобождаться из–под такой власти любимым детям).

Почти всегда кроме вышеуказанных «врагов» невыразим у взрослеющего юноши страх перед выходом в жизнь, что проистекает из недостаточного знания как самой жизни, так и себя самое, той самой собственной Тени.

Символ героя — сложный и неоднозначный. Путь вверх и вперед, атакующий прорыв собственных и внешних границ — это путь не бесконечный. Рано или поздно встает вопрос: насколько долго герой может преуспевать, не становясь жертвой собственной гордости, или, в мифологических терминах, зависти богов?

Вот, падение Икара - пример мифа, в котором герой наказан за свою самоуверенность и героический порыв.

В племени виннебаго (одна из групп в индейском племени сиу), по описанию ученика Юнга Дж. Хендерсона, существовал миф о Близнецах — богоподобных героях. В течение долгого времени эти герои были непобедимы. Но, в конце концов, они ослабели от злоупотребления своей силой. Ни на земле, ни на небе не осталось чудищ, которых им надо было одолеть, и не было уже места, которому не угрожала бы опасность их нападения.

Когда же Близнецы убили одно из четырех животных, на которых стояла земля, пришло время их смерти. И, чтобы не погибнуть, Близнецам пришлось согласиться на полный отказ от агрессии. Они сами настолько испугались своего безответственного могущества, что согласились жить в состоянии вечного покоя. (Джозеф Л. Хендерсон «Древние мифы и современный человек»).

В эпоху юности, когда мужчины полны расцвета и энергии, почему они так склонны к риску и жертве?

Подобно безрассудности Близнецов из мифа виннебаго, воплощение идеалов героизма на практике могут вести к чрезмерной самоуверенности мужского «Я», — уверены психоаналитики. Это «я» в состоянии экзальтированности может ощущать свое богоподобие, а здесь уже кроется самообман, опасный бедой.

И все–таки, — пишет Дж. Хендерсон — юношеское эго непременно должно пройти через этот риск, ибо, если молодой человек не ставит перед собой сложных задач, он не сможет преодолеть преграды, разделяющей юношество и зрелость. «Юношеское эго в таком героически-безрассудном порыве освобождается от гнета родительских ожиданий и становится индивидуальным».

Тяжко, да? Не стать мужчиной, если хотя бы раз не рискнуть всем, в том числе и своей жизнью, ради неких идеалов.

Очевидно, после доказательства всех своих выдающихся качеств любой мужчина останавливается перед еще одной цитаделью - женщиной и ее способностью производить потомство.

В сказках царевна не хочет подчинения жениху. Жениху необходимо доказать свою силу и установить власть над женщиной. Совершив это усилие, мужчина преодолевает свой последний большой страх, считая, что отныне женщина покорна и слушается мужа, она уступила ему свою власть.

Но последнее усилие, которое делает жених, покоряя себе свою будущую жену, есть не только односторонне направленное усилие. Не только женщина покоряется мужу, вступая в брак.

Сам мужчина с момента бракосочетания сам возлагает на себя трудные обязательства главы семейства.

В акте победы над невестой-царевной царевич-жених «доигрывает до конца свою героическую роль перед тем, как окончательно покориться невесте и возложить на себя супружеские обязанности», — пишет Дж. Хендерсон, ученик Юнга.

Как видим, толкование древних мифов психоаналитиками дает амбивалентную природу соединения мужского и женского начал: обе стороны воспринимают брак как состояние во многом ущемленной личной мужской/женской свободы.

Но именно в осознанном принятии такого сосуществования и кроется истинное взросление как мужчины, так и женщины. В противном случае начинаются «игры» психики в «иную» реальность, где партнер того же пола вовсе не требует таких «жертв» от собственной индивидуальности, как в традиционных отношениях.

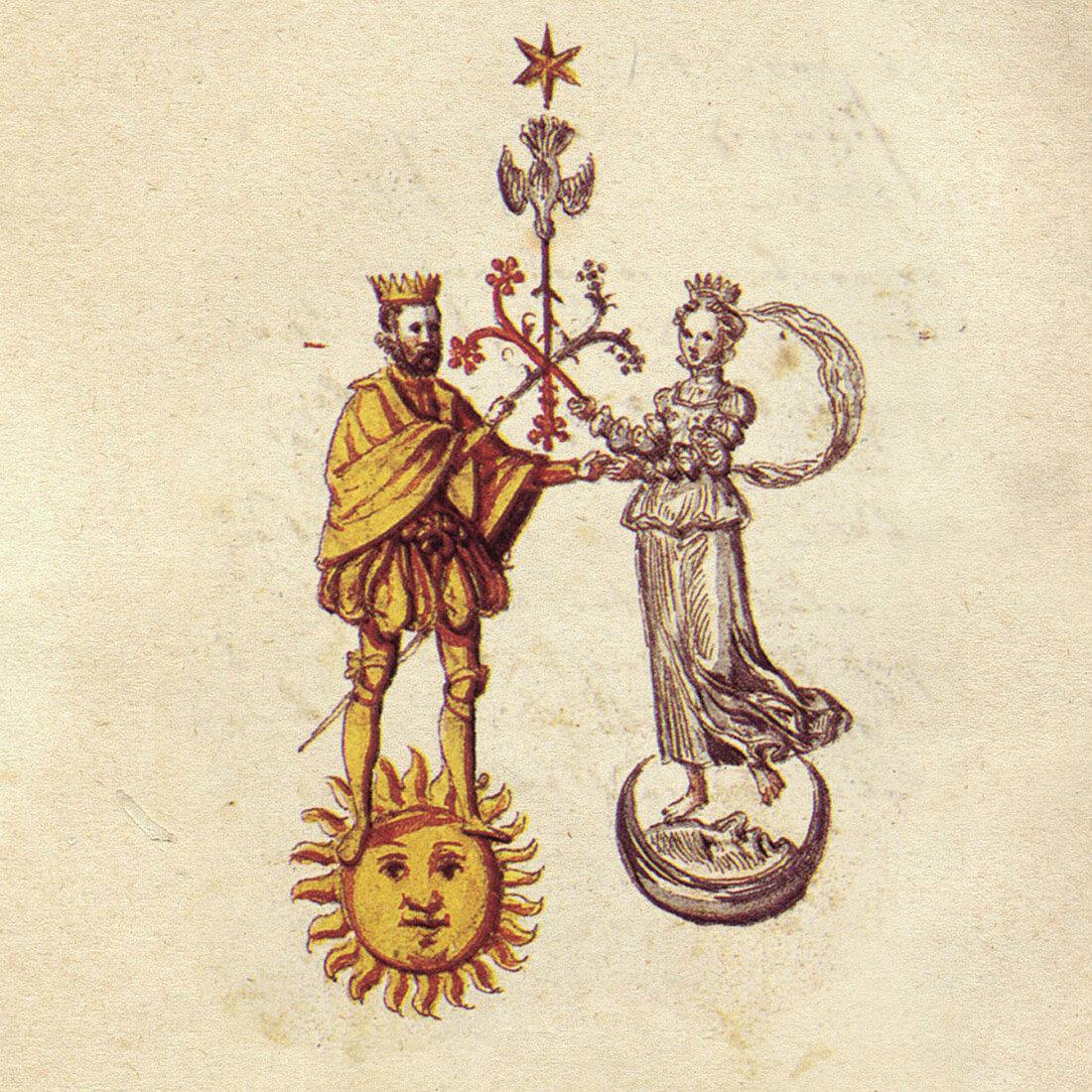

В традиционном, священном, браке мужское знание (Логос) встречается с женской привязанностью (Эрос).

Их союз, с точки зрения древней мифологии и психоанализа, составляет сокровеннейшую основу инициации. И тема священного брака, в свете вышесказанного, неслучайно переплетена с темой жертвенности вступающих в брак.

Дж. Хендерсон приводит анализ сна своего пациента, молодого человека, у которого была любимая невеста, но который боялся жениться, опасаясь, что семья станет этакой тюрьмой для его индивидуальности, каковой была для него семья его матери — женщины властной, оказавшей на него большое влияние в детстве.

Этому мужчине приснился сон, в котором он танцевал ритуальный танец со своей невестой, а рядом была приятная супружеская пара, производящая благоприятное впечатление, т.к. их брак, похоже, не подавлял их индивидуальности. Эта пара представляла для молодого человека такое состояние супружества, которое не накладывало чрезмерных ограничений на его собственную личность.

Во сне во время ритуального танца у всех участников в руках появились небольшие сабли. В заключительной сцене танца и сна все четверо танцоров должны были вонзить себе сабли в грудь и погибнуть. Все участники танца выполнили требование церемонии. Кроме молодого человека, который остался стоять в одиночестве, когда все упали замертво. Он чувствовал глубокий стыд за свою трусость, не давшую ему пожертвовать собой вместе со всеми.

Этот сон заставил пациента Хендерсона осознать, что поиск им иллюзорной безопасности для своей личной независимости привел в тупик эгоцентризма, и внутренне он находится во власти страхов, вызванных детской зависимостью от матери. Потребовалось бросить вызов его мужественности, чтобы он понял, что, не пожертвовав своим детским состоянием ума, он так и останется в изоляции, стыдясь своих поступков. Он прошел через символический обряд, посредством которого отказался от своей исключительности и самостоятельности и принял совместную жизнь с женщиной такой, какой она есть: с уступками, принятием партнера, привязанностью к нему, а не только с героикой.

Как в реальной жизни подлинно взрослым и зрелым мужчину делает прочная семья и готовность взять на себя обязанности перед женой и детьми, так и в психике Анимус проходит полный цикл посвящения только тогда, когда внутри себя найдет место и для женской ипостаси — Анимы, и научится с этой Анимой сосуществовать.

Мужчина, пройдя героический этап инициации = взросления, приобретает полную власть над своим внутренним миром и всеми физическими и психическими силами.

Важной, завершающей, стадией этого процесса является внутренний «священный брак» в его психике — осознание мужчиной внутри себя и принятие в сонм своих внутренних действующих сил Анимы — женственной составляющей, которая характеризуется такими свойствами и качествами, как мягкость, гибкость, податливость, способность к лояльности в общении, умение подчиняться силам либо людям в нужные моменты своей жизни.

Обычно внутренний приход к Аниме в психической жизни мужчины в жизни реальной влек за собой брак, либо знаменовал полную готовность к нему.

В сказках этот момент характеризовался воцарением героя в Тридесятом царстве, после долгих испытаний и желанного брака с Царевной.

«Браком и воцарением героя сказка заканчивается» (В. Пропп).

П.С. ... Но мы-то знаем, что с началом брака начинается новый большой этап становления и взросления личности. Об этом - архетип из алхимии "Священный брак", Философская обитель, в которой только начинаются сложные процессы, имеющие целью появления Золота (оно же именовалось "священным плодом/дитятей").