"Универсальное знание"

Автор: Инна Ивановна Ермошина...Что интересно, "универсальное знание" романтизма - короткий период в истории культуры, когда группа людей не просто задумалась о сути знания, способах его получения и цели, а попыталась на практике такое знание воплотить в своих произведениях.

То, что придумали романтики - получило воплощение в литературе. Довериться "спрессованной столетиями" мудрости народной (мифам, легендам, сказаниям, магическим практикам, которые, кстати, во многом были прото-научными (!), яркий пример - алхимические опыты, предшественники опытов химиков)). И сопоставить эту мудрость с современностью.

Это - путь строителей, верящих, что фундамент знания уже заложен предками. И надо его осторожно достраивать. С заделом на будущие поколения. В этой модели знания феномен веры не отбрасывается искусственно, как сейчас в точных науках, где все "туманное" лукаво вуалируется заумными словами, якобы "научным объяснением".

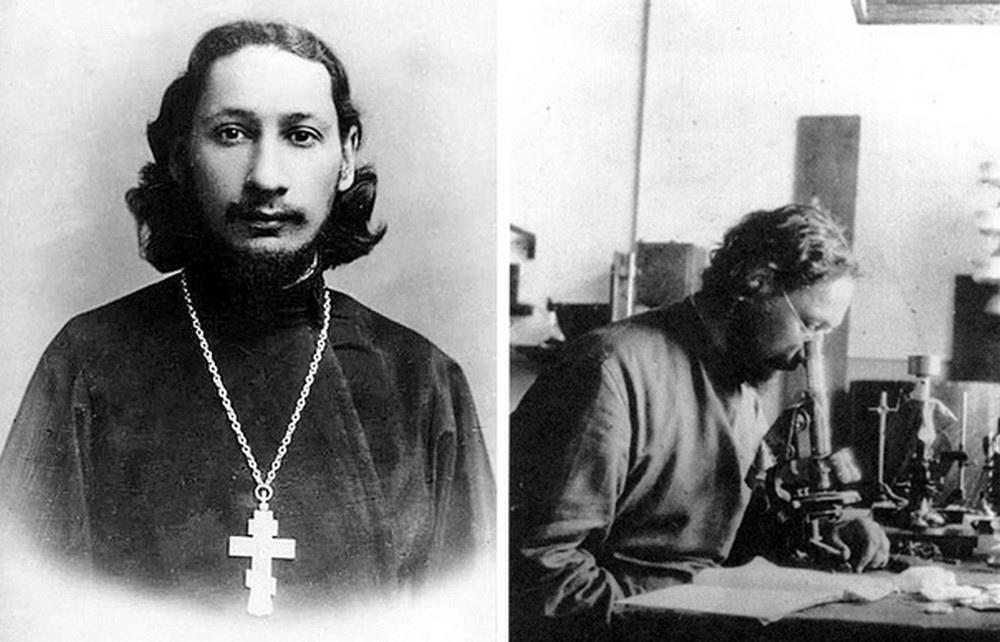

А что касается того, что надо знать таким "универсальным" мудрецам, - в пример приведу слова Павла Флоренского, священника, богослова, историка, оккультиста, инженера, оставившего труд "Столп и утверждение истины" (1914 г.) и работу "Диэлектрики и их техническое применение" (1924 г.). В инженерной работе, которая была высоко оценена в свое время, Флоренский во введении рассуждает об исходном принципе для любого знания. Это, по его мнению, "энергийный принцип". Флоренский выделял плотные энергии (типа электрического тока) и тонкие - невидимые глазу (например, эфир, мистическая материя, со-природная святым сущностям), и в его представлении человек, взявшийся рассуждать об энергиях, ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВСЕ О ПРИРОДЕ.

Отмечу, к слову, что писатель Ф. Достоевский закончил высшее инженерное училище, писатель Замятин был корабельным инженером, Чехов и Булгаков - врачи по образованию, т.е. были знакомы с биологией и естествознанием не понаслышке. Среди названных писателей не все романтики, но факт такого количества знатоков точных наук среди российских писателей интересен.

Возможно ли универсальное знание в наш век? Если допустить, что невозможно, то следует признать, что продолжается распад знания, культуры и самого человека. Если нет ума, охватывающего весь мир, этот мир уже не человеческий. Такова логика "универсалистов".

П.А. Флоренский (1882-1937). Репрессирован, расстрелян.

Из книги "Трагедия профессора Персикова":

"Используя иронию, Г. Уэллс и М. Булгаков отобразили определенную ограниченность знаний широкой публики, неспособной понять ученых своей эпохи, пишущих друг для друга. Эта синхронность приобретает особый смысл, если допустить, что М. Булгаков не просто «копирует» Г. Уэллса, а оба писателя ведут речь не столько о частных примерах, сколько о фигурах типических, презентуя своих героев как представителей науки своей эпохи. «Но ведь таковы все ученые на свете. Тем, что в них есть подлинно великого, они лишь колют глаза ученым собратьям, для широкой публики оно остается книгой за семью печатями…» (121.191), – замечает Г. Уэллс в самом начале своего романа, обозначив прямым авторским указанием «собирательный» характер своего главного героя, «человека науки». Приводя названия тех из них, кто «привлечет к себе хоть капельку внимания» «госпожи публики и ее прессы»: «выдающийся ученый», «маститый ученый», «прославленный ученый», а то и еще пышнее» (121.189), английский писатель обозначил также главный «нерв» романа – особенности взаимодействия мира ученых и «госпожи публики».

М. Булгаков, фиксируя такое же парадоксальное сочетание непонимания ученых штудий со стороны широкой публики и одновременно возрастание пиетета этой публики в отношении к ученым и результатам их трудов, явно солидарен с Г. Уэллсом: открытие профессора Персикова вызвало ажиотаж в Москве и Советской России, от «луча новой жизни» (22.370) «госпожа публика» ждет понятных ей результатов, например, ответа на вопрос, правда ли, что под воздействием луча в течение двух суток из полуфунта икры можно получить два миллиона головастиков (22.371). «Маститым», «великим» ученым в повести РЯ профессора Персикова называют люди, далекие от науки: журналист Альфред Бронский (22.373) и приставленный к Персикову для охраны сотрудник ГПУ (22.397), - таким образом, как и Г. Уэллс, М. Булгаков демонстрирует внимание к определенной тенденции в мире науки рубежа XIX-XX вв....

...Время появления «великих» и «маститых» ученых обозначено в самом первом абзаце романа Г. Уэллса «Пища богов» – «середина девятнадцатого века» (121.189). Именно тогда, пишет Уэллс, «в нашем странном мире стало невиданно расти и множиться число людей той особой категории, по большей части немолодых, которых называют учеными – и очень правильно называют, хоть им это совсем не нравится» (121.189). В одном из первых переводов романа Г. Уэллса в России переводчик И.А. Тан (литературный псевдоним В.Г. Богораза) для обозначения этого нового явления в науке использовал понятие «класс», что, пожалуй, лучше всего отображает масштаб нового явления. Сравним с современными положениями истории науки: «Понятия исследователя-любителя, популяризация науки среди широкой публики возникают лишь в середине – второй половине XIX в. параллельно с превращением научной деятельности в профессию и появлением новых форм организации научной деятельности. В более раннюю эпоху использование даже таких базовых категорий, как «ученый», «научное исследование», оказывается порой достаточно проблематичным». Появление особой категории «ученых», зафиксировано в энциклопедии Ф. Брокгауза и И. Ефрона, в статье «Университет»: «Вместо профессоров-энциклопедистов, в XIX в. в университетах преподают ученые специалисты, посвящающие всю жизнь одному какому-нибудь отделу науки; нет более преподавателей юриспруденции или медицины, но есть профессора римского, церковного, полицейского, международного и т. д. права, анатомии, физиологии, офтальмологии, патологической анатомии и т. д….». Энциклопедизм, царивший в познании до середины XIX в., к концу века «рассыпался» на отделы науки, а решение важнейших проблем познания, начиная со второй половины века и в начале века XX, связывалось не с метафизикой (в том числе – богословием, которое «курировало» и спекулятивную философию: «спекуляция» в Энциклопедии Ф. Брокгауза и И. Ефрона определена как «умозрение»), а с факультетами естествознания, среди которых особо выдвинулся медицинский. Соответственно, изменился тип людей, занимавшихся наукой: узкая их специализация становилась новой нормой, равно как и сосредоточенность на точных науках; получало приоритет знание, полученное путем наблюдения, опыта и математического вычисления. Английский философ, логик и математик А. Уайтхед в 1923 г. писал по поводу этой пертурбации в сфере познания: «Человечество… утратило интерес к всесильной благодати, но быстро воздало должное сведущей инженерной мысли, рожденной наукой. <…> Мы уже почти забыли о существовании высшего совершенства, поиск которого занимал людей в Средние века. Они поставили перед собой задачу достижения идеального гармонического понимания. Мы же удовлетворяемся поверхностными регулярностями, к которым мы приходим из разных и произвольных начал». Отметим практически буквальное сходство определения естествознания А. Бекетова и характеристику новой формы знания А. Уайтхедом: оба отмечали отход от ценностей целостного мировоззрения в пользу частного и механистичного взгляда на мир. Суть происходящего в культуре нового поколения, по Уайтхеду, ярче всего отображалась в литературе: «Конкретное мировоззрение человека именно в литературе получает свое выражение. Соответственно, если мы рассчитываем проникнуть во внутренний мир мышления некоторого поколения, нам следует обратиться к литературе, в особенности к ее конкретным формам, к поэзии или драматургии».

А. Уайтхед ясно показал «зеркальность» проблем в познании и культуре рубежа XVIII-XIX и XIX-ХХ вв.: вызываемое

развитием точных наук снижение роли «спекулятивных», умозрительных наук, заглядывающих дальше человеческого опыта, ищущих первопричин, всеобщей связи всего со всем в мире и схожесть реакций на этот процесс. «Романтическую реакцию» в литературе рубежа XIX-ХХ вв. А. Уайтхед обосновывал желанием ряда мыслителей и литераторов навести мосты между наукой и фундаментальной интуицией человечества и отказаться от понимания природы только как механизма, т.к. эта точка зрения превращает в бога любого, кто механизм создал: «… наука… основана на философии, утверждающей, что физическая причинность есть высший тип причинности и что физические причины надо отделить от конечных <...>. Бог будет тем, кто сконструировал… механизм. Иными словами, механизм в конечном счете предполагает механика, но не механика вообще, а того, кто занят именно этим механизмом». Безусловно, А. Уайтхед развивал в начале XX в. идею романтиков о необходимости отказа от «микрологии», как феномена, примитивизирующего познание мира

и человека".