Кулачный щит

Автор: Алекс НикмарЗдравствуйте, друзья!

В моем романе

я как раз описываю боевые сцены с использованием этого интереснейшего элемента боевого снаряжения средневекового воина. Честно сказать, я про него знал давно, так как меня всё ещё живо интересует исторический период его активного использования, но раньше я знал его просто как "баклер", и то, что он за глаза назывался ещё и "кулачнывм щитом", для меня явилось некоторым откровением.

Надеюсь, для всех, кто интересуется историей средневековья (13, 14, 15 века), например, читает про данный исторический период книги или сам их пишет, эта заметка окажется достаточно интересной.

Итак, друзья, в XV–XVII веках в Европе активно развивалось искусство фехтования, в первую очередь - благодаря развитию городов и распространению большого количества фехтовальных школ. Однако, в тот период клинки как правило оставались еще довольно массивными, хотя привычные рапиры с узким лезвием постепенно распространялись, как гражданское оружие.

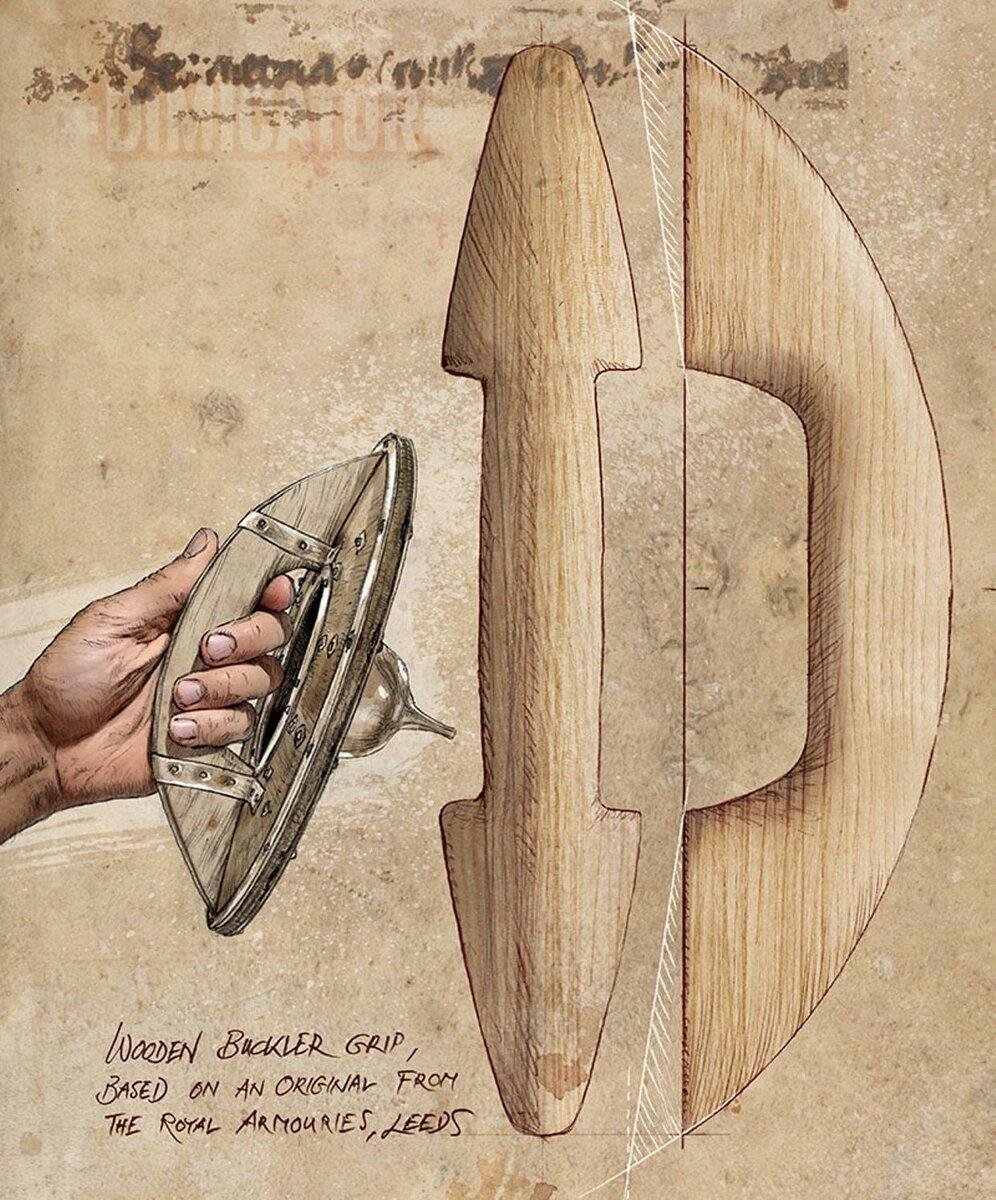

Проблема же массивного клинка для фехтовальщика состоит в первую очередь в том, что у него достаточно большая инерция. Если рапирой после удара можно без промедления парировать вражеский выпад, с более тяжелым клинком такой финт не получится. Поэтому большую популярность набирал баклер, он же кулачный щит, чаще всего металлический круглый щит с округлым выступом (умбоном) в центре. Главным образом это было вспомогательное оружие, которое носили вместе с мечом или шпагой. Основное отличие баклера заключается в том, что если обычный щит крепился на предплечье ременными петлями, то баклер удерживался за специальную рукоять кулачным хватом, отчего и получил прозвище «кулачный щит». В бою он использовался как для защиты, так и для нанесения ударов.

Вообще, на начало XVI века в Европе насчитывалось всего три главных вида щита. Первый назывался павезой: это был большой, прямоугольный щит (похожий на римский скутум), которым можно было почти полностью закрыться от атаки врагов или использовать чуть ли не как переносное укрепление. Второй — средних размеров, круглый рондаш. Ну и третий, герой этого поста — баклер, в Средневековой Европе способ ведения боя мечом и таким маленьким щитом, как уже было сказано выше, довольно быстро обрел большую популярность, о чем говорит и появление первых трактатов о фехтовании, в том числе рассказывающих не только о том, как обороняться баклером, но и как использовать его в качестве вспомогательного оружия наряду с кинжалом (дага).

Щит баклер зачастую изготавливали из металла. Баклер имел сравнительно небольшой размер — от 20 до 40 см в диаметре, причем по форме он не был сколько-нибудь ограничен: зачастую это был круг, но встречались и квадратные, и восьмиугольные и трапециевидные баклеры. Все это позволяло солдату не только защищаться от оружия противника, но и параллельно с мечом наносить удары самим щитом. Для нанесения большего урона, на центральный набалдашник прикрепляли один или несколько шипов.

Кроме того, считалось, что этими самыми шипами умелый воин мог обезоружить противника или даже сломать его клинок после чего совершить контратаку. Крюки и различные кольца на английских щитах XVI века, найденных археологами и выставленных в музее Коллекции Уоллеса в Лондоне (Wallace Collection Museum), отчасти являются тому доказательством. Согласно немецкому оружиеведу XIX века Вендалену Бехайму («Энциклопедия оружия») баклеры были распространены в английском войске вплоть до начала XVII века, причем модернизация армии и оружия не обошла их стороной. Бехайм отмечает, что в некоторые умбоны английских образцов иногда оснащались «приспособлением для стрельбы»: внутрь щита помещали колесцовый замок так, чтобы короткий ствол выступал из центра.

Вот ещё изображения для полноты картины (современное применение, средневековое наглядное пособие и реконструкция):

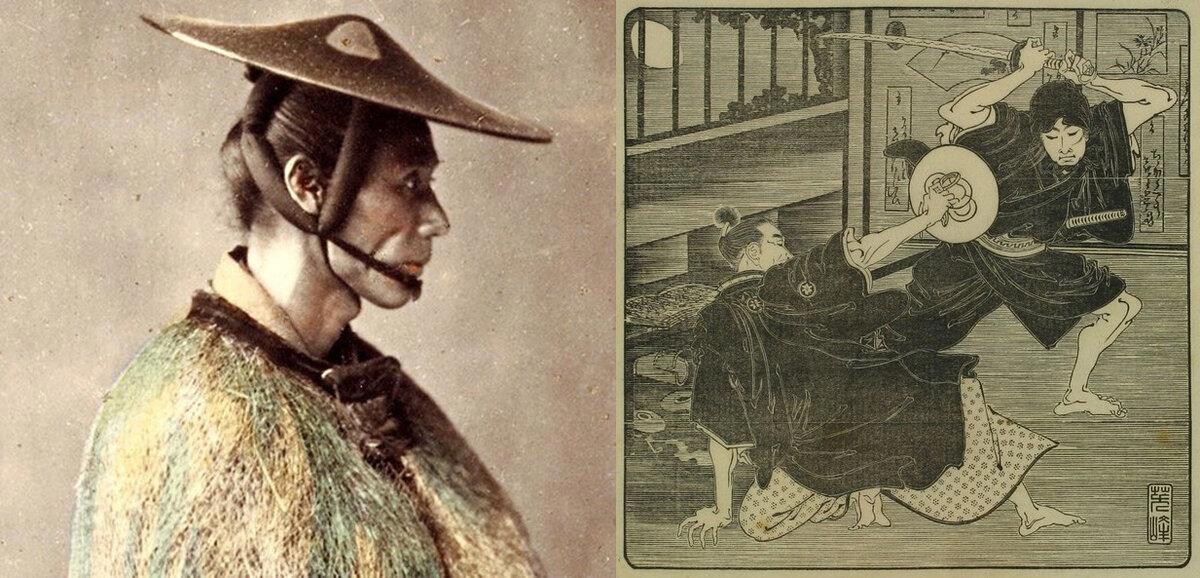

Ну и немного аналогичной японской экзотики:

Японский кулачный щит Тедате.

Японский кулачный щит Тедате.

Применение японского шлема Итимондзи-гаса в качестве импровизированного баклера.

Применение японского шлема Итимондзи-гаса в качестве импровизированного баклера.

Спасибо за внимание. Хорошего дня.