Суперпатрон Сталина. 20х150R.

Автор: Андрей УлановКак известно, грань между крупнокалиберными ружьями/пулеметами и малокалиберными пушками довольно тонкая. Противотанковые ружья в этом смысле выделялись особо. Но все же боеприпасы к ним в переписке обычно именовались патронами. Хотя некоторые из них – в частности, патрон 20х150R, о котором пойдет речь сегодня – мог бы заставить очень многие снаряды покраснеть от стыда за свои крохотные размеры и общую никчемность.

22 июня 1941 года Красная Армия начала войну, имея на вооружении патрон 14,5-мм. Но если "противотанковый патрон" был хоть в каком-то виде – с производством наиболее "бронебойного" варианта, пули БС-41 тоже имелись проблемы – то вопрос о противотанковых ружьях оставался открытым. Формально принятое еще в 1939 ПТР Рукавишникова так и не смогли "довести до ума", как и его основного конкурента – ПТР Владимирова. Впрочем, уже начало войны показало, что кропотливому "вылизыванию" неё время и не место. Новые варианты ПТР Симонова и Дегтярева были разработаны в предельно сжатые сроки – и сразу же запущены в серию. Эта спешка довольно сильно аукнулась позже, но в тот момент желание дать пехоте средство борьбы с танками перевешивало все прочие соображения.

К тому же, довольно многие в ГАУ расценивали ПТРД и ПТРС как временное явление. Обстрел трофейных немецких танков довольно наглядно показывал, что пробития 40-мм брони "по нормали" уже не всегда хватает – новые "трешки" и "четверки", а также самоходки "штурмгешутц " уже подрастили лобовую броню до 50-60 мм и всем было ясно, что рост бронезащиты будет продолжаться.

В качестве ответной меры советские военные настоятельно попросили конструкторов ускорить работы по более мощным ПТР.

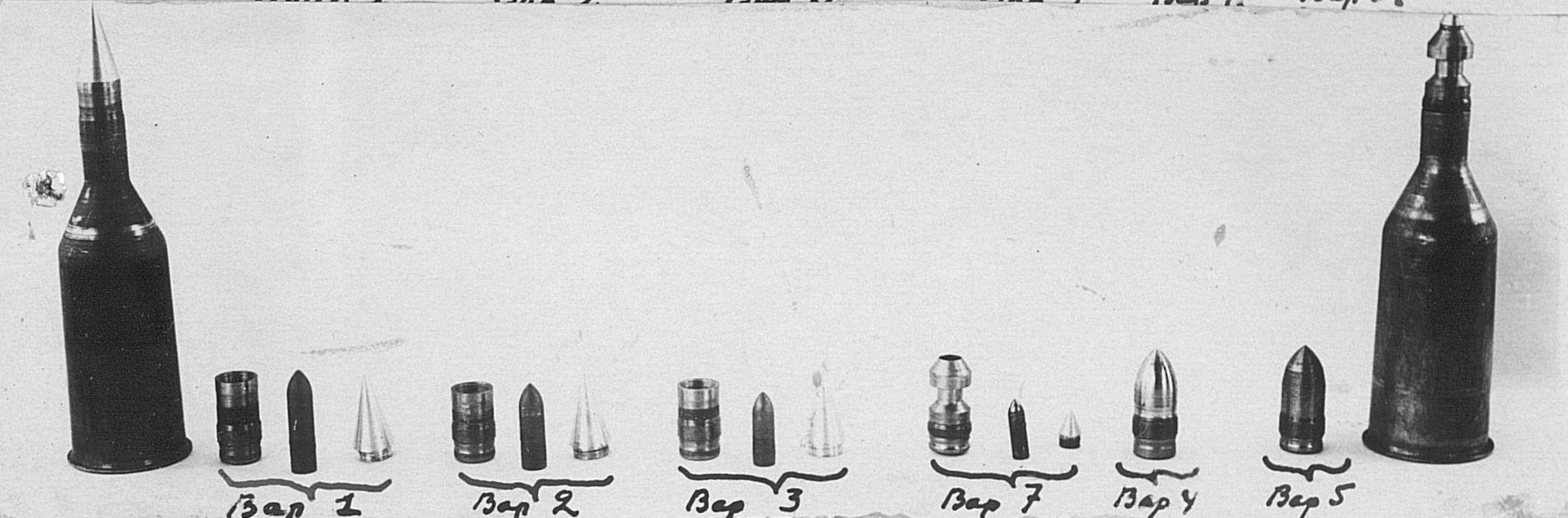

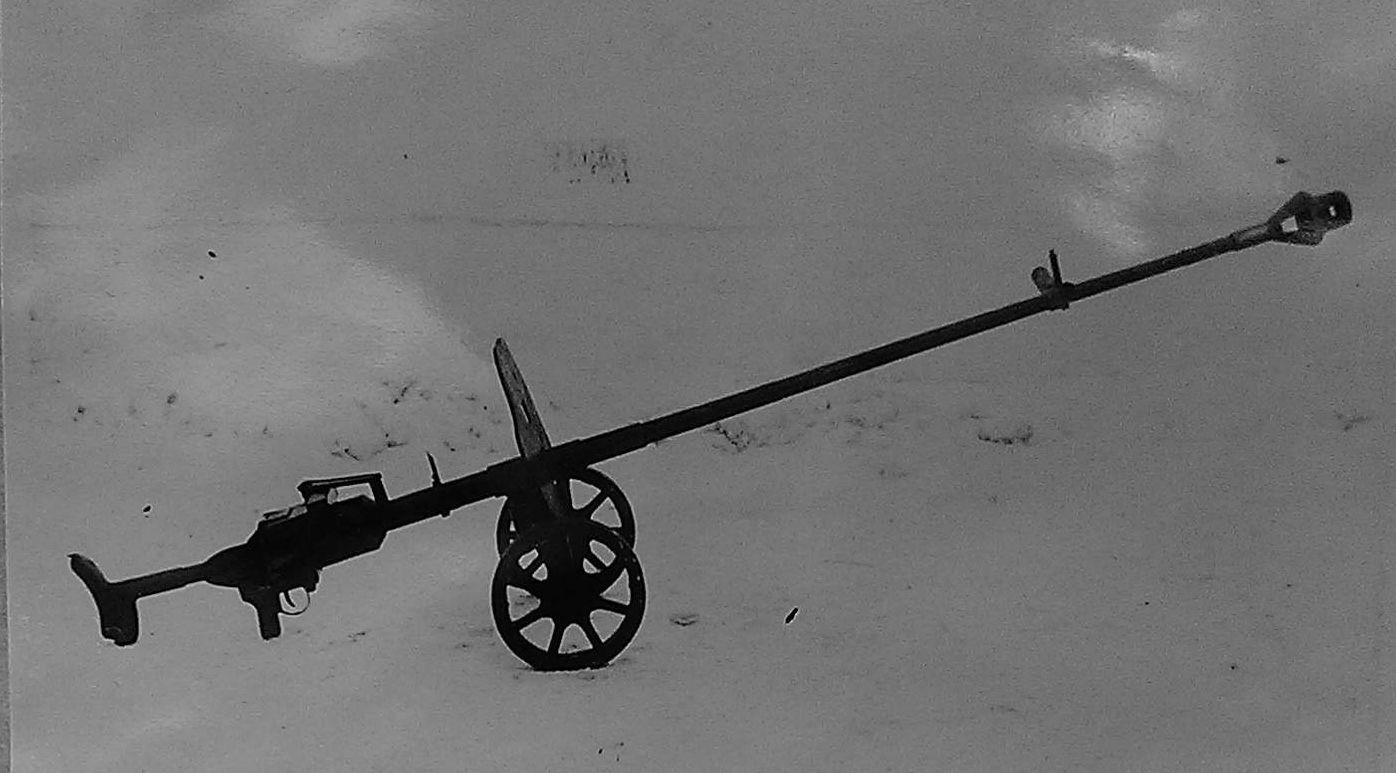

Противотанковое ружье РЕС (Рашкова, Ермолаева, Слухоцкого) поступило для испытаний на стрелковый полигон ГАУ КА в марте 1942 года. Именно для него был разработан патрон 20х150R, хотя термин "патрон" в данном случае очень просился быть взятым в кавычки – 20-мм "пулю" конструкторы позаимствовали у авиапушки ШВАК, а гильзу вообще взяли от 45-мм противотанковой пушки. Да и само ПТР по габаритам вполне приближалось к небольшой пушке. Уже на первом испытании один из вариантов патрона при скорости 1267,3 м/с уверенно пробил 60-мм цементированную бронеплиту на дистанции 100 метров.

Правда, одно лишь пробитие военных радовало, но мало – у РЕС "хромала" кучность и, кроме того, испытателями была высказана серия замечаний по конструкции ружья: качка плечевого упора из-за ненадежного соединительного шарнира, плохое крепление мушки, отсутствие предварительного спуска, малые углы обстрела в вертикальной плоскости, неудобство перекатки на катках, переноски вручную и так далее.

Несколько месяцев ушло у конструкторов на доводку нового ПТР. Наконец, по итогам испытаний в августе 1942 года ГАУ рекомендовало выпустить опытную партию ПТР РЕС и патронов к ним, для проведения расширенных войсковых испытаний. Постановление ГКО за подписью И.В.Сталина предписывало изготовить серию в 50 штук РЕС уже к 1 ноября. Казалось бы, времени вполне достаточно, чтобы к лету 43-его новый немецкий "зверинец" на Курской дуге встретили уже не считанные опытные, а массовые серийные ПТР РЕС. Но реальность советского производства времен войны весьма сильно отличалась от фантазий авторов книг о "попаданцах к Сталину" и даже подпись "самого" вовсе не служила гарантией, что работа будет выполнена, не говоря уж о сроках выполнения. Войсковые испытания опытной партии РЕС прошли… в августе 1943 года. В целом, отзывы частей были достаточно положительны, но к этому времени выяснилась еще одна, крайне неприятная для отечественных противотанковых ружей деталь – немцы начали массово устанавливать на свою бронетехнику бортовые экраны. Проведенные обстрелы трофейных танков и самоходок наглядно показали, что даже сравнительно тонкий (4-5 мм) бортовой экран делает даже старые модели немецкой техники малочувствительными к пулям из ПТР. Спешно разработанные первые варианты "противоэкранных" пуль особых результатов по пробитию не дали, зато на очередных испытаниях ПТР РЕС при стрельбе на 300 метров продемонстрировало кучность R100 равную 150 см – при требовании военных не больше 60 см. Решить эту проблему так толком и не удалось даже к лету 44-ого. Скрепя сердце, в ГАУ согласились, что даже и с такой "кучей" можно жить – немецкий танк большой, куда-то да попадет. Разработка же "противоэкранного" патрона затянулась до весны 45-ого… и закончилась, по сути, ничем – множество испытанных вариантов никаких особых достижений продемонстрировать так и не смогли. В конце апреля 1945 года новая опытная партия ПТР РЕС была отправлена в части для очередных испытаний… но и в этот раз положительные отзывы уже не смогли сыграть особой роли. Война, для которой создавали РЕС, уже закончилась, а "на перспективу" гораздо заманчивей выглядели гранатометы.

Андрей Уланов