В продолжение темы дирижаблей

Автор: MorcelebКогда обсуждали дирижабли и воздушные шары, был поднят вопрос о бомбардировке с применением воздушных шаров.

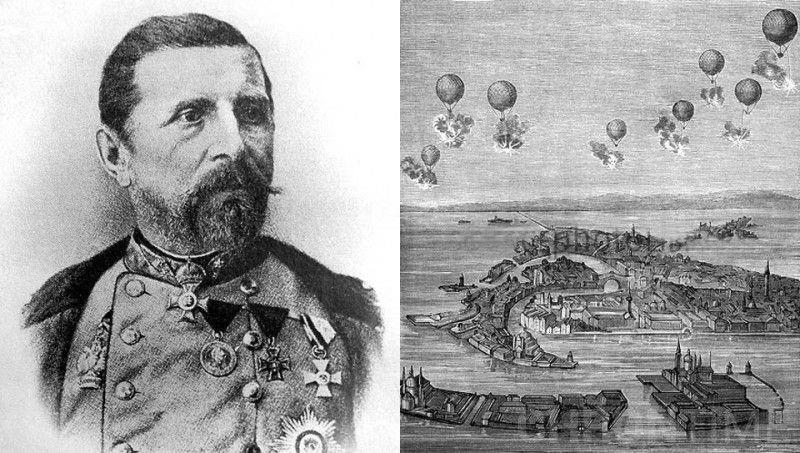

Как верно подмечено, впервые это произошло до Крымской войны. Во время осады Венеции Австрийцами довольно быстро стало ясно, что Венеция – не самый удобный город для обстрела с берега (при тогдашнем уровне развития артиллерии) а с военным флотом у австрийцев было не так радужно, как им бы того хотелось.

Франц фон Ухатиус взялся за дело. Здесь сделаю небольшое лирическое отступление. Середина 19 века – это время инженеров и ученых-универсалов, которые и швец и жнец и на дуде игрец. Зачастую один и тот же человек занимался совершенно разными областями знаний и тут Ухатиус не исключение. Наиболее известным его изобретением был проекционный стробоскоп, эдакий прото-кинопроектор. Но в те времена назвался ученым – изобретай что-нибудь военное.

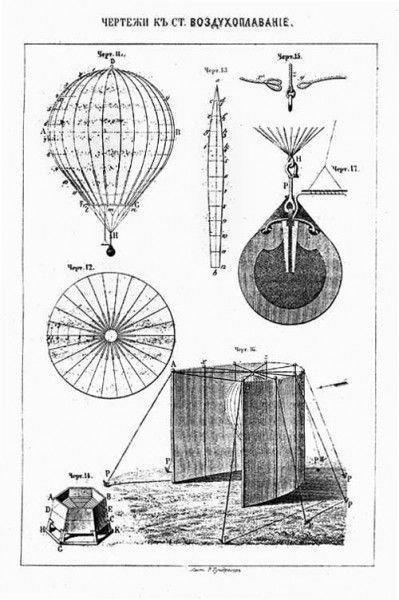

Поскольку кроме эффективности (хоть какой-то) нужно было, чтобы это было еще и дешево и сердито, барон решил делать шары из чего было. Будучи реалистом, он принял решение для цели бомбардировки применить монгольфьеры. Оболочка шара имела объем 94 м3 и была изготовлена из толстой писчей бумаги. Стыки располагались таким образом, чтобы несущие шнуры их усиливали, в результате конструкция получилась довольно прочная и относительно легкая. Надо понимать, что для легкого монгольфьера она годилась, а для тяжелого уже вряд ли – бумага не все стерпит. К нижней части подвешивалась 30-фунтовая бомба (обычная артиллерийская бомба для 30-х фунтовой пушки, начиненная черным порохом), которая отделялась от оболочки с помощью горящего шнура. Тот же шнур воспламенял фитиль, который подрывал бомбу. Никаких ударных взрывателей, напалма и прочих новшеств. Впрочем, встречались упоминания о том, что Уаттихус применял терочные взрыватели собственного изобретения, но это не точно. Под оболочкой располагалась жаровня, изготовленная из кровельного железа.

В качестве топлива использовался древесный уголь, 5-7 килограммов которого было вполне достаточно для получасового полета. При этом после сброса бомбы шар либо терял устойчивость, загорался и падал, либо начинал резко подниматься, из-за перепада давления часть шаров лопались и падали. Остатки угля и загорающиеся оболочки добавляли вероятность возникновения пожара. Не уверен, что это было результатом тонкого инженерного расчета, а не случайностью, но если такова была первоначальная задумка барона – ему мое почтение.

Надо сказать, что к бомбардировкам австрийцы подошли основательно, проявив почти что тевтонский сумрачный гений. Были организованы «торпедные станции» (оружие назвали воздушное торпедо) в составе: 1 повозку с 100 монгольфьерами; 2 повозки с жаровнями; 1 повозку с 60 бомбами; 1 повозку с 40 бомбами и парусиновым забором

При удачном ветре проводились пробные пуски, при которых уточнялось направление ветра, измерялось время полета до момента, когда шар окажется над целью. Дальше спешно (пока ветер не поменялся) готовились шары для массового запуска, отмерялись огнепроводящие шнуры, разожженый уголь загружался в жаровни, производился запуск.

Шар летел свободно, когда шнур догорал до замка, производился сброс бомбы и она (с горящим фитилем) летела вниз. Как уде упоминалось, при должной удаче следом летел шар с недогоревшими углями.

Несмотря на то, что в Венеции (и без того находившейся в плачевном состоянии из-за обстрелов тех частей, что были уязвимы для артиллерии и блокады) воздушные бомбардировки вызвали панику, сами австрийцы большого энтузиазма от нового оружия не испытывали, понима, насколько оно ситуативно, неточно и представляет риск для тех, кто его применяет (часть шаров из-за изменившегося ветра сбросили бомбы на австрийские позиции, особых жертв и разрушений не причинив, но вызвав, мягко скажем, недовольство и непонимание среди солдат и офицеров.

Позже предпринимались попытки осуществлять управляемый сброс бомб воздушных шаров «на привязи», но быстро стало понятно, что это во-первых требует много ресурсов при низкой эффективности, а во-вторых опасно – оказывается, что ружейные пули летают высоко.

Что касается дешевизны воздушных шаров. Если не говорить об одноразовых шарах Ухатиуса, использовавшихся для бомбардировки Венеции в 1849, воздушный шар это не так дешево, как кажется.

Первыми в сторону аэронавтики в военном деле всерьез глянули французы. В 1793 году Жан-Мари-Жозеф Кутель и Николя Ломонд получили финансирование в 50 000 на закупку и создание оборудования, материалы и оплату работ по созданию и содержанию воздушного шара.

Чтобы было понимание – изготовленный по тому же проекту аэростат «Бесстрашный», захваченный австрийцами в 1796 году в сражении при Вюрцбурге.

Это водородный шар.

Вообще, опыт войны с австрийцами показал, что воздушные шары это здорово, но как только на поле боя начинается движуха, риск потери шаров становится очень велик – кроме захваченного был и сбитый. Ну а, поскольку воздушных шаров на тот момент было всего четыре…

Наполеон всю эту радость свернул, считая баловством.

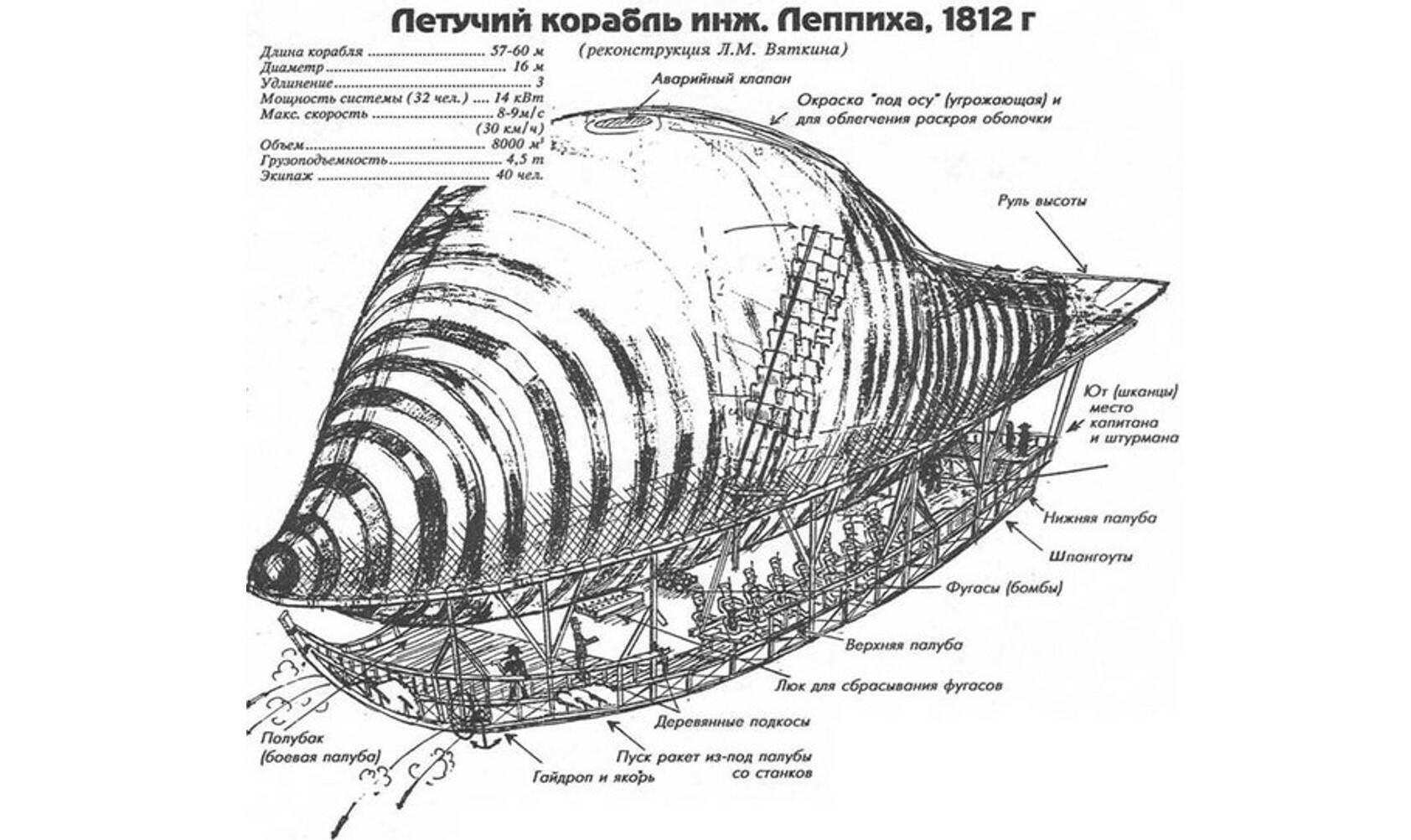

Аналогично послал на йух инженера Франца Леппиха, предложившего ему построить за весьма нескромные деньги настоящий стимпанковый бомбовоз, правда с мускульным приводом винтов и крыльев.

В теории с приводом от усилий 32 человек сей агрегат должен был управляемо летать со скоростью аж 9 км/ч, бросать бомбы, пущать ракеты и вообще угнетать всех и вся. Наполеон не оценил.

После некоторых приключений Леппих оказался в России, где у императора было похуже с реализмом и получше с деньгами, получил 185 тысяч рублей (!!!!) мастерскую в подмосковье и всестороннюю помощь военного губернатора.

Судя по картинке от современников, получилось и пожиже и пониже, вместо десятков солдат, пушек и снарядов в воздух поднялись двое. С управляемым полетом, понятное дело, не срослось вообще.

В неудаче оказались виноваты снова французы во главе с Наполеоном – при приближении их армии мастерская с материалами и построенной летадлой (той, что пожиже) была сожжена и технологического прорыва не случилось. Незадолго до этого курировавший проект граф Ростопчин оченно ругался, что Леппих шарлатан и неуч, успехов нет, ну его нафиг.

Тем не менее, была предпринята еще одна попытка, но в 1813 году проект свернули и армады бомбардировщиков не построили.

Собственно, до появления дирижаблей с относительно мощными двигателями внутреннего сгорания, бомбить с аппаратов легче воздуха больше, насколько я знаю, не пытались. Использовать их для разведки и управления боем – пытались и отчасти удавалось. Но с бомбардировками выделка овчинки вылезла по цене золотого руна, но, увы, так себе овчинка.

На этом наша печальная, но поучительная история подходит к концу. Унылые реалисты говорят сторонникам воздушных армад середины 19 века, повергающим в прах всех врагов гениального попаданца:

А я пошёл трудиться на благо капитализма)