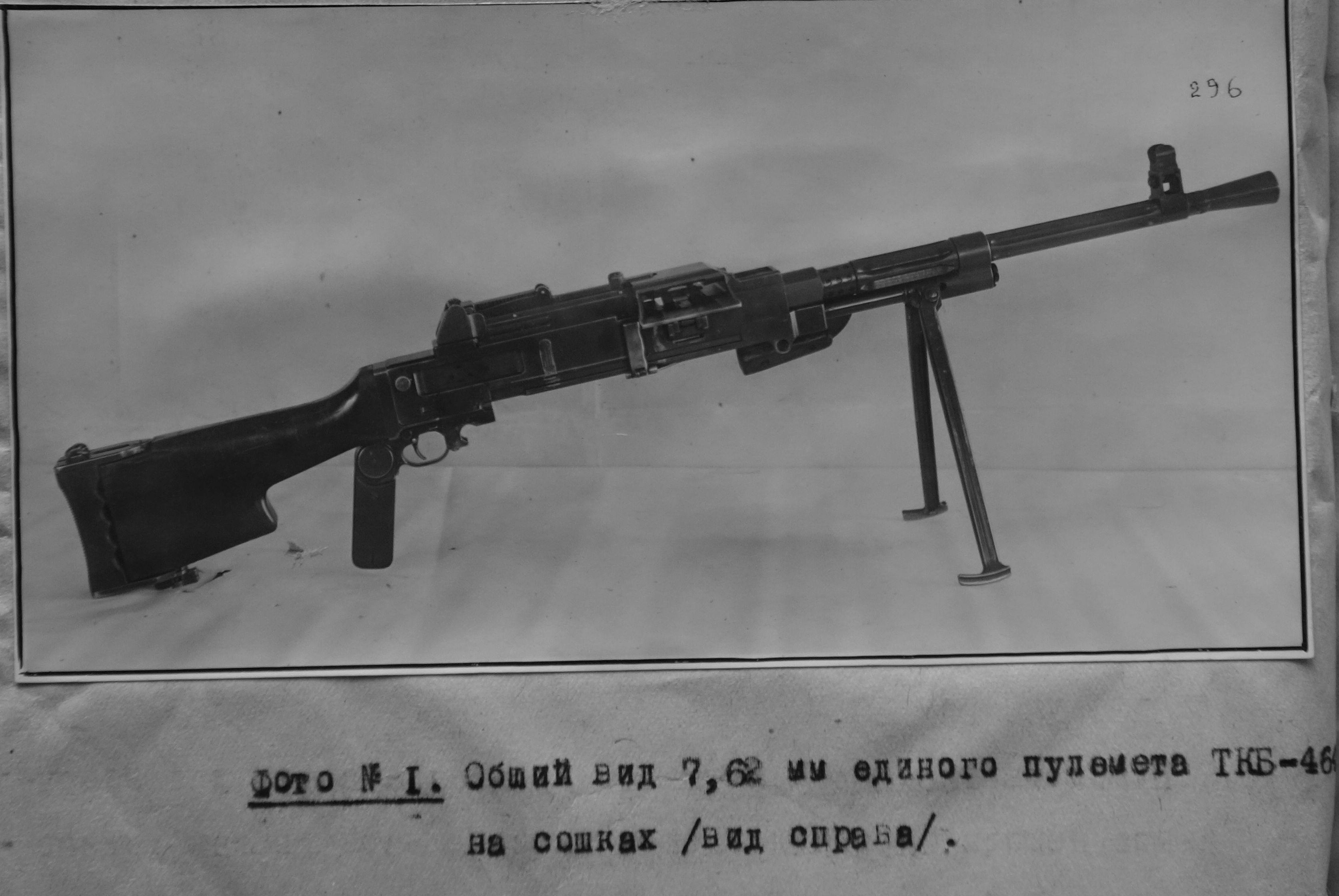

Стрелковый полигон докладывает. Единый пулемет Силина ТКБ-464, начало пути.

Автор: Андрей УлановДля ТКБ-464 "испытательная" часть его истории началась в 1949 году, когда он впервые попал на испытательный полигон ГАУ.

Но сначала немного подробнее расскажем об отечественном пути к единому пулемету. Еще в 1940 году В.А.Дегтярев попытался расширить тактические возможности своего ДП, переведя его на ленточное питание и приспособив к установке на треножный станок. Но проведенные испытания выявили примерно то же, что впоследствии проявилось и на войне – рассчитанный на магазинное питание и роль "ручника" ДП хотя и получил в общем, положительную оценку и был рекомендован к дальнейшей доработке, но явно не соответствовал предполагаемой новой роли по живучести деталей.

Несколько вариантов ручных пулеметов с ленточным питанием испытывалось также во время Великой Отечественной войны. Тем не менее, вновь к теме создания единого пулемета вернулся в 1945 году снова В.А.Дегтярев. На этот раз в основу конструкции был взят РПД-44, перепроектированный под штатный винтовочный патрон и получивший быстросъемный ствол, а также колесный и треножный станки. В этот раз в ходе испытаний пулеметы из Коврова получили "резко отрицательную характеристику" и дальнейшая их доработка была принана нецелесообразной.

При этом, несмотря на весьма близкое знакомство Красной армии с немецкими MG-34 и MG-42, описанные выше работы были, что называется, "инициативой снизу". Это было не случайно – довольно многие специалисты считали, что подобная "универсальность" скорее вредна. Отчасти в их пользу можно было трактовать и результаты испытаний – немецкие "эмгачи" были тяжелее обычных ручных пулеметов, а при стрельбе со станка уступали специализированным "станкачам".

Только после окончания войны, в 1946 году, Управление Стрелкового Вооружения ГАУ разработало и утвердило тактико-технические требования №3230 на разработку единого пулемета. Согласно им, новый пулемет должен был использоваться:

1. На сошках – как ротный пулемет.

2. На треножном станке – как облегченный батальонный пулемет.

3. На колесном станке – как батальонный пулемет.

Как видно из техзадания, новый пулемет должен был заменить на вооружении сразу РП-46, модернизированный СГ-43 и "максим" на уровне рота-батальон. В отделении же роль "ручника" по-прежнему оставалась за РПД-44.

Впрочем, составить наконец техзадание и получить отвечающий ему пулемет, как наглядно показывал опыт СССР, было делом отнюдь не быстрым. Испытания сделанного в рамках новых требований военных ТКБ-464 состоялись только в марте-апреле 1949 года. В качестве конкурента выступал пулемет из дегтяревского ОКБ-2 – КБ-П-510. Для конструкторов из Коврова это был уже второй "официальный" подход к заданной военными планке. Двумя годами ранее они уже привозили для испытаний пулемет КБ-П-420, который провалился на всех этапах, показав низкую живучесть, плохую работу автоматики, слабые боевые качества и в итоге не был рекомендован даже на доработку. В этот раз "дегтяревцы" постарались подготовиться лучше. Более подробно с их пулеметом еще можно будет познакомиться в отдельной статье.

Что касается ТКБ-464, интересно заметить, что в документах пока что как конструктор проходит лишь В.И.Силин, хотя и В.Ф. Перерушев также присутствовал на полгионе во время испытаний. По-видимому, изменения в конструкции, позволившие считать его полноценным соавтором, были внесены уже позднее.

Уже в начале отчета испытатели специально выделили, что тульский пулемет использует штатную металлическую ленту. В "станочном" варианте ТКБ-464 мог устанавливаться либо на колесный станок обр. 46 года, либо на треножный станок Сидоренко-Малиновского.

Первые опробования стрельбой и испытания на кучность оба конкурента прошли довольно неплохо. Приэтом при стрельбе с сошек оба варианта опытных пулеметов показали результаты, сравнимые со штатным РП-46, а при стрельбе со станков – с модернизированным "горюновым". Хотя эти результаты и не укладывались в новые, повышенные требования по кучности при стрельбе со станка, испытания были продолжены.

Проблемы начались, когда дело дошло до стрельбы в затрудненных условиях. Так, оба доставленных на полигон ТКБ-464 отказали в работе на этапе "густо смазанные детали". Впрочем, ровно также получил оценку "пулемет не работает" и штатный РП-46. На сухих деталях тульские образцы реабилитировались лишь частично – пулемет №2 отстрелял 500 патронов без проблем, а №3 опять не работал. Правда, когда к сухим деталям добавилась еще и цементная пыль, отказал в работе и №2.

Конечно, такой результат сложно было счесть хорошим. Но в отчете было специально указано, что по безотказности опытные пулеметы "в общем не уступают" РП-46 и СГМ.

Неплохо показал себя ТКБ-464 и в дальнейшем, при настреле большим числом выстрелов уложившись в требования по безотказности. Правда, "сыроватость" пулемета все равно дала о себе знать – так, в отчете отмечалось, что на пулемете №2 большинство задержек были получены по вине поломок деталей автоматики. До новых требований по живучести деталей – 60 000 на пулемет – не дотянул никто. Особенно плохо "проявили себя" газовый поршень, газовый регулятор, зацепы и их пружины – список их поломок заканчивался красноречивой фразой: "Живучесть этих деталей на станковых пулеметах обр. 1943 года – значительно выше".

Последние соломинки добавила эргономика или, как писали тогда, удобство обслуживания. В замечаниях испытатели отметили необходимость доработки пулемета при стрельбе со станка и обеспечению снятия нагретого ствола без инструментов.

Тем не менее, хотя ТКБ-464 и не выдержал первых в своей судьбе испытаний, это для него стало лишь началом пути. Тульский пулемет был рекомендован к дальнейшей доработке. К его конкуренту из ОКБ-2 вопросов по итогам испытаний было заметно больше.

Андрей Уланов.