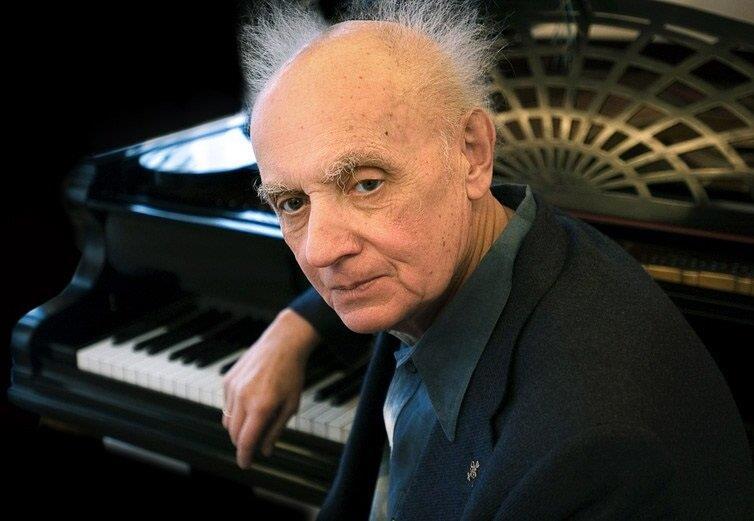

Войцех Киляр

Автор: saganshy

Войцех Киляр 17.07.1932—29.12.2013

Войцех Киляр родился во Львове. Отец, Ян Франтишек Киляр, был врачем-гинекологом, а мама, Неонилла Киляр, актрисой и , позже, театральным режиссером.

Сам он называл себя силезцем, рожденным во Львове. Родители настояли на том, чтобы он обучался игре на фортепиано в школе сестер Рейсс, которых он не любил, а фортепиано - возненавидел, называл учебу каторгой. 1-го сентября 1939-го года люфтваффе усиленно бомбили город, с 12-го сентября город был взят в осаду и шли упорные бои. 18 сентября подошли части РККА, 21-го немцы передали им свои позиции и отошли. 22-го сентября командование польских частей подписало договор о капитуляции, но отдельные группы польских военнослужащих и жандармов вели бои в городе до ночи. Советские органы власти во Львове после этого проводили мероприятия по регистрации и фильтрации, многие польские военнослужащие, жандармы и представители власти были арестованы - около 2 000 человек. В 1941-м ещё до вступления вермахта в город начались еврейские погромы, а во время оккупации нацисты систематически уничтожали польскую интеллектуальную элиту и львовских евреев, которые составляли более 30 % всего населения города. Семья Киляров в 1944-м покинула Львов и добралась до Жешува, где и пережила войну.

Тем не менее, Львов навсегда остался в памяти Киляра как

"красивейший, чудесный, польский город, причем это не просто мое субъективное восприятие оттого, что я львовянин. Я знаю людей, которые изъездили весь мир, видели Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Афины (…) и которые, впервые побывав во Львове, говорили мне: "Боже мой, мы и не знали, что ты из такого чудесного города"

Но в город детства он не возвращался, боялся болезненных переживаний и несоответствия своих воспоминаний тому, что может увидеть

"нет того Львова, нет тех людей, нет той духовной и культурной атмосферы. Мне даже как-то приснился сон, будто бы я хожу по Львову и все время плачу"

В Жешове Киляр познакомился с профессором Казимешем Мирским, благодаря которому связал свою жизнь с музыкой. Мирский научил его играть на фортепиано, показал музыку композиторов ХХ века, в том числе Клода Дебюсси и Кароля Шимановского, и активно поддерживал молодого музыканта в его стремлениях сочинять собственные произведения. В 1947-м году Киляр дебютировал на конкурсе молодых талантов как пианист, исполняя Две детских миниатюры собственного сочинения. Занял второе место. В 1947-1948 годах учился в Государственном музыкальном лицее в Кракове в классе М. Билиньской-Ригеровой (фортепиано) и гармонии у Артура Малавского - в частном порядке, а в 1948-1950 годах-в Государственном музыкальном лицее в Катовице у Владиславы Маркевич (фортепиано). Одновременно он брал частные уроки композиции у Болеслава Войтовича. После окончания средней школы в 1950-м году он поступил в Государственную Высшую музыкальную школу в Катовице. Он учился у Владиславы Маркевич (фортепиано), Артура Малавского (теория музыки) и Болеслава Войтовича (фортепиано и композиция). Получил диплом с отличием в 1955 году. Дирижер Казимеж Корд вспоминал:

"Мы с самого начала поняли, что перед нами выдающаяся личность. Приятный человек, остроумный и необыкновенно интеллигентный, мягкий и обаятельный. Доброжелательный взгляд, внутреннее тепло. В нем сразу был виден талант. Он все делал блестяще: блестяще играл, блестяще писал музыку, блестяще кокетничал с дамами. А скорее, это они заигрывали с ним: он был высокий, красивый и невероятно харизматичный."

В том же 1955-м году Киляр получил вторую премию за небольшую увертюру на конкурсе симфонических произведений на V фестивале молодежи в Варшаве. О Катовице Киляр говорил:

"Катовице дали мне все: великолепную, серьезную музыкальную среду, великолепную школу, великолепных товарищей, великолепных преподавателей, великолепную жену, с которой я познакомился здесь; великолепный силезский Костел, силезский культ труда и необходимое для работы спокойствие."

И в здании Музыкальной академии в Катовице познакомился с человеком, которого считал главным в свойей жизни - женой Барбарой Киляр, урожденной Помяновской, которую он нежно называл Басей. Она тогда только что закончила школу, ему было 22 года, он учился на последнем курсе.

"Я вот иногда думаю, что тут был вопрос нескольких секунд или минут, ведь если бы я тогда там не проходил, то, может быть, никогда не заметил бы Басю, — рассказывал он в интервью Кристине Кайдан. — Я очень благодарен Богу за этот особенный момент, который повлиял на всю мою последующую жизнь — ведь иначе она могла бы пойти совсем в другом направлении, если бы я познакомился с человеком с другими взглядами"

Католические мотивы в его музыке появились прежде всего благодаря жене

"Моя жена ... вела меня к Богу. Я чувствую, что без этой своей лучшей половины я стал как бы хуже. Я говорю это не из вежливости, я действительно считаю, что женская половина в супружеском союзе является лучшей"

"Мою жизнь можно разделить на три этапа. Первый — это годы учебы, время выбора и неуверенности, беззаботная жизнь молодого человека. Второй этап связан со знакомством с моей женой — тогда в моей жизни появился какой-то смысл. Третий начался, когда я начал писать музыку к "Дракуле" — он означал отсутствие финансовых проблем и какую-никакую позицию в мире музыки и кино"

В 1955-1958 годах Киляр был ассистентом Войтовича в Краковской государственной Высшей музыкальной школе. В 1957 году он посещал курсы новой музыки в Дармштадте. С 1959 по 1960 год в качестве стипендиата французского правительства он получил образование под руководством Нади Буланже в Париже.

Как композитор Киляр на серьёзном уровне заявил о себе в конце 1950-х годов, приняв участие в первых выпусках фестиваля "Варшавская осень". Первоначально его творчество находилось под влиянием польского и европейского неоклассицизма. Композитор обращался к классическим формам и жанрам (небольшая увертюра, первая и вторая симфонии, Соната для рожка и фортепиано), а также к классической мелодике, оркестру и звуку.

Он черпал вдохновение из произведений Белы Бартока, Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева. В 1960 году за "Odę Béla Bartók in memoriam" получил премию Фонда Л. Буланже в Бостоне. Довольно неожиданно с начала шестидесятых годов вместе с Кшиштофом Пендерецким и Хенриком Горецким он стал одним из основателей новой польской авангардной школы и нового направления в современной музыке под названием соноризм. Их ещё называли представителями "польской композиторской школы" — этот термин музыкальные критики (сначала немецкие, которые его и изобрели) применяли к творившим на рубеже 50–60-х годов молодым композиторам, резко отказавшимся от соцреализма. На фестивалях (главным образом, на "Варшавской осени") они демонстрировали свои музыкальные идеи, которые казались части современной им публики (а также критики) крамольными, громыхающими, идущими вразрез с традицией. Марья Вильчек-Крупа, автор книги о Киляре

"Geniusz o dwóch twarzach" ( Гений с двумя лицами") отмечает, что

"Начать композиторскую карьеру тогда было намного проще, чем потом, в демократической Польше. Не нужно было переживать из-за будущего: произведения молодых авторов исполняли лучшие оркестры страны, которым платили из казны государства. Никого не интересовало, полон зал или пуст, и найдет ли эта музыка своего слушателя"

Одним из символов такого разрыва с традицией стало джазовое по духу сочинение "Riff 62", посвященное Наде Буланже, написанное,как можно догадаться, в 1962 году.

Премьерное исполнение состоялось на "Варшавской осени", музыканты Симфонического оркестра Силезской филармонии под управлением Кароля Стрыи играли на бис — что на фестивалях современной музыки случается совсем не часто. Уже в "Риффе" можно услышать элементы, которые будут постоянно повторяться в музыке этого силезско-львовского композитора: бурная витальность, порой проявляющаяся во внезапных извержениях звуков, а с другой стороны — простота и экономия звуковых средств. К произведениям этого периода относятся такие как основанный на стихотворении Рильке "Herbsttag" (1960), "Générique" (1963)

,"Diphthongos" (1964), "Springfield Sonnet" (1965).Потом композитор увлекся другим авангардом – минималистической музыкой. Плодами этого увлечения стали "Upstairs-Downstairs" (1971) и "Przygrywka i kolęda" (1972) - ссылку на неё даю, но предупреждаю, что это 10 минут и большинству покажется совсем непривычным, так что можно и не открывать

https://youtu.be/S7HoDT9b1uY?si=HfGl59cR3utDLY1_

По словам самого композитора, он открыл философский камень:

"Нет ничего более красивого, чем бесконечно продолжающийся звук или созвучие, это именно и есть самая глубокая мудрость, а не эти наши фокусы с сонатным аллегро, фугой, гармонией".

И в двенадцатиминутной композиции "Upstairs-Downstairs" два звука звучат непрерывно с начала до самого конца! Здесь только часть :-)

Вероятно развивая дальше это направление, а также под влиянием жены-пианистки, поездками в монастырь Ясна Гура в Ченстохове, куда его впервые пригласил съездить художник Ежи Дуда-Грач (там Киляр познакомился и подружился с отцом-настоятелем Руфином Абрамеком, ездил туда отмечать дни рождения, да и жил там в келье часто) и знакомством с культурой и музыкой гуралей композитор резко изменил свой стиль. Лучше всего демонстрирует тот эстетический переворот, который наступил после отказа композитора от музыкального авангарда симфоническая поэма "Кшесаны" (1974 год), получившая название от фигур и манеры подлясского танца. Киляр любил это произведение и считал его показательным для своего творчества. Хотя некоторые критики и музыканты часто считают, что в нем некая фальшивость присутствует. Кто-то считал этопроявлением радикального эклектизма , другие, из-за стилизации под народную музыку, относили его к романтической традиции. Сам Киляр немного посмеивался над теми, кто относил автора не то к утонченным авангардистам, не то к простачокам, деревенским органистам из Подгалья.

Киляр вдохновлялся Татрами через два года после "Кшесан" написал еще одно "гуральское" произведение – "Костелец 1909" ("Kościelec 1909", 1976). Его он посвятил Mечиславу Карловичу – композитору, которого в 1909 году, в возрасте 33 лет, погребла лавина под горой Костелец. Затем были "Седой туман"(«Siwa mgła») для баритона и оркестра (1979) а также "Орава» ("Orawa") для камерного оркестра (1986).

Стилистики этих произведений Киляр придерживался до конца своей жизни. Он почти отказался от авангардных технических средств, постоянно пользовался упрощенным музыкальным языком, предпочитал использовать сильное звучание, воздействовать на эмоции. Это касалось как произведений, черпающих из народной музыки (в частности, подгальского фольклора), так и народно-религиозных, отражающих глубокую веру и патриотизм композитора.

Подобной техникой Киляр руководствовался при написании музыки к кинофильмам. В этой сфере он получил мировую известность, прежде всего благодаря сотрудничеству с Фрэнсисом Фордом Копполой при работе над фильмом "Дракула" (1992) . Киляр написал музыку к ста тридцати полнометражным фильмам, перед ним были открыты двери в Голливуд, но он предпочитал кельи монастыря на Ясной Гуре и советы своей супруги.

Начинал, естественно, с музыки для польских фильмов ещё в конце 50-х.

Работал он с самыми известными польскими кинорежиссерами, а позже и с многими мировыми, но особо следует отметить Кшиштофа Занусси, родившегося тоже 17 июля, кстати, - ко всему, что Занусси создал при жизни Киляра - от документальных, телевизионных и короткометражных до полноформатных фильмах общим числом более сорока, звучит только музыка написанная Киляром.

В 1991 году Занусси снял фильм о Киляре - "Wojciech Kilar".

Киляр писал музыку как для киношедевров, относящихся к сфере высокой культуры, так и к картинам более легких жанров — особого мастерства он достиг именно в музыкальном оформлении фильмов ужасов, хотя делал это не слишком часто.

Анджей Вайда однажды сказал, что Киляру достаточно знать название фильма, чтобы написать идеальную музыку.

"Я не думал конкретно о беспорядках и волнениях, раздирающих польское общество, хотя тогда, в конце 70-х, что-то уже витало в воздухе, уже ощущались надвигающиеся перемены"

вспоминал Киляр. Он написал в 1981-м году " Exodus" ("Исход") сочинении для смешанного хора и оркестра . Во время написания этого произведения композитор работал над музыкой к фильму "Давид" Петера Лилиенталя, который рассказывал о Холокосте с перспективы живущего в Берлине сына раввина. Киляр черпал вдохновение из одного еврейского песенника, в котором он наткнулся на заинтриговавший его клезмерский мотив, который и стал лейтмотивом "Исхода". Ещё слышен постоянно повторяющийся аккорд E-dur, вызывающий ассоциации с crescendo в "Болеро" Равеля — одного из самых любимых композиторов Киляра.

Киляр был действительно искренно верующим католиком

"Когда началось военное положение, я стал бывать на Ясной Гуре чаще. Я приехал туда на пленэр вместе с Ежи Дудой-Грачем и тогда познал это место. Потом я несколько раз жил в монастыре. Во время военного положения он был для меня убежищем (…) Здесь, у алтаря и перед Чудотворным Образом Богородицы я почувствовал себя свободным. Я почувствовал, что на самом деле все это неважно, что этот тяжелый период, который мы переживаем, — пройдет, что Богородица нас не оставит, поможет нам, и мы пройдем через это."

В 1984-м году по заказу монастыря на Ясной Гуре для торжеств во время открытия отреставрированного алтаря он написал "Angelus" по мотивам розария - традиционной католической молитвы, читаемой по счету четок для сопрано, смешанного хора и оркестра.

Хор читает "Ангельское приветствие" — известную молитву "Богородице Дево, радуйся" на польском. Сначала он читает текст обычно, как молитву, потом все более экспрессивно — чтение трансформируется в пение, к финалу снова возвращается к молитвенной декламации.

27 ноября 2007 года ушла из жизни Бася, жена Киляра.

Супруги Киляр.

В 2012 году он написал "Сонеты для Лауры" для баритона и фортепиано, использовав тексты Петрарки — выбрал из 300 его сонетов два о любви при жизни и два о любви после смерти.

Войцех Киляр скончался 29 декабря 2013 года.