Скифы. Мужская одежда.

Автор: Инна Ивановна Ермошина

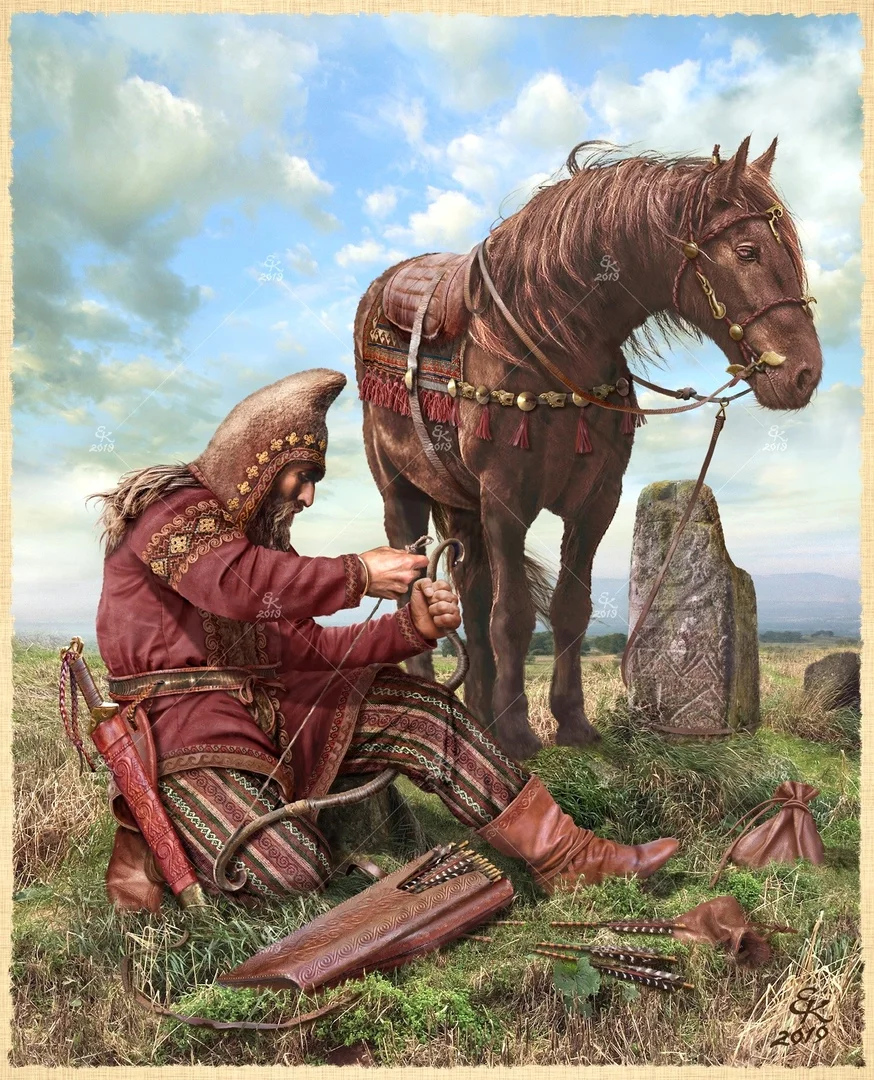

Скифский воин. Художник Е. Край.

Археологи, реконструируя одеяние скифов, столкнулись с двумя трудностями.

Во-первых, за тысячи лет ткани, мех и кожа, из которых шилась одежда и обувь, в земле разложились полностью. Ни в одном из скифских захоронений европейской части степи до недавнего времени не было найдено ни одного полного комплекта одежды. Находка скифских одеяний на Алтае в середине 20 в. - редчайшая удача. И связана она с особыми температурными условиями, в которых оказывались скифские умершие. Хоронили их в вечной мерзлоте, что сохранило все ткани.

Войлочные и кожаные сапоги. Пазырыкский курган.

Сапожок. Пазырык. Замысловатый орнамент создан путем теснения кожи. Подошва сделана из более мягкой кожи, которая расшита кристаллами пирита и черными бусинами. Сапожок сохранился потому. что алтайские скифы хоронили своих умерших в вечной мерзлоте. В яме строился деревянный сруб - дом для умершего. Самого покойника клали в деревянный большой ящик, и в него же - дополнительный комплект одежды и обуви, которые, считалось, были необходимы для путешествия в загробном мире. Сапожки лежали в благоприятной для них температуре 2 300 лет, что позволило им сохраниться.

Во-вторых, изображения скифов на золотой посуде и украшениях в мельчайших деталях воспроизводят костюм, и, к сожалению, почти всегда это костюм мужской. Женских изображений на скифском золоте практически не встречается (не считая богинь, но вряд ли богинь скифы представляли в своей повседневной одежде).

Чаще всего одежду скифов восстанавливают по расположению нашитых на ткань золотых украшений. Ткань истлевает, а украшения остаются лежать в том порядке, как они были прикреплены, обозначая примерную форму одеяния. Вот, смотрите, как это было восстановлено после раскопок курганов саков:

Костюм вождя сакского племени, восстановленный по лежащим на теле золотым нашивным бляшкам. Саков считают ранними скифами.

В последние 50 лет археологи говорят о появлении новой науки - палеокостюмологии. Она еще только зарождается, но уже сформулирована ее методология, смысл которой - использовать в совокупности все возможные источники сведений о костюмах людей древности.

Вот источники, которыми пользуются скифологи, восстанавливая вид скифской одежды:

- остатки предметов костюма в виде золотых нашивных бляшек из погребальных камер;

- изображения костюма на скифских металлических предметах;

- изображения скифских одеяний на настенных рельефах ахеменидского Ирана;

- полностью сохранившиеся костюмы скифов Алтая в условиях мерзлых курганов;

- данные письменных источников по одежде скифов;

- костюм этнографического времени тюркских и ираноязычных народов Средней Азии, в особенности их архаичные элементы;

- материалы, полученные в результате физико-химических, макромикроскопических исследований органических остатков от одежды в курганах скифов (так можно понять, из каких материалов делалась одежда).

Конечно же, археологи обязательно обязательно определяют временной промежуток, в котором был распространен определенный вид одежды.

Те реконструкции, которые сейчас существуют, относятся к "золотому веку" скифской культуры - с 8 по 3 вв. до н.э. Это время создания огромных курганов: Солоха, Чертомлык, Толстая могила, курган Трех братьев, Куль-Оба, Аржан, Пазырык, - часть из которых на счастье нашей науки оказалась не разграблена.

...Итак, как одевались скифы?

Сопоставление сапожек, найденных в Пазырыке, с изображениями скифской обуви на золотых предметах позволяет уверенно утверждать, что скифы носили мягкую обувь: сапожки из кожи, войлока и меха, которые плотно облегали ступню, в то же время позволяя ей быть свободной в движениях. Очевидно, это было необходимо для всадника.

Вот, сапожки, похожие на те, что были найдены в Пазырыке, изображены на сосуде из Куль-Обы.

Скифы носили мягкие сапоги с невысоким голенищем, а также с высоким.

На изображении кожа сапожка перехвачена завязкой в районе щиколотки. Если сапоги были высокими, то они перевязывались еще и в районе голени ремешками, чтобы не отвлекаться при езде на подтягивание их. Мягкая подошва и плотное прилегание кожи сапожка к телу позволяли скифу удобно управлять лошадью.

Вот пример реконструкции скифских сапожек:

Вообще, отсутствие жесткой подошвы указывает на то, что бОльшую. часть своей жизни скифы проводили не в ходьбе по земле. Такой же цели - быть удобной при езде на лошади, соответствовала и верхняя одежда: короткая, по бедро, туника, а также скифский кафтан.

Действительно, кочевники-скифы передвигались либо в седле, либо в повозках.

На ночных или дневных (на отдых и обед), временных стоянках, на земле расстилались плотные войлочные подстилки (ковры), на которых скифы сидели, скрестив ноги.

Эту подробность реконструировали археологи, объясняя существование войлочных циновок, и то, для чего необходимы были украшения подошв (см. выше сапожки с такой вышивкой). Эти узоры подошв хорошо видны, если человек сидит, скрестив ноги. Пикантная деталь, свидетельствующая о неравнодушии кочевников к красоте.

Вот пример высоких сапог-чулок. Высокие, выше колен, белые войлочные мужские "чулки" с украшением по краю их.

А вот пример - такие чулки на скифском вожде, изображено на ковре из Пазырыкских курганов:

Основные виды мужской верхней одежды скифов - глухая туника (рубаха) и скифский кафтан.ю Кафтан - это распашное одеяние с запахивающимися полами, перехваченными ремешком или веревкой.

Пример кафтана из Куль-Оба:

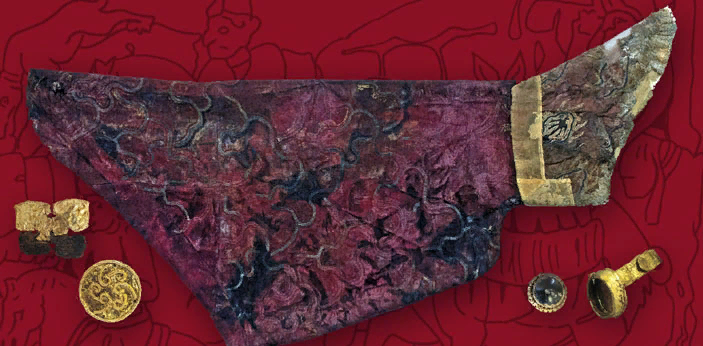

В пазырыкских курганах была найдена часть кафтана из собольего меха, причем удалось определить, что сшит он был сухожильными нитями и носился мехом внутрь.

Мы знаем, как назывались такие кафтаны. Автор I в. н. э. Юлий Полидевк в своем «Словаре» сообщал об одеянии скифов: «. . .Были и кожаные одежды. . . сисирна — кожаный хитон, волосатый, с рукавами»

Под сисирну иногда надевалась рубаха. Вот пример (Пазырык):

Штаны скифов, как и у всех древних всадников, шились из трех квадратов: сшивались две штанины и паховая часть в виде ромба, такой крой не стеснял движение. Пример из Пазырыкских курганов:

Скифские анаксариды (шаровары) - сшитые сухожильными нитями, были длинными, до ступней, довольно широкими, с одним внутренним швом. Внизу возле косточек ступней их могли подвязывать ремнями, но чаще всего их носили заправленным в мягкие полусапожки. Античные авторы называли шаровары "одеждой варваров", демонстрируя, в первую очередь, этим определением отличия одеяний людей оседлой культуры, к которой относились греки, от одеяний кочевого народа.

Скифские анаксариды (шаровары) - сшитые сухожильными нитями, были длинными, до ступней, довольно широкими, с одним внутренним швом. Внизу возле косточек ступней их могли подвязывать ремнями, но чаще всего их носили заправленным в мягкие полусапожки. Античные авторы называли шаровары "одеждой варваров", демонстрируя, в первую очередь, этим определением отличия одеяний людей оседлой культуры, к которой относились греки, от одеяний кочевого народа.

По упоминаниям греческих авторов, скифы носили еще и несшитые штаны Они назывались ноговицы и представляли собою два полотна штанин, которые в верхней части имели прорези. Сквозь них продевались ремешки, так штанины крепились к поясу. Ноговицы носились обычно поверх шароваров; считается, что они использовались как парадная одежда. Ниже - образец ноговиц племени хунну (считается, что такие же носили скифы).

Археологи отмечают, что скифы архаического периода и классического времени предпочитали яркие расцветки в одежде и парадной обуви. Чаще всего их одежда или узоры на ней были алого и пурпурного цвета; нередкими были также сочетания красного и зеленого, алого и оранжевого. В общем, "вырвиглаз", но он точно вписывается в "рисунок" скифского "горячего" нрава.

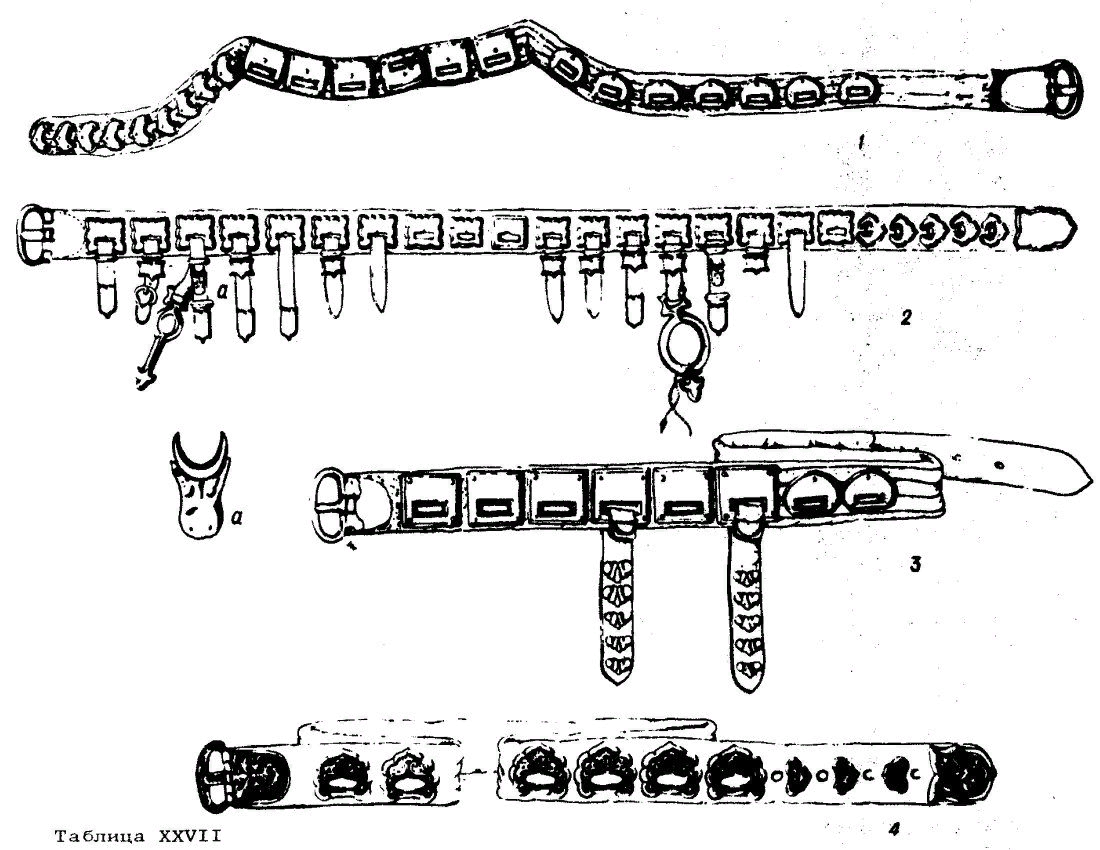

Важную роль в одеянии скифа играл пояс. Его ширина и украшения, судя по всему, указывали на социальный статус мужчины. Чем толще был пояс, чем больше на нем бляшек, тем богаче и знатнее скиф.

Скифский пояс назывался наборным и состоял из трех слоев кожаного ремня, поперек которого, нашивались бронзовые, железные или золотые пластины, прямые или слегка изогнутые (такие находили в в курганах Чертомлык, Солоха). В тех местах, где к поясу подвешивалось оружие, узкие пластины прерывались квадратной пластинкой, с отверстием в центре, для продевания жгутообразного ремня. С обратной стороны пояса подшивался второй ремень, скрывающий швы и неровности, а по краям бортик из узких ремешков, сложенных вдвое. Последней операцией было подшивание третьего ремня, уже окончательного, закрывающего все швы.

Вот так выглядели такие пояса:

Парадные пояса украшались золотыми бляшками, пример из Бердянских курганов:

Головной убор у скифских всадников был мягким и удобным в носке, он плотно обхватывал голову, удерживая длинные волосы при движении на коне. Археологи выделяют два типа головных уборов:

Кирбасии – остроконечные клобуки (от тюрк. "калпак" – шапка, головной убор в виде высокого цилиндра без полей) из твердого плотного войлока или кожи (кстати, название "кирбасия" нам сообщил Геродот). Пример из Куль-Обы:

Шлемы, или шапки-ушанки представляли собой башлык (от тюрк. баш – голова, капюшон с длинными концами, надеваемый поверх головного убора) с длинными наушниками и коротким назатыльником. Пример из Пазырыка:

Если скифский всадник шапку не надевал, он подвязывал волосы тесьмой вокруг головы и собирал их в пучок на затылке. Пример из Куль - Оба:

Итак, все в мужской одежде скифов было приспособлено для удобства всадника и воина. Просто, практично...