Бабий кут - Символика и обычаи

Автор: Коруд Ал

Я уже рассказывал о женской доле в старой России. Привет булкохрустам! Но если быть до конца честным, то доставалось тогда всем. Сытыми лоснящимися лицами могли похвастаться далеко не все. Но моя история не об обличении царской России, там и так все ясно. Обратимся в утаенным обрядам, что сопровождали место женщины на кухне. Очень подозреваю, что там сохранились крайне древние обычаи, ведущие нас в эпоху матриархата. Закончился он приходом в Европу мужчин индоевропейцев, а на севере предков финно-угров. Смешавшись в местным палеолитическим и земледельческим населением бронзового века, они и создали нынешнее население Европы и России.

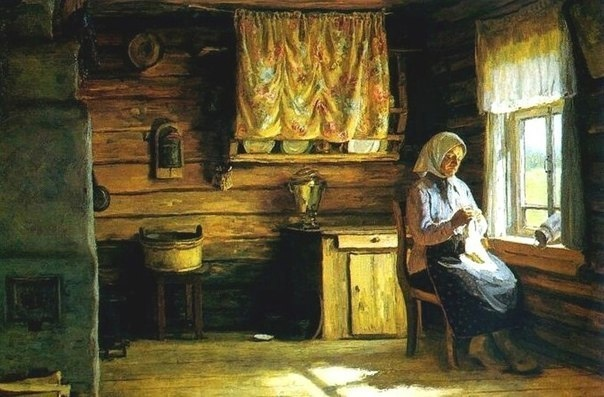

Бабий кут(теплюшка, чулан, солныш, шолнуша, шомыша, кухня) – место в русской избе около печи, отделённое от остального пространства дощатой перегородкой или занавеской, табуированное для мужчин и гостей. В бабьем углу женщины занимались приготовлением пищи, мытьём посуды, мелкими постирушками и прочими домашними делами, а также некоторыми знахарскими действиями , например, гаданием и лечением детей. Во время сватовства невеста находилась за кутной занавеской и именно отсюда она выходила нарядно одетая во время смотрин, и здесь же ожидала жениха, чтобы ехать в церковь. Выход невесты из печного кута в красный угол избы рассматривался как прощание с отчим домом.

Печь также тесно связана с символикой и практикой родов. Вплоть до середины XX века в сельской местности России сохранялся обычай рожать в печи, особенно в тех районах, где не строили отдельно стоящих бань. Роженица влезала в печь, положив на под соломенную подстилку – постельничек. Ей помогала повитуха, которая принимала ребёнка, перерезала и перевязывала льняной ниткой пуповину и обмывала младенца тёплой водой.

Если ребёнок не подавал признаков жизни, тут же, у печи, производились действия, направленные на его оживление. В деревнях Буйского района Костромской области, как и во многих других местах, такие действия совершали ещё на памяти ныне живущих стариков, в 1950-1960-е годы:

«Девочка мёртвая родилась. Бабушка, тётушка полечить её в печку ... колотить и отколотила её. Девочку-то. Вот ожила девочка-то. Ой, как напугалася-то!»

Ребёнка слегка похлопывали по ягодицам, чтобы заставить откашляться и задышать. В той же печке повитуха сразу после родов «доделывала» ребёнка, придавая нужную форму его тельцу и головке.

«Паришь, паришь... [головку], чтобы кругленька была, – рассказывает повитуха из Костромской области – Бывает, что настоится головка. А которые кругленьки. Как задержится в проходе. Роды нормальны, так кругленька головка позади». По народным представлениям, от этих действий повитухи зависела красота принятых ею детей.

В знахарских обрядах печь символизировала материнское лоно. В ней совершали обряд «перепекания» младенца, который объясняли как его символическое «перерождение». При лечении ребёнка от грыжи, собачьей старости (младенческой немочи, слабости, сухотки – детской дистрофии), испуга, полуночницы (бессонницы) его погружали в тёплую печь на хлебной лопате или в корыте, завернув в пелёнку или хлебное тесто:

«Ревит ребёнок, беспричинно ревит и ревит. Ну вот. Бабушку попросят, бабушка в печку, выпарит, заговорит грыжу». Погружая малыша в печь, знахарка как бы заново повторяла процесс его рождения, стремясь закончить и поправить то, что не удалось при настоящих родах. В Архангельской области так лечили от собачьей старости, при этом приговаривали: «Пеку хварость, собачью старость», а кто-нибудь отвечал: «Пеки, пеки, чтобы век не была»</i>.

В Вельском районе, на юге Архангельской области, подобным образом новорождённого старались предохранить от испуга, то есть детских страхов, и разнообразных последствий его (бессонницы, крика, немоты, заикания, а иногда даже слабоумия и смерти). Для этого ребёнка трижды сажали в печь сразу после рождения:

«Печь не боится ни жару, ни пару, так и мой ребеночек не боится ни шуму, ни гаму».

В печном же углу проводили и обряды, направленные на сохранение семьи. на Русском Севере женщина наговаривала в печную трубу магические слова, чтобы вернуть ушедшего на заработки и надолго пропавшего мужа. Рано утром растопив печь, она говорила: «Дым дымовой, верни хозяина домой!» – веря, что эти слова полетят к её мужу с первым дымом. Тот же способ использовался и для возвращения потерявшихся домашних животных. Если корова не пришла с пастбища домой, хозяйка трижды приговаривала в трубу:

«Дым дымовой, пошли коровушку Буренушку домой».

Продолжение следует