Скифы. Быт.

Автор: Инна Ивановна Ермошина..."Кочевой быт", что подразумевает это выражение?

Прежде всего, отсутствие стационарного жилья и всех проблем, связанных с таковым: не нужно создавать укрепления для его защиты, не нужно много предметов быта - мебели, посуды. То есть это, в общем-то, достаточно "легкий" быт в смысле количества вещей в нем.

Значит ли это, что быт скифов был скудным?

О, нет!

Скифы знали толк не только в войне и дружбе, они знали толк в удовольствиях, и потому малое количество вещей, необходимых им для повседневной жизни, вовсе не означало бедности и скуки.

Их повседневная жизнь порой была суровой, особенно в зимние месяцы, со слякотью, холодом, но скифы умели создать пространства уюта и удовольствий в любой обстановке.

Вообще, самым удивительным в скифской культуре является то, что для нас она оказалась, прежде всего, культурой курганов.

Кочевая жизнь не оставляет следов жилищ, дорог, храмов. Все это заменяли скифам могилы и курганы над ними.

Самым прочным в их бытовании оказывался "дом смерти".

И мы мыслим о быте скифах, используя вещи, которыми они наполняли мир своих покойников.

А делали скифы это добротно: в яме глубиной до 5 метров устраивали сруб, если рядом были деревья, в иных случаях ставили жерди и укрепляли стены могилы циновками из камыша, из него же делали "крышу" над умершим.

В богатых курганах рядом с основной могилой делали дополнительную "камеру", в которой складывали продукты: кувшины с вином, с зерном, возможно, там был сухой овечий сыр и вяленое мясо. "Возможно", - потому что все это не сохранилось, а вот вино в запечатанных сосудах обнаруживалось не раз, правда, до нас оно доходит в виде плотного коричнево-фиолетового осадка на дне и стенках кувшинов.

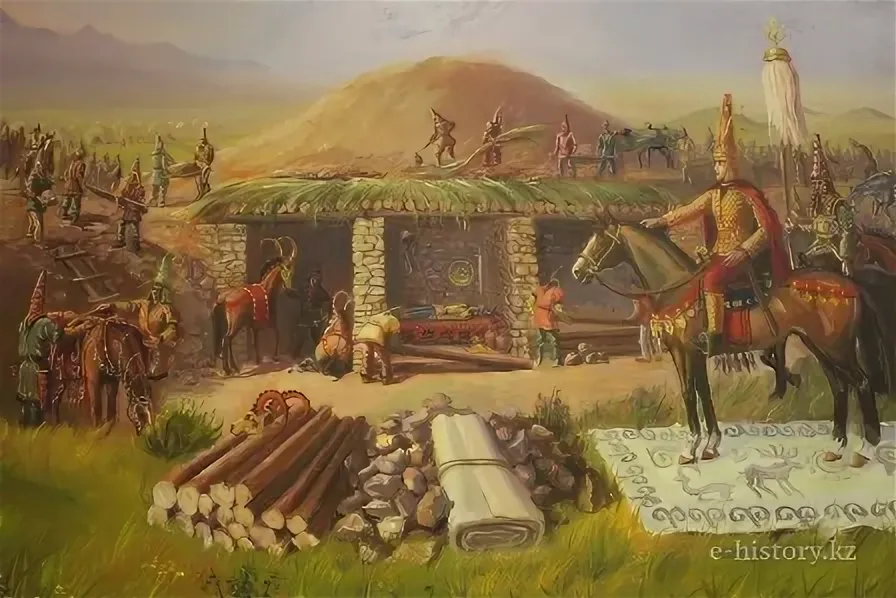

На рисунке-реконструкции современного художника можно увидеть, как скифы обустраивали "быт" своих покойников. На рисунке - вариант могилы с каменными подпорками для бревенчато-травяной крыши над покойником. На заднем плане видна груда земли, которой потом засыплют могильную яму.

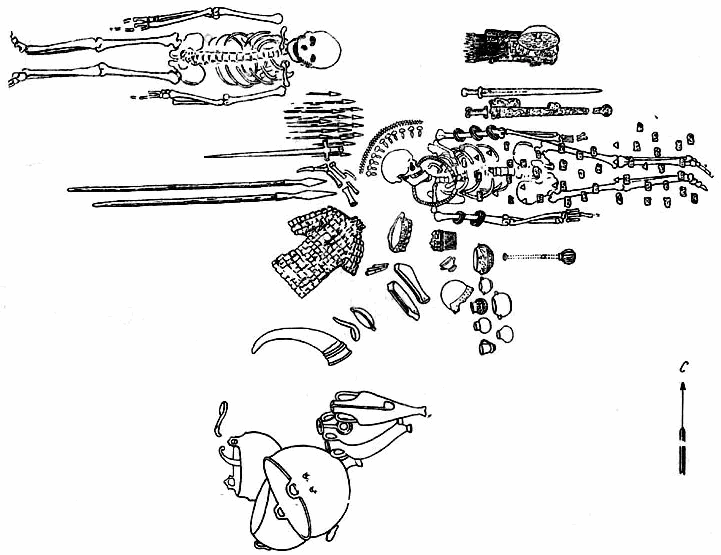

Здесь - рисунок археолога, расположение тел в скифском кургане Солоха (раскопки 1912 г.) Хорошо заметно, что хозяйственная утварь лежит отдельно (котлы, амфоры).

Археологи считают, что скифы обустраивали дом мертвых, во многом ориентируясь на жилища живых, только для мертвых все делали более "капитально".

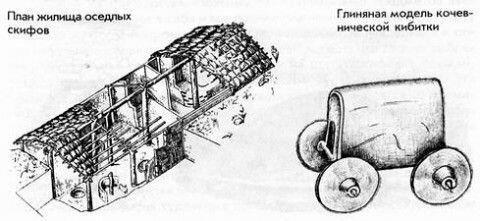

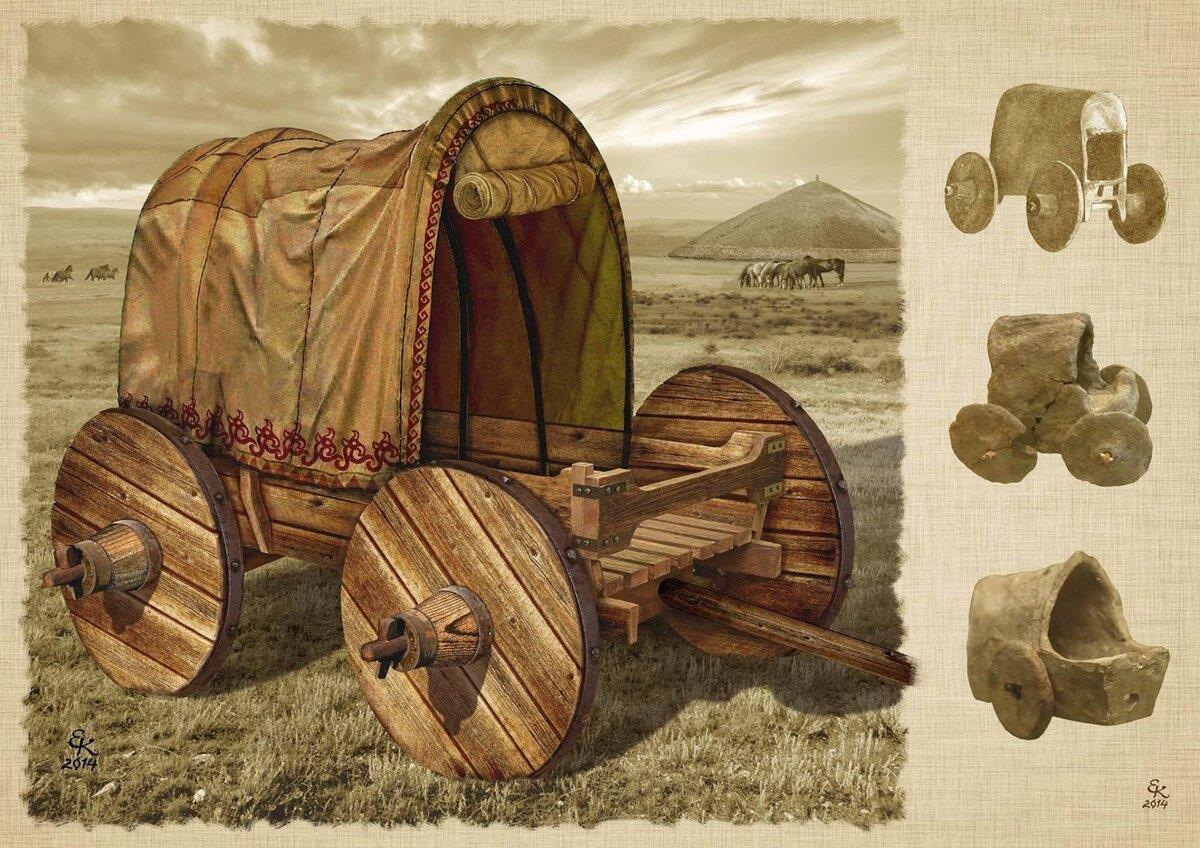

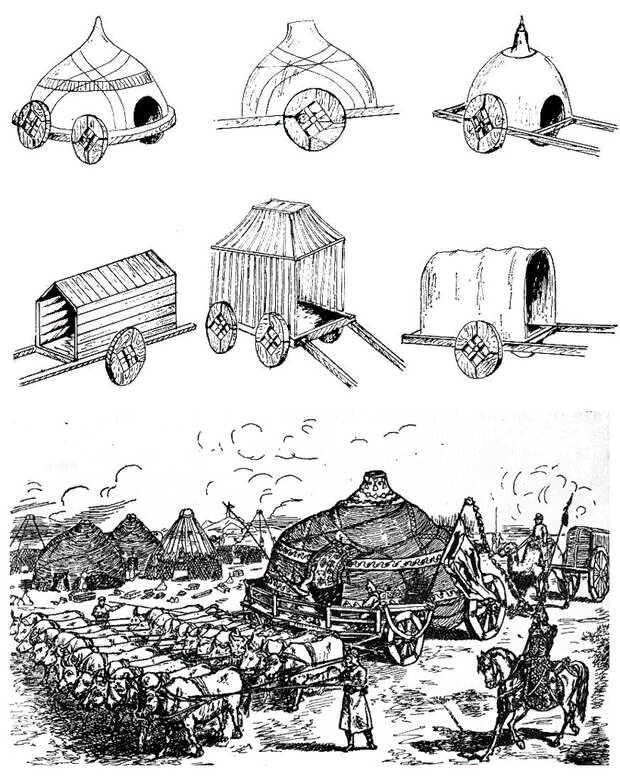

Вот примерный вид двух вариантов скифского жилища - полуземлянка и повозка с кибиткой.

Кибиткой пользовались в любое время года. А полуземлянки строили там, где были обширные пастбища и скифы могли надолго задержаться рядом с ними.

Заметим, что полуземлянка схожа с обустроенной могилой, все те же жерди и шесты для поддержания травяной кровли.

В настоящее время в Крыму и в Приднепровье найдены, по-моему (если я верно помню) 26 скифских полуземлянок.

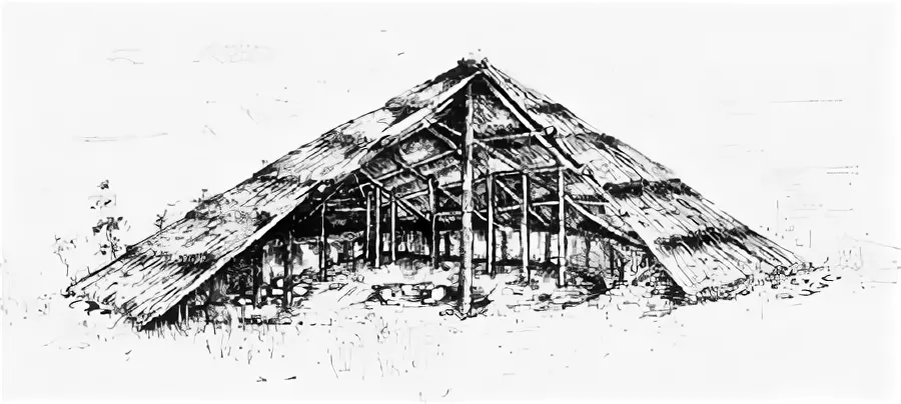

Их примерный вид таков, собственно, это землянка-шалаш:

Скифы углублялись в землю примерно на половину своего роста, затем над ямой ставили шалаш. Земляные "ступени" внутри жилища утепляли циновками из травы , сверху клали войлок, так получались удобные лежанки, заменявшие кровати. В этих же "ступенях" сбоку делали углубления и в получившуюся "камеру" укладывали продукты, посуду, вещи. Получались своеобразные "шкафчики". В центре такого жилища был очаг, для выхода дыма вверх устраивали отверстие, кроме того, широко распахивался входной полог, дым быстро выдувало сквозняком. С появлением "моды" на связь скифов с североамериканскими индейцами, археологи стали отмечать сходство скифских полуземлянок с вигвамами индейцев.

Кибитки у скифов были съемными, они делались из жердей и кожи животных, для ночлега их снимали и ставили на войлочные циновки, расстеленные на земле. В холодное время года скифы ночевали в кибитках, летом - на воздухе.

Скифская кибитка. Реконструкция. Справа на рисунке - варианты скифских кибиток, сделанные из глины (модели, или детские игрушки?). Найдены в могильниках Пантикапея (Керчи).

У монголов (см. реконструкции ниже на рисунке), тоже кочевников, кстати, были такие же кибитки, что подтверждает: одинаковые условия жизни людей порождают одинаковые хозяйственные решения.

Кто тянул скифские кибитки? Волы или кони? Археологи считают, что тягловой силой чаще всего могли быть кони, потому что их проще прокормить зимой. Но этот вопрос все еще висит в воздухе...

Скорее всего, скифские мужчины в кибитках проводили только ночи, все остальное время они были в седле. Женщины, дети, старики и больные - кибитка была для них. Впрочем, возможно, и женщины также предпочитали седло повозке.

Войлочные циновки были частью семейного скарба скифов:

Циновка из Пазырыка. Ниже - фрагмент украшения на подобной циновке.

********

Скифский кухонный скарб был очень простым - бронзовый котел для варки мяса, железные крючья и щипцы для захвата и вытаскивания горячих кусов мяса из варева в котле, глиняные сосуды, чашки и деревянные блюда для выкладывания мяса.

Ели скифы, скорее всего, два раза в день. Легкий завтрак утром, из запасов сыра или вяленого мяса, летом ели еще и собранные женщинами ягоды, плоды степей.

Основной прием пищи приходился на вечер. С обеда начинали варить куски мяса, к нему подавались кумыс, молочная водка или вино. Вино греческое, конечно же, покупное. Как и водка. Предполагают, что скифы могли есть каши из проса. ячменя, перетирая зерна и заливая затем их кипящим овечьим или кобыльим молоком.

В походах скифы-воины довольствовались вяленым мясом, сухим сыром (все это в мешочках из ткани было у каждого с собою) и тем, что пограбят.

Вяленое мясо. Куски сырого мяса вялились на воздухе, скорее всего, их подвешивали на крючьях прямо в кибитках. Высушенное мясо мелко резали и клали в тканевые мешочки. Их воин брал с собой. Эти кусочки можно было рассасывать, а можно было, когда появлялась возможность развести костер и использовать воду и котел - сварить бульон.

Вид современного сухого овечьего сыра. Скифский, конечно, выглядел иначе, скорее всего, это были мелкие кубики, или даже сырные крошки. Высушенные кусочки скифы растирали в каменных ступках, тоже ссыпали в мешочки. Эту "сырную крупу" ели во время походов.

Скиф доит овцу. Фрагмент золотой пекторали из кургана Толстая могила.

Во время походов с семьями, считают археологи, скорее всего, одна из повозок, с плотно укрывающимся верхом, была специально приспособлена для хозяйственных нужд, на ней везли посуду и запас еды.

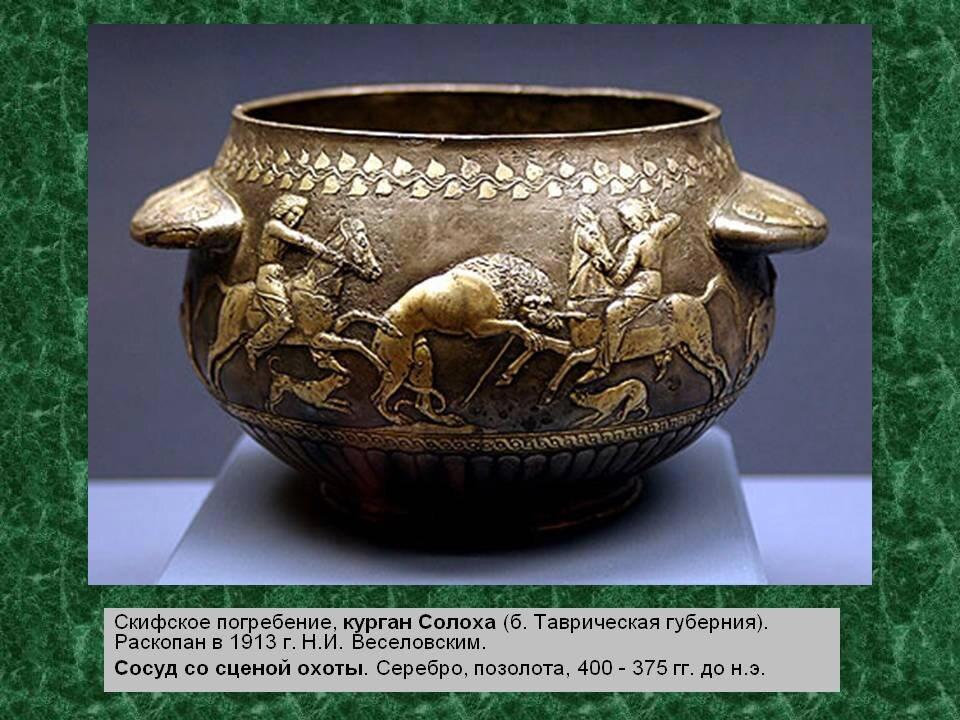

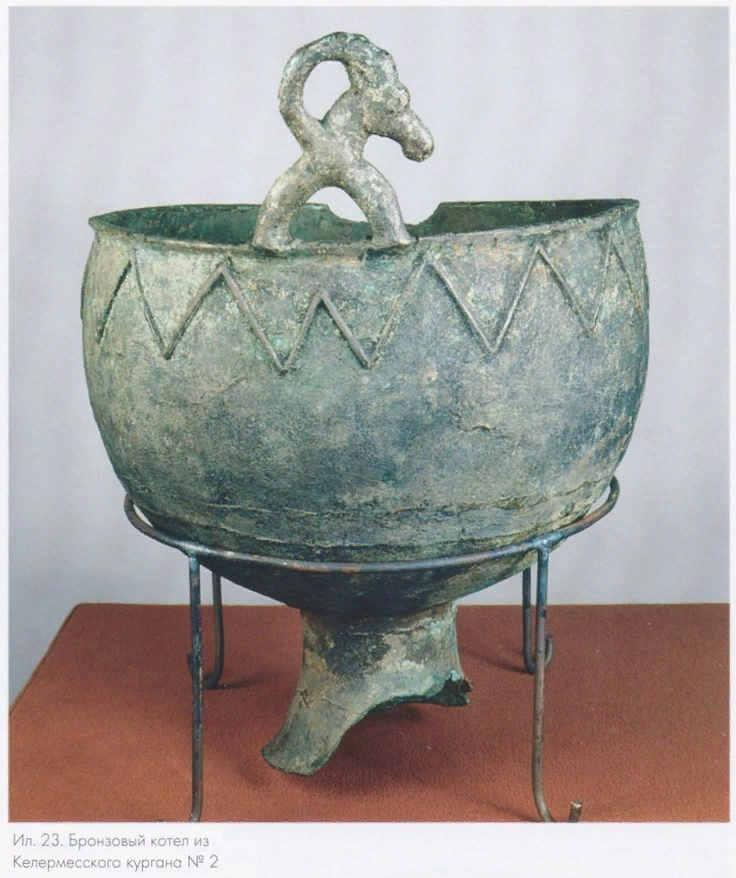

Самый заметный и важный предмет быта у скифов - бронзовый котел. Он мог быть богато украшен, но чаще на нем украшались только ручки.

Интересно, что в сцене охоты на котле присутствуют собаки.

Геродот, описав приготовление скифами мяса в таких котлах, отмечал, что из-за отсутствия деревьев в степях, скифы использовали для костра кости животных, мясо которых клали в котел. Если это так, ох, и запах стоял во время приготовления скифских ужинов!

Впрочем, скифы, как считают некоторые археологи, были прекрасными знатоками трав. И, наверное, они знали, что добавить в бульон, чтобы дух от котла был аппетитным.

У скифов был ритуал варки мяса без котлов. Геродот писал о таком:

«Ободрав шкуру жертвенного животного, они очищают кости от мяса и затем бросают в котлы... Заложив мясо в котлы, поджигают кости жертв и на них производят варку. Если же у них нет такого котла, тогда все мясо кладут в желудки животных, подливают воды и снизу поджигают кости. Кости отлично горят, а в желудках свободно вмешается очищенное от костей мясо. Таким образом, бык сам себя варит...».

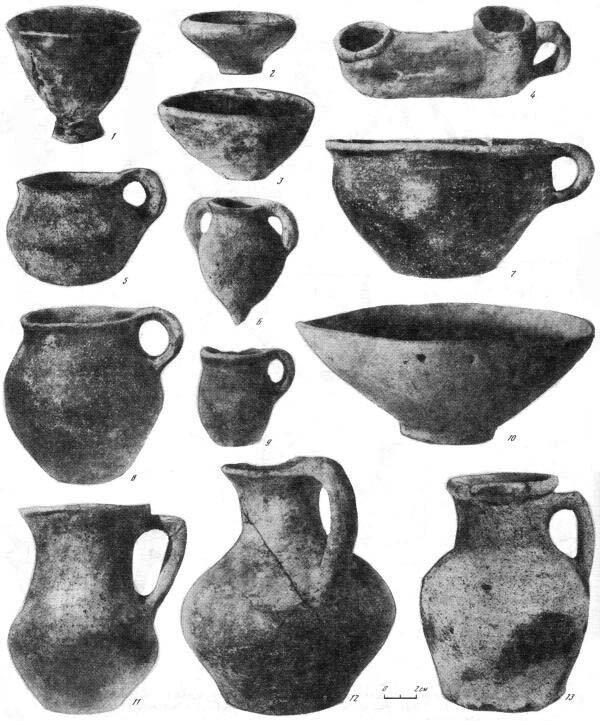

Кувшины и чашки для бульона у скифов чаще были самолепными, или же заказывались у мастеров оседлых народов, в Причерноморье - у греков.

Самолепная керамика. Крымские могильники. Справа вверху, возможно, глиняный светильник, который наполнялся животным жиром. В жир погружался кусок веревки, получался фитиль, для светильника.

Самолепная керамика. Крымские могильники. Справа вверху, возможно, глиняный светильник, который наполнялся животным жиром. В жир погружался кусок веревки, получался фитиль, для светильника.

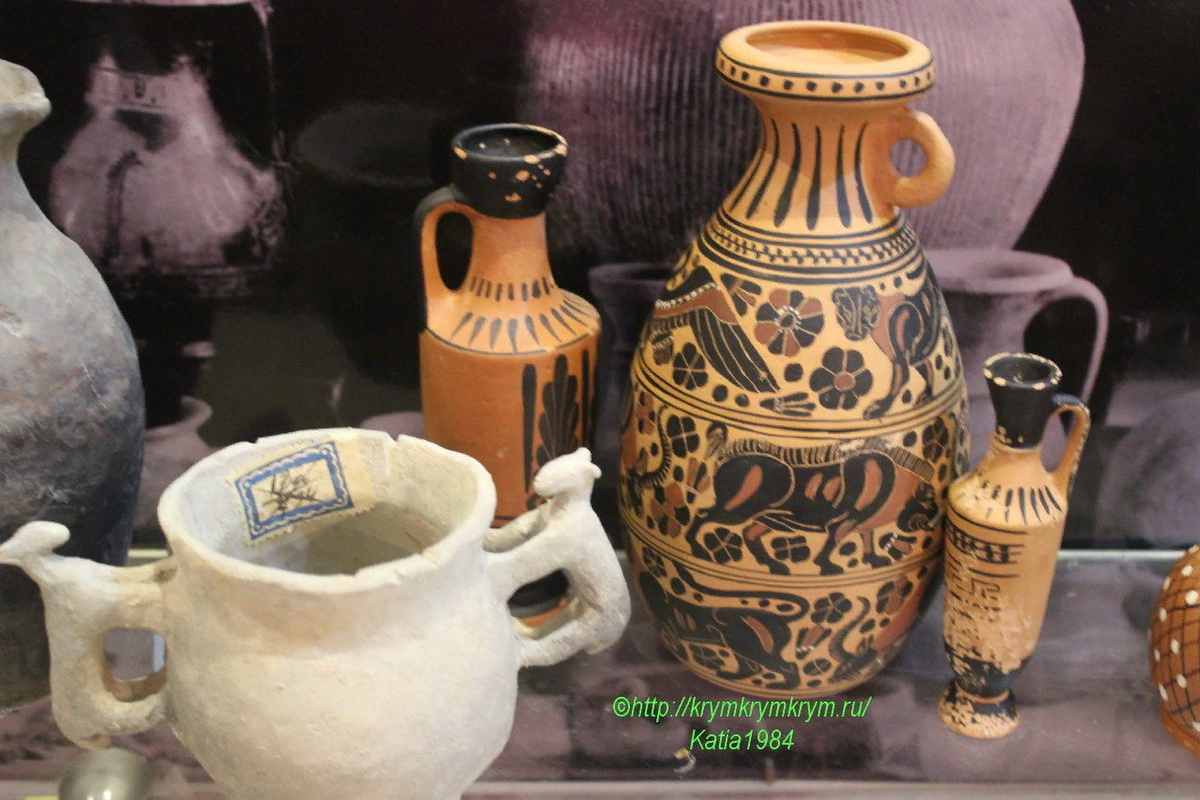

Скифская знать могла себе позволить греческую керамику, и не только в могилу. Особенно, судя по соотношению богатства в курганах и наличию в них керамики, ценилась чернофигурная утварь (см. фото такой из скифских курганов ниже, на фото хорошо видна разница между скифской самолепной керамикой и греческой).

Деревянные блюда до нас не дошли, но вот золотые и серебряные - да.

На подобные блюда скифы выкладывали куски мяса: баранины, говядины, конины, которая считалась ритуальным мясом. Позже, после 5 в. до н.э., скифы в Крыму уже знали, что такое свинина. Впрочем, есть мнение, что драгоценные блюда шли только в могилу, обслуживать душу умершего. А живые довольствовались материалами попроще.

Мылись ли скифы?

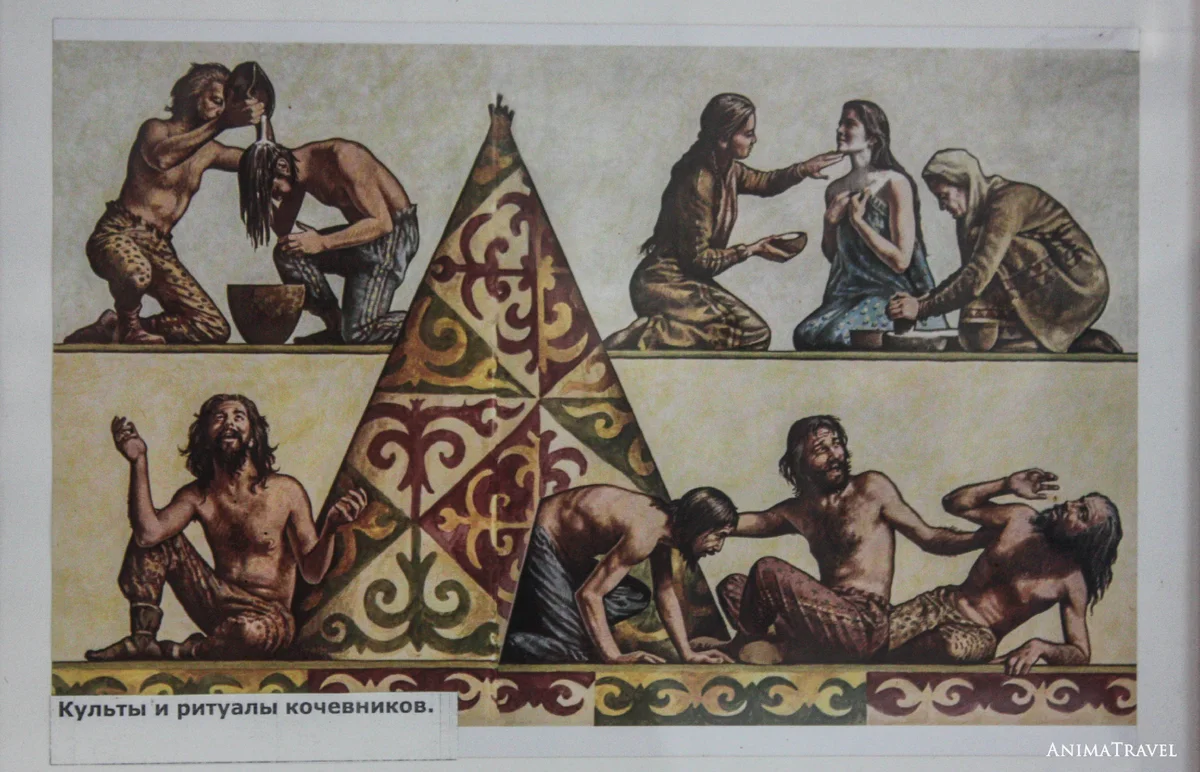

Геродот описал скифскую баню, правда, не упомянул, как часто ею пользовались. Грек рассказал о ритуальной бане, в которой скифы очищали не только тело, но и душу после похорон своего соплеменника.

«После похорон скифы очищают себя следующим образом: сперва умащают и затем промывают голову, а тело очищают паровой баней, поступая так: устанавливают три жерди, верхними концами наклоненные друг к другу, и обтягивают их затем шерстяным войлоком; потом стягивают войлок как можно плотнее и бросают в чан, поставленный посреди юрты, раскаленные докрасна камни. В Скифской земле произрастает конопля — растение, очень похожее на лен, но гораздо толще и крупнее... Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия. Это парение служит им вместо бани, так как водой они вовсе не моются».

Судя по тому, что до нас дошел один из скифских рецептов по подобному "сухому" очищению без воды с применением жира, соединенного с травами, скифы именно так, по-сухому, мылись в своих многодневных переходах.

Они, по замечанию Геродота, делали своеобразное "мыло", вначале растирая в ступах семена и высушенные травы, затем смешивали травяную муку с животным жиром, этой смесью намазывая тело и голову. Через определенное время (возможно, если пропотеть в такой "маске" на все тело, то результат будет лучше) костяными скребками счищали с кожи масляный "крем" и обтирались тканью. В итоге получалось чистые тело и голова, как после современного СПА.

Современный художник так представляет это священнодейство-очищение:

Сохранился "рецепт" травяного "обертывания" без жира: «Скифские женщины растирают на шероховатом камне куски кипариса, кедра и ладана, подливая воды. Затем полученным от растирания тестом обмазывают все свое тело и лицо. От этого тело приобретает приятный запах, а когда на следующий день смывают намазанный слой, оно становится даже чистым и блестит».

Жаль, нет машины времени, чтобы вживую пообщаться с Геродотом и спросить его, откуда у степных кочевников взялись семена кедра и кипариса? Или умнющий древний грек довольствовался сплетнями греческих кумушек из черноморских полисов про "диких и прекрасных" варваров?..