Кумышка

Автор: Куковякин Сергей АнатольевичПосле выкладки буквально первых глав моего "Уездного врача", у ряда читателей проявился определенный интерес...

К чему? К кумышке...

Предупреждая проблемы, я громогласно заявляю, что осуждаю употребление алкоголя.

Ну, а сейчас для разъяснения, что это за зверь такой и с чем его едят (точнее, его пьют ), прикладываю статью этнографа из далекого прошлого. Про неё, про кумышку.

"Как черемисы готовят кумышку

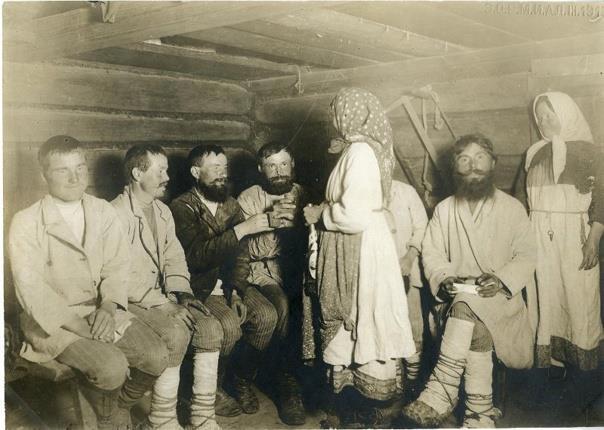

Кумышка, это — водка домашнего приготовления (...). Везде, где только того требуют обстоятельства, черемисин и вотяк пьют по преимуществу водку собственного приготовления; свадьба, вечеринка, моление о хлебе, жертвоприношение, поминки — никак не могут обойтись без кумышки, даже в гроб покойника кладётся в посудине этот напиток. Кумышка и слабее русской водки, и одуряет, а всё-таки она — национальный напиток черемис и вотяков. Что же это за напиток?

(...)

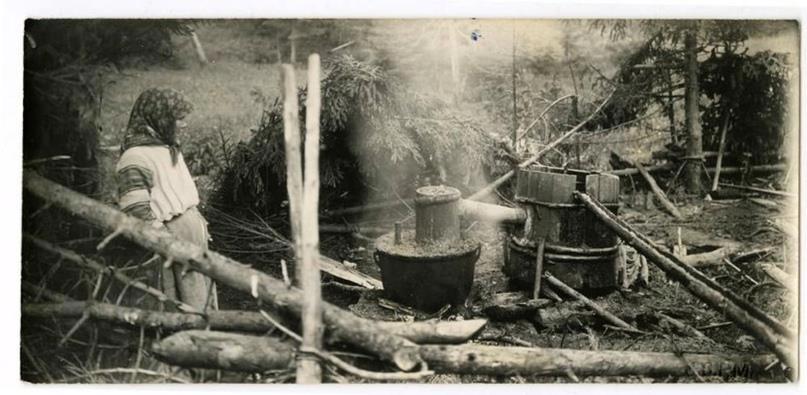

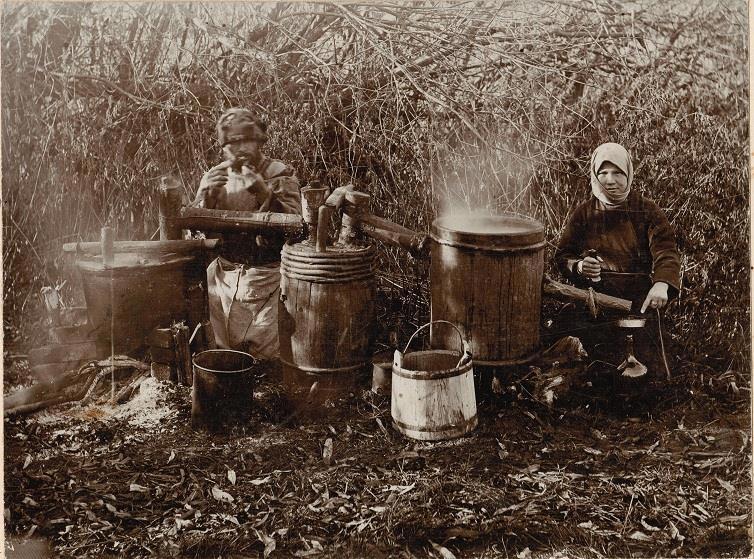

Как скоро подходит праздник, черемисин всецело озабочен тем, как бы ему побольше изготовить хмельного. Требуется в достаточном количестве и пива, и меду, и кумышки. Работа по приготовлению в таком случае разделяется: девки варят пиво, мужчины мёд, бабы «сидят» кумышку. (...) Смотря по времени года, кумышка варится или около ручья, где-нибудь в лесу (летом), или в шалаше, устраиваемом на дворе, или в огороде (зимой). Нередко несколько семей соединяются вместе, и разом работает несколько котлов.

Где-нибудь поблизости от деревни — в лесу или на лужайке, но только ближе к холодному ручейку (памаш — по-черемисски) — выбирается удобное место. Здесь на скорую руку строится навес на тонких шестах, сверху и с одного боку прикрываемый древесными ветками, соломой или лубом. Заботятся, чтобы навес этот, или шалаш, пришёлся ближе к такому месту, где ручеёк образует водопад. Тут на подставках укрепляется жёлоб, и вода проводится таким образом до места варки. Под самым навесом помещается аппарат. Но что это за аппарат! Обыкновенный котёл (пот), вместимостью вёдер восемь, плотно укрепляется на кирпичных подставках); с ним рядом — обыкновенная кадка, заменяющая холодильник (пурго- вочка), на таком расстоянии от котла, чтобы огонь, разводимый под ним, не мог ей повредить. Под котлом устраивается нечто вроде подтопки, напоминающей своей формой ту печь, в которой рыбаки готовят уху или варят смолу. Верх котла во время варки покрывается чашкообразной крышкой (петер- тыш), выпуклостью эта крышка обращена вверх. С одной стороны крышки подделывается рукав для трубы (пот-комдыш1), в который вставляется уже настоящая труба (пурго). Труба обыкновенно делается из нелуженой меди и не длиннее трёх четвертей. Иногда она бывает и составная, из двух колен. Проходя одним концом в крышку котла, труба идет через холодильник и свободным концом выставляется над приёмником. Этот приёмник, куда течёт кумышка, ничто иное, как простое ведро (видра). Вот величина разных частей аппарата, виденного мною пот-комдыш2, длиною до 8 вершк.; две медных трубы по 31/2 четв.; пурго-вочка3 1 арш. 2 в. высоты, диаметр 10 вершк.; пе- тертыш 2 1/2 четв. в диаметре, высота 5 вершк.; чан, в котором затирается кумышка (пура-вочка4, — 1 арш. в диаметре и немного больше высотой; котел (пот) 2 У2 четв. в диаметре, 2 четв. высоты.

За два дня до варки определённое количество ржаной муки, смешанной с мякинами, разводится с частью солода в чану (пура-вочка) и плотно чем-нибудь прикрывается. Чтобы заставить киснуть эту массу (куча), и привести её в брожение, делают примолод из дрожжей раз до двух, от действия которого смесь поднимается в чану и сильно окисает. Через сутки «куча» окончательно готова и уже возможно приступить к варению кумышки.

Медная труба плотнее укрепляется в «пот-комдыше», все щели промазываются тестом. Вскисшая «куча» кладётся в котёл в таком количестве, чтобы только две трети его были наполнены; остальное пространство до краёв наливается водой; «петертыш» прикрывает плотно котёл и также замазывается. Черемиска-винокур проводит в пурго-вочку по жёлобу ключевую воду, разводит под котлом огонь и заботливо его поддерживает. Как только в котле послышится кипение, к отверстию трубы подставляется ведро, куда сначала по капле, потом тоненькой струйкой течёт кумышка, успевшая из парообразного состояния перейти в капельное, от прикосновения к холодным стенкам трубы в «пурго-вочке». Само собой разумеется, что много кумышки улетучивается в виде пара, так как приёмник не закрыт и сама труба проходит по холодильнику не зигзагом, а горизонтально. Выгоняемая кумышка прямо сливается в бочонок.

Когда варка кончается, барду (арака-куча) выкидывают тут же где-нибудь, но очень редко она идёт на корм скота, так как «завод» устраивается подальше от деревни и переносить барду домой неудобно. При небольшой вместимости котла, варка кумышки, очевидно, должна тянуться более или менее продолжительное время, и черемискам приходится сидеть два или три дня, чтобы выгнать пять-шесть ведер.

Свежая, парная кумышка имеет отвратительный запах и вкус, она беловатого цвета и скорее напоминает жидкую кашицу, в которой плавает хлебная шелуха и частицы муки. О процеживании кумышки черемисы хотя имеют понятие, но применять его боятся, потому что тогда, по их мнению, кумышка утратит силу. Если поднести к носу этот напиток, то получается смешанное ощущение: сивушный запах, запах горелого хлеба и дыма. Одно уже это завзятого русского питока в состоянии оттолкнуть...

(…)

Сколько нам известно, кумышка действует вообще хуже обыкновенной водки в том отношении, что вызывает одурение и сильную головную боль, сплошь и рядом усердно подкутивших черемис ломает с похмелья по несколько дней. Явление это тем легче объяснится, если мы припомним, что черемисы употребляют медные нелуженые трубы, даже плесень и ржавчина, их покрывающие, отчищаются кое-как".

С. К. Кузнецов. Очерки из быта черемис.