Анджей Пануфник. Часть первая.

Автор: saganshy( https://youtu.be/Fm7B8AfcXt8?si=4Nzbm3mHLgzyH5D8)

"Мой папа очень крутой. Жил в Польше, в Варшаве, но потом началась война и пришли русские. Папа-композитор. Русские об этом знали и хотели, чтобы он играл как они хотят. Но они не сказали: пожалуйста. Поэтому однажды ночью папа уехал в Англию"

Так писал в школьной газете шестилетний Джем, то есть Джереми (Иеремия) Пануфник, сын композитора. Разумеется, объяснение годится для сына шести лет... Анджей Пануфник не хотел обременять детей своей историей, не учил их и польскому языку. Он объяснил это в свое время критику Тадеушу Качиньскому: „я считаю, что воспитание детей в духе двойной национальности ведет к их внутреннему разрыву”.Композитор сам жил во внутреннем разрыве.

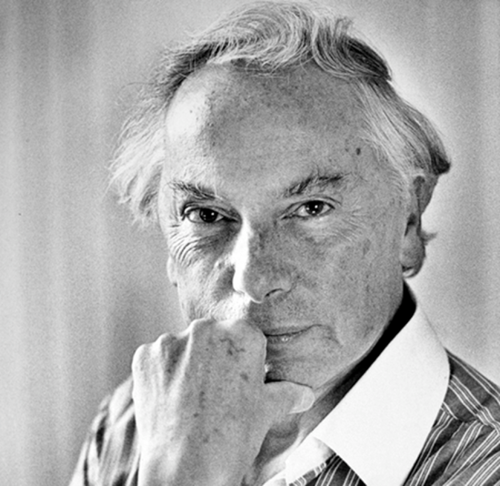

Многие биографы называют жизнь Анджея Пануфника " половинным жизнеописанием” - половину жизни (сорок лет) он провел в Польше, а вторую (тридцать семь лет) в Англии.

В Польше Анджея Пануфника безапеляционно относят к гениям, не могу судить, так ли это, но как композитор и дирижер он более чем заметен в веке двадцатом. Что касается жизни и личности его, то век двадцатый нашёл в них полное отражение.

Анджей Пануфник родился 23 сентября 1914 года в Варшаве, он был вторым ребёнком - его старший брат, Мирослав, был старше на пять лет. В этот день его отец, Томаш Пануфник, записал в дневнике: "Бог дал мне второго сына — смугленького, темноволосого — красивого цыганенка".

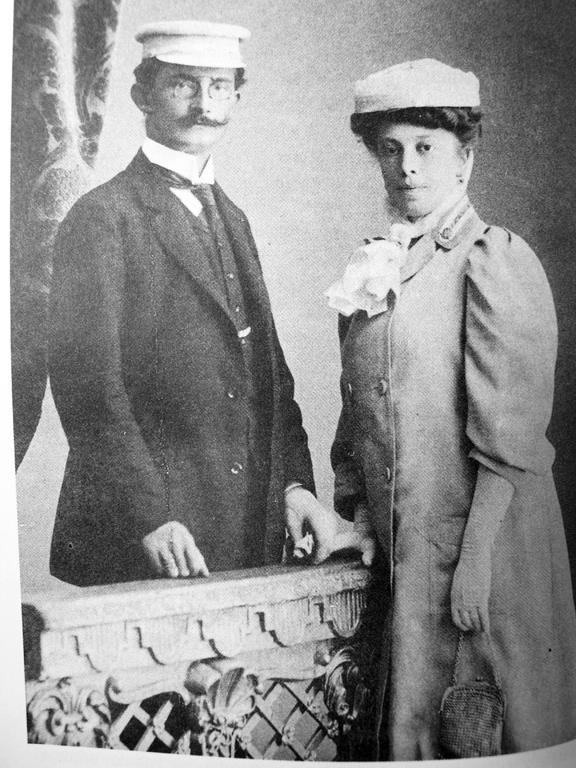

Томаш и Матильда Пануфник. Самара 1908 год.

Анджей (слева) и Мирослав (Мирек)

Родители Анджея познакомились и поженились, когда маме, Матильде Тоннес , семья котрой приехала в Царство Польское Российской империи из Англии (по другой версии - из Скандинавии, Швеции, или Финляндии), было за тридцать, а Томашу Пануфнику (1876 год рождения) уже под сорок.

Матильда Пануфник

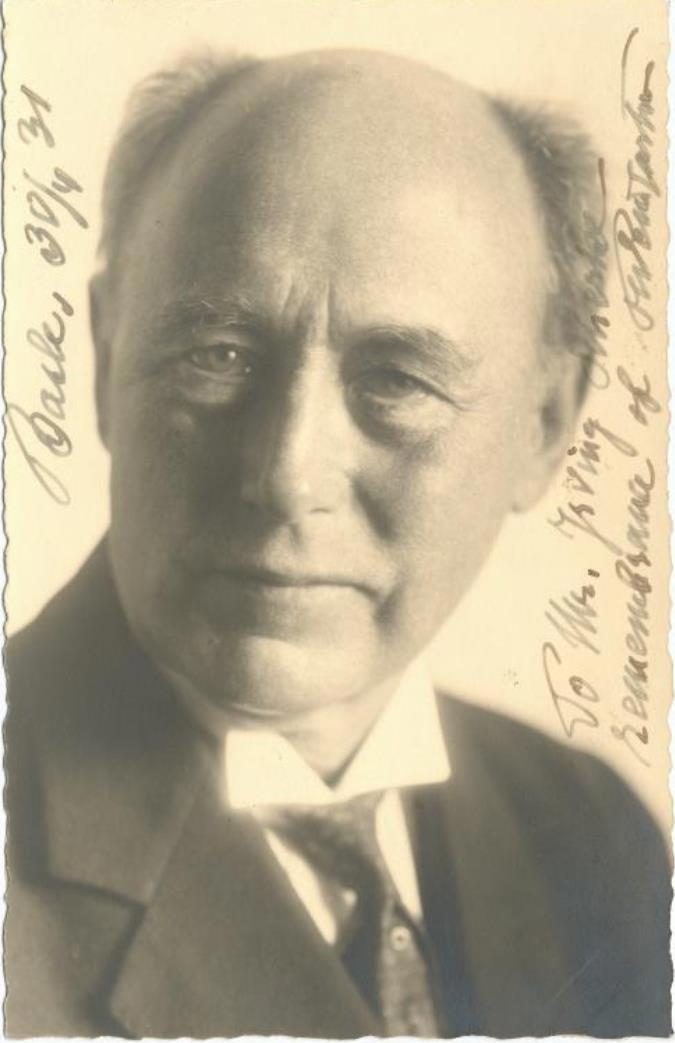

Томаш Пануфник

Причиной этому - скрипка. Отец будущего композитора был инженером-гидрографом, но страстью всей его жизни были скрипки, точнее их создание. Всё свободное время он возился с древесиной, клеями, лаками, соседи считали его алхимиком. Однако Томаш был признанно лучшим скрипичным мастером Польши и одним из лучших в Европе. Разработанные им модели скрипок "Antica" и "Polonia" Интересно, что "Polonia" была рабочим инструментом Жиннет Невё, а с 1928-го года на "Antice" музицировали Давид Ойстрах (после смерти Томаша Пануфника он её подарил Анджею) и Бронислав Губерман. В 1935-м году на конкурсе скрипачей имени Венявского, проходившем в Варшаве Невё со своей скрипкой оставила на втором месте Ойстраха. Интересно, какое-то значение имело то, что Ойстрах был радецким, а Невё - из союзной Франции... Ну, это я отвлёкся. В 1915-м году Томаш Пануфник был призван в Российскую армию и в чине капитана руководил гидротехническим отделом в инженерной службе Западного фронта.  Потом революция и всё что последовало. Домой вернулся только в декабре 1919 года. Сыновья, естественно, его не узнали.Мать, Матильда, в девичестве Тоннес, по отцу англичанка и полька по матери, познакомилась с Томашем Пануфником, когда тот отказался продавать свою скрипку , но принес её, чтобы послушать, как она играет.Анджей рос среди музыки - мать играла на скрипке и фортепиано, соседи были музыкантами и звона напольных часов - отец их коллекционировал, а время они показывали вразнобой.Томаш заниматься музыкой сыновьям запрещал: "Для джентльмена музыка - не профессия".Однако однажды к Матильде пришел нанятый Томашем в качестве преподавателя музыкант и композитор Ежи Лефельд из Варшавской консерватории. Юный Анджей, увидев, что музыку можно записывать на бумаге , пожелал стать композитором. Об этом он рассказал своей бабушке, Хенрике Тоннес, которая стала учить его игре на фортепиано.

Потом революция и всё что последовало. Домой вернулся только в декабре 1919 года. Сыновья, естественно, его не узнали.Мать, Матильда, в девичестве Тоннес, по отцу англичанка и полька по матери, познакомилась с Томашем Пануфником, когда тот отказался продавать свою скрипку , но принес её, чтобы послушать, как она играет.Анджей рос среди музыки - мать играла на скрипке и фортепиано, соседи были музыкантами и звона напольных часов - отец их коллекционировал, а время они показывали вразнобой.Томаш заниматься музыкой сыновьям запрещал: "Для джентльмена музыка - не профессия".Однако однажды к Матильде пришел нанятый Томашем в качестве преподавателя музыкант и композитор Ежи Лефельд из Варшавской консерватории. Юный Анджей, увидев, что музыку можно записывать на бумаге , пожелал стать композитором. Об этом он рассказал своей бабушке, Хенрике Тоннес, которая стала учить его игре на фортепиано.

Хенрика Тоннес

Маленький Анджей вскоре тоже начал пробовать использовать нотную грамоту для записи своих собственных музыкальных идей и в возрасте девяти лет записал свое первое сочинение с несколько помпезным названием "Сонатина". Когда ему было одиннадцать, уже будучи учеником средней школы, он начал посещать класс фортепиано Виктора Храповицкого в Варшавской консерватории. Через год был экзамен, в зале находились, в частности, его мать, педагог фортепиано панна Комте-Вильгоцкая и Кароль Шимановский.

"Меня бросило в жар, я покрылся потом — так, что пальцы скользили по клавиатуре, отдельные ноты отрывались от меня и никак не хотели звучать так, как я хотел их сыграть".

Спустя несколько дней Анджей Пануфник был вычеркнут из списка учеников Варшавской консерватории ("за отсутствием музыкального таланта").

Убитый горем, будущий композитор на несколько лет забросил музыкальное образование и сосредоточился на завершении средней школы. Он даже поступил в инженерное училище, готовясь к профессии авиационного инженера (авиация в то время тоже была его страстью). Однако именно тогда он окончательно осознал, что музыка - это его призвание:

"Я понимал, что впереди у меня много лет изнурительной учебы, прежде чем я смогу приблизиться к созданию хотя бы самой простой детали самолета. Реальность погасила все оставшиеся проблески очарования и надежды. Переутомленный работой и лишенный мотивации, я впал в безнадежную депрессию. Мне пришлось не просто признать, что мой выбор инженерной школы был ошибкой; я чувствовал себя в некотором духовном и эмоциональном вакууме. Борясь с этим чувством пустоты, я все больше и больше понимал причину. Я потерял связь с музыкой – и все же без музыки я сам был потерян. Испытав это потрясение, я был вынужден признать, что композиция все еще была частью моих мечтаний о будущем, хотя в тот момент эти фантазии казались настолько недостижимыми, что я едва осмеливался признать правду."

Помог случай - брат Мирослав конструировал и собирал радиоприемники, по одному из них звучал Скрипичный концерт Брамса (ранее Анджей знал его в исполнении матери, но лишь сейчас произведение зазвучало для него в полной версии, с оркестром) и ранние джазовые, диксилендовские шлягеры.

В возрасте 16 лет Анджей вернулся в Консерваторию. Сначала он попал в класс перкуссии, поскольку по возрасту он не мог записаться в класс фортепиано, как ему хотелось - оказалось, что в шестнадцать лет Анджей Пануфник был уже слишком стар для занятий по классу фортепиано; кроме того, его не смогли принять на занятия по теории и композиции из-за недостаточных музыкальных знаний. В этих обстоятельствах он решил попытаться, насколько это возможно, наверстать упущенное: он расширил свои теоретические знания, читая книги по истории и теории музыки, и усердно практиковался в игре на фортепиано. Вскоре после начала учебы Пануфник начал писать свои ранние пьесы, но только в 1934 году он создал произведение, которым остался доволен, - фортепианное трио.

( https://youtu.be/BA2F_P4oN9Q?si=b47bttrQUXhlt6SH)

На сегодняшний день это единственное сохранившееся довоенное произведение композитора, реконструированное им после войны. Во время этой практики он часто искажал оригинальные композиции и любил импровизировать. Всё же при первой возможности перевелся туда, куда и мечтал — в класс теории и композиции Казимежа Сикорского, который и окончил (с отличием) в 1936 году.

Свободно импровизируя, он постепенно перешел от классической музыки к джазу, даже начал сочинять короткие джазовые пьесы, вдохновленный творчеством Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина. Мать Пануфника показала одну из этих мелодий владельцу музыкального магазина, где она обычно покупала музыку. Он, в свою очередь, обратил на нее внимание поэту Марьяну Хемару. Тот написал слова к этой мелодии и включил готовое произведение в программу ревю, которое он тогда готовил, в исполнении одного из самых популярных актеров того времени, Адольфа Дымши. Так родилась песня "Ach pardon" ("Ах, простите"), которая быстро стала популярным хитом ревю, и даже была записана на пленку.

https://youtu.be/6r8iSjfFves?si=71D5rvVS5aa97nGM

В Польше её исполняют до сих пор, кстати.

Композитор не слышал ее первого исполнения, поскольку, будучи несовершеннолетним, был вынужден покинуть помещение. Это был первый успех Анджея Пануфника как композитора. Была также еще одна известная песня дуэта Пануфник – Хемар: "Nie chcę więcej" ("Я не хочу больше"), в которой следовало перечисление длинного списка вещей, которые актер больше не хочет, и заканчивалась :”У меня пятеро детей, и я не хочу больше". Когда этот скетч достиг своего апогея популярности, у Дымши умер ребенок. Анджей был очень тронут и удивлен тем, что Дымша продолжал исполнять ее, не меняя слов.

После окончания своего обучения в 1936 году он собирался поехать в Вену, чтобы брать там уроки. Однако его планы были прерваны призывом на воинскую службу. В ночь перед медицинским освидетельствованием по радио он услышал старую религиозную польскую песнь "Богородица". Он был настолько пленён этой мелодией, что до утра не спал – и выпил при этом внушительное количество чёрного кофе. В результате медобследование он не прошёл и от обязанностей военной службы был освобождён. Анджей остался в Варшаве и некоторое время зарабатывал деньги тем, что сочинял музыку к кинофильмам. Это "Warszawska jesień" ("Варшавская осень"), дирижер Евгениуш Чекальский, 1936 год;

"Trzy etiudy Chopina" (" Три этюда Шопена"), дирижер Евгениуш Чекальский,1937 год;

В 1937-м году Пануфник отправился в Вену продолжить обучение. Следует отметить, что в то время большинство его коллег выбирало Париж и совершенствование у Нади Буланже. Анджей решил, что больше узнает о музыке, работая с оркестром под руководством отличного дирижера, чем у преподавателя композиции, и посчитал, что для этого один из последних учеников Ференца Листа Феликс Вайнгартнер будет наилучшим выбором.

Феликс Вайнгартнер

Кроме того, он хорошо знал немецкий, ему нравились работы венских мастеров восемнадцатого и девятнадцатого веков, а также его интересовала музыка трио венских додекафонистов Шенберга, Берга и Веберна, с творчеством которых он надеялся поближе познакомиться в столице Австрии.Обучаясь у Вайнгартнера, Пануфник посещал и театры, знакомясь с интерпретациями музыкальных произведений таких выдающихся артистов, как Артуро Тосканини, Вильгельм Фуртвенглер и Бруно Вальтер. Но вот с творчеством додекафонистов пришлось знакомиться только в библиотеке Академии - даже на сценах Вены им не нашлось места.

Познакомившись поближе с принципами додекафонии и их применением в творчестве ее ведущих сторонников, он даже начал разрабатывать проекты собственных композиций, основанных на двенадцатитоновой технике, однако быстро пришел к выводу, что этот метод ему не подходит:

"Мой инстинкт подсказывал мне, каким бы амбициозным или претенциозным это ни казалось в те ранние студенческие годы, что я должен неустанно искать свои собственные новые средства самовыражения, свой собственный новый язык, любой ценой оставаться независимым и верным себе. Я знал, что мне потребуется определенная дисциплина, определенные рамки, в рамках которых я смогу создавать свои собственные работы, но это должно быть сделано мной самим. Это должно было удовлетворить мою потребность в эмоциональном наполнении, а также в структурной целостности. Уже тогда я понял, что моя жизнь будет наполнена непрерывным поиском; что я буду сильно рисковать, что, возможно, никогда не достигну своей цели."

В 1938 году экспансия Германии привела к аннексии Австрии. Академия была закрыта на некоторое время, лекции и концерты также были отменены. Когда занятия возобновились, выяснилось, что Феликс Вайнгартнер покидает Академию – официально на пенсию, но неофициально он ушел из-за своих антинацистских взглядов. Пануфник решил вернуться в Варшаву. Однако желание познакомиться с новинками музыки заставило его подумать о том, чтобы провести несколько месяцев во Франции и Англии. Проблема заключалась в нехватке средств, необходимых для поездки такого рода; к счастью, сразу по возвращении в Варшаву его попросили написать музыку к фильму под названием "Strachy" ("Страхи")

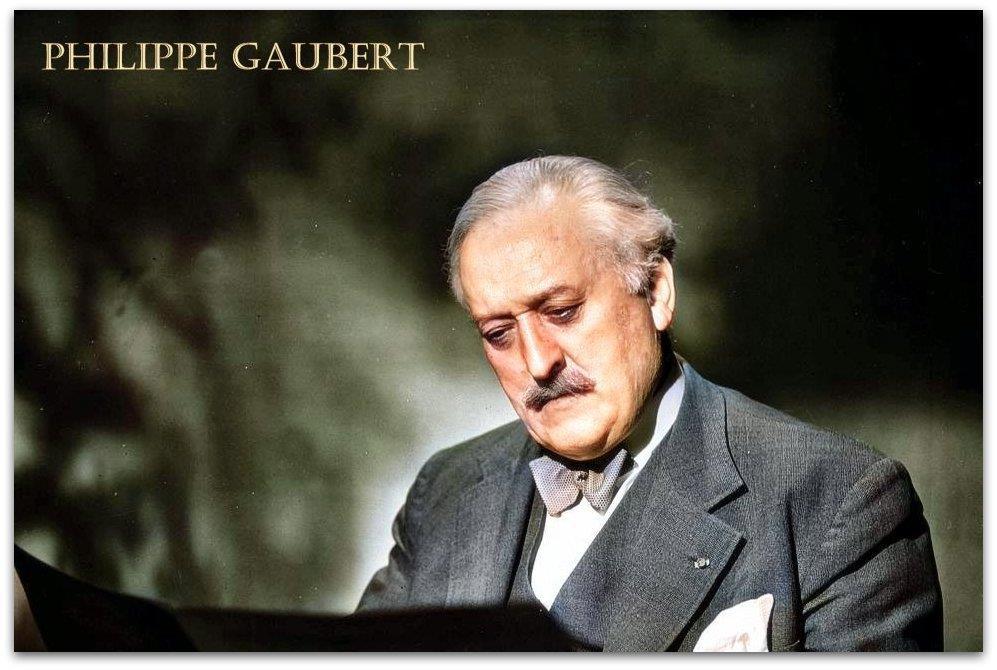

(https://youtu.be/d43e1oGAygs?si=7ZOfgtVOiPDzGCuP ) Продюсеры настаивали на том, чтобы музыка к фильму была написана всего за несколько недель, и по этой причине согласились на солидный гонорар, который позволил Пануфнику оплатить свои поездки. В начале ноября 1938 года, Пануфник оказался во Франции. Молодой композитор обратился к французскому дирижеру Филиппу Гоберу, известному своимиинтерпретациями музыки Дебюсси и Равеля. Филипп Гобер

Филипп Гобер

Гобер согласился давать ему частные уроки по интерпретации современной французской музыки; более того, он отказался платить за это. Помимо учебы, Пануфник знакомился с музыкальной жизнью межвоенного Парижа. Помимо произведений французских композиторов и Стравинского, Пануфник впервые услышал "Лирическую сюиту" Альбана Берга и "Сонату для двух фортепиано и ударных" Белы Бартока, которые произвели на него большое впечатление. В Париже Пануфник также начал сочинять свою первую симфонию:

"Прежде чем написать хоть одну ноту, мне пришлось поискать "архитектуру" симфонии и ее музыкальный материал. Неудивительно, что на мой подход сильно повлияла моя недавняя учеба в Вене: в течение года моим сознанием владели идеальные пропорции формы немецкой классики, особенно Моцарта, а затем последние сладострастные недели, наполненные чувственностью и ясностью французских композиторов, особенно Дебюсси. С уверенностью юности я намеревался попытаться соединить эти два элемента воедино. Я не особенно искал новый язык и не пытался изобрести новые правила, но стремился достичь равновесия между мастерством и эмоциями, пытаясь хоть в чем-то подражать (хотя и не имитировать) своим кумирам - Моцарту, Бетховену, Шопену и Дебюсси, каждого из которых я чувствовал по-своему он достиг этого почти невозможного равновесия."

Пануфник в марте 1939 года уехал в Англию. Там он познакомился с рукописями ранних английских композиторов, которые он обнаружил в Британском музее, прежде всего сочинениями восемнадцатого века Эвисона, Бойса и Арне. Осознавая растущую угрозу со стороны гитлеровской Германии и опасаясь за судьбу своей семьи, к середине июня 1939 года он вернулся в Варшаву.

В первые дни войны настроение в Варшаве было оптимистичным. Под влиянием атмосферы тех дней композитор приступил к написанию нового оркестрового произведения – "Героической увертюры". Однако вскоре ситуация изменилась. Польша была разгромлена, акт о капитуляции подписан, и больше не могло быть и речи о создании радостного, героического произведения. Пануфник забросил работу над увертюрой только для того, чтобы вернуться к ней много лет спустя при совершенно других обстоятельствах. Анджей помогал своему отцу прятать особо ценные инструменты и перевезти больную мать в другую квартиру, которая была бы более безопасной в случае бомбардировок. Молодой композитор вступил добровольцем в отряд противовоздушной обороны, где он должен был обезвреживать "зажигалки", падающие на крыши варшавских домов. Брат до капитуляции Варшавы работал на Польском радио, во время оккупации вступил в Армию Краёву.

Немцы запретили все творческие мероприятия.Добывание продуктов питания требовало больших усилий; Пануфникам удавалось это за счет продажи нескольких инструментов из обширной коллекции отца. В марте 1940 года немцы реквизировали всю коллекцию Томаша Пануфника, но, большая ее часть была возвращена после того, как Анджей рискнул обратиться по этому вопросу к немецким властям. В первые месяцы 1940 года Пануфник вернулся к творческой работе. На улицах Варшавы постоянно проходили облавы, композитор большую часть времени проводил дома, и творческая работа позволяла ему отвлечься от суровой реальности Он нашел в домашней библиотеке сборник польских народных мелодий. Очарованный их красотой и простотой, за короткое время он сочинил пять польских крестьянских песен. Он также продолжил работу над Симфонией № 1, которую начал во время своего пребывания в Париже, и в 1941 году написал свою следующую симфонию, Симфонию № 2. Уехав из жилища родителей, некоторое время он жил в доме писателя Станислава Дыгата, затем познакомился со Сташкой Литевской, вдовой полковника кавалерии, и переехал к ней. В оккупированной Варшаве были разрешены исключительно концерты развлекательного характера; музыкальная жизнь переместилась в кафе. В кафе "Ария" на Мазовецкой улице образовался фортепианный дуэт Витольда Лютославского и Анджея Пануфника. Нужно было содержать свои семьи.

Слева направо : Анджей Пануфник, Еугения Уминьска и Витольд Лютославский. 1942 год.

Они играли свои аранжировки произведений Феликса Мендельсона, Никколо Паганини, органные токкаты Баха, фрагменты балетов Чайковского, случалось им играть и джаз, в том числе композиции Джорджа Гершвина, запрещенные в связи с еврейским происхождением автора. Дуэт исполнял и польскую музыку, тоже запрещенную, например, авторскую версию балета "Гарнаси" Шимановского. Помимо оплачиваемой работы в кафе, Анджей и Витольд также играли концерты в частных квартирах. Часть заработанных на них деньги отдавали подполью, в основном АК, а часть - еврейским организациям.

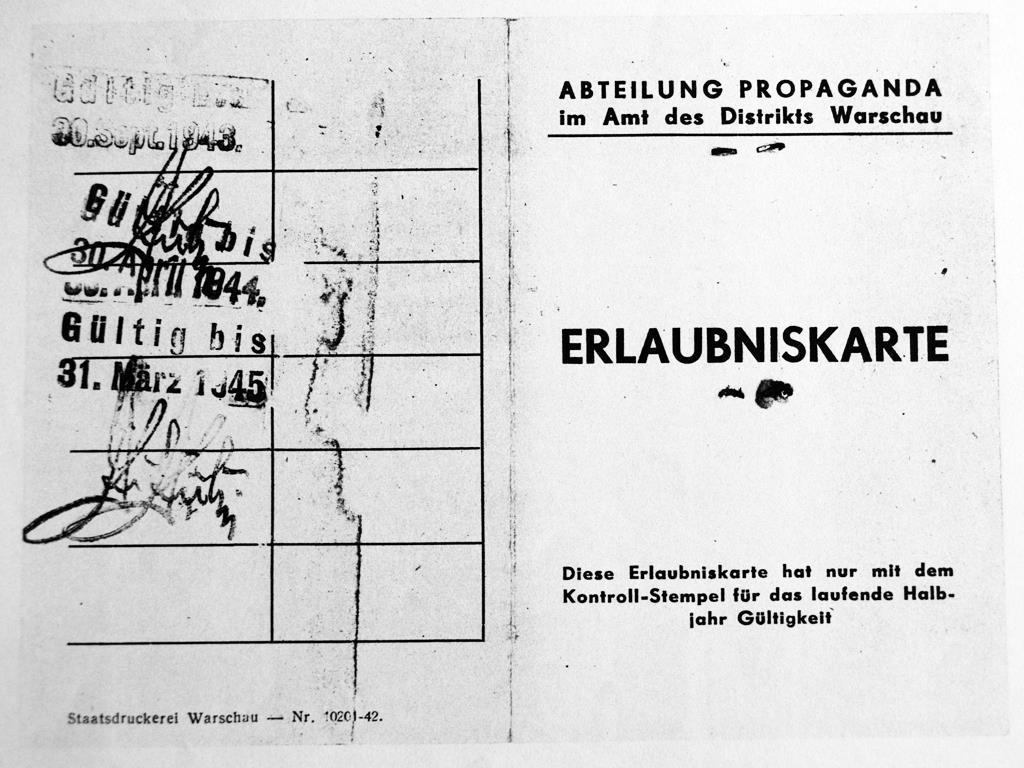

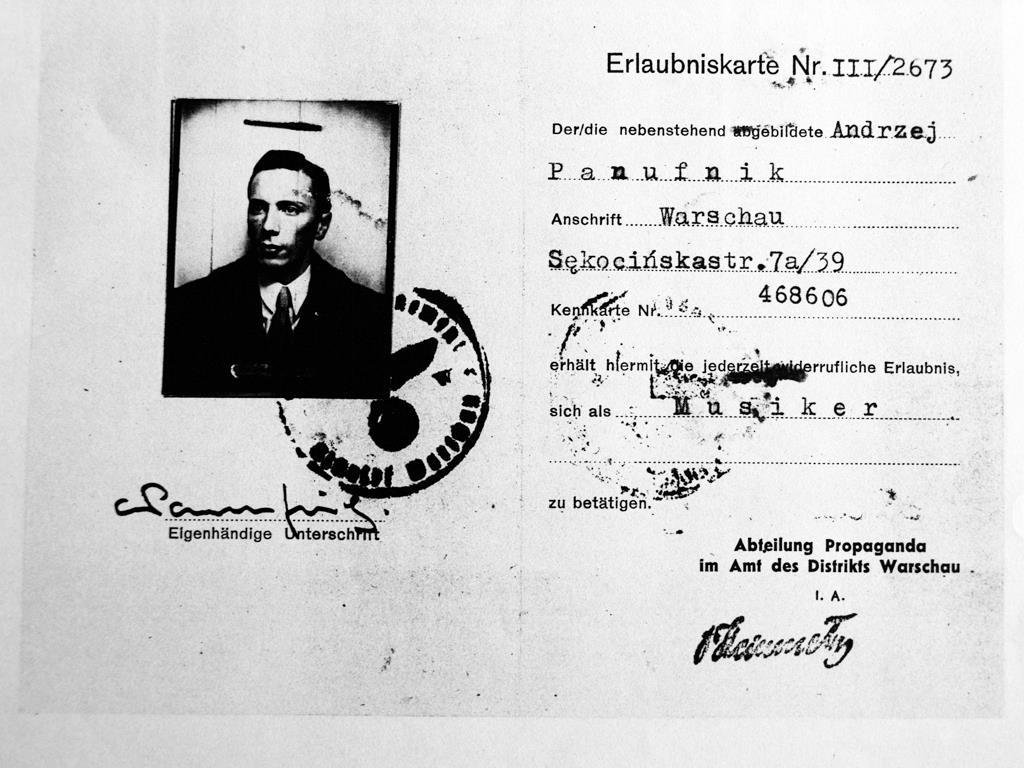

Работа в кафе приносила не только деньги, но и определенную степень защищенности, поскольку, будучи музыкантом, можно было получить официальное немецкое разрешение на работу (Kennkarte), что облегчало передвижение по городу и могло спасти жизнь, избежав ареста в случае поимки во время облавы.

В 1942 году появилась возможность организовать официальные симфонические концерты в Варшаве. Немецкие власти отнеслись к ним терпимо, поскольку они были организованы так называемым Центральным советом социального обеспечения, организацией, разрешенной оккупантами. В распоряжении организаторов был симфонический оркестр из 80 музыкантов. Многие польские солисты и дирижеры, в том числе Анджей Пануфник, выступали с ним до того, как благотворительный фонд прекратил свою деятельность (в начале Варшавского восстания). Концерты Совета благоденствия означали, что некоторые из сочинений, написанных во время войны, были впервые исполнены, в том числе два недавно законченных произведения Пануфника - "Трагическая увертюра" и симфония № 2. Премьеры этих произведений, состоявшиеся в марте и мае 1944 года под управлением самого композитора, произвели большое впечатление не только на зрители собирались на концертах военного времени, но и они подтвердили значительный талант молодого артиста.

В 1942 году появилась возможность организовать официальные симфонические концерты в Варшаве. Немецкие власти отнеслись к ним терпимо, поскольку они были организованы так называемым Центральным советом социального обеспечения, организацией, разрешенной оккупантами. В распоряжении организаторов был симфонический оркестр из 80 музыкантов. Многие польские солисты и дирижеры, в том числе Анджей Пануфник, выступали с ним до того, как благотворительный фонд прекратил свою деятельность (в начале Варшавского восстания). Концерты Совета благоденствия означали, что некоторые из сочинений, написанных во время войны, были впервые исполнены, в том числе два недавно законченных произведения Пануфника - "Трагическая увертюра" и симфония № 2. Премьеры этих произведений, состоявшиеся в марте и мае 1944 года под управлением самого композитора, произвели большое впечатление не только на зрители собирались на концертах военного времени, но и они подтвердили значительный талант молодого артиста. Премьера "Трагической увертюры"

Премьера "Трагической увертюры"

Первое исполнение "Трагической увертюры", написанной в 1942-м году, стало также поводом для последней (как оказалось) встречи композитора с его братом Миреком, который погиб, когда бомба разрушила семейный дом несколько месяцев спустя, 16 сентября 1944 года. 16.09.1944 г. около 11.00 бомба упала на дом Пануфников. Отец Андрея и Мирослава в это время спустился в подвал, что спасло ему жизнь, но в то же самое время Мирек заходил в дом, чтобы доставить отцу немного питьевой воды. Мать жила за городом, смерть Мирослава Томаш и Анджей от неё скрывали. Осталась дочь Мирослава Эва, её мать, Мария, жена Мирослава, умерла от туберкулеза в 1943-м году. Чтобы её лечить, Томаш продал самое ценное, что у него было, рояль "Бехштейн". Рукопись первоначального варианта "Трагической увертюры" была утеряна, по памяти восстановлена в 1945-м и посвящена памяти брата

(https://youtu.be/gyd-rQqct0M?si=9GYGmpVe_FHIY2yP)

По поручению польского движения сопротивления, если быть точным - АК, Пануфник во время войны сочинил несколько патриотических песен, самой популярной из них была "Warszawskie dzieci" ("Варшавские дети") на слова Станислава Рышарда Добровольского. Она исполнялась и во времена ПНР, исполняется и сейчас.

(https://youtu.be/mqdgz-_7iN0?si=FatGq-lM97TgytHm)

Во время Варшавского восстания Пануфник ухаживал за своей больной матерью, переехав с ней на окраину Варшавы. Они покинули Варшаву в начале июля 1944 года, рассчитывая вернуться в столицу самое позднее через месяц. Однако, когда в Варшаве начались боевые действия, вернуться назад стало невозможно. После подавления восстания Пануфники, как и тысячи варшавян, изгнанных из родного города, решили перебраться в Южную Польшу. В январе 1945 года они добрались до Закопане, но к началу марта композитор смог отправиться в Краков. Ему предложили работу в киноотряде Войска Польского по написанию музыки к документальным фильмам, он решил принять это предложение и переехать в Краков.

В начале мая 1945 года Анджей отправился в Варшаву, чтобы найти свои рукописи и перенести тело брата в семейную усыпальницу на кладбище Повонзки. Он нашел временную могилу Мирека, вырытую перед многоквартирным домом, и с помощью других людей извлек тело из могилы и, положив его в деревянный гроб, отвез в Повонзки. Затем он отправился в квартиру Сташки, где оставил свои рукописи. Там женщина, с которой он никогда не встречался, сказала ему, что она выбросила все бумаги, которые нашла в квартире, включая его рукописи.

"Я бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, и запрыгнул на вонючую кучу мусора. Я начал расшвыривать во все стороны пустые консервные банки, гниющую еду, обгоревшие занавески, битое стекло и почерневший металл. Окровавленными руками я исследовал каждый клочок бумаги, но надежда постепенно превращалась в отчаяние, когда я начал находить маленькие кучки обгоревшей бумаги с едва различимыми следами закорючки или минима, черными на черном. Кто-то развел великолепный костер, результат двадцатилетнего труда. Мои рукописи пропали навсегда, став жертвами Варшавского восстания, так же верно, как если бы они были сожжены нацистской зажигательной бомбой, а не, по мрачной иронии судьбы, сгорели от рук моего необразованного, незаинтересованного соотечественника. Я чувствовал себя таким же раздавленным и разбитой, как здания Варшавы вокруг меня."

Пануфнику пришлось начинать все сначала. В конце мая 1945 года он перевез своих родителей и осиротевшую племянницу из Закопане в Краков.

Племянница Ева Пануфник-Дворска

Состояние его матери продолжало ухудшаться, и когда она узнала, что ее старший сын был убит во время восстания, она потеряла волю к жизни и вскоре умерла.В Кракове, в отличие от Варшавы, оставшимся практически неразрушенным, Пануфник стал музыкальным руководителем Киностудии Войска Польского, чуть позже занял должность дирижера Краковской филармонии (1945-1946), а затем стал еще и директором Варшавской филармонии (1946-1947).Это назначение стало большой честью для молодого артиста и возложило на него огромную ответственность за восстановление лучшего оркестра страны. Анджей Пануфник подошел к этой задаче с большим энтузиазмом. К сожалению, проблемы возникли с самого начала, главным образом в связи с трудностями размещения оркестра в разрушенной столице. Филармонический зал сгорел дотла еще в сентябре 1939 года; сразу после войны симфонические концерты стали проводиться в помещении Варшавской оперетты на Новогродской улице, которое уцелело. Однако Пануфник стремился найти помещение получше. В то же время он готовился к поездке на несколько месяцев во Францию, где хотел купить партитуры для оркестра. Ему удалось получить разрешение соответствующих властей, и в конце мая 1946 года он отправился в свою первую заграничную поездку в послевоенный период. Во время своего первого послевоенного визита на Запад Пануфник не только купил партитуры для оркестра, которые были недоступны в Польше, но и установил ряд важных контактов. Он выступал в качестве дирижера в Лондоне, на фестивале Международного общества современной музыки и в Париже. Оба концерта получили отличные отзывы, в которых его хвалили и как дирижера, и как композитора. Это были первые успехи Пануфника на международной арене, и он добился их в обоих качествах. Он вернулся в Польшу в начале ноября 1946 года. Сразу стало очевидно, что ситуация в Варшаве ухудшилась. Оказалось невозможным найти новое помещение для оркестра, а городские власти не сдержали своего обещания относительно предоставления жилья музыкантам. При таких обстоятельствах Пануфник подал в отставку и все же в декабре 1946 года отправился в очередное творческое путешествие по Европе. На этот раз он посетил Швейцарию, а также снова Париж и Лондон, где в середине марта 1947 года дирижировал Лондонским филармоническим оркестром. На своих концертах, наряду с классическим репертуаром, он исполнял и новые произведения польских композиторов. Его концерты получили положительные отзывы критиков в разных странах, и отголоски этих выступлений достигли Польши, способствуя укреплению репутации Пануфника как композитора и дирижера. В 1948 году Пануфник стал вице-председателем правления Союза польских композиторов. В 1950 году его выбрали вице-председателем Международного музыкального совета ЮНЕСКО (впрочем, власти Народной Польши ни разу не разрешили ему поехать на встречи этой организации). В 1953 году Пануфник возглавил официальную польскую делегацию деятелей культуры, посетившей Китай. В состав делегации входили музыканты Варшавской филармонии, а также Ансамбль песни и пляски "Мазовше". Пануфника лично принял председатель Мао Цзэдун.В послевоенные годы завоевал множество наград на композиторских конкурсах в Польше и за рубежом. В 1947 году получил Первый приз на Композиторском конкурсе им. Кароля Шимановского в Кракове за "Ноктюрн" для оркестра (1947), в 1948 г. — Приз города Кракова за "Колыбельную" для 29 смычковых инструментов и 2-х арф (1947)

( https://youtu.be/Ao1YUd_N7ZE?si=eAbKNiAoCta1maZu )

, в 1949 г. — Первый приз на Композиторском конкурсе им. Фредерика Шопена в Варшаве за сочинение Sinfonia rustica для 8 духовых инструментов и двух смычковых оркестров (1948), в 1952 г. — Первый приз на Предолимпийском композиторском конкурсе, организованном по случаю Олимпиады в Хельсинки, за "Героическую увертюру" для оркестра (1951-1952 гг.)

( https://youtu.be/tDO2oAwqLaE?si=IeyW88XveCHFN-qb )

В 1949 году был отмечен самой высокой в ПНР наградой — орденом "Знамя труда" 1-й степени, а в 1951 и 1952 гг. стал лауреатом Государственной премии II степени.

5-8 августа 1949 года в Лагув-Любуски прошла Национальная конференция композиторов и музыкальных критиков. На ней социалистический реализм был официально провозглашен обязательным направлением в музыке. Чтобы избежать преследования в не следовании социалистического реализма и обвинений в формализме , Пануфник решил сконцентрироваться на аранжировках старинной музыки, продолжая путь развития, начатый Divertimento, сочиненным в 1947 году. Это привело к написанию древнепольской сюиты и готического концерта (Concerto in modo antico).

( https://youtu.be/xYSg-hdHhEY?si=DxC3pt37i30HUq7U )

В то же время его такие произведения, как "Ноктюрн", "Колыбельная" или "Сельская симфония" (написаны в 1948 году), были обвинены в формализме (веское слово сказал бывший тогда в ПНР Тихон Хренников) и практически перестали исполняться.

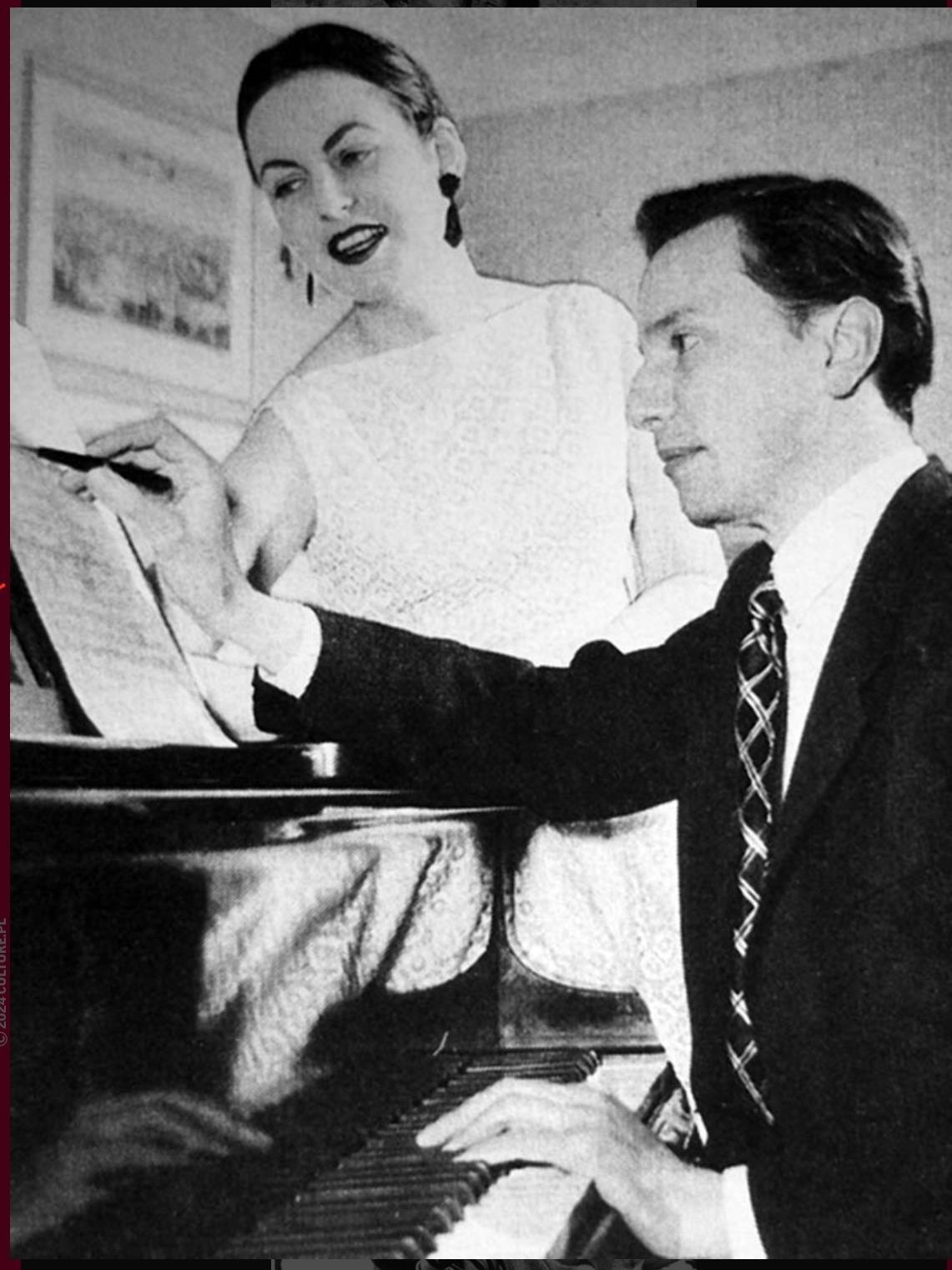

В 1950-м году в Доме творческих работников в Коровниках, что под Варшавой, Пануфник работал над ” Симфонией мира " несколько недель, туда приехал известный польский литератор - Адольф Рудницкий в свадебное путешествие со своей новобрачной, Мари Элизабет О'Махони-Рудницкой, ирландской красавицей, родившаяся в 1927 году в Лондоне, которая жила в Польше четыре года и вышедшей замуж в третий раз. Поговаривали, что даже офицеры СБ МВД ПНР в своих отчетах называли её первой красавицей Варшавы... Правда, никто её Мари и не называл - только Скарлетт. В кинотеатрах тогда показывали " Унесенные ветром"... Характер у О'Махони был соответствующий. В 1951-м году она стала Скарлетт Пануфник.

Анджей и Скарлетт Пануфник

Скарлетт страдала эпилепсией, а приступы бывали сильными и жестокими, заканчивающимися потерей сознания и памяти. Врач заявил, что лекарства от этого заболевания нет, и помочь может только спокойный образ жизни и беременность, которая якобы должна была облегчить симптомы.