Теория призрачной эмпирики. Или кратко о том, чем могут быть полезны писателю сновидения

Автор: Чёрный ИюльНаписано специально для «Сновелла 2024».

Есть у известного русского физиолога Ивана Сеченова просто замечательная заметка, описывающая сны, как «небывалую комбинацию бывалых впечатлений». Так вот, это как раз мой случай. Страшно, конечно, представить, какие такие «бывалые впечатления» порождают в моем спящем мозге все эти «небывалые комбинации»… Однако, может быть, виной тому – подвернувшаяся работа в театральной сфере или же слегка поугасший с годами синдром Сомера, а, может, дело и вовсе во все более укрепляющейся вере в философию абсурдизма.

Признаюсь честно, я принадлежу к породе душноватых дотошных скептиков, поэтому в толкования снов по всем этим сонникам Миллера, Фрейда, Нострадамуса, Ванги, Шманги и прочая-прочая не верю от слова совсем. Я вообще не интересуюсь толкованием снов. Хотя бы потому, что все мои сновидения столь же сюрреалистичны, сколь сюрреалистичны полотна Магритта, Дали или Танги, и редко в них можно встретить человека, не похожего на ангелоподобных гигантов Питера Морбахера или какую-нибудь курицу, не напоминающую своим видом босховское чудовище.

Почти всегда мне удается проживать лишь крайне странные, абстрактные сны, иногда – геометрические, словно зацикленный калейдоскоп, нередко – с явлениями метаморфопсии, эдакой малоприятной штуки, когда в сновидении наблюдается искажение восприятия величины, пропорций, иногда скорости или направления движения. В таком сне ты можешь предстать крохотной круглой песчинкой, здоровенный макромир в этот миг будет простираться, шуметь над тобой полигональной синей травой, больше похожей на секвойный лес, а самолет лететь задом наперед в бескрайнем акварельном небе, однако насто-о-олько ме-е-едленно, что можно будет не спеша посчитать каждую черточку его инверсионного следа.

Я неспроста написала о том, что мне удается именно «проживать» свои сны, не видеть, не наблюдать, не созерцать, а именно проживать. Дело в том, что я использую сны, как дополнительный и вполне эффективный вспомогательный инструмент в деле писательского и сценарного мастерства. Инструмент, работающий сугубо рандомно, это верно. Однако же, как говорится: редко, но метко – тоже ничего.

У знаменитого фантаста Рея Брэдбери есть замечательная цитата: «Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные – лишь поверхностно скользят по ней. А плохие – насилуют ее и оставляют растерзанную на съедение мухам». И я никак не могу с этой цитатой не согласиться, поскольку ни одна фантазия не способна, порой, подкинуть наибольшего безумства или совпадения, чем может подкинуть жизнь. Иные же люди, встречавшиеся на моем пути, оказывались куда более карикатурными и чудаковатыми, нежели персонажи детских мультфильмов.

Но, здесь я веду скорее к одному важному вопросу, который касается наличия определенного эмпирического опыта у писателя, когда он хочет описать этот самый опыт у своего героя. То есть, если мне, например, потребуется в достаточной степени правдоподобно описать процесс изготовления моим персонажем тарелки из глины, я могу погуглить, как это делается, или взять подробное интервью у мастера, однако куда лучше будет приобрести билет на подходящий мастер-класс и состряпать эту тарелку собственноручно. Так я получу необходимый мне опыт, для того, чтобы правильно прописать все этапы изготовления одной конкретной глиняной тарелки и полный спектр ощущений от этого процесса, начиная гневом и заканчивая… гневом (от собственной криворукости).

Если же мне вдруг потребуется описать ощущение свободного падения в момент, когда герой срывается со скалы, для получения нужного эмпирического знания я могу приобрести себе абонемент на прыжок с парашютом. После чего в полной мере ощутить всю полноту эмоций и чувств до того потрясающего мгновения, когда над головой раскроется нейлоновый белый купол, превратив падение в парение, чтобы позже я смогла-таки об этом написать. Однако в жизни писателя фантаста (увы и ах!) не всегда и не все можно испробовать на себе, и даже не всегда можно отыскать в ней то, чем можно сымитировать нужное ощущение, действие или последовательность действий. Ибо не существует на Земле ни живых исполинов целую добрую милю в высоту, дабы ощутить перед ними трепет, ни гравитационных бездн или левитирующих озер, дабы их исследовать, ни мастерства починки людских сердец, дабы ему обучиться, ни пылающего льда, ни котокентавров, ни много чего еще… Иными словами, на свете не существует массы вещей, эмпирика от взаимодействия с которыми так пригодилась бы писателю фантасту.

Именно здесь мне на помощь приходят сны! Я не могу описать каждый свой положительный сноходческий опыт, оказавший влияние на мое творчество и помогший добиться, на мой взгляд, наиболее выразительной и убедительной словесности, так что опишу лишь некоторый.

Эмпирика, полученная благодаря сновидениям, не может в полной мере считаться настоящей или достоверной, если мы будем рассматривать ее с точки зрения онтологической сферы. Поэтому я дам этому явлению собственное обозначение. И далее, буду называть любой, полученный из сновидений и ни при каких условиях невоспроизводимый в материальной действительности опыт – призрачной эмпирикой или призрачным эмпирическим опытом.

Художник: Питер Морбахер

Опыт №12. «Грешник в конце времен».

Крутая воронка глубиной с двадцатиэтажный дом простирается подо мной. Я пишу «подо мной», имея в виду, что я – у самого ее края, а дно воронки – где-то там, далеко внизу, и до него еще идти и идти. Много тягучих сночасов (1).

Стенки воронки на удивление крутые, неровные, сплошь усыпанные утрамбованными мертвыми телами, будто мягкими манекенами. Если бы я поползла наверх, мне бы даже удалось, пожалуй, выбраться (я спустилась еще не слишком далеко), но я знаю, что возвращаться уже бессмысленно. Потому что «наверху» ничего уже больше нет, и «выбираться» тоже уже больше некуда. Все кончено. И под «все», подразумевается ВСЁ. Возможно, этой воронки тоже уже больше не существует, возможно, мой путь к ее центру – это просто игра воображения. А возможно, она – последнее, что осталось от привычного мира посреди глухой и темной космической пустоты.

Судный День наступил. Язнаю, что «мира», как такового, больше нет, и дело вовсе не в ядерной войне или в опасно близком орбитальном смещении Земли по отношению к Солнцу. Конец света просто случился. Без причин и без виноватых, без Всадников Апокалипсиса и без ангельских горнов, без битвы богов и хтонических чудовищ. Просто потому что пора.

И теперь, что от «конца», что от «света» в качестве сувенира для межзвездной братии осталась лишь причудливая воронка из мертвецов.

Груды трупов осыпаются и хрустят под ногами. Но я все ползу и ползу. Я – последний человек «на земле». Однако поскольку ни земли, ни человечества уже нет тоже, то, наверное, точнее будет сказать, что я – последний представитель своего вида внутри примитивной трехмерной реальности. Так и не доросшей хотя бы до четырехмерного состояния, согласно Теории струн.

В самом центре воронки находится Око. Оно огромно, оно будто лежит на дне неглубокого «колодца» размером со школьное футбольное поле и занимает всю его площадь целиком. Я цепенею от страха при мысли, что мне придется в него заглянуть. Принадлежит ли оно Создателю или кому-либо, низвергнувшему этот мир до состояния субстрата? Кто знает?

Лично я – нет. А спросить мне не у кого.

Однако я понимаю, что мне необходимо показаться ему, а потому продолжаю путь по хрусткому и мнущемуся настилу, выделанному из того, что осталось от понятия «люди». Одиночество, которое я испытываю в тот момент – сложноописуемо.

Оно абсолютно. Совершенно всепоглощающе. Ужасающе.

Оно не может сравниться с одиночеством за пределами сна. Потому что только внутри этой воронки, все приближаясь, и приближаясь к эпицентру аннигиляции, можно понять насколько одиноко может быть последнему выжившему.

Когда я добираюсь до Ока, мне кажется, что я сама себе больше не принадлежу. Я уверена, что если оно взглянет на меня, то для меня все закончится тоже. Я спотыкаюсь через его сосуды, которые словно корни Иггдрасиля сплетают угасшее людское племя воедино. Они змеятся во все стороны и концы, пока столб ослепительного света бьет в космическую вышину из всецветной переливчатой радужки, а атраментовый непроницаемый зрачок – напротив, искажает и поглощает этот свет, словно причудливая сингулярность.

Око бесстрастно взирает куда-то в бескрайние просторы Вселенной, и я истово верю, что его светоносный взор избавит меня от необходимости нести на себе груз человека, утратившего человечество.

Я ковыляю вперед и, перецепившись через чью-то ногу, падаю к самому краю «колодца». До белоснежной, девственно-чистой, без единого капилляра склеры всего метра два высоты. Корни-сосуды, на которых я лежу, заглядывая в широко распахнутый исполинский глаз, вздрагивают – Око знает, что я уже здесь...

Зрачок мгновенно приходит в движение, и я не успеваю ни осознать, случившееся, ни даже произнести последнего слова. Мгновение избавления наступает так скоро, что, будь у меня выбор, я была бы не прочь его оттянуть...

Я даже не успеваю испугаться. Столп света резко смещается, последнее, что я вижу, это как цвета внутри радужки Ока, причудливо завиваясь, перетекают друг в друга, точно капнувший на воду бензин. И тогда триллионы триллионов кандел (2) испепеляют меня и все мое одиночество в один миг, так, что не остается ни пепла, ни атома.

Я просыпаюсь.

Призрачная эмпирика, полученная мной из данного сновидения, в итоге позволяет мне прописать тотальное одиночество, которое испытывает главный герой рассказа, так, как это чувствовала я сама, спускавшаяся к исполинскому Оку. Мой герой странствует по бесконечным сюрреалистичным мирам, в которых нет ни единой живой души, и когда он медленно погружается в пучину беспросветного отчаяния на грани с безумием – я понимаю его. Я пишу про него, и я знаю, о чем пишу.

Также впоследствии сновидение помогает мне придумать целый сюжет для другого рассказа под названием «Грешник в конце времен», в котором после Конца Времен высшие силы находят лучшего адвоката в мире, которому предстоит защищать грешные души на Страшном Суде.

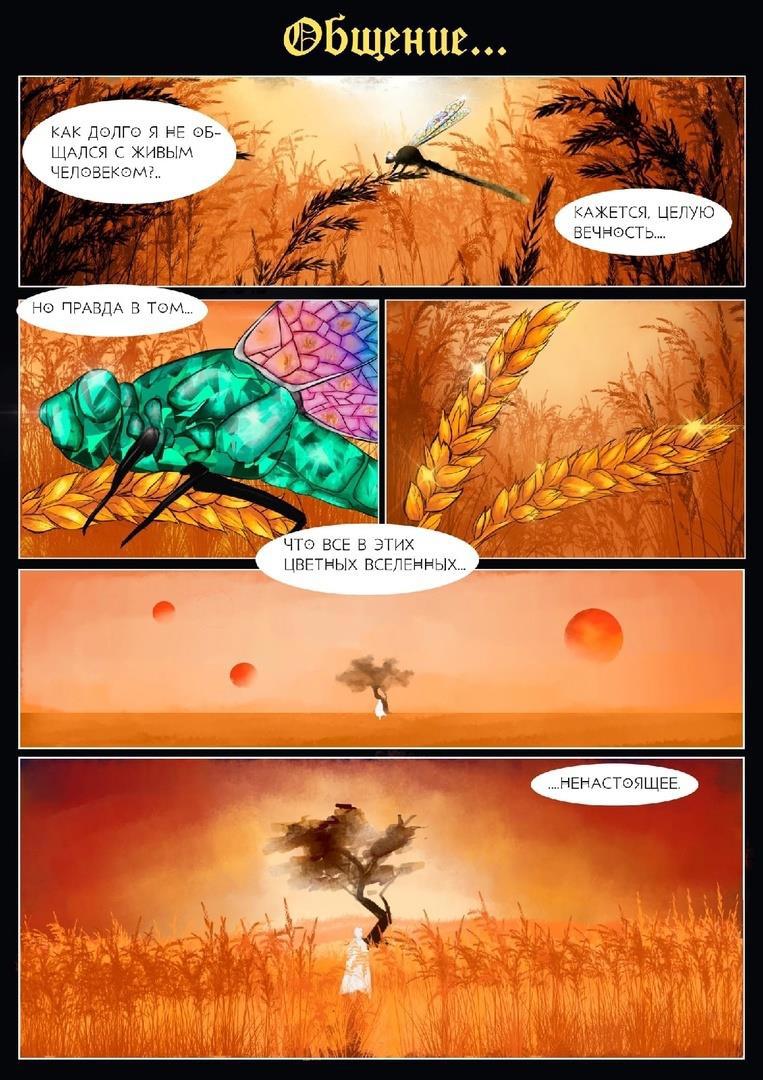

Опыт № 23. «Цветные Вселенные».

Я иду по полю, и я не знаю, зачем я здесь. Поле не издает ни звука, но золотистая рожь плещется, сверкает на неосязаемом ветру. Это жутко и неестественно, но даже когда я пытаюсь заставить колосья шелестеть, пропуская их сквозь пальцы, вытаптываю в посевах тро́пы, я не слышу ни единого шороха.

Мне тревожно и беспокойно. Я не вижу, не чувствую никакой опасности, ведь это всего лишь поле. Обыкновенное поле, широкое и щедро засеянное, такое… знакомое, будто бы сошедшее со старой пленочной фотографии. Я много раз такие поля видала, много бродила по ним, я знаю, как они пахнут и звучат, я знаю каких вредителей, зверей и птиц можно в них встретить. Однако с этим полем что-то определенно не так…

Оно не шелестит. Оно не жужжит и не пахнет. Зато оно двигается… И ощущение, возникающее каждый раз, когда я окидываю ищущим взором бесконечные гектары этих угодий, сравнимо с тем чувством, когда отдыхая летом за городом, вдруг обнаруживаешь поблизости гадюку, скользящую в спутанной траве…

Липкая тревога, скребущаяся в онемевшем от кратковременного испуга нутре.

Только в сто раз сильнее.

Тогда я приглядываюсь к колосьям, и вдруг понимаю, что все они – ненастоящие. Если бы мифическая версия царя Мидаса действительно существовала, я могла бы предположить, будто нахожусь где-нибудь в древней Фригии, ведь каждое зернышко каждого колоска, каждый волосок на опушении зерновки состоят из чистого золота. Каждая ость и каждый лист – сияют, отражая свет двух разноразмерных солнц, зависших в высоком сизом небе.

В этом мире нет птиц. Нет ни животных, ни насекомых. Тишина вокруг такая плотная, что, кажется, ее можно разрезать ножом. Земля под ногами – и не земля вовсе – а мелкий, как гречка янтарь.

Безжизненная золотая рожь растет из безжизненного янтарного песка, и два похожих на ограненную яшму солнца, пересекшись в зените, медленно опускаются по разные стороны от меня. Я в этом искусственном мире, словно в ловушке. И я не знаю, как мне быть…

Не сразу становится ясно, в какой именно момент на «землю» опускается ночь. Потому что даже с привычным чернильным небом света здесь столько, что может показаться, будто им можно осветить весь Войд Волопаса (3) и всю Сверхпустоту Эридана (4) заодно.

Я иду под небосводом, пестрящем драгоценными камнями, усеянном их крошевом и осколками на манер планет и комет, звезд, черных дыр и туманностей. Поле наконец-то заканчивается, а я достигаю реки, кристально-чистая вода которой, гипнотически закручиваясь спиралевидным столбом и напрочь игнорируя гравитацию, вытекает в простирающийся надо мной «космос».

Сияние драгоценных звезд горит и преломляется в каждой капле, и я смотрю, смотрю на это необыкновенное чудо во все глаза...

Внезапно я осознаю, что для того, чтобы отправиться на одну из этих «планет», мне не понадобятся ни скафандр, ни космический корабль «Союз», мне просто нужно вытечь из этого ложного мироздания вместе с чудесной сверкающей водой, и тогда…

Я не могу знать, что будет тогда. И знать не хочу. Поэтому просто ныряю. Ледяные оковы смыкаются вокруг. Меня закручивает внутри пронизанного сказочным светом водного столпа, и я испытываю такое облегчение от этого побега, как если бы ответственность за проступки всего человечества, весь груз земли взвалили на мои плечи, а после я вдруг придумала, как от этой ноши избавиться…

И проснулась.

Призрачная эмпирика данного сновидения дала мне прочувствовать ощущение, когда твоя ловушка – это не город, не дом, не подвал. И даже не коморка под лестницей. Но целое огромное мироздание, все оно – принадлежит тебе, от края до края. Однако если оно неправильно… и если кроме тебя в нем никого, то чем это лучше западни?

Именно этим пониманием, спектром всех испытанных мной тревожных чувств мне удалось наделить моего героя, вынужденного выбираться из аналогичного «драгоценного» плена.

Художник: Мина Эридан

Опыт 113. «Люди – как радужные гало́».

Мы идем к городской телебашне. Мы – это я, некоторые знакомые лица, время от времени мелькающие в толпе, и реки других горожан, стекающиеся из боковых улочек к просторному свободному от машин шоссе. Они спешно вклиниваются в общий поток людей. Все мы медленно движемся к самому центру города, словно идем смотреть салют на набережную или на День Победы – парад.

Однако привычную шумную и праздничную процессию это шествие ни капли не напоминает. Напоминает скорее траурный крестный ход. Люди редко переговариваются между собой. Они молчаливы, смиренны и послушно бредут, высоко подняв головы, куда-то прочь, будто бы волшебная дудочка Нильса зовет их за собой, а они, ведомые этой чарующей мелодией, покорно следуют к темным смертоносным водам...

Но страшно даже не это. А то, что колонна с каждой минутой редеет.

Я нервно считаю про себя, и один раз ровно в шестьдесят секунд раздается густой протяжный звук, будто кто-то трубит в гигантский горн прямо с затянутых тучами небес. И этот самый «горн» настолько громок, настолько оглушающ и вездесущ, что мне кажется, будто от его звучания все мое тело резонирует, точно задетая пальцами барда гитарная струна.

А затем некоторые люди просто взрываются. Разлетаются не то на капли, не то в мелкую разноцветную пыль. И все что от них остается – радужное переливчатое гало.

Последний след каждого человека в этом городе – психоделически-неоновый хаос из брызг всех цветов и оттенков, словно кто-то размешал с водой люминесцирующий радужный краситель, наполнил им воздушный шар и сбросил с двадцатого этажа…

Эти следы заполонили весь асфальт на шоссе. Я иду по ним, пачкая подошвы туфель. Наступаю на то, что до торжественно-ужасающего инфернального остинато (5) было разряженной девушкой, ее ребенком, чьим-то мужем, дряхлым согбенным жизнью стариком.

Я ничего не могу с этим сделать. Никак не могу помешать.

Каждую шестидесятую секунду «горн» трубит – коротко и властно – десятки людей разлетаются, обращаясь в пыль. Я сжимаю кулаки в преддверии забвения, и хаотично повторяю про себя: «Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас…». Всепоглощающий страх смерти смешивается с другим, иным чувством. Я сопровождаю его мыслью: «Ну, давай же… Давай!».

В сравнении с мукой ожидания – боязнь гибели ощущается вполне себе ничего.

Мне страшно. Мне долго и мучительно. Этому кошмару, кажется, нет конца.

Однако в тот самый момент, когда я плюю на все и перестаю, наконец, считать, пытаясь вспомнить о своей жизни, о мною содеянном, хоть что-нибудь памятное и благое... Молниеносная вселенская темнота обрубает мое сознание на полумысли, как лезвие божественной гильотины.

Я просыпаюсь. И в тот момент мне кажется, будто я знаю какова на вкус внезапная смерть…

Призрачный эмпирический опыт, который я смогла получить благодаря этому сновидению, помог мне придумать основной лейтмотив для научно-фантастического рассказа, в котором в эру кибернетики нанороботы разбирают людей до молекулярного уровня. И выглядел последний «отпечаток» несчастных после такого, как радужное неоновое гало, видимое лишь через специальную систему поиска.

Тема внезапной смерти, случиться которой было до́лжно без всякой на то физиологической причины – также никогда не была бы мной поднята или понята, если бы не сновидение, в котором я неестественным образом неожиданно «умерла».

Однако что самое страшное (презанятное?), в моменты, когда во сне я этой смерти ждала, мужаясь, держа на счету каждую земную секунду, она меня так и не настигла. Однако стоило мне лишь ненадолго отвлечься…

Кто знает, как долго меня теперь будет преследовать ощущение обрывающейся на полуслове мысли с атраментовым забвением, следующим за ней по пятам.

Примечания автора:

(1) Сночасы – было бы несколько странно мерить время из сновидений часами привычными. Так что пусть у нарушающего все возможные физические законы времени внутри сна появится своя единица измерения.

(2) Кандела – единица силы света.

(3) Войд Волопаса – крупная область космического пространства, содержащая очень малое количество галактик, расположенная в созвездии Волопаса.

(4) Сверхпустота Эридана – область в созвездии Эридан, с необычно низким микроволновым излучением и большими размерами по сравнению с ожидаемыми свойствами реликтового излучения.

(5) Остинато – музыкальный термин, обозначающий короткий музыкальный фрагмент, который повторяется на протяжении большей части произведения или его части.