Почему зрители не хотят просвещаться?

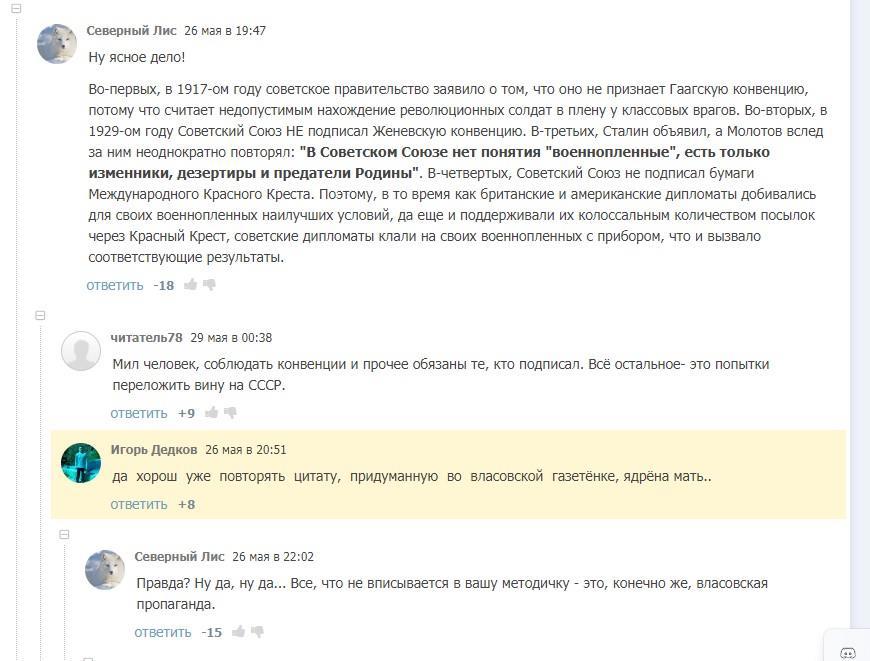

Автор: Игорь ДедковДобрый день. Бывает так, что сидишь себе спокойно на нашем любимом сайте, никого не трогаешь, читаешь то или иное обсуждение, и вдруг появляется...дурацкий комментарий на историческую тему, на который охота ответить, но ТАК, чтобы оппонент больше глупостей не писал.

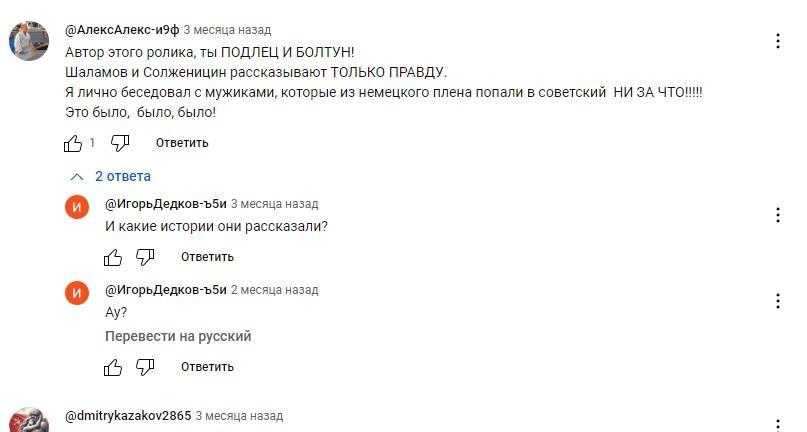

Судьба пленных красноармейцев после немецкого плена стала одной из любимых тем для вранья российских киношников. Одним из наиболее ярких примеров такого вранья стала «киноработа» режиссёра Владимира Фатьянова под названием «Последний бой майора Пугачёва», снятая в 2005 году по рассказу Варлама Шаламова. Который, в свою очередь, сочинил рассказ про побег из колымского лагеря. Но заменил бежавших, среди которых были уголовники, предатели и только один бывший фронтовик по фамилии Солдатов, заслуженно посаженный за убийство милиционера на «героев войны, безвинно загубленных сталинским режимом.»

Данную антисоветскую киношную пропаганду блестяще разоблачил автор канала «Мнение»

Но до упоротых комментаторов ( дальше их охота только матом обзывать) до сих пор не доходит.

Как же дело обстояло с проверками бывших красноармейцев на самом деле?

Теперь необходимо разобраться в вопросе о том, какова была реальная судьба советских военнослужащих, освобождённых из плена. Большинство таких лиц от одного до трёх месяцев проходили проверку в специальных фильтрационных лагерях, а с ноября 1944 года в запасных воинских частях РККА на предмет выявления среди них дезертиров, а также изменников, карателей, агентов СД или абвера и других пособников, сотрудничавших с властями гитлеровского государства.

С октября 1941 по март 1944 года в фильтрационных лагерях находились 317 594 освобождённых советских военнопленных. После проверки в Красную армию отправились для прохождения службы более 223 200 человек (70,3 проц.), около 11 280 (3,5 проц.) были арестованы.

По положению на 10 июля 1945 года всего были освобождены и учтены 1 884 131 военнопленный и 3 160 199 гражданских лиц. Из них репатриированы в СССР военнопленных — 949 714, гражданских — 1 615 415 человек. Из этого количества вернувшихся на Родину были направлены: в НКВД — 211 837, в Главупраформ Красной армии — 1 085 918, по месту жительства — 1 267 374 человека. Как видим, только в июле 1945 года из 2 565 129 гражданских лиц и бывших военнопленных в распоряжение НКВД СССР отправились лишь около 212 тыс., т.е. 8,3 проц. При этом часть этого контингента составили люди, не имевшие отношения к армии. Чтобы представить себе более объективную картину судеб бывших узников концлагерей, рассмотрим данные за 1946 год. По состоянию на 1 марта из 1 539 475 вернувшихся в СССР военнопленных в НКВД были направлены 226 127 человек, что составляет около 14,7 проц.11 При этом далеко не все из них были осуждены, т.к. некоторые проходили повторную проверку и, в случае успешных для них результатов, возвращались к месту проживания.

Теперь обратимся к данным на региональном уровне. Так, всего за время существования Череповецкого проверочно-фильтрационного лагеря № 158 (Вологодская обл.) были допрошены 5653 человека, из них отправились на учёт в райвоенкомат 4077 граждан (72,1 проц.), были арестованы 358 человек (6,3 проц.)12.

После проверки-фильтрации были полностью оправданы 88 проц. бывших фронтовиков из Чувашской АССР, побывавших в плену.

В настоящее время нами проводится исследование по установлению послевоенных судеб тех советских военнослужащих из Удмуртской АССР, которые после попадания во вражеский концлагерь выжили за колючей проволокой и вернулись на Родину. К середине июня 2023 года выявлены свыше 740 таких солдат и офицеров. Обнаруженные архивные данные свидетельствуют, что после проверок в фильтрационных лагерях и запасных воинских частях из них были осуждены или отправлены на спецпоселение (без привлечения к суду и с сохранением трудового стажа) как минимум 24 человека, что составляет около 3 проц. от общего количества освобождённых из плена. Среди них, в частности, находились коллаборационисты из сформированного гитлеровцами «Волго-татарского легиона», завербованные офицерами немецкой военной разведки сотрудник одного из подразделений «штаба Валли»14, слушатель учебного лагеря абверкоманды-103 («Сатурн»), а также диверсант из службы «Цеппелин»15, военнослужащий из штаба власовской армии, перебежчик, бывшие солдаты из немецкого рабочего батальона. При этом, учитывая обнаруженную тенденцию, можно предположить, что в ходе дальнейших исследований выявленный процент осуждённых или отправленных на спецпоселение значительно не увеличится.

Биографии многих бывших военнопленных подтверждают положение о том, что далеко не каждый бывший военнопленный подвергался преследованию. Дважды Герой Советского Союза Евгений Максимович Кунгурцев родился в Ижевске в 1921 году. В 1940 году поступил в авиационную школу. На фронте находился с лета 1941 года. 24 августа попал в окружение, а 10 сентября был взят в плен. Однако уже 12 ноября Е.М. Кунгурцев бежал из заключения. Спецпроверку проходил в фильтрационном лагере, который находился в г. Подольске16. С февраля 1943 года ижевчанин воевал на Ленинградском фронте. Летал на штурмовике Ил-2. Вступил в ВКП(б). В мае 1944-го был представлен к ордену Красного Знамени. Командир звена 15-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии лейтенант Кунгурцев к октябрю 1944 года совершил 176 боевых вылетов, сбил лично один и в группе шесть самолётов противника. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 23 февраля 1945 года. 19 апреля после того, как командир эскадрильи Е.М. Кунгурцев совершил 210 успешных боевых вылетов на штурмовку войск противника, он был награждён второй медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза. Но перед получением этой награды лётчику пришлось пройти второе испытание пленом. 4 марта 1945 года в Восточной Пруссии, в районе г. Айзенберга (ныне — с. Желязна Гура, Польша) при выполнении боевого задания самолёт Кунгурцева был сбит зенитной артиллерией врага и на глазах у однополчан врезался в землю. Поэтому лётчика посчитали погибшим. Это было зафиксировано в именном списке безвозвратных потерь офицерского состава частей 277-й штурмовой авиадивизии по состоянию на 10 марта 1945 года. Но Евгений Максимович в тот роковой день не погиб. Раненого офицера гитлеровцы взяли в плен и отправили в концлагерь. Однако вскоре Кунгурцеву удалось оттуда бежать. Наступавшие советские пехотинцы подобрали обессиленного лётчика. 27 марта он вернулся в свою часть17. После окончания войны Е.М. Кунгурцев служил на должностях командира авиационного полка и дивизии. В 1952 году окончил Военно-воздушную академию18. Никаким притеснениям не подвергался. Наоборот, как дважды Герой Советского Союза он пользовался льготами. Специально для Е.М. Кунгурцева в г. Ижевске в первые послевоенные годы за счёт государственных средств был выстроен двухэтажный дом.

Иван Васильевич Клевцов родился в 1923 году в д. Ласточкино ныне Алнашского района Удмуртии. В рядах Красной армии с 1940 года. В 1942 году он окончил Балашовскую военно-авиационную школу пилотов. На фронтах войны с ноября того же года. В августе 1944-го в районе румынского г. Яссы после успешного нанесения бомбовых ударов по войскам противника самолёт И.В. Клевцова был повреждён, во время жёсткой посадки лётчик потерял сознание. Очнулся во вражеском плену. Румынские солдаты отвезли пилота в концлагерь, расположенный в г. Бакэу. Затем отправили в г. Текуч. Но в это время в стране в результате восстания был ликвидирован фашистский режим. 24 августа Румыния объявила войну Германии. С этого момента И.В. Клевцов уже не считался военнопленным. Это позволило ему вместе с товарищем на румынском самолёте прибыть в г. Фокшаны, в расположение советских войск19. К февралю 1945 года заместитель командира эскадрильи 131-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии лейтенант Клевцов совершил 132 успешных боевых вылета на разведку, фотографирование и нанесение бомбово-штурмовых ударов по скоплениям войск противника, его опорным пунктам. Звание Героя Советского Союза лётчику было присвоено 15 мая 1946 года, несмотря на то, что он некоторое время находился в плену. Более того, 24 июня 1945 года лётчик из Удмуртии принял участие в Параде Победы, состоявшемся на Красной площади. Впоследствии Герой Советского Союза генерал-майор авиации И.В. Клевцов проживал в Москве.

Один из организаторов обороны Брестской крепости, командир 44-го стрелкового полка майор Пётр Михайлович Гаврилов в июле 1941 года попал в плен в числе последних защитников цитадели. Содержался в немецком лагере для пленных офицеров, который был размещён в районе г. Хаммельбурга. Автор книги «Брестская крепость» С.С. Смирнов, повествуя о жизненном пути этого командира, отметил: «…Много раз там, в Хаммельсбурге, Гаврилов думал о побеге из плена. Но лагерь находился в глубине Германии и тщательно охранялся. К тому же Гаврилов всё время болел: его постоянно сваливала с ног тяжёлая малярия, и остро сказывались последствия ранения и контузии — майор был полуглухим и почти не мог владеть правой рукой. Побег осуществить так и не удалось, и только накануне победы он был освобождён.

Все эти годы вражеской неволи Гаврилов вёл себя как подобает коммунисту и советскому гражданину, и ничем не унизился перед врагом. Он легко прошёл государственную проверку, был восстановлен в звании майора и осенью 1945 года получил новое назначение.

Оно выглядело несколько неожиданным. Этот человек… был назначен начальником советского лагеря для японских военнопленных в Сибири…

Майор Гаврилов сумел с исключительной гуманностью, образцово поставить дело содержания пленных в лагере. Он предотвратил эпидемию тифа среди японцев, ликвидировал злоупотребления со стороны японских офицеров, через которых снабжались пленные солдаты. Я видел у него документы с выражением благодарности по службе за хорошую постановку дела в лагере»20. Очевидно, что П.М. Гаврилов из-за пребывания в немецком плену не испытывал никаких преследований и в послевоенные годы. После репатриации японцев из лагеря майор ушёл на пенсию.

После спецпроверки-фильтрации не был подвергнут репрессиям и лётчик Михаил Петрович Девятаев, который вместе со своими товарищами угнал немецкий самолёт и таким образом совершил дерзкий побег из плена21.

Пётр Хрисанфович Авдеенко был призван и направлен на передовую из Ростова-на-Дону. В сентябре 1941 года раненым попал в плен. Содержался в концлагере Бухенвальд. Там П.Х. Авдеенко состоял членом подпольной советской антифашистской организации. 11 апреля 1945 года он принял активное участие в восстании военнопленных Бухенвальда. После освобождения из концлагеря в мае 1945 года уехал в Ростов-на-Дону, где при местном райотделе МВД СССР прошёл спецпроверку. 15 сентября был направлен для прохождения службы в 27-й учебный автополк. В мае 1946 года П.Х. Авдеенко демобилизовался22.

Николай Петрович Бочкарёв ушёл на фронт из Удмуртии. В 1942 году участвовал в обороне Севастополя. Во время боя был тяжело ранен в живот. Находясь в севастопольском госпитале, попал в плен. Содержался в концлагере, расположенном в районе польского г. Холма. В 1945 году был освобождён из плена военнослужащими Красной армии. Затем прошёл спецпроверку в запасной части и был зачислен на должность наводчика в состав 172-го стрелкового полка. Демобилизован в марте 1947 года в звании младший сержант23.

Михаил Лукьянович Марингевич находился в рядах Красной армии с 1940 года. В июле 1941 года в Витебской обл. был взят в плен. Содержался в различных немецких лагерях. После освобождения из плена в сентябре 1945 года вернулся в СССР. Спецпроверку прошёл в 43-м запасном стрелковом полку. В ноябре 1945 года убыл в Курскую обл. по демобилизации.

Житель г. Сарапула Удмуртской АССР младший лейтенант Павел Дмитриевич Палев сражался на фронте с начала войны. В июле 1941 года под Минском попал в плен, и гитлеровцы отправили его в Германию. После освобождения из неволи в сентябре 1945 года в рамках процесса репатриации П.Д. Палев вернулся в Советский Союз. Спецпроверку проходил в 5-й запасной стрелковой дивизии, в ноябре 1945 года был демобилизован по месту жительства и уволен в запас24. Исследование показало, что это довольно типичная судьба многих бывших советских военнопленных, где отсутствуют факты, позволяющие утверждать о репрессиях по отношению к ним.

В период послевоенной разрухи часть трудоспособных узников, освобождённых из немецких лагерей, была зачислена в рабочие батальоны Народного комиссариата обороны СССР, в т.ч. для восстановления многих промышленных объектов. Туда поехали около 22 проц. бывших советских военнопленных25. Для лиц, состоявших в рабочих батальонах, сохранялись все гражданские права, выплачивалось денежное довольствие. В 1946 году многие бывшие военнопленные из рабочих батальонов перешли в число постоянных кадров тех предприятий, где трудились. В связи с этим 30 сентября 1946 года было подписано постановление Совета министров СССР № 2220 «Об упорядочении использования в промышленности, на строительстве и транспорте репатриантов — бывших военнопленных и военнообязанных и о распространении на них льгот, предусмотренных для демобилизованных». В документе можно прочесть следующее: «Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Установить, что на репатриантов — бывших военнопленных и военнообязанных, переданных из рабочих батальонов в постоянные кадры предприятий и строек, полностью распространяются действующие законодательства о труде, а также все права и льготы, которыми пользуются рабочие и служащие соответствующих предприятий и строек.

2. Распространить на указанных в п. 1 настоящего постановления лиц, служивших в Красной Армии в период Отечественной войны, а также на направленных к месту прежнего жительства бывших военнопленных рядового, сержантского и офицерского состава, льготы, предусмотренные статьями 3, 4, 7, 8, 9 п. 10 Закона от 23 июня 1945 года “О демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии”.

3. Обязать министров и директоров предприятий предоставить указанным в п. 1 настоящего Постановления лицам работу по их специальности, а в случае невозможности предоставления работы по специальности на данном предприятии переводить с их согласия на другие предприятия…

Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин

Управляющий Делами Совета Министров СССР Я. Чадаев»

В Голливуде в 2003 году тоже сняли кино про побег американских военнослужащих из немецкого плена во время боёв в Арденнах (декабрь 1944-январь 1945) под названием «Они были солдатами», взяв как завязку для сюжета реальную историю — первый массовый расстрел американских пленных гитлеровцами

17 декабря 1944 года в Бельгии у города Мальмеди. По официальной версии, трое человек выжили, притворившись мёртвыми и позже сумели добраться до своих. Вот фильм на Кинопоиске - Они были солдатами

Когда я смотрел этот фильм, поймал себя на мысли, что Вовочка Фатьянов сплагиатил некоторые сюжетные ходы: тут, кроме побега из германского плена есть и пережидание в доме местной жительницы. (В «Последний бой майора Пугачева» бежавшие красноармейцы находят хутор с полячкой, которая ОЧЕНЬ ПУГАЕТСЯ нежданных гостей). И приключения. И героический прорыв к своим. Но выживших в конце фильма — британского лётчика и американского санитара не мордует собственная контрразведка, приписывая персонажам шпионаж на немцев!! У нас же в «побеге Пугачёва» клишированные подлые особисты, которые не хотят разбираться и ГулахЪ...