Сто. Символика цифры. И сто первый пост в блоге, вне и над.

Автор: Инна Ивановна ЕрмошинаЦикл постов в блоге завершен.

Он был задуман как лестница в сто ступеней. Все началось с первой ступени, первого поста о древнеегипетском боге Тоте, который обозначался невидимой и неслышимой буквой алфавита, считался родоначальником духовного импульса, предшествующего каждому произносимому слову. Слова и вязь слов друг с другом - основа не просто общения людей друг с другом, но и основа картины мира в головах каждого из нас. Слова и мысли, которые есть слова, произнесенные для самого себя, - основа связи всех со всеми и всего со всем в мире. Внутренними монологами и речью мы связываемся с жизнью, людьми и эта "паутина из слов внутренних и внешних" лежит в основании наших представлений и действий.

Каждый пост - ступень. К себе, к другим, в историю, в миры других людей, в реальность, порой трагическую, порой дерзкую, порой - пошлую. Ничто не может быть отброшено и отбраковано. Все это - один большой кусок жизни с подспудно существующем вектором - вверх и вперед. К вершине условной лестницы - посту о душе, как огоньке Анима Мунди. К понятию Единой Души. К Богу.

...Е-рун-да.

Для кого-то.

Пусть так.

Но кому-то да не покажется все сказанное пустой забавой, игрой с несуществующими сущностями.

Вдруг, да?

Нет, знаю, обязательно! Для кого-то - пригодится.

************

Принцип лестницы в сто ступеней в прямом своем виде был введен в литературу мастерами слова эпохи Возрождения, Бокаччо и Данте.

Он использовался и ранее, но в скрытом виде, обозначая существование представлений античных литераторов и мыслителей о том, что все в мире движется к совершенству, потому что все в мире одухотворено, все несет в себе частицы божьего огня, даже камни, даже ветер. Например, роман Апулея "Метаморфозы, или Золотой осел" - он тоже про восхождение отдельно взятого героя, отдельно взятой души. От осла - к посвященному в тайны мира и духа мисту и жрецу.

Декамерон у нас знают, как сборник скабрезных историй про жизнь развратных монахов, вольных в утехах плоти крестьян и горожан. А на самом деле в романе Бокаччо - сто новелл и явно обозначенный в них принцип восхождения от душ, действующих в жизни по животным мотивам, к душам, знающим, что такое полет души. Начинается все с новеллы о самом страшном грешнике всех времен и народов - Чапеллетто, который отверг благословение даже на пороге своей смерти, а завершается Декамерон историей прекрасной страдалицы Гризельды, нашедшей-таки свое счастье. Все, как у Данте, в чьей поэме "Божественная комедия" ровно сто песен, описывающих странствие героя от тьмы своей жизни через пещеры и круги Ада - к вершинам Неба, к Розе Беатриче.

Итак, о Гризельде:) Имя ее древнегерманское и означает "полезная руда".

Вот что писал о Гризельде и ста ступенях к Свету наш дореволюционный критик Александр Веселовский: "ГРИЗЕЛЬДА - героиня 10-й новеллы 10-го дня книги итальянского писателя Джованни Боккаччо «Декамерон» (1350-1353 гг).

Ее история такова: подданные уговаривают маркиза Салуцкого жениться. Маркиз, объявив, что сыщет себе невесту сам, женится на дочери крестьянина - Гризельде. Она рожает ему двоих детей; маркиз заставляет ее думать, что он убил их. Потом он объявляет Гризельде, что она ему надоела и что он женится на другой. Гризельда уходит от него в одной сорочке. Маркиз посылает за своей дочерью и всем говорит, что это его невеста. Наконец он убеждается, что жена его все терпит; Гризельда теперь ему еще дороже, чем прежде, он призывает ее к себе и, показав выросших за это время детей, сам воздает и другим повелевает воздавать ей почести, подобающие маркизе.

Боккаччо, видимо, при создании «Декамерона» во многом следовал композиционной схеме, заданной Данте в его «Божественной комедии»: ад, чистилище, рай. (У Данте 100 песен - у Боккаччо 100 новелл.) Однако у Боккаччо эти категории обретают сугубо земное выражение через оппозиции грех - добродетель, глупость - ум, страсть - рассудок и т.п. Его Гризельда выступает в виде земного воплощения женщины рая: она добродетельна, умна, рассудительна, покорна мужу. Мотив покорности Боккаччо, очевидно, заимствует из ветхозаветной притчи об Иове (как и у Иова, у Гризельды отнимают детей, а затем возвращают). Образ Гризельды - попытка Боккаччо выразить представление об идеальном человеке, которого философия Ренессанса ставила на место «среднего звена» между Богом и миром. Гризельда также противопоставлена герою 1 -го дня - Чапеллетто - человеку ада, который путем лживой исповеди заставил глупых монахов возвести себя в ранг святого. Через образ Гризельды Боккаччо выражает высшую возможность осуществления женской личности в ее земной жизни - полное растворение в личности мужа.

Гризельда относится к числу наиболее известных образов, созданных Боккаччо. Долгое время героиня служила поводом для многочисленных споров о взаимоотношениях мужа и жены: образ вызвал множество литературных интерпретаций. Практически сразу после выхода «Декамерона» новеллу о Гризельде Петрарка перевел на латинский язык, что сделало ее доступной практически для любого образованного европейца того времени. Видимо, из латинского перевода сюжет о Гризельде первым позаимствовал Д.Чосер для своих «Кентерберийских рассказов» (рассказ студента). В 1472 г. немецкий литератор Альбрехт фон Эйб включил сюжет о Гризельде (с подзаголовком: «О том, как должна вести себя жена в отсутствие мужа») в свою нравоучительную «Книжечку о браке». Героиня воспринимается здесь исключительно в аспекте нравоучительной бюргерской литературы средних веков и эпохи Возрождения. В 1593 г. английский драматург Джон Филип создает пьесу-моралите «Терпеливая Гризельда», в которую вводит аллегорические образы Разума, Разврата, Бедности, Возмущения. В пьесу также введен «злодей», который внушает маркизу сомнения в добродетельности Гризельды Если Боккаччо безоговорочно осуждает маркиза, то Филип считает его лишь орудием провидения и «советует» героине все смиренно сносить. В 1593 г. поэт Томас Делоне создает поэму «Баллада о терпеливой Гризельде» - маркиз влюблен в Гризельду и просто старается доказать своим подданным, что они ошиблись, сомневаясь в ней. Образу Гризельды Лопе де Вега посвятил свою комедию «Пример для замужних женщин и испытание терпения». К концу XVIII в. отношение к этому сюжету кардинально изменилось. Например, Мирабо, в долговой тюрьме переводивший «Декамерон», вообще игнорировал новеллу о Гризельде, назвав ее отталкивающей и абсурдной. Новелла о Гризельде стала первой из «Декамерона», переведенной на русский язык. Перевод осуществил в 1816-1817 гг. К.Н.Батюшков.

В литературе XIX и XX вв. образ Гризельды быстро теряет свою привлекательность. Все большую остроту начинают приобретать вопросы женского равноправия и эмансипации. Понятие «покорность мужу» получает устойчивый эпитет «рабская». И если еще пушкинская Татьяна (как и героиня «Метели») могла сказать: «Но я другому отдана и буду век ему верна», то героини типа Веры Павловны, Катерины или Ларисы Огудаловой, Анны Карениной или Эммы Бовари смело вступают в конфликт со своими мужьями, отстаивая свободу и целостность своей личности в отрыве от личности мужа. В литературе XX в. острота конфликта «муж - жена» несколько притупляется, переходя в проблему взаимных договоренностей и компромиссов".

Веселовский А.Н. Боккаччо, его среда и сверстники. СПб., 1893-1894.

П.С. Ну, и разве тема рассуждения Веселовского устарела?:) Свежа и в тренде. Даже так: мейнстримная статья.

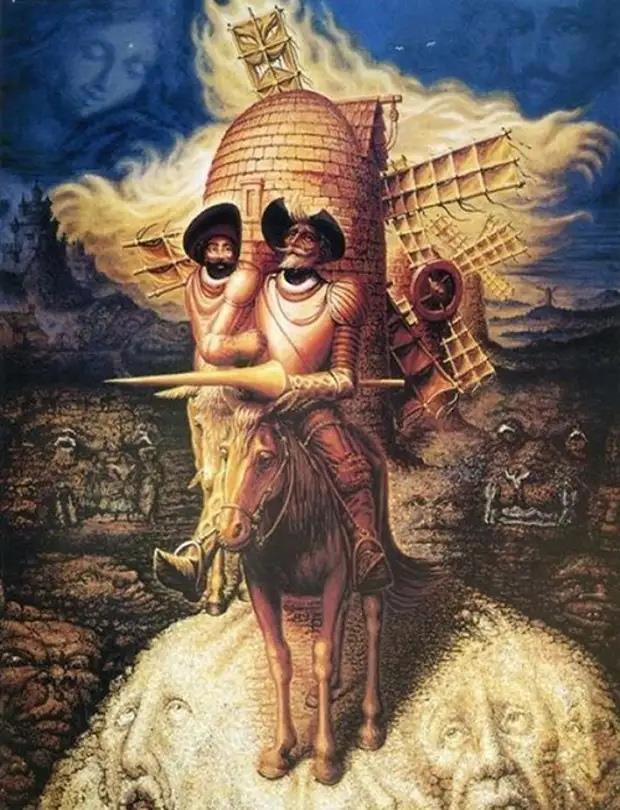

П.П.С. Принцип взаимосвязанных частей, которые вначале таковыми не кажутся, которые интересны сами по себе, но и изначально были задуманы как Целое, и для понимания связи которых нужно изменить угол рассмотрения и отодвинуться немного, лучше всего понимается через "состояние вненаходимости" нашего философа М. Бахтина. Отстранившись, невольно занимаешь более высокую позицию, ты НАД и ВНЕ. И в этом случае ты в том числе - участник Священной Игры (про это тоже есть пазл/ступень на моей лестнице).

Пример принципа составления Иного из отдельных Частей - вот, картина мексиканца Октавио Окампо "Дон Кихот".