Большие - а в сказки верят

Автор: Николай Владимиров

В «ласточке» разошлись как-то две тётки: «при Советской Власти, да при Советской Власти...». Слушал-слушал, пока не надоело. «При Советской Власти ИТР (инженерно-технические работники) на зарплату дачи не покупали!..». Тётки моментально выпали в осадок – к счастью для себя. В противном случае пришлось бы им услышать, что при Советской Власти ИТР не покупали на зарплату не только дачи. Два года назад знакомая прикупила в Тульской области полгектара земли – чтобы разводить там лошадок. В колхоз зоотехником? Во-первых, не возьмут – у неё непрофильное образование. А во-вторых, ей самой неинтересно – работать у кого-то в подчинении. Наработалась, за сорок лет стажа. Помимо самих лошадок, ей нравится чувствовать себя госпожой – хозяйкой маленького, не слишком рентабельного, но собственного предприятия.

С каких таких шишей? Ватсон, элементарно – на зарплату. На некоем, известном автору этих строк предприятии средняя зарплата составляет двести тысяч в месяц. «Ведущие» и руководители подразделений и вовсе, получают по полмиллиона. Верно – уборщица на том же предприятии получает тридцать пять тысяч, слесарь в соседнем «жилищнике» – сорок семь тысяч. Вот только у «ведущего» высшее образование – порой и не одно, степень кандидата, а то и доктора технических наук, он возглавляет – или, как говорят на упомянутом предприятии, «ведёт» некую тему – за что его и называют «ведущим», пишет и публикуется... Как с публикаций, так и с доходов от реализации разработок ему «капает» некий процент – отсюда и лошадки.

Вот и получается, что в наши дни – при капитализме высококлассный специалист может, во-первых, не просто хорошо, а очень хорошо зарабатывать. А во-вторых, часть заработанного можно абсолютно легально превратить в собственность с доходом. Это очень удобно – когда у тебя есть собственность с доходом. Прибавка к зарплате, к пенсии, да и начальству несколько сложнее сыграть с тобой в любимую игру под названием: «я – начальник, ты – дурак». Самое интересное, что собственностью с доходом вовсе не обязательно, упомянутая знакомая, заниматься лично. Можно приобрести долю в промышленном, торговом или финансовом предприятии, вторую квартиру – чтобы сдавать её в аренду, земельный участок – опять же, для отдачи в аренду или последующей перепродажи, или просто положить деньги в банк на срочный вклад под хороший процент.

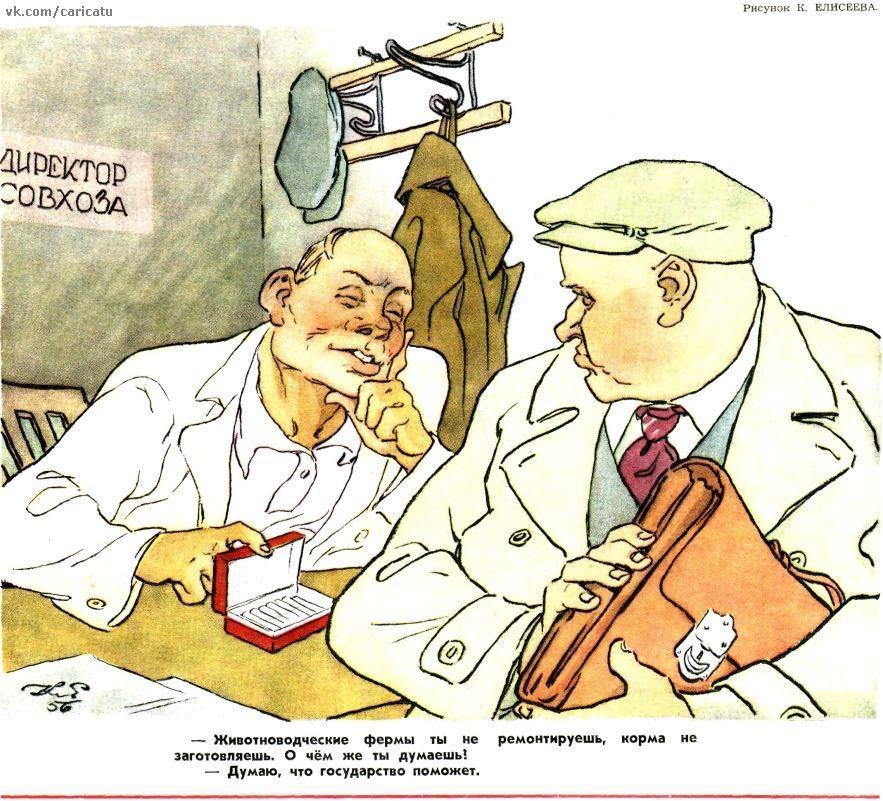

А при социализме? У мудрых японцев есть удивительно меткое и ёмкое выражение: «зарплатный человек». Так вот, при социализме ты – вечный «зарплатный человек» на грошовом жаловании. При этом ты твёрдо знаешь, что не может быть и речи об изменении-улучшении твоего положения, каким бы умным и талантливым, инициативным, трудолюбивым и упорным в достижении цели ты ни был. И все вокруг живут одинаково – работающий сдельно рабочий мог заработать больше сидящего на окладе инженера, и даже больше директора собственного предприятия. Самое забавное, что подобная «уравниловка» преподносилась, как величайшее социальное завоевание.

Могут возразить, что в советские времена, при средней зарплате 140 – 200 рублей в месяц, работающий вахтовым методом нефтяник или монтажник ЛЭП в Сибири зарабатывал 600 рублей в месяц, шахтёр-забойщик – до 1000. Представители советской творческой интеллигенции за «левые» концерты и вовсе, брали «рванины» без счёта, а расплачиваясь в ресторане, швыряли купюры комом. Это верно, только что с этими огромными, по советским меркам, деньгами делать? Человек, способный заработать хорошие деньги, не станет их банально пропивать-«проживать». Превратить их в собственность с доходом невозможно – частное предпринимательство запрещено и строго преследуется. Набор товаров и услуг, доступных легально – без «блата» и участия «фарцовщиков»-спекулянтов, примерно одинаков. Как ни крути, а получается та же «уравниловка».

Мало того – при капитализме ты имеешь дело с частными владельцами, у которых одна задача: продать тебе товар или услугу. Приятный сюрприз жене на её день рождения, на годовщину свадьбы или на новый год? Что-то нужное для дома или ребёнку к школе? Поднять грунт на садовом участке или построить на нём дом? Конюшня и овёс для лошадок? Никаких проблем. Любой каприз за ваши деньги – были бы деньги.

Зато при социализме в общественной собственности находится не только земля и промышленные предприятия, но и выпускаемая упомянутыми предприятиями продукция. Что означает: не ты покупаешь – а тебе распределяют. Не ты решаешь, на что потратить честно заработанные деньги – а общество решает: дать тебе или не дать. Уделить от общественного пирога – или не уделять. Все эти «льготные» путёвки в санатории и дома отдыха, место для ребёнка в детском саду и пионерском лагере, автомобили, мебель и бытовая техника, «продуктовые заказы» к празднику, садовые участки и, разумеется, самый больной советский вопрос: квартиры. Всё это, обратим внимание, распределялось.

Вызывают тебя, к примеру, в профком, в местком или того хуже – на «совет трудового коллектива», где твои же товарищи-коллеги, с которыми тебе «по делам должности» ещё не раз иметь дело, принимаются тебя публично обсуждать. А как ты работаешь? А какой ты товарищ? А нагружен ли ты общественной работой? А какая у тебя ситуация в семье? А большая ли у тебя семья – в том смысле, что так ли уж нужны ли тебе новая квартира, автомобиль, садовый участок? На что ты там претендуешь... Помурыжат тебя так, помурыжат – подумаешь: а ну его к бесу, всё это «солидарное общество» и прочую «неконкурентную цивилизацию». Лучше пусть будут деньги – собственные, на которые сам куплю, чего надо.

Самое интересное, что в наши дни – при капитализме «сыграть в лошадки» может любой желающий. Образование? Оно как было, так и осталось бесплатным. На «платку» идут двоечники, недобравшие баллов по ЕГЭ. Пополнение на упомянутое предприятие набирается из студентов-старшекурсников профильных ВУЗ’ов. Никакого советского «распределения», когда тебе на шею сажают великовозрастного балбеса или дурёху, которых ты будешь вынужден терпеть три года. Студенты проходят практику, к ним присматриваются – а самым умным и толковым делают предложение, от которого, сами понимаете, невозможно отказаться.

Согласимся, что в советские времена образование людям дали, что есть – то есть. Автор этих строк «законченное среднее» получил при Советской Власти, а высшее – уже в «весёлые девяностые», но благодаря наработкам, сделанным тогда же. Зато возможность благодаря упомянутому образованию хорошо зарабатывать и владеть собственностью – в том числе и собственностью с доходом благополучно «зажали». Не забудем, что в перспективе у нас был коммунизм, когда такие понятия, как «заработная плата», «вознаграждение за труд» должны были исчезнуть вовсе.

Медицина? Что они там с этими страховками мудрят, понять сложно. Вот только ни в поликлинике, ни в больнице – нигде с тебя не спросят живых денег. Делать страховые взносы ты также не обязан – взносы за тебя делает работодатель. Получается, что медицина тоже как была, так и осталась бесплатной. Во время «ковида» врачи скорой помощи бесплатно лекарства раздавали – чего в советские времена сроду не водилось.

Рабочий день? Он как был, так и остался восьмичасовым. Справедливости ради заметим, что на упомянутом предприятии рабочий день длится девять часов – что компенсируется короткими пятницами. Против чего не возражают ни рядовые работники, у которых появляется дополнительное время для поездок на дачу, до пятничного «часа пик», ни администрация.

Добавим к этому полное отсутствие «собраний трудового коллектива» и прочей всей этой нелепой «рабочей демократии». В наши дни никто не станет публично, на собрании «пропесочивать» пьяницу и прогульщика, «спрягать» их в стенгазете, чтобы потом, типа сжалившись, всем коллективом взять на поруки. У прогульщика просто вычтут из зарплаты, не забыв взять процент за «упущенную выгоду» – и прогуливай себе на здоровье. А пьяницу первый раз вежливо предупредят, во второй влепят выговор с занесением, а на третий раз, вполне демократически предоставят выбор: приказом или «по собственному».

Не забудем и про полное отсутствие субботников, коллективных выездов «на картошку» или овощебазу – высококлассному специалисту, чей рабочий день порой расписан по минутам, больше нечего делать, кроме как перебирать гнилые овощи. А для благоустройства территории существует обслуживающий персонал. От субботников, и поныне практикуемых в некоторых СНТ можно вполне легально откупиться: не хочешь отрабатывать пять часов в год на благоустройстве общественной территории – плати в кассу дополнительную тысячу рублей и свободен.

Вот и получается, что жить при капитализме намного лучше, чем при социализме. А сама социалистическая затея – откровенно дурацкая. Вечный «зарплатный человек» на грошовом жаловании. Вечная борьба за доступ к дефициту, вечная необходимость что-то там «доставать», бесконечное «ковыряние» общества – совершенно посторонних людей в твоей личной жизни... Оно нам надо? Оно нам совсем не надо. Что до ситуации типа: «Мир станет общим, каждый – побратим. Мне – ничего, а всё что есть – другим...», то автор этих строк считает её в принципе невозможной. Современные коммунисты откровенно удивляют. Такие большие – а в сказки верят.

А вы как считаете?