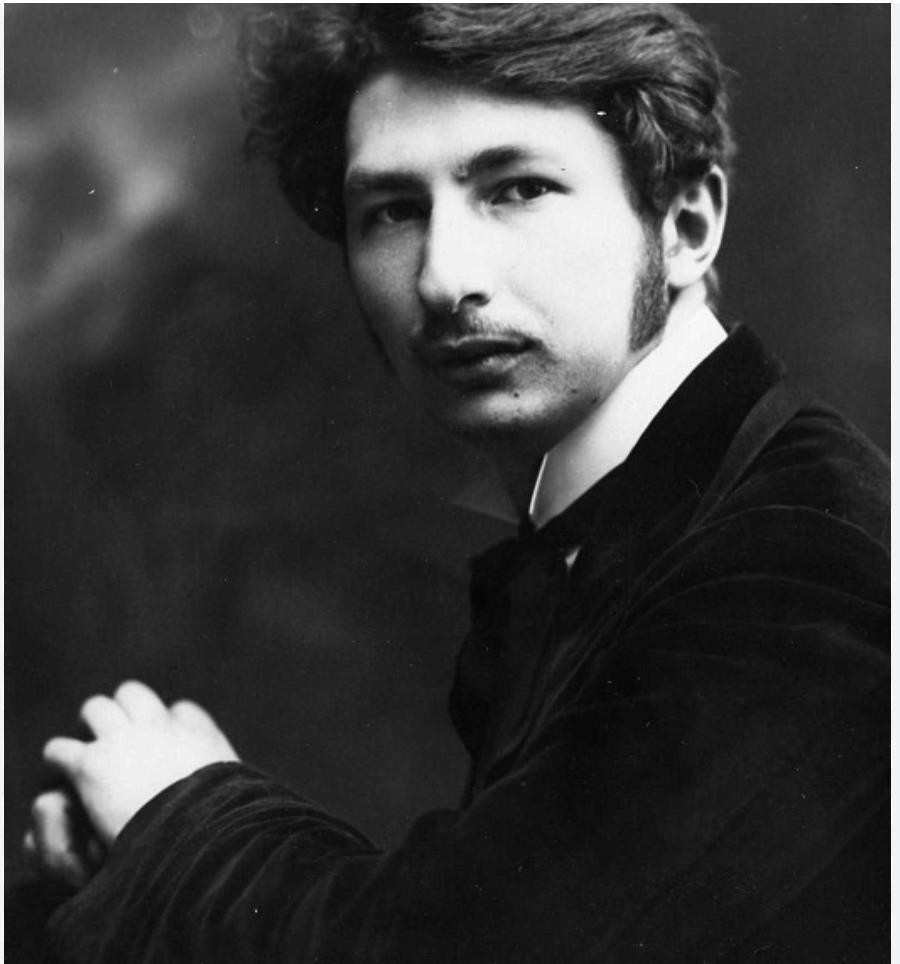

Сергей Городецкий

Автор: Любовь СемешкоСеребряный век русской поэзии

Сергей Городецкий – поэт, представитель акмеизма, переводчик, педагог.

Сергей Городецкий родился 17 января 1884 г. в Санкт-Петербурге в дворянской семье земского деятеля, сотрудника Министерства внутренних дел, действительного статского советника Митрофана Ивановича Городецкого и его жены Екатерины Николаевны. Семья была интеллигентной, с богатыми культурными традициями. Отец семейства был большим ценителем искусства, литератором-этнографом, занимался живописью и археологией. Он с детства прививал Сергею любовь к поэзии Пушкина, Никитина, Кольцова. Мать была знакома с И. С. Тургеневым, увлекалась литературой и помогала детям изучать языки и историю искусств.

В 1893 году, когда Сергею было девять лет, умер его 47-летний отец. Забота о пятерых детях легла на мать.

Благодаря хорошему домашнему образованию юный Сергей легко поступил в гимназию и стал успешным учеником. Окончив с золотой медалью Шестую Санкт-Петербургскую гимназию, Городецкий в 1902 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Там он с интересом занимался живописью, историей искусств, славяноведением, античным периодом, русской литературой, философией, фольклором и, конечно, писал стихи.

На университетских лекциях по сербскому языку профессора Лаврова Сергей Городецкий познакомился с А. Блоком. Это знакомство привело к многолетней дружбе. Блок первый услышал в нём поэта и опубликовал в своей статье «Краски и слова» («Золотое руно», 1906, № 1) стихи Сергея, особенно отметив их живописность.

Река жизни

Летят метели, снега белеют, поют века.

Земля родная то ночи мертвой, то дню близка.

Проходят люди, дела свершают, а смерть глядит.

Лицо умерших то стыд и горе, то мир хранит.

Роятся дети, звенит их голос, светлеет даль.

Глаза ребенка то счастье плещут, то льют печаль.

Смеется юный, свободный, смелый: мне всё дано!

Колючей веткой стучится старость в его окно.

Бредет старуха, прося заборы ей дать приют.

Судьба и память тупой иголкой ей сердце рвут.

И всё, что было, и всё, что будет, – одна река

В сыпучих горах глухонемого, как ночь, песка.

Вскоре другой студенческий друг Сергея, Владимир Пяст, привёл его в литературный салон «Олимп символистов» на популярные в то время «среды» Вячеслава Иванова.

Мое лицо – тайник рождений.

Оно металось в колесе,

В горящем вихре отпадений,

В огнепылающей красе.

Оно осталось зорким оком

Над застывающей землей,

И дышит в пламени высоком

В лицо вселенной молодой.

И от него на мертвом теле

В коре чуть тлеющей земли

Плоды багряные зардели

И злаки тучные взошли.

В 1907 он выпустил первую поэтическую книгу "Ярь", обложку к которой нарисовал гениальный Николай Рерих. Стихи дышали озорством, свежестью и молодостью начинающего поэта. Сам Городецкий в 1909 г. скажет о времени появления «Яри»: «Я жил одной волной с народом и его землей. Я чужд был книжности, исследующей славянскую древность. Но всем бессознательным своим «я» ощущал великую задачу: воскресить сияющий мир богов и досоздать его там, где он не успел создаться».

Следующий сборник «Перун» во многом повторял литературные находки первой книги. И ни один из последующих сборников не достиг успеха «Яри». В ранней лирике Сергея Городецкого чувствовалось влияние символистов.

За причастность к революционным кружкам в 1907 году поэт недолгое время сидел в тюрьме «Кресты». Горький опыт ареста не оставил большого следа в биографии Сергея Городецкого, но научил выбирать безопасную гражданскую позицию.

Со временем литератор Городецкий становится заметен и как художник, автор характерных портретов современников-писателей, музыкантов, артистов, а также живописных пейзажей Крыма, Средней Азии, Закавказья и Петербурга. Его холсты и рисунки выставлялись на вернисажах вместе с работами признанных мастеров.

Разочаровавшись в символизме, Городецкий собирает 20 октября 1911 года в своей квартире учредительное заседание «Цеха поэтов», где он и Н. С. Гумилёв были избраны ответственными наблюдателями нового общества.

Проучившись в университете 10 лет, до 1912 года, Городецкий так и не получил диплома. Возможно, одной из причин этого была семья: Сергей Митрофанович уже состоял в браке с красавицей-актрисой Анной Алексеевной Козельской, и в 1909 году у них родилась дочь Рогнеда.

Прости меня, когда я грешен,

Когда преступен пред тобой,

Утешь, когда я безутешен,

Согрей улыбкой молодой.

О счастье пой, когда служу я

Твоей волшебной красоте.

В раю кружись со мной, ликуя,

И бедствуй вместе в нищете.

Делись со мной огнем и кровью,

Мечтой, и горем, и трудом.

Одной мы скованы любовью

И под одним крестом идем.

С этого времени начался акмеистический этап творческой биографии Городецкого. Его сборник «Ива» (1913) Гумилёв представил общественности как образец акмеизма. А книга С. Городецкого «Цветущий посох», вышедшая в 1914 г. и содержащая стихи 1912-1913 годов, была объявлена автором программно-акмеистской.

В 1910-1915 годах в периодике и сборниках было напечатано порядка десятка рассказов Сергея Городецкого с фантастическими и мистическими сюжетами («Страшная усадьба», «Геоскоп Каэна», «Голубая вуаль» и др.).

Когда в 1915 году первый «Цех поэтов» распался, Сергей Городецкий сыграл решающую роль в биографии начинающих поэтов Н. Клюева, С. Есенина и других. Он популяризировал молодых талантливых литераторов и стал инициатором создания групп, объединяющих крестьянских поэтов, — «Краса» и «Страда».

На протяжении 1910-1920-х годов он написал несколько книг для детей: «Ау», «Федька-чурбан», «Хозяйки-лентяйки» и другие. Городецкий - автор нескольких сказок: «Бунт кукол», «Царевна Сластёна», «Царевич Малыш», «Мика-летунок», «Пять воздушных поцелуев», «Непослушная Снегурочка», «Неулыбины старикашки»

Когда началась Первая мировая война, Городецкий оказался под влиянием шовинистских настроений. Это отобразилось в книжке стихов «Четырнадцатый год».

В 1915 году началась его дружба с Есениным, который пришёл на квартиру к известному поэту по рекомендации Александра Блока. Сергей Городецкий дал молодому коллеге рекомендательные письма в различные издательства, подарил ему свою только что вышедшую книгу стихов с автографом.

Весной 1916 года Городецкий, разочаровавшись в литературной сфере деятельности и поссорившись с «предводителем петербургских символистов» Александром Блоком, едет на Кавказский фронт корреспондентом газеты «Русское слово».

Октябрьскую революцию 1917 года он принял. Поэт начинает писать политические стихи – агитки, становится видным литературным деятелем. Его поэзия всё больше приобретает «пролетарский» характер.

В 1921 году Городецкий приехал в Москву. Здесь он до 1932 года работал в газете «Известия», до 1924 - руководил литературной частью Театра революции. Всё это время он также писал и прозу, и стихи. Наряду с этим печатал много стихов-приветствий пролетариату. Тогда же он пытался возродить «новый акмеизм». В 1925 году московский «Цех поэтов» выпустил сборник «Стык» со стихами П. Антокольского, М. Зенкевича, В. Инбер, И. Сельвинского, Г. Шенгели и А. Ширяевца.

В 1936-м вышел его «Изборник» («Избранные лирические и лиро-эпические стихотворения»). Очевидно, занятие «безопасным» творчеством помогло бывшему дворянину избежать репрессий. Он писал многое на заказ, от второго Приветствия партийному съезду 1958 года, стихотворения «Кремль» до кантаты «Песнь о партии».

После начала Великой Отечественной войны поэт много выступал перед призывниками и добровольцами, на собраниях и митингах. Стихотворение «В ответ врагу» Сергей Городецкий написал в первый день войны и прочел по радио в Ленинграде. Вскоре они вместе с женой отправились в эвакуацию в Ташкент. Сергей Митрофанович возвратился в столицу до окончания войны, а в1945 году умерла его жена. В 1958 году он издал автобиографическую книгу «Мой путь». Одновременно С. М. Городецкий преподавал на заочном отделении Литературного института им. Горького.

Сергей Митрофанович Городецкий умер 7 июня 1967 года в городе Обнинске Калужской области, в возрасте 83 лет. Похоронили его в Москве, на Ваганьковском кладбище.

Я прожил несколько тяжелых жизней,

На дыбе я, наверно, умирал,

В костре на вражеской победной тризне,

Привязан к дереву, живой сгорал.

Некоторые критики считают, что все «эстетически значимое» было создано поэтом в дореволюционный период его творчества, и ничего более значительного, чем «Ярь», ему создать не удалось. Но в числе его заслуг — появление в русской литературе детского фольклора и создание акмеизма.

Я не отношу себя к поклонникам творчества С. Городецкого. Но рассказывая о поэзии Серебряного века, невозможно обойти этого поэта. Он был. Он внёс свой вклад в развитие поэзии того времени.

О других представителях Серебряного века можно прочитать в сборнике "Серебряный век русской поэзии" https://author.today/work/377084