Спящая красавица

Автор: Игорь РезниковВ первые дни Нового года хочется чего-то романтического, красивого, волшебного. Прекрасный случай для этого предоставляет 135-я годовщина со дня мировой премьеры балета «Спящая красавица». Волшебный сюжет, волшебная музыка!Балет «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского – одно из самых известных произведений великого русского композитора. Волшебный балет с жизнеутверждающим либретто остается одним из самых любимых в мировом репертуаре, а мелодии и партии стали шедеврами классической музыки. Благодаря музыке Чайковского «детская» сказка стала поэмой о борьбе добра (фея Сирени) и зла (фея Карабос). При этом по своему настроению «Спящая красавица» уникальна в творчестве композитора. Балет, написанный между пятой симфонией и «Пиковой дамой» — сочинениями полными рокового начала и сгущенного драматизма, напротив, наполнен светом и лирикой. Недаром «Спящую красавицу» называют балетным символом Петербурга. Злоба и зависть ничтожны перед таинственным светом белых ночей, напоенных запахом сирени.

Заказ на создание балета по мотивам сказки Шарля Перро «Спящая красавица» Чайковский получил от директора императорских театров Ивана Всеволожского.Этот вельможа был европейски образован, в том числе и музыкально, сочинял пьесы, недурно рисовал. Будучи поклонником композитора, который на тот момент достиг наивысшей популярности в России, высоко оценивая его «Лебединое озеро», Всеволжский стремился заинтересовать Чайковского новыми сюжетами. Он предлагал «Саламбо» и «Ундину». Работавший в тот момент над «Чародейкой» Чайковский заинтересовался «Ундиной» (на этот сюжет была написана его ранняя опера) и попросил своего брата, либреттиста Модеста Чайковского заняться созданием сценария, но этот вариант был отвергнут Дирекцией императорских театров.

Тогда Всеволожским овладел другой замысел. Он обратился к Чайковскому с идеей создания пышного и дорогого представления высшего уровня, которое поразило бы зрителей новизной, богатством костюмов и танцевальных номеров, затмив предыдущие балетные произведения. Всеволожский загорелся идеей постановки «Спящей красавицы» Перро в стиле роскошных балетов при дворе Людовика XIV. В письмах либреттист расписывал Чайковскому безграничный простор для фантазии при написании музыки: «Я хочу mise en scene сделать в стиле Louis XIV. Тут может разыграться музыкальная фантазия и можно сочинять мелодии в духе Люлли, Баха, Рамо и пр. и пр. Если мысль Вам по нутру, отчего не взяться Вам за сочинение музыки? В последнем действии нужна кадриль всех сказок Перро — тут должны быть и Кот в сапогах, и Мальчик с пальчик, и Золушка, и Синяя борода и пр.». Сценарий был написан самим Всеволожским в тесном содружестве с М. Петипа по сказке Шарля Перро «Красавица спящего леса».

В августе Чайковский получил подробный сценарий будущего балета, который пришелся ему по душе. Сценарий, во многом совпадавший с окончательным либретто, во многих деталях выгодно отличался от сказки Перро: появились новые персонажи, сценически выгоднее обрисовывались места действия. Получив его, Чайковский, по его словам, был очарован и восхищен. «Это мне вполне подходит, и я не желаю ничего лучшего как написать к этому музыку», — писал он Всеволожскому.

Сказка «Спящая красавица» имеет древние европейские корни, которую передавали через поколения в форме устного народного творчества. Популярную версию записал французский писатель Шарль Перро, сказка вошла в сборник «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых нравов с поучениями». Чуть позже братья Гримм включили собственную интерпретацию истории в сборник «Детский и домашний сказочник». В обеих версиях сказки присутствуют общие элементы сюжета: рождение принцессы, проклятие, спящее заклятие, пробуждение принцем и счастливый финал. Эти мотивы и сюжетные элементы были объединены в единый сюжет, который использовали Петипа и Всеволожский.

В некоторых эпизодах взгляды Чайковского и Всеволожского расходились. Директор Императорских театров, как он обозначил в своем письме Чайковскому, рассматривал «Спящую красавицу», как стилизацию под музыку эпохи барокко конца XVII — начала XVIII, представляя в качестве аккомпанемента нечто похожее на произведения Иоганна Себастьяна Баха и Жана-Батиста Люлли. Чайковский же прибегал к стилизации лишь отчасти, фокусируясь на возможностях оркестровки эпохи романтизма конца XIX века.

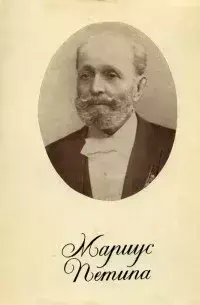

Для воплощения дорогостоящей идеи требовались мастера высшего класса, поэтому в роли исполнителей Всеволожский видел только содружество Петра Ильича и сильнейшей труппы Петербургского балета под управлением Мариуса Петипа. Чайковский с энтузиазмом принялся за работу. В феврале 1889 года Петипа переслал Чайковскому подробный план-заказ пролога и всех трех актов. В этом удивительном документе с точностью до числа тактов была расписана желаемая музыка. Поражает, как детально видел маститый хореограф свой спектакль, еще не слыша ни одной музыкальной фразы, не сочинив ни одного движения. Например, реакция Авроры на укол описывалась следующим образом: «2/4, быстро. В ужасе она больше не танцует — это не танец, а головокружительное, безумное движение словно от укуса тарантула! Наконец, она падает бездыханной. Это неистовство должно длиться не более чем от 24 до 32 тактов». Чайковский, выдержав формально все указания хореографа, создал уникальное сочинение, «подняв планку» балетной музыки на многие годы вперед.

Чайковский с энтузиазмом принялся за работу. В феврале 1889 года Петипа переслал Чайковскому подробный план-заказ пролога и всех трех актов. В этом удивительном документе с точностью до числа тактов была расписана желаемая музыка. Поражает, как детально видел маститый хореограф свой спектакль, еще не слыша ни одной музыкальной фразы, не сочинив ни одного движения. Например, реакция Авроры на укол описывалась следующим образом: «2/4, быстро. В ужасе она больше не танцует — это не танец, а головокружительное, безумное движение словно от укуса тарантула! Наконец, она падает бездыханной. Это неистовство должно длиться не более чем от 24 до 32 тактов». Чайковский, выдержав формально все указания хореографа, создал уникальное сочинение, «подняв планку» балетной музыки на многие годы вперед.

На сочинение музыки у Чайковского ушёл год – с осени 1888 по август 1889 года. Пролог и два акта были готовы 18 января 1889 года, работу над третьим актом композитор вёл весной и летом во время поездки в Париж, Марсель, Стамбул и Тбилиси. Мариус Петипа подробно излагал Чайковскому концепцию постановки, основанную на идее Всеволжского. Чайковский старался внимательно учесть все указания из заметок, при этом он только следовал желаниям директора и балетмейстера, но вносил собственные интерпретации сюжета, создавая целостное произведение, где музыкальное развитие было непрерывным и симфоническим.

В августе он заканчивал инструментовку балета, который с нетерпением ожидали в театре: там уже шли репетиции. Работа композитора протекала в постоянном взаимодействии с великим хореографом Мариусом Петипа, составившим целую эпоху в истории русского балета (он служил в России с 1847 года до самой кончины). В результате возник совершенно новый по музыкальному воплощению тип балета, далеко отстоящий от более традиционного в музыкально-драматургическом плане, хотя и прекрасного по музыке «Лебединого озера». «Спящая красавица» стала подлинной музыкально-хореографической симфонией, в которой музыка и танец слиты воедино.

«Спящая красавица» - самый протяженный по времени балет Чайковского, но и самый симфоничный из них. Музыкальный материал отдельных номеров развит в широкое симфоническое полотно. Пролог монументален и торжественен. Первое действие — действенный, драматический центр балета. Второе — романтическая лирика, особенно впечатляющая в развернутых музыкальных антрактах. Финальный акт — праздник торжествующей радости. Знаменитые вальсы Чайковского в «Спящей красавице» разноплановы — от танцующих фей в прологе к обширному праздничному пейзанскому вальсу и короткому вальсовому эпизоду танца Авроры с веретеном. Известно, что великолепная музыка балета вышла далеко за рамки сценических подмостков. Лучшие дирижеры по сей день исполняют ее в концертах. Недаром часто бывавший недовольным собой композитор написал в письме другу: «„Спящая красавица" — едва ли не лучшее из всех моих сочинений».

Музыка из балета «Спящая красавица» отличается жизнеутверждающим и светлым настроением. Это классическое музыкальное искусство эпохи романтизма, характеризованное стремлением к выражению чувств, внутреннему миру человека, величественным образам и эмоциональной интенсивности. Чайковский мастерски использовал оркестровые краски, чтобы оживить сказочный мир балета, создавая волшебное звучание, которое великолепно сочетается с драматическими сюжетными поворотами и эмоциональной глубиной произведения. Одним из самых запоминающихся моментов балета стал вальс, который исполняется во многих сценах, включая финальную свадебную церемонию. В балете присутствует па-де-де – танец для двух исполнителей, па-де-труа – для трех танцоров, па-де-сис – для шести танцоров.

Музыкальные идеи Чайковского приводили к усложнению структуры хореографии, над которой работал Мариус Петипа. Петипа не был готов к настолько развитому и совершенному музыкальному языку. По воспоминаниям очевидцам, постановка танцевальных номеров к «Спящей красавице» стала испытанием для Мариуса Ивановича. Но в результате, Петипа удалось достигнуть изысканных высот хореографии.

Каждый акт балета был как часть симфонии, замкнут по форме и мог существовать отдельно, — пишет известный исследователь балета Вера Красовская. — Но каждый выражал и одну из сторон общей идеи, а потому, как часть симфонии, мог быть вполне оценен лишь в связи с другими актами. Сценическое действие «Спящей красавицы» внешне повторяло план сценария. Но рядом с кульминациями сюжета и, по сути, тесня их, возникали новые вершины — музыкально-танцевального действия. «Спящая красавица» — одно из выдающихся явлений в истории мировой хореографии XIX века. Это произведение, наиболее совершенное в творчестве Петипа, подводит итог трудным, не всегда успешным, но упорным поискам хореографа в области балетного симфонизма. В известной мере оно подытоживает и весь путь хореографического искусства XIX века».

Как всегда в центре всякого спектакля Петипа — балерина. Хореографический образ Авроры характеризуется мастерским отбором движений и в то же время редкой пластической выразительностью в динамике сюжетных коллизий. Юная девушка, светло и наивно воспринимающая окружающий мир, в первом акте — Манящий призрак, вызванный из многолетнего сна феей Сирени, во втором — Счастливая принцесса, нашедшая своего суженого, в финале. Петипа недаром считали мастером женских вариаций. В «Спящей красавице» это — и танцевальные портреты добрых фей.

По традиции мужские образы, за исключением Голубой птицы, менее впечатляют. Хореограф не счел нужным, например, придать женихам Авроры какую-либо танцевальную характеристику, кроме поддержек желанной принцессы. В целом «Спящую красавицу» Петипа — Чайковского называют «энциклопедией классического танца».

Премьера состоялась 3 января 1890 года в Мариинском театре в Петербурге и прошла с огромным успехом. Дирижировал Р. Дриго, партию Авроры исполняла прославленная итальянская балерина Карлотта Брианца, Дезире – премьер петербургской труппы Павел Гердт, Феи Сирени – дочь Петипа Мария.

К. Брианца и П. Гердт

К. Брианца и П. Гердт

Через девять лет постановка Петипа была перенесена на сцену Большого театра балетмейстером Александром Горским. Дирижировал Андрей Арендс, Главные роли исполняли; Аврора — Л. А. Рославлева, принц Дезире — И. Н. Хлюстин, фея Сирени — M. И. Грачевская, фея Карабос — В. Ф. Гельцер.

Сценическую историю «Спящей красавицы» продолжили такие выдающиеся балетмейстеры, как В. Д. Тихомиров, А. M. Мессерер, M. M. Габович. Трижды в Большом свои различные версии постановки балета Чайковского представлял Юрий Григорович: в 1963 с легендарным дуэтом Майя Плисецкая – Николай Фадеечев, в 1973 – с блистательными Екатериной Максимовой и Владимиром Васильевым, в 2011 – со Светланой Захаровой и Николаем Цискаридзе.

Сценическая жизнь спектакля Петипа в Мариинском театре активно продолжилась и в XX веке. В 1914 году было решено заменить оригинальную сценографию, это было поручено Константину Коровину. В 1922/23 годах, когда после бурных революционных лет потребовалось капитально «отремонтировать» балет, изменения коснулись уже хореографии. Во втором акте Федор Лопухов восстановил симфонический антракт, сочинил купированные Петипа придворные танцы на охоте и картину «Сон», отредактировал некоторые сцены финального акта. Почти все из этого в дальнейшем стало представляться неотрывным от хореографии Петипа.

За рубежом «Спящая красавица» была впервые поставлена «Русским балетом» Дягилева - в 1920 в Лондоне, в 1923 в Париже. Хореографию показал труппе Николай Сергеев, у которого имелись записи Петипа, однако затем Бронислава Нижинская дополнила ее новыми номерами. Самый известный из них — «Гопак трех Иванов» — венчал дивертисмент сказок. Премьеру танцевали петроградская гастролерша Ольга Спесивцева и бывший премьер Мариинского театра Петр Владимиров. На роль Карабос Дягилев пригласил Карлотту Брианца — первую исполнительницу партии Авроры в 1890 году. Сценографию осуществил Лев Бакст.

В наше время нет в мире музыкального театра или крупной балетной компании, где не ставилась бы «Спящая красавица».