Про Черныша

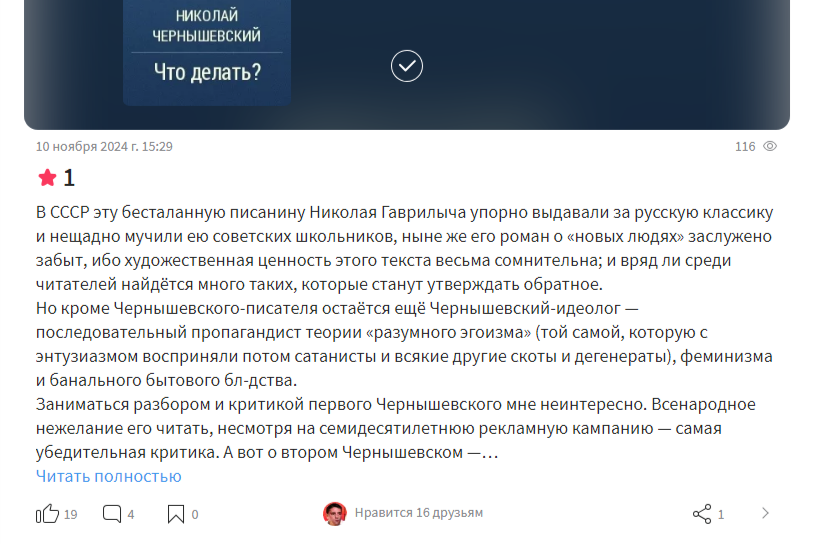

Автор: Юрий СимоненкоДанный текст я запостил в качестве рецензии на роман Н. Г. Чернышевского «Что делать» на сайте LiveLib 10 ноября. Судя по количеству лайков и нескольким комментариям, рецензия, что называется, зашла и могла бы стать весёлой комменторезкой. Но, уже через пару дней приток лайков и комментов остановился. Я тому не придал значения: ну, ладно, может ушла далеко в лентах у друзей моя рецензия… А вчера взял да и разлогинился. Зашёл к себе в профиль: нету про Черныша… Залогинился — появилась:

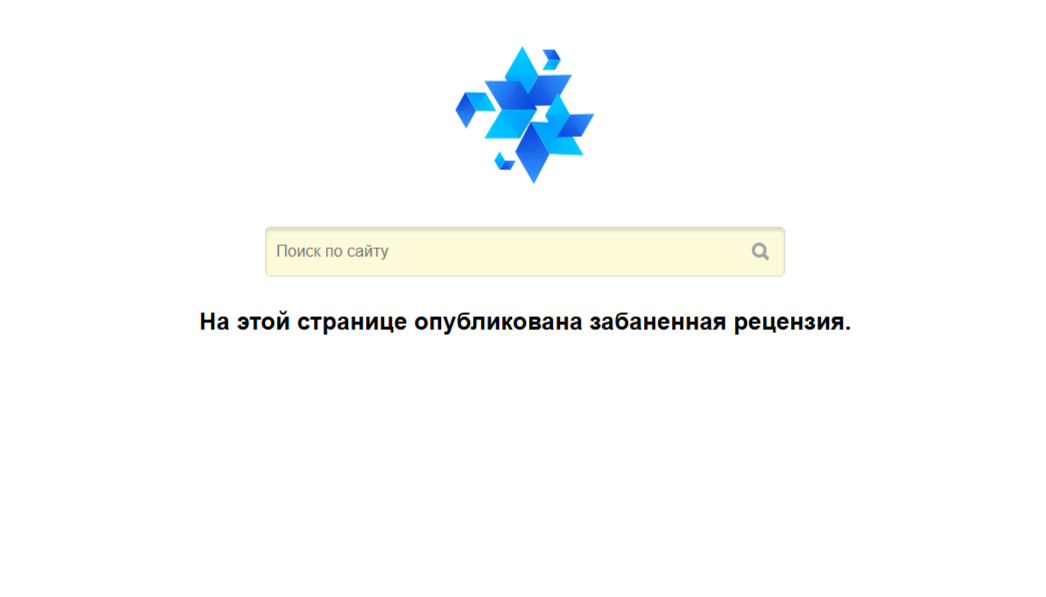

Странная херня, думаю. Скопировал ссылку и открыл в режиме «инкогнито», а там:

Уж не знаю, нажаловался то на меня один из комментаторов

или среди админов-модераторов нашлись поклонники Черныша, но рецензию мою забанили — факт.

Ну и чтоб добру не пропадать, решил я вот запостить тот текст сюда. А что? Сайт тут литературный, народец тут ошивается культурный. Вдруг найдётся пара человек, кто читали предмет моей хамской огульной критики? В общем, вот…

***

В СССР эту бесталанную писанину Николая Гаврилыча упорно выдавали за русскую классику и нещадно мучили ею советских школьников, ныне же его роман о «новых людях» заслужено забыт, ибо художественная ценность этого текста весьма сомнительна; и вряд ли среди читателей найдётся много таких, которые станут утверждать обратное.

Но кроме Чернышевского-писателя остаётся ещё Чернышевский-идеолог — последовательный пропагандист теории «разумного эгоизма» (той самой, которую с энтузиазмом восприняли потом сатанисты и всякие другие скоты и дегенераты), феминизма и банального бытового бл-дства.

Заниматься разбором и критикой первого Чернышевского мне неинтересно. Всенародное нежелание его читать, несмотря на семидесятилетнюю рекламную кампанию — самая убедительная критика. А вот о втором Чернышевском — о Чернышевском-идеологе — и о его «новых людях» я, пожалуй, скажу пару слов… Но перед тем, дабы Чернышевский-идеолог стал вам лучше понятен, я хочу обратиться к личности этого деятеля.

Вот цитата из опубликованной в 1923 году книги внучатой племянницы Н. Г. Чернышевского Веры Александровны Пыпиной (1864—1930) «Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания: (По материалам семейного архива)»:

«Ольга Сократовна предалась отдаленным воспоминаниям: как сиживала она здесь, окруженная молодежью, как перегонялась на рысаке с великим князем Константином Николаевичем, закутав лицо вуалью, иногда опуская ее, чтобы поразить огненным взглядом, как он был заинтригован, как многие мужчины ее любили. „А вот Иван Федорович (Савицкий, польский эмигрант, Stella) ловко вел свои дела, никому и в голову не приходило, что он мой любовник… Канашечка-то знал: мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна“…»

Ольга Сократовна — это жена Чернышевского, а Канашечка — сам Чернышевский. Эти и другие воспоминания Пыпиной впоследствии увековечил в своём романе «Дар» Владимир Набоков.

Такой вот «облико морале» был у идеолога «новых людей», такие вот семейные отношения… И точно такие же отношения читатели могут видеть у «положительных» героев его бездарного романа. Чернышевский с упоением графоманствующего куколда подробнейше описывает набитую дуру Веру Павловну, в которой нетрудно угадать его супругу-нимфоманку (ей он, собственно, и посвятил этот свой «опус магнум»), лживого бесхребетного слизняка Лопухова — первого мужа В.П., «друга семьи» Кирсанова, ставшего потом вторым мужем В.П., генеральскую содержанку Жюли Ле-Теллье, бывшую проститутку — подругу В.П., фанатика Рахметова…

У меня есть два рассказа — «Новые люди» и «Алюминиевый сон Веры Павловны», в которых я в наиболее удобной для меня форме высказал всё, что думаю о Чернышевском и его героях. Приведу здесь пару цитат оттуда, в порядке критики.

Началом всех последующих событий, что привели нашего героя на Литейный мост, послужила его женитьба четыре года назад на милой девушке осьмнадцати лет Вере Павловне Ромашкиной, дочери мелкого чиновника и ростовщицы. Свадьба состоялась вопреки воле родителей Веры и в пику её тогдашнему жениху, каковой, по мнению Дмитрия Сергеича, девушку не любил, а имел к ней одну только похотливую страсть, совершенно реакционную и крепостническую. Герой же наш реакционной похоти к девицам не имел, хотя и порядком кутил в своё время, вследствие чего было у него довольно много любовных приключений, но его похоть не была реакционна, потому как был он из передовых людей своего времени — то есть, из тех, кого позже станут называть «новыми людьми». А у «новых людей» всякая похоть сопряжена с высоким нравственным чувством. Вот и в брак с Верой Павловной Дмитрий Сергеич вступил из сугубо прогрессивных соображений: чтобы освободить её от обязательств перед родителями, что осьмнадцать лет растили дочь, вкладывая в её воспитание немалые по их меркам средства, и рассчитывали через выгодный брак устроить её жизнь, а заодно и свою — уж не без того — старость.

Вера Павловна была девицей схожих с Дмитрием Сергеичем взглядов, и ей вовсе не хотелось супружеского закрепощения. А ещё Вера Павловна видела иногда мистические сны. И вот приснился ей сон, в котором она сидела в сыром подвале, вместе с другими девушками, а потом к ней в подвал пришла некая потусторонняя сущность женского полу с непрерывно меняющимися лицами, представившаяся «невестой многих женихов и сестрой своих сестёр» и выпустила её на волю, плясать и веселиться, наказав при этом, чтобы Вера Павловна поскорее выбрала себе жениха из числа её, сущности этой, многочисленных кандидатов. «Хочу, чтобы мои сёстры выбирали себе мужей из числа моих женихов!» — сказала сущность Вере Павловне. Когда девушка рассказала Дмитрию Сергеичу этот свой сон, он сразу понял, что является одним из женихов многоликой сущности и, полный решимости «вызволить Веру Павловну из подвала», предложил ей заключить брак. Не обычный реакционный брак, в котором девушка переселяется из родительского «подвала» в «подвал» к мужу, чтобы рожать и воспитывать детей, а такой брак, в котором супруги свободны ходить налево и направо, вступая в связи с кем пожелают, и ничем друг другу не обязаны — в брак «новых людей». И Вера Павловна, будучи по духу и сама из «новых», конечно же, согласилась.

И стали они жить как прилично «новым людям». Сняли квартиру на Васильевском острове, в которой расселились по разным комнатам, заведя правило: не входить в комнаты друг к другу без разрешения и не задавать друг другу лишних вопросов. Чтобы содержать жену, Дмитрий Сергеич бросил учёбу в медицинской академии, где учился до женитьбы, и стал перебиваться случайными заработками — репетиторством и переводами. Вера же Павловна, узрев очередной мистический сон, в котором ей снова явилась многоликая сущность и дала наставления — как дальше жить и что делать, открыла швейную мастерскую.

В будущем, пригрезившемся Вере Палне, люди разъехались из городов по чугунным «санаториям» — здоровенным дворцам, коих «новые люди» — то бишь, такие, как Вера Пална, её муж Дмитрий Сергеич Борщевиков, её любовник Александр Матвеич Рамзанов, гуру и наставник всех троих революционер-подпольщик Махмутов и другие замечательные граждане — понастроили в сельских местностях до чёрта. Для чего понастроили — непонятно, ибо нужды в огромных многотысячных толпах сельское хозяйство такого будущего не похоже чтобы испытывало: всё там было максимально механизировано и автоматизировано, а что такое колхоз и совхоз, и сколько там требуется трактористов, комбайнёров, доярок и других сельскохозяйственных специалистов — показала настоящая, а не пригрезившаяся во сне экзальтированной и ветреной молодой особе, история. Читатели легко могут вообразить себе ситуацию, в которой все советские горожане снимаются с мест и разъезжаются по колхозам… Кто, хочется спросить многоликую сущность, будет производить упомянутую чудо-технику? А ведь для серьёзной индустриализации, как, опять-таки, показала нам реальная история, требуется много заводов и фабрик, каковые в чистом поле аки грибы не растут. А если, всё же поставить в чистом поле один единственный завод, то вокруг него неизменно образуется так называемый моногород.

Кроме чугунных «санаториев», в которых на три-четыре тёплых месяца в году собирались многотысячные толпы бездельников (действующих, по учению «новых людей» исключительно из соображений «разумного эгоизма» — это, если коротко, когда себе любимому хорошо, а значит и «всему обществу на пользу»), в будущем том были ещё гигантские дома-коммуны из стекла и алюминия. Каждый такой алюминиевый дом был произведением высокой художественности, но в сути своей являл гибрид общаги и клуба, — такой же чугунный «санаторий», только из алюминия, в котором алюминиевые стены, алюминиевые полы, алюминиевая мебель, посуда и бес его знает, что ещё. Всё из алюминия! Ну, кроме окон, зеркал и ковров. Хотя… возможно, что и ковры были тоже из алюминиевой проволоки, но это неточно.

Над домами-коммунами в летнее время «новые люди» натягивали гигантские пологи из прочной белой ткани (возможно, с примесью алюминия), для чего вокруг домов имелись специальные высокие колоны (эти точно из алюминия), и поливали пологи те водой из фонтанов наверху колон, чтобы в алюминиевых домах жарко не было.

А по вечерам «новые люди» устраивали в алюминиевых домах грандиозные балы, похлеще тех, куда вначале привела Веру Палну распрекрасная особа, которая тоже Вера Пална, только более правильная и раскрепощённая. Там чад кутежа стоял такой, что о-го-го, закачаешься…

Разодетые в нарядные костюмы бездельники, выделив из многотысячной своей общности сотню-другую в оркестр и хор, до одурения танцевали, а потом на подгибающихся ногах разбредались по комнатам…

Собственно, в этих своих небольших пародиях я, что называется, отвёл душу, ибо давно хотел высказаться насчёт так называемых «новых людей» господина Чернышевского, всего Ильича глубоко перепахавшего. Насколько мне известно, это на сегодня единственные опубликованные пародии на Чернышевского. Во времена СССР пародии писались много на кого, и даже издавались. Например, на Ивана Ефремова (тоже, тот ещё был графоман…) — рассказ «Сероводородная Афродита» — весьма угарная вещь. На Ефремова и фанфики даже есть. А вот о пародиях на Чернышевского (не говоря уже о фанфиках) я не слышал. То была «священная корова». Попробуй вякни на Черныша, или там на Герцена… Ну а в новом времени Чернышевский стал попросту никому нафиг не нужен. Так что, я пока, наверно, единственный, кто на этого графомана покусился.