4 ноября – День народного единства.

Автор: Артём ДемченкоДорогие друзья! В этот день, в 1649 году, царь Алексей Михайлович Романов объявил 22 октября (4 ноября по григорианскому календарю) государственным праздником (князь Пожарский в тот день вступил в Китай-город с иконой Божией Матери).

Победа Второго Ополчения под предводительством новгородского старосты Кузьмы Минича Минина и князя Дмитрия Ивановича Пожарского в российской истории занимает особое место. Как и само Смутное время, ибо в этот период развивались события, которые могли раз и навсегда перечеркнуть историю независимого российского государства. Что же привело русское государство к такому отчаянному положению и как Михаил Фёдорович Романов положил начало династии, которая будет править русским государством 304 года? Ответ на этот вопрос я постараюсь дать в этой статье.

Всё началось ещё задолго до начала событий Смутного времени. Это был вторая половина правления Ивана IV. Если первую половину правления монарха, которая сопровождалась новыми реформами, учреждением Земского собора, формированием системы "приказов", принятием знаменитого судебника 1550 года, успешной внешней политике, приращением больших территорий, можно назвать в общем и целом удачной, то вторая половина выдалась не слишком благоприятной. Благодаря "опричнине" была подорвана власть старой родовой аристократии (бояре стали неспособными принимать решения организованно) и Ливонской войне положение в государстве стало довольно шатким. Всё это, вместе с дальнейшими событиями, стали причиной напряжённой обстановки в стране.

В 1584 году царь Иван IV умирает. До своей смерти у государя было три наследника: старший сын Фёдор, средний сын Иван и младший сын Дмитрий. Споры о том, как скончался Иоан Иоанович продолжаются до сих пор: некоторые историки говорят, что он погиб от удара посохом отца (хотя оппоненты такой точки зрения считают, что этот миф навеян знаменитой картиной); другие, что он скончался от болезни. В общем и целом, после смерти Иоана претендентов на престол осталось двое – Дмитрий и Фёдор. После смерти отца, Фёдор в 1584 году восходит на престол.

Что касается царевича Дмитрия, то с его гибелью связано множество тайн и неясностей. Царевич Дмитрий погиб 25 мая 1591 в Угличе, играя в "тычки" – игру с ножиком: на земле проводится черта, через которую бросают нож, стараясь, чтобы он воткнулся в землю как можно дальше. Спустя какое-то время Дмитрий Иоаннович был найден мёртвым: его горло было перерезано. Свидетелей не оказалось. Кормилица Арина Тучкова тоже ничего не видела. Поднялись крики. Со двора выбежала мать Мария Нагая, увидела случившееся и начала бить мамку поленом. Она объявила виновными Осипа Волохова (сын мамки), Даниила Битяговского (сына Михаила Битяговского) и Никиту Качалова. В Угличе зазвучал набатный колокол и собралась толпа. Михаил Битяговский начал успокаивать толпу, и после первых же слов об успокоении был осыпан камнями.

После беспорядков в Угличе правительство прислало в город доверенных людей, которым было поручено провести расследование произошедшего и наказать виновных. В следственную комиссию вошли именитый боярин и князь Василий Иванович Шуйский (глава следователей), окольничий Андрей Петрович Клешнин (родственник Бориса Годунова, дядька Фёдора Иоанновича), дьяк Елизар Данилович Вылузкин и митрополит Крутицкий и Сарский Геласий.

Большинство русских летописных сказаний о Смутном времени придают отправлению Битяговского в Углич другую цель — именно убийство царевича — и в числе убийц последнего называют и его, хотя свидетельствуют, что во время самого убийства, совершившегося 15 мая 1591 года, на дворцовом дворе Михаила Битяговского не было.

Правление Фёдора. Борис Годунов

Большинство историков считают, что Фёдор был не способен к государственной деятельности, по некоторым данным слабый здоровьем и умом; принимал мало участия в управлении государством, находясь под опекой сперва Боярской думы, а затем своего шурина Бориса Годунова, который с 1587 года фактически был соправителем государства, а после смерти Фёдора стал его преемником. Положение Бориса Годунова при царском дворе было столь значимо, что заморские дипломаты искали аудиенции именно у Бориса Годунова, его воля была законом. Фёдор царствовал, Борис управлял — это знали все и на Руси, и за границей.

Деятельность правления Годунова была нацелена на всестороннее укрепление государственности. Благодаря его стараниям, в 1589 г. был избран первый русский патриарх, которым стал московский митрополит Иов. Учреждение патриаршества свидетельствовало о возросшем престиже России. Во внутренней политике правительства Годунова преобладали здравый смысл и расчётливость. Развернулось небывалое строительство городов, крепостных сооружений. Так, с 1596 по 1602 годы было построено одно из самых грандиозных архитектурных сооружений допетровской Руси — Смоленская крепостная стена. Впоследствие именно стены Смоленска встанут костью в горле польских интервентов. При Годунове в Кремле был сооружён водопровод, по которому вода поднималась мощными насосами из Москвы-реки по подземелью на Конюшенный двор. Царствование Бориса ознаменовалось начавшимся сближением России с Западом. Не было прежде на Руси государя, который столь благоволил бы к иностранцам, как Годунов. Он стал приглашать иноземцев на службу.

Деятельность правления Годунова была нацелена на всестороннее укрепление государственности. Благодаря его стараниям, в 1589 г. был избран первый русский патриарх, которым стал московский митрополит Иов. Учреждение патриаршества свидетельствовало о возросшем престиже России. Во внутренней политике правительства Годунова преобладали здравый смысл и расчётливость. Развернулось небывалое строительство городов, крепостных сооружений. Так, с 1596 по 1602 годы было построено одно из самых грандиозных архитектурных сооружений допетровской Руси — Смоленская крепостная стена. Впоследствие именно стены Смоленска встанут костью в горле польских интервентов. При Годунове в Кремле был сооружён водопровод, по которому вода поднималась мощными насосами из Москвы-реки по подземелью на Конюшенный двор. Царствование Бориса ознаменовалось начавшимся сближением России с Западом. Не было прежде на Руси государя, который столь благоволил бы к иностранцам, как Годунов. Он стал приглашать иноземцев на службу.

Царствование Бориса начиналось успешно, однако вскоре разразилась и настоящая катастрофа. В 1601 г. шли долгие дожди, а затем грянули ранние морозы. В следующем 1602 году холода и неурожай повторились. В стране начался голод, продолжавшийся три года. Цена хлеба выросла в 100 раз. Чувствуя, что вера в него как в государя исчезает, Борис запрещал продавать хлеб дороже определённого предела, даже прибегая к преследованиям тех, кто взвинчивал цены, но успеха не добился. Стремясь помочь голодающим, он не жалел средств, широко раздавая беднякам деньги. Но хлеб дорожал, а деньги теряли цену. Борис приказал открыть для голодающих царские амбары. Однако даже их запасов не хватало на всех голодных, тем более, что, узнав о раздаче, люди со всех концов страны потянулись в Москву, бросив те скудные запасы, которые всё же имелись у них дома. Люди начинали думать, что это — кара Божья, что царствование Бориса Годунова незаконно и не благословляется Богом.

Массовый голод и недовольство установлением «урочных лет» стали причиной крупного восстания под руководством Хлопка (1602—1603 гг.), в котором участвовали крестьяне и казаки. В сентябре 1603 года в ожесточённом сражении под Москвой повстанческая армия Хлопка была разбита. Басманов погиб в бою, а сам Хлопок был тяжело ранен, взят в плен и казнён.

Но на этом злоключения Годунова не закончились. Вскоре в народе поползли слухи, что царевич Дмитрий жив. В начале 1604 года было перехвачено письмо одного иноземца, в котором говорилось, что у казаков находится чудом спасшийся Дмитрий, и Московскую землю скоро постигнут большие несчастья.

26 октября 1604 г. Лжедмитрий I с горсткой поляков и казаков двинулся на Москву. Даже проклятия московского патриарха не остудили народного воодушевления на пути «царевича Дмитрия». Однако в январе 1605 г. отправленные Годуновым правительственные войска в битве при Добрыничах разбили самозванца, который с немногочисленными остатками своей армии был вынужден отступить.

Ситуация для Годунова осложнялась из-за состояния его здоровья. Уже с 1599 года появляются упоминания о его болезнях, нередко царь недомогал и в 1600-х годах. Однако 13 апреля 1605 года Борис Годунов казался весёлым и здоровым, много и с аппетитом ел. Потом поднялся на вышку, с которой нередко обозревал Москву. Вскоре сошёл оттуда, сказав, что чувствует дурноту. Позвали лекаря, но царю стало хуже: из ушей и носа пошла кровь. Царь лишился чувств и вскоре умер в возрасте 53 лет.

Лжедмитрий I

По официальной версии, считается, что он был сыном Богдана Отрепьева, дворянина из Галича. Григорий Отрепьев принял постриг и стал монахом Чудова монастыря, откуда сбежал, предположительно, в 1601 году. Выдав себя за чудесным образом спасшегося царевича, он был активно поддержан польскими аристократами, а также католической церковью.

Последующие годы (1603–1604) прошли в подготовке к его возвращению на российский престол. В это время Лжедмитрий I тайно принимает католическую веру и обещает в случае своего успеха ввести католичество на Руси. В своих обещаниях он готов оказать помощь Сигизмунду III в борьбе со Швецией, ну а Польше передать Смоленскую и Северскую земли.

23 апреля 1605 года умирает Борис Годунов, власть переходит к его сыну Федору, который был свергнут 1 июня 1605 года в ходе восстания. Большая часть армии переходит на сторону самозванца. Выжидая удобного момента и согласовав все детали с Боярской думой, самозванец провёл три дня у ворот столицы. Наконец, 20 июня 1605 года под праздничный звон колоколов и приветственные крики толп, теснившихся по обеим сторонам дороги, претендент въехал в Москву.

Первыми действиями царя стали многочисленные милости. Из ссылок возвратили бояр и князей, бывших в опале при Борисе и Фёдоре Годуновых, и вернули им конфискованные имения. Вернули также Василия Шуйского и его братьев, не успевших добраться до Вятки, вернули и родственников бывшего царя.

В это же время сложилась двойственная ситуация: с одной стороны, народ его любил, а с другой — подозревал в самозванстве. Зимой 1605 года схватили монах, во всеуслышание заявлявший, что на престоле сидит Гришка Отрепьев, которого «он сам грамоте учил». Почти с первого дня по столице прокатилась волна недовольства из-за несоблюдения царём церковных постов и нарушения русских обычаев в одежде и быту. За всеми недовольствами стоял царь Василий Шуйский. Раздражало народ то, что царь чем дальше, тем явственней насмехался над московскими предрассудками, одевался в иноземное платье и будто нарочно дразнил бояр, приказывая подавать к столу телятину, которую русские не ели.

17 мая 1606 года на рассвете по приказу Шуйского ударили в набат на Ильинке, другие пономари также принялись звонить, ещё не зная, в чём дело. Шуйские, Голицын, Татищев въехали на Красную площадь в сопровождении примерно 200 человек, вооружённых саблями, бердышами и рогатинами. Шуйский кричал, что «литва» пытается убить царя, и требовал, чтобы горожане поднялись в его защиту.

Дмитрий до последнего момента твердил, что он сын Грозного и порукой тому слово его матери. С него сорвали царское платье и вырядили в какие-то лохмотья, тыкали пальцами в глаза и дёргали за уши.

Вернувшийся гонец, князь Иван Васильевич Голицын, крикнул, что Марфа ответила, будто её сын убит в Угличе, после чего из толпы раздались крики и угрозы, вперёд выскочил Григорий Валуев и выстрелил в упор, сказав:

Что толковать с еретиком: вот я благословляю польского свистуна!

Дмитрия добили мечами и алебардами. Тело решено было подвергнуть так называемой «торговой казни». В течение первого дня они лежали в грязи посреди рынка, там, где когда-то была поставлена плаха для Шуйского. На второй день с рынка был принесён стол или прилавок, на него положили тело Дмитрия. На грудь ему (или по другим сведениям — на распоротый живот) бросили маску, одну из тех, которые сам царь готовил для придворного карнавала, в рот воткнули дудку. Тело Дмитрия сожгли и, смешав пепел с порохом, выстрелили из пушки на Запад.

Лжедмитрий II и Василий Шуйский

Но даже после показательной казни слухи о живом царевиче не утихали. Наоборот – они только разгорались. Летом 1607 года в Стародубе объявился новый самозванец, вошедший в историю как Лжедмитрий II или «Тушинский вор». Такое прозвище ему дали в честь села Тушино, где "спасшийся царевич" разбил свой лагерь. Настоящего имени Лжедмитрия II всё ещё неизвестно. После гибели Лжедмитрия I, дворянин Михаил Молчанов, один из убийц Фёдора Годунова, начал распространять слухи, будто бы царевич Дмитрий всё ещё жив, что, мол, вместо него убили совершенно другого.

19 мая 1606 года, за год до появления Лжедмитрия II, новым царём в Москве был избран Василий Шуйский. Как раз после бунта, который новый царь успешно организовал. Шуйский пытался укрепить войско после унизительных поражений, нанесённых царской армии сторонниками Лжедмитрия: по воле царя был принят новый воинский Устав. Но положение царя было довольно шатким: несмотря на то, что ему удалось подавить крестьянское восстание Ивана Болотникова, доверие к нему было довольно низким да и войска Лжедмитрия оставались всё ещё серьёзными противниками.

Лжедмитрий II фактически правил Россией — раздавал землю дворянам, рассматривал жалобы, встречал иностранных послов. Официальный же царь Василий Шуйский был заперт в Москве и потерял контроль над страной. Для борьбы с тушинским «царьком» Шуйский заключил договор с послами короля Сигизмунда III, по которому Польша должна была отозвать всех поддерживающих Лжедмитрия поляков, а Марину Мнишек, супругу самозванца, обязать не признавать Лжедмитрия II своим мужем, а себя не именовать российской государыней. Мнишеки дали слово, что сразу же покинут пределы России и обещали предпринять все меры по прекращению гражданской войны. Василий IV снарядил отряд, чтобы проводить их до рубежа. Однако гетман Рожинский и другие отказались оставить начатое ими дело, более того, войско Лжедмитрия продолжало пополняться поляками, а осенью пришёл со своими людьми Ян Сапега, взбунтовавшийся против Сигизмунда III из-за неуплаты жалования. Кроме того, тушинцы дважды пытались осадить Коломну, чтобы полностью блокировать Москву, но царский отряд под командованием князя Дмитрия Пожарского нанес жестокое поражение отрядам самозванца.

Хотя большая часть страны была освобождена от антиправительственных сил к марту 1610 года, положение Шуйского оставалось удручающим. В сентябре 1609 года в пределы России вторгся польско-литовский король Сигизмунд III и начал осаду Смоленска. Василий Шуйский попытался изменить ситуацию в свою пользу и дал бой войскам Сигизмунда при Клушине, но проиграл. 17 июля 1610 года Василий Шуйский был низложен и пострижен в монахи. Лжедмитрия II ждала участь намного хуже: во время одной из прогулок Лжедмитрия за пределы Калуги, воспользовавшись тем, что с Лжедмитрием была татарская стража и лишь несколько бояр, Пётр Урусов, татарский князь, отомстил Лжедмитрию за тайно казнённого касимского царя:

...прискакав к саням на коне, рассёк царя саблей, а младший брат его отсек царю руку...

Во время интриг возле Москвы и отчаянной борьбы за власть, на севере страны разворачивалась битва, ставшая синонимом мужества, доблести и патриотизма. Ведь на пути войск Сигизмунда встал Смоленск, сковавший силы неприятеля на два года.

Оборона Смоленска (1609-1611)

Смоленск в период польской интервенции являлся ключевым стратегическим пунктом на пути противостояния русского и польского государств. Разорительные действия вокруг Смоленска начались задолго до осады. Ещё в 1608 году предпринимались попытки уничтожения мелких отрядов интервентов, разорявших окрестности Смоленска. С 1609 года эти набеги поляков участились.

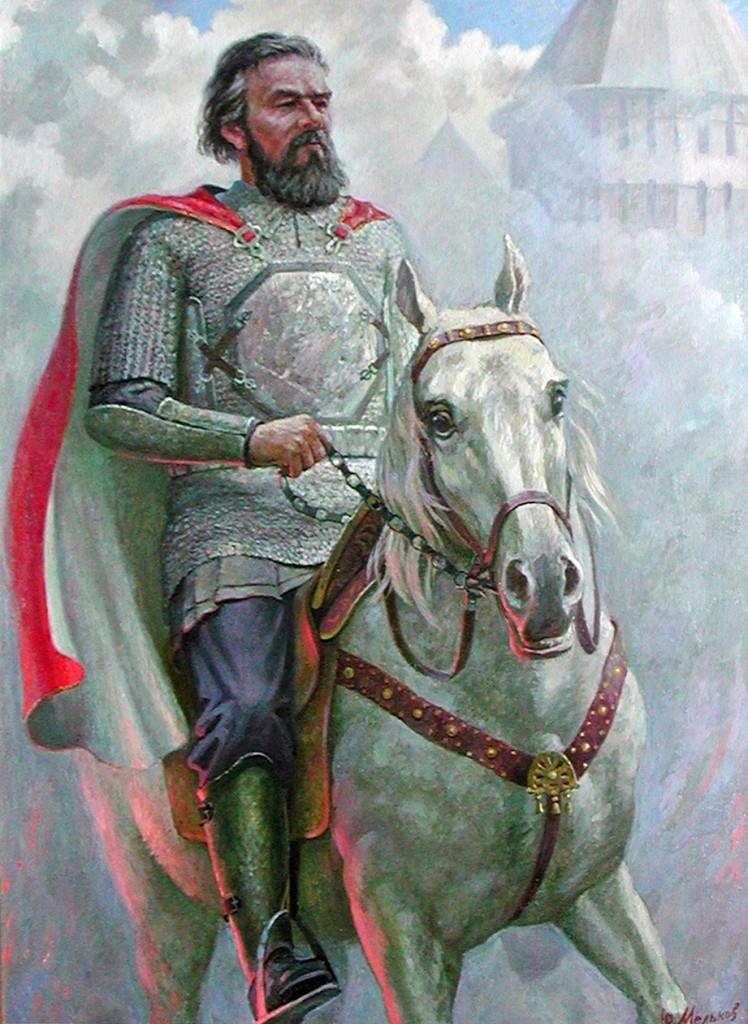

Руководство обороной Смоленска взял на себя воевода Михаил Борисович Шеин. Он был замечен как выдающийся стратег ещё в 1605 г. под Добрыничами во время полного разгрома отрядов самозванца Лжедмитрия I. Благодаря этой значительной победе он получил повышения до воеводы передового полка, затем стал боярином, а в 1608 году был назначен главным воеводой самого стратегического на западном направлении города – Смоленска. Шеин обладал богатыми военно-тактическими знаниями, был смел, твёрд, настойчив и принципиален.

Летом Михаил Шеин начинает готовиться к длительной обороне и осаде города. Его гарнизон насчитывал 5,4 тысячи солдат (900 дворян и боярских детей, 500 пушкарей и стрельцов, 4000 ратников из числа крестьян и посадского люда). В крепости находилось 170-200 пушек. В оборонительных действиях в городе активно помогали и жители Смоленска (40-45 тысяч горожан).

Пушки, стоявшие в крепости, могли поражать противников на расстоянии до 800 метров. Также в крепости было множество продовольствия для долгой осады, а также боеприпасов и огнестрельного оружия. Накануне осады Шеином был разработан план защиты Смоленска, согласно которому весь гарнизон разделялся на осадную группировку сил (2000 солдат, разделённых на 38 отрядов по численности башен) и вылазную, резервную группировку (3500 солдат). Задачей осадной группировки была защита крепостной стены. Задачами вылазной группировки были разведка и вылазки, контратаки и усиление наиболее проблемных участков при штурмах.

Польский король присылал посыльных с требованием сдачи города и капитуляции, но Шеин сказал, что при повторном предложении его утопят в Днепре.

Воеводе Шеину пришлось также принять нелёгкое решение: сжечь окружающий Смоленск посад (6000 деревянных домов). Благодаря этому противник лишился жилищ на зимний период, лишался отличных укрытий для внезапных атак, а для артиллерии улучшался обзор и возможности обстрела противника.

19 сентября 1609 г. началась длительная осада первого на пути к Москве города-крепости войсками Речи Посполитой под командованием Льва Сапеги – канцлера Великого Княжества Литовского. Спустя три дня подоспели и главные силы Сигизмунда III.

5-7 октября была предпринята попытка первого штурма. Во время него поляке пытались с помощью петард взорвать Аврамиевы и Копытские ворота крепости. Но благодаря сопротивлению им удалось взорвать только первые. Через эти взорванные ворота польское войско пыталось прорваться в город, но защитники крепости оттеснили оккупантов плотным огнём. Проблема при осаде Смоленска выявилась в первые дни: в войске Сигизмунда большую часть составляла кавалерия, в то время как пехоты, основной силы для осады крепостей, было не так много.

В дальнейшем поляке многократно предпринимали попытки подкопать стены города. Инженерные подрывные работы велись иностранными наёмниками, специалистами по подрывному делу. Но эти попытки также не приносили желаемого результата. Защитникам крепости каждый раз удавалось обнаруживать и уничтожать подкопы оккупантов.

В Смоленской области к тому же была развёрнута народная партизанская борьба. Грабёж местного населения, насилия и мародёрства вынуждало простых крестьян объединяться в отряды и нападать на мелкие военные подразделения, на фуражистов. Эти отряды (например, отряд Трески из 3 тыс. человек) вселяли ужас в интервентов, деморализовывали и дезорганизовывали их.

После низложения в Москве Василия Шуйского и установления власти так называемой «Семибоярщины», гарнизону Смоленской крепости поступил приказ о необходимости сдачи. Но этот преступный приказ был проигнорирован. В результате одной из вылазок защитники Смоленской крепости нейтрализовали пушки, доставленные из Риги. Это дало много времени для передышки и восстановления, т.к. полякам пришлось ожидать новых осадных орудий.

Во время этой пассивной осады в период 1610-11 гг. большая часть горожан была подвержена упадническим настроениям: многие не видели смысла в сопротивлении в то время, когда Москва была сдана полякам. Общему пессимизму способствовали также недостаток топлива, боеприпасов и пищи. И только сведения о создании Первого народного ополчения по освобождению Москвы и всей России от оккупантов искоренили подобные панические настроения.

Но всё же положение осаждённых смолян оказалось трагическим: в 10 раз сократилось общее количество населения Смоленска, а от 5,5 тысяч гарнизона осталось менее тысячи (по некоторым сведениям, 200) солдат. Этих сил еле хватало лишь для защиты наиболее уязвимых направлений.

Но штурм 3 июня оказался для поляков решающим: им удалось скрытно пробраться к незащищённым участкам городской стены и незаметно пробраться в город. Смоляне не сдавались и продолжали уличные ночные бои. Но к утру крепость была захвачена. Часть горожан попыталась спрятаться внутри Успенского собора, но полякам удалось ворваться в него. Защитникам собора не оставалось ничего другого, как взорвать хранившийся в подвалах собора порох. Сам Шеин с малым отрядом солдат долго оборонялся в одной из городских башен, но в итоге попал в плен к полякам. В плену он был подвергнут пыткам, а затем отправлен в 9-летнее заключение в польскую тюрьму. Он смог вернуться на Родину только в 1619 году, когда на реке Поляновке поляки и русские обменялись военнопленными.

Большинство предпочитали не сдаваться. Осада Смоленска длилась целых 20 месяцев. И завершилась только после исчерпания последних оборонительных возможностей. И решающую роль в этом сыграл не враз, а голод, болезни и холод. Гарнизон Смоленска в боях был уничтожен полностью, а из горожан осталось в живых лишь несколько тысяч человек. Но на падении Смоленска борьба с польскими интервентами не закончилась. В Новгороде собиралась народная сила, которой предстояло разбить интервентов и отстоять независимость русских земель.

Первое народное ополчение

В 1611 году стало очевидным, что если не принять должных мер, вскоре о независимости русского государства можно будет забыть. В начале января 1611 года патриарх Гермоген начал рассылать по русским городам грамоты, содержащие следующий призыв:

Вы видите, как ваше отечество расхищается, как ругаются над святыми иконами и храмами, как проливают кровь невинную… Бедствий, подобных нашим бедствиям, нигде не было, ни в каких книгах не найдёте вы подобного.

Горячий отклик грамота патриарха нашла в Рязани, где первый из будущих вождей народного ополчения, Прокопий Ляпунов, начал собирать патриотов русской земли для похода и освобождения Москвы от интервентов и уже от себя рассылал грамоты, призывая к борьбе против поляков. Ополчение Ляпунова было существенно усилено бывшими сторонниками Лжедмитрия, которые, впрочем, впоследствии и погубили его начинание.

В этом году было сформировано первое народное ополчение во главе с князьями Заруцким и Трубецким. К ним же присоединились ополченцы под командованием Фёдора Ляпунова.

В марте 1611 года первое ополчение подошло к Москве и начало штурм, чтобы выбить поляков из города. Взять Москву не удалось, но блокада Кремля продолжалась. Начался голод. Поляки дошли до трупоедства, но гарнизон продолжал упорное сопротивление. И здесь начинается конфликт между казаками и дворянами, потому что Ляпуновы были предводителями дворянской части, а Заруцкий и особенно Трубецкой - казаков. Это использовали поляки. Они подбросили письмо, по которому якобы Ляпунов собирался войти с поляками в какое-то соглашение. Казаки поверили этому и Ляпунова убили. После гибели Ляпунова дворянская часть ушла, и казаки остались одни. Между тем в Пскове объявился очередной Царевич Дмитрий. Правда, все знали, что никакой это не Дмитрий, а Сидорко из местных. Но Трубецкой его признал. В некоторых областях целовали крест Марине Мнишек и ее сыну, которого официальные власти называли "Воренком", то есть сыном вора. Считалось что он сын Лжедмитрия 2, но на самом деле он был сыном Ивана Заруцкого.

Одной из главных причин неудачи первого ополчения считается различие интересов казаков и дворян: первые стремились к сохранению своей вольности, вторые — к укреплению крепостнических порядков и государственной дисциплины. Обстановка осложнялась личным соперничеством между Заруцким и Ляпуновым. Этим умело воспользовались поляки. Они отправили казачеству сфабрикованные грамоты, где было написано, якобы Ляпунов пытается уничтожить казачество. Ляпунов был вызван в казачий круг и там зарублен 22 июля 1611 года. После этого большинство дворян покинуло лагерь; казаки под командованием Заруцкого и князя Трубецкого оставались вплоть до подхода второго ополчения князя Пожарского. Узнав о приходе ополченцев, Заруцкий со своим казачьим отрядом бежал в Коломну, а затем в Астрахань, опасаясь обвинения в попытке устранения Пожарского.

Второе народное ополчение. Битва на Девичьем поле. Освобождение Москвы.

После неудачи Первого ополчения стало ясно, что для победы и изгнания польских интервентов требуется более слаженное и дисциплинированное войско, объединённое общей целью.

В таких условиях знамя освободительной борьбы взял на себя Нижний Новгород. В ответ на грамоты находившегося в заточении у поляков патриарха Гермогена нижегородский земский староста Кузьма Минин из числа «молодчих торговых людей» (мелких торговцев) в октябре 1611 г. обратился к горожанам с призывом создать новое народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. В своём обращении к народу Кузьма Минич сказал:

Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жён и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником.

Начались постоянные сходки: рассуждали о том, откуда взять людей и средства. С такими вопросами обращались прежде всего к Минину, и он подробно развивал свои планы. С каждым днём росло его влияние; нижегородцы увлекались предложениями Минина и, наконец, решили образовать ополчение на новых началах, созывать служилых людей и собирать на их содержание деньги.

Вождём ополчения выбрали князя Дмитрия Пожарского. Он тогда залечивал раны в своём нижегородском имении. Князь был более опытным в ратных делах и согласился вести ополчение за собой, но пожелал, чтобы хозяйственная часть в ополчении была поручена Минину.

В ополчение принимались разные люди, готовые сражаться за правое дело «очищения» Москвы от поляков: стрельцы и служилые дворяне, казаки, посадские люди и крестьяне. Кузьма Минин пригласил в земскую рать большой отряд служилых смоленских дворян, которые после падения Смоленска ушли с семьями в Арзамасский уезд, показав на деле верное служение Отечеству.

В начале марта нижегородское ополчение выступило в поход. Его торопило и время, и наступавшая весна, грозившая дорожной распутицей.

Перед этим князь Пожарский занял город Ярославль, послав туда конный отряд под командованием своего двоюродного брата князя Дмитрия Лопаты-Пожарского. По пути отдельными отрядами занимались города – Кострома, Суздаль и ряд других.

В Ярославле ополчение задержалось на целых четыре месяца: оно пополнялось людьми, которые проходили воинское обучение, добывалось оружие и казна. Устанавливались связи с Русским Севером (Поморьем), волжскими городами и Сибирью. На местах создавалась новая администрация. В Ярославле окончательно оформилось «земское правительство». В городе был создан Денежный двор, работали приказы, в числе которых был Посольский.

За время «ярославского сидения» второе земское ополчение удвоило свои силы. Князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин привели под стены Москвы свыше 10 тыс. служилых поместных людей (дворян), до 3 тыс. казаков, не менее тысячи стрельцов и большое число военнообязанных крестьян. О числе артиллерии сведений нет. Это не считая тех отрядов, что были разосланы из Ярославля по стране, прежде всего для защиты северных земель от шведов, захвативших Новгород.

За время «ярославского сидения» второе земское ополчение удвоило свои силы. Князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин привели под стены Москвы свыше 10 тыс. служилых поместных людей (дворян), до 3 тыс. казаков, не менее тысячи стрельцов и большое число военнообязанных крестьян. О числе артиллерии сведений нет. Это не считая тех отрядов, что были разосланы из Ярославля по стране, прежде всего для защиты северных земель от шведов, захвативших Новгород.

Нижегородское ополчение выступило из Ярославля 6 августа 1612 г. с получением известия о том, что польский король отправил на выручку московскому гарнизону огромное войско во главе с гетманом Ходкевичем. Следовало опередить его, поэтому князь Пожарский выслал вперед к Москве сильный конный отряд князя Василия Туренина, приказав ему занять Чертольские ворота. Главные же силы нижегородцев заняли позиции у Арбатских ворот.

Подойдя к Москве 30 августа, Пожарский и Минин отказались стать единым лагерем с «казачьими таборами» князя Дмитрия Трубецкого, стоявших близ Крымского моста, и где имелось много брошенных землянок и шалашей. Пройдя городские пожарища, нижегородское ополчение заняло позицию между Арбатскими и Чертольскими воротами. Фланги прикрывались отрядами конницы. Было сооружено несколько острожков со рвами.

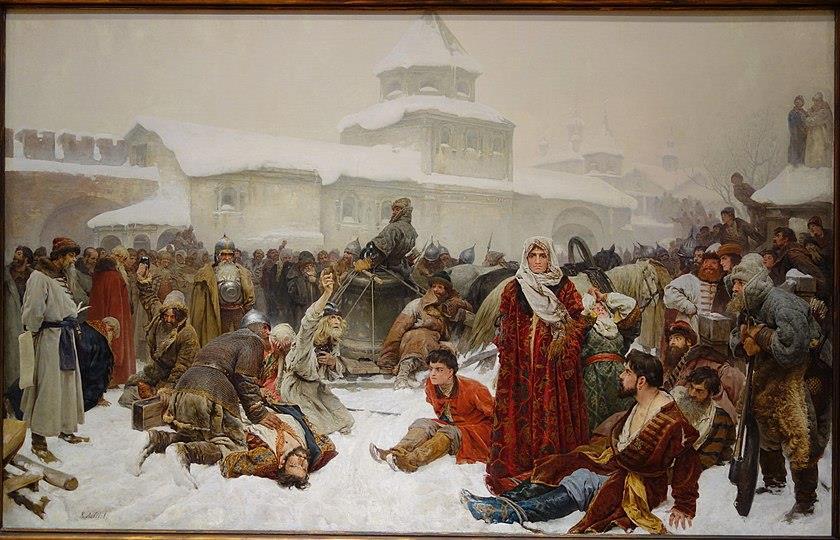

Войско Ходкевича подошло к Москве утром 31 августа. В войске гетмана было около 15 тысяч человек с учетом полков Струся и Будилы, засевших за крепкими стенами Кремля и Китай-города. На рассвете 1 сентября гетман Ходкевич начал прорыв к Кремлю, чтобы доставить туда огромный обоз с провиантом для осажденного гарнизона. Сражение началось с боя конницы на Девичьем поле, у Новодевичьего монастыря. Этот бой длился семь часов, и только тогда королевские люди стали теснить противника. После этого бой начался среди развалин выгоревшего города. Сражение в тот день завершилось смелой атакой казачьих отрядов атаманов Афанасия Коломны, Дружины Романова, Филата Можанова и Макара Козлова, после чего гетман приказал отступить.

Сражение возобновилось через день, 3 сентября. Теперь Ходкевич наносил удар через Замоскворечье. Схватки вновь приняли самый упорный и ожесточенный характер. Потеснив ополченцев, поляки ввели в пределы города огромный обоз. До Кремля было уже совсем близко. В ходе боя казаки князя Трубецкого ушли в свои «таборы». Вернуть их на поле битвы смогли только уговоры Кузьмы Минина.

Сражение возобновилось через день, 3 сентября. Теперь Ходкевич наносил удар через Замоскворечье. Схватки вновь приняли самый упорный и ожесточенный характер. Потеснив ополченцев, поляки ввели в пределы города огромный обоз. До Кремля было уже совсем близко. В ходе боя казаки князя Трубецкого ушли в свои «таборы». Вернуть их на поле битвы смогли только уговоры Кузьмы Минина.

Уже под самый вечер Минин, взяв три резервных конных дворянских сотни и отряд перебежчика ротмистра Хмелевского, переправился через Москва-реку и у Крымского двора решительно атаковал вражеский заслон. Поляки обратились в бегство, которое стало в гетманском войске общим. Ополченцы перешли в общую контратаку, но князь Пожарский расчетливо приказал прекратить преследование бежавших.

Гетман Ходкевич ушел на Воробьевы горы, простоял там всю ночь и рано утром 4 сентября с «великим срамом» бежал от Москвы на Запад. Огромный обоз с провиантом для «кремлевских сидельцев» (неудачно ходивших на вылазку) стал главным трофеем победителей. Теперь дни осажденного в Кремле и Китай-городе польского гарнизона были сочтены.

Разгром польских интервентов в Москве

В конце сентября 1612 г. нижегородская рать объединилась с остатками первого земского ополчения в единое войско. Тем временем осажденные стали голодать. Но поляки упорно не хотели капитулировать из-за боязни ответственности за совершенные злодеяния и в ожидании новой попытки их короля оказать им помощь.

Переговоры о сдаче начались 1 ноября. В тот день казаки, не желавшие никаких уступок врагу, взяли штурмом Китай-город, откуда осажденные бежали в Кремль. 5 ноября кремлевский гарнизон согласился сложить оружие и сдаться на милость победителей. Договор был подписан и скреплен крестным целованием. В нем говорилось, что королевским людям будет сохранена жизнь на условии, если они сдадут в казну имевшиеся у них награбленные государственные ценности.

На следующий день, 6 ноября, началась сдача королевского гарнизона. Полк Струся, вышедший в лагерь князя Трубецкого, был почти полностью истреблен казаками, среди которых было много беглых крестьян и холопов из мест, которые поляки подвергли в Смуту страшному разорению. Полк Будилы в ходе капитуляции в целом уцелел, поскольку князь Пожарский не допустил кровопролития. Военнопленные были разосланы по городам, где они содержались до обмена на русских людей, находившихся в польском плену.

В тот же день, 6 ноября 1612 г., народное ополчение торжественно, под колокольный звон вступило в опустошенный и оскверненный захватчиками Кремль.

Воцарение Михаила Фёдоровича Романова.

После победы над Ходкевичем и изгнания интервентов из Москвы, 11 ноября 1612 года, на Красной площади у Лобного места состоялся благодарственный молебен. Москвичи вместе с ополченцами-нижегородцами и казаками праздновали очищение первопрестольной столицы от иноземных захватчиков. И хотя русско-польская война ещё продолжалась, ополчение одержало значимую победу.

Теперь перед государством встал вопрос о том, кто и как будет править. Боярскую Думу не устраивала кандидатура Пожарского: для них он был слишком резок и импульсивен. Теперь следует немного рассказать о том, почему же именно Михаил Фёдорович стал новым правителем. По одной из версий, кандидатура Михаила Романова считалась компромиссной, кроме того, род Романовых не так запятнал себя в Смутное время, как другие знатные роды. Однако этой версии придерживаются не все историки – они считают, что кандидатура Михаила Романова была навязана Земскому собору, да и собор не представлял в то время все русские земли, а на ход заседаний оказали большое влияние казачьи войска.

Так как Романовы, благодаря браку Анастасии, были связаны родственными отношениями с династией Рюриковичей, во времена правления Бориса Годунова они подверглись опале. Его отец – Филарет Романов – пробыл в польском плену и вернулся на Родину только 1 июня 1619 года после обмена пленными на реке Поляновке в соответствии с условиями Деулинского перемирия и был торжественно встречен сыном. Вместе с ним на Родину вернулся и воевода Михаил Борисович Шеин, пробывший в плену девять долгих лет.

После окончания Смутного времени в 1613 году Земский собор избрал Михаила Федоровича новым государем. Тогда ему было всего 16 лет. Смутное время завершилось. Михаил Фёдорович положил начало новой династии, которая будет править русским государством 304 года. Филарет стал править вместе с сыном в качестве регента. Что касается Михаила Борисовича Шеина, то воевода в Русском государстве был встречен Михаилом Фёдоровичем с почестями, награждён царским «жалованием» и «здравием». Шеин в Москве пользовался большим уважением. Он обедал у царя и у Филарета по торжественным дням чаще других придворных, присутствовал при приёме царём иностранных послов. Несколько раз, в отсутствие царя, он «ведал» Москвой, что было знаком высокого доверия.

Заключение

Смутное время, бесспорно, – один из самых трагичных и героических эпизодов в русской истории. В нём было место верности и предательству, славным победам и горьким поражениям, триумфам и трагедиям человеческих судеб. В этот период русское государство было под угрозой гибели: возможно, если бы всё повернулось по-другому, если бы Минин и Пожарский не собрали ополчение, если бы Иван Сусанин не увёл поляков и не спас Михаила Фёдоровича, если бы Второе Ополчение не разбило Ходкевича на Девичьем поле, сегодня мы могли бы быть частью Польши и навсегда исчезнуть как государство, как народ с такой богатой историей, культурой, такими славными достижениями и выдающимися людьми. Одно известно совершенно точно: сколько бы лет ни прошло с тех пор, мы с вами должны помнить о подвиге, который совершили наши предки, помнить о том, через что им пришлось пройти. Ведь народ, который забывает своё прошлое, не имеет права на будущее.