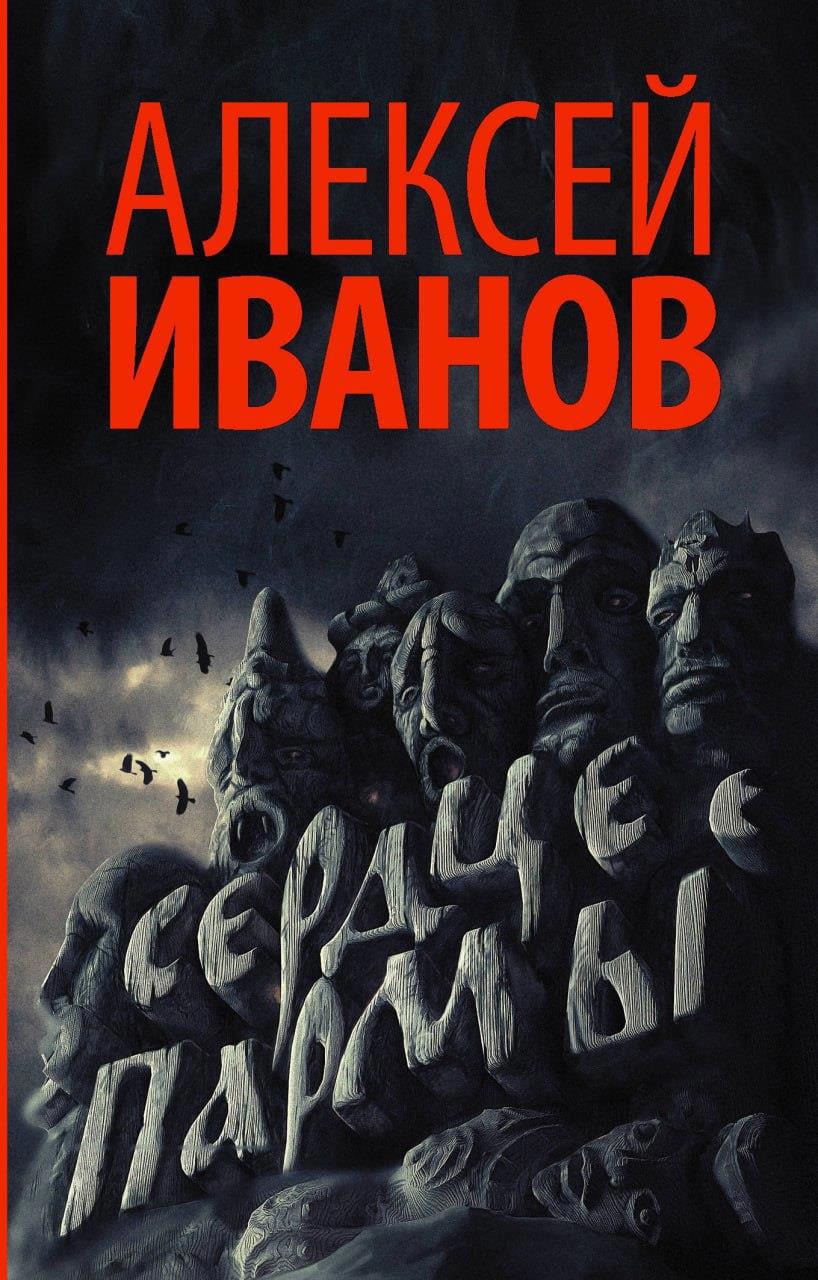

Дочитал роман "Сердце Пармы" отечественного писателя Алексея Иванова...

Автор: Дастан Айяр

Публикую свою старую статью:

Дочитал роман "Сердце Пармы" отечественного писателя Алексея Иванова. Послевкусие от прочтения немного гнетущее и тупое. Не скажу, что неожиданно: если бы я не увлёкся финно-угорским фольклором и на его волне бы снова не обратил внимание на этот роман, где действие происходит в средневековой Перми, то возможно, не осилил бы до конца. Я уже начинал его читать два года назад, и ещё тогда роман показался мне наорчито медленным и меланхоличным.

Про экранизацию, которую недавно сняли, говорить не буду - тяжёлый случай. Роман, в отличие от фильма, что-то из себя представляет.

В первую очередь зацеплюсь за тот факт, что роман позиционируют как "русский эпос". Но настроение и структура "Сердца Пармы" не то что не соответствуют духу эпоса, а даже прямо противоположны. В широком смысле они не соответствуют духу эпоса как жанру, в узком смысле они противостоят канонам русского былинного эпоса. Прокопий Кесарийский писал, что славяне отрицают судьбу, и русские былины отчасти передают эту черту: так, например, Илья Муромец опровергает предсказания путевого камня на распутье. В романе же судьба подаётся как высшая сила, никакая воля не способна сломить предопределение. И русские герои, не следуя древнему славянскому духу, даже не пытаются спорить с судьбой, а обречённо принимают её. Также роман, вопреки канонам эпоса, не описывает героя, на которого хочется равнятся. Вместо этого автор использует классический приём из русской классики - помещает себя в тело главного героя и становится пассивным наблюдателем, что очень хорошо ложится на сюжет, в котором героями управляет не воля, а судьба. Персонажи, которые могли бы стать эпическими героями, в романе есть, но внимания им уделено меньше, чем "маленьким людям" вроде Михаила, Васьки, Вольги, Матвея и прочих, и поданы они со стороны. Это могучий татарский богатырь Исур, это бессмертный вогульский вождь Асыка и бессмертный сын новгородского ушкуйника Калина. Есть и сила, с которой эпические герои могли бы вступить в битву: это пермяцкий леший Комполен, пермская ведьма Тичерть, которую автор зовёт по-гречески ламией, и русский военачальник князь Пёстрый. Но снова, вопреки канонам эпоса, эти персонажи упиваются собственным могуществом, не встречая на своём пути достойного сопротивления. И я не говорю, что это плохо. Просто это не эпос.

Вообще, противостоя духу русского былинного эпоса, роман при этом является органичным продолжателем традиций русской классической литературы. Тут и уже упомянутый приём, когда автор забрасывает себя в тело главного героя, пассивного наблюдая, и описывает происходящее как бы от его лица, и специфический интерес к образу "маленького человека", и гнетущее чувство собственного бессилия, которое утягивает читателя, как болото. Есть тут и отголосок советских времён, когда авторы любили биографические сюжеты, в которых персонаж изображался в разные периоды жизни от молодости до старости. Иронично, что многие особенности русской классики происходят из религиозной литературы, чьи каноны заложили ранние христиане - сирийцы и копты. Автор, перенимая этот во многом христианский дух повествования, при этом позволяет себе много антирелигиозных образов и мотивов. Сколько здесь тёмных образов православного духовенства: мутный Стефан, желчный Питирим, коварный Иона, маккиавелист Филофей, а его слуга Леваш и вовсе служит языческой колдунье Тичерти. В итоге искренними, а не формальными, носителями христианского духа оказываются князь Михаил и игумен Дионисий. Роман пропитан синкретическим мироощущением, где христианское самоуничижение сливается с покорством языческим сверхъестественным силам.

Писательский слог автора создаёт о нём впечатление человека эрудированного, но глухого к мелодии славянских языков. Текст читается медленно и тяжело не только из-за смысла, но и благодаря слогу автора. Словарный запас обширен и включает любопытные эксперименты по внедрению в русский язык коми-пермяцких слов вкупе с щедрым использованием множества специфических, устаревших русских. На фоне всего этого уже не хочется придираться к не всегда уместному изобилию коми-пермяцких топонимов. Из неоспоримых достоинств - оригинальная и интересная тема, хорошее владение материалом и тонкое вплетение в историческое полотно магических явлений.

Если продолжать мой субъективный, пристрастный разбор, то мне бы хотелось больше внимания к персонажам, которые показаны издалека - Асыке, Исуру, Тичерти - и меньше внимания ко всяким маленьким людям - Вольге, Матвею, Михаилу (если продолжать, то в этот список войдёт большая часть персонажей) - и таким персонажам, с которыми не хочется знакомиться ближе, вроде князя Пёстрого или епископа Ионы. Даже Калина, которого мы видим на протяжении всей книги, всё равно кажется обойдённым вниманием. А самая на мой взгляд интересная линия романа - линия связанных друг с другом бессмертных Калины и Асыки, мелькает под конец и исчезает также, как появилась. Большую часть романа мы не знаем, что эти персонажи как-то связаны между собой. Более того, Асыка почему-то напрочь забывает о своей вражде с Калиной и считает своим предназначением убить князя Михаила. Асыка вдруг посчитал человека, который почти всю жизнь плыл по течению, главной угрозой своей родине. Финал книги с одной стороны в духе биографических произведений завершается смертью Михаила, после которой Асыка должен пресытиться бессмертной жизнью и тоже умереть, и роман пытается нас убедить, что этим всё и должно было закончиться... но с другой стороны такой поворот событий сбивает с толку. Линия Калины, отделённая от линии Асыки, попросту уходит в никуда. Князь Михаил, победив в битве, вдруг осознаёт, что никому больше не нужен и жить ему больше незачем. До старости ему ещё далеко, хотя автор и уверяет нас, что Михаил быстро постарел от всего, что с ним происходило. Тут Михаила находит Асыка, чудесным образом гуляющий по людному городу победителей как по родным пенатам с луком и стрелами. Асыка стреляет в Михаила, и Михаил добровольно принимает смерть.

Итак, это меланхоличный роман в духе христианских повестей о мучениках и противостоянии языческому миру. Причём языческими в этом романе Пермь и Пелым выступают прямо, Московское княжество - номинально христианским, но языческим по своей сути. Носителями христианского духа становятся отдельные лица. Зачастую их глазами мы видим происходящие вокруг события - это князь Михаил, Вольга, Гаврила Нелидов. Рано или поздно их жизнью начинают руководить христианские добродетели, они меняются, раскаиваются, идут на жертвы. Возвращаясь к некоторой незавершённости романа, нечётким остался образ Матвея, которого автор не довёл до полного раскаяния и преображения. Если Вольга, подвергаясь искушению, не поддался и стал мучеником, то о решении Матвея нам попросту неизвестно. Привёл он подмогу вовремя или Чердынь удержалась вопреки всему - чёткого ответа автор не даёт. Хотя, возможно, в этом и была задумка автора: мы точно также не узнаём, что за человек Леваш, который служит одновременно христианскому епископу и языческой ведьме, как сложилась жизнь Гаврилы Нелидова после похода на Пермь, кто и при каких обстоятельтвах видел лешего Комполена после Васьки и какие мотивы руководят поступками этого существа, какие мотивы руководят поступками Тичерти и куда она ушла в конце, куда свои амбиции направил князь Пёстрый после возвращения из Перми... Всё это и многое другое мы не узнаем. Также без ответа останется вопрос, намеренно ли автор использует религиозные мотивы, или попросту развивает устоявшиеся каноны классической русской литературы.

Видя, до каких материй дошли мои рассуждения о "Сердце Пармы", вы, возможно, поймёте мои эмоции от прочитанного. Куча героев вышли из ниоткуда и пришли в никуда - по-библейски говоря "суета сует", сопровождая всё это обильными рассуждениями, притчами и дидактикой завуалированно-религиозного характера - то есть тем, что стоит выше "суеты сует". Нонн Наполитанский, написавший "Деяния Диониса" в стиле Гомера, был последней вспышкой античного искусства в раннем средневековье. Алексей Иванов похож на такую же вспышку христианской литературы в современном светском мире.