Мягкая рухлядь

Автор: Коруд Ал

Вплоть до XVIII столетия Россия не имела собственных источников золота и серебра, не обладала она ни избытками других металлов, ни достаточным количеством ремесленников, способных обеспечить массовый экспорт товаров за рубеж. Соответственно для полноценного товарно-денежного обмена и импорта предметов как роскоши, так и вполне насущных таких как скандинавские металлы или соль нужно было что-то предложить взамен. На протяжении почти тысячелетия страна поставляла на внешний рынок натуральное сырье, прежде всего разнообразную пушнину. Торговля мехом приносила властям древней Руси и Московского государства сверхдоходы, сопоставимые по значению с современным нефтегазовым экспортом.

Норманнские витязи, арабские и византийские купцы, а затем и торговцы из Западной Европы высоко ценили русскую пушнину. Спрос на нее объяснялся несколькими факторами. Во-первых, животные с шкурками требуемого качества не обитали в большей части цивилизованной Ойкумены. Во-вторых, редкость и дороговизна меха делала его не столько утилитарным товаром, сколько предметом роскоши. Знать, богатые люди демонстрировали престижное потребление, нося меховые наряды, недоступные простолюдинам.

Недаром символом королевского величия стала горностаевая мантия. В-третьих, легкие и прочные шкурки белок и куниц служили теплоемким и удобным материалом для изготовления зимней одежды, в том числе домашней. Свою роль тут сыграл и период глобального относительного похолодания, имевший место на Земле в течение XIV—XIX веков. Данный период является наиболее холодным по среднегодовым температурам за последние 2 тысячи лет.

Персидский ученый Ибн-Русте, живший в самом начале X века, так описывает русов: «Единственный промысел их — торговля соболями, беличьими и другими мехами... Хазаре ведут торг с Булгарами, равным образом и Русы привозят к ним свои товары, как-то меха собольи, горностаевы, беличьи и другие... Главное богатство их составляет куний мех. Чеканной монеты своей нет у них, звонкую монету заменяют им куньи меха». Для региона Средиземноморья именно Русь была единственным источником и поставщиком меха.

Русские меха активно экспортировались и в страны Западной Европы, вызывая возмущение католических аскетов. Так германский летописец XI века Адам Бременский всячески осуждает моду на меха с Востока: «Они в изобилии имеют неизвестные нам меха, которые разливают в нашем мире смертельный яд гордости. При этом ценят они эти меха не выше всякой дряни, и при этом, думаю, приносят нам приговор, ибо мы всеми путями стремимся к обладанию меховыми одеждами, как к величайшему счастью...»

Т ысячу лет назад русские князья, объединившие земли от Новгорода до Киева, стали фактическими монополистами в международной меховой торговле от Средней Азии до Западной Европы. Богатейшие экономические центры того мира — Багдад, Константинополь, Венеция, Кельн — просто не имели значительных альтернативных источников меха, кроме Руси. Фактически, мех, точнее меховой экспорт в обмен на драгоценные металлы, стал экономической основой создания на территории Руси первого централизованного государства.

После монгольского нашествия и до появления централизованного Московского государства главным центром экспорта русских мехов на Запад был Новгород. В 1246 году итальянский монах Плано Карпини, отправленный папой римским к монгольскому императору, проезжал через Киев и записал в своём дневнике о побеждённых русичах: «Каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец, или бедный, или богатый, платил такую дань — давал одну шкуру медведя, одного черного бобра, одного черного соболя и одну лисью шкуру».

В Новгородской земле XIV века дань в Орду именовалась «черным бором», так как первоначально её платили шкурами чёрных куниц и только потом заменили на серебро, которое получали от торговли мехами с Европой. В отличие от меховых «чёрных» платежей, налоговые выплаты серебром именовались «белыми».

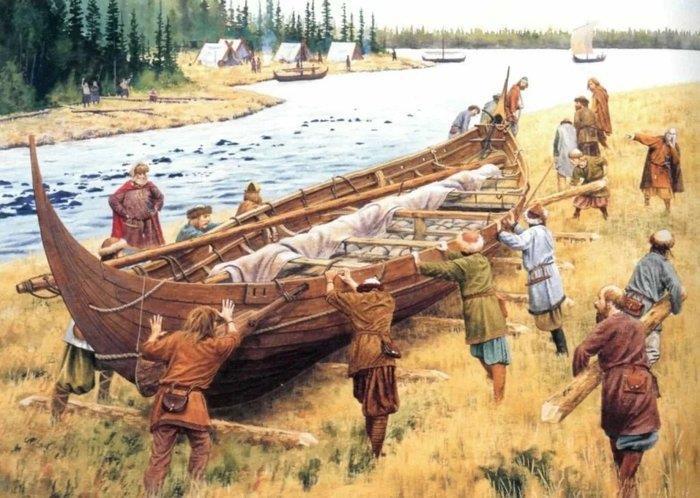

Поэтому в XIII-XIV веках, в период господства Золотой Орды, необходимость уплаты монгольской дани подтолкнула новгородцев и владимиро-суздальцев начать экспансию на северо-восток, в лесные земли Белого моря и Урала, в «Биармию» и «Пермь Великую», чтобы за счёт обложения меховыми поборами аборигенов компенсировать налоговый гнёт Орды.

Н овгород пытался обложить меховой данью финно-угорские племена, жившие на северо-востоке, ближе к Уралу. Новгородские «ушкуйники» (северная помесь купцов, пиратов и казаков) постоянно совершали набеги на эти земли, в XIV веке даже достигли реки Обь в западной Сибири. Но Новгород так и не сумел ни полностью покорить северо-восточные земли, ни наладить систематический сбор с них меховой дани. Массовый, исчисляемый сонями тысяч шкурок вывоз новгородской белки в Европу начинается уже в XIII веке и непрерывно растёт в течение последующих двух столетий. Именно поэтому на данное время приходится расцвет Новгородской республики.

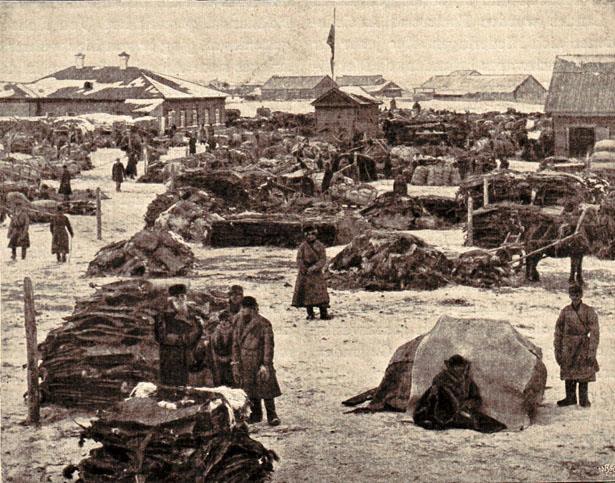

Минимальные ежегодные закупки отдельных немецких купцов к началу XIV века достигали 5-10 тысяч шкурок. Ганзейские купцы Виттенборги из Любека в течение трёх лет продали в северной Европе 65 тысяч новгородских шкурок.Крупным покупателем и продавцом русского меха тогда был Тевтонский орден. В 1398 году рыцари-крестоносцы купили в Новгороде 136 тысяч шкурок, в следующем году — 38 тысяч, в 1400 году — 43 тысячи, в 1403 году — 51 тысячу. Товарищество немецких купцов в Венеции за 1409-1412 годы продало в Средиземноморье свыше 200 тысяч меховых шкурок, закупленных в Новгороде.

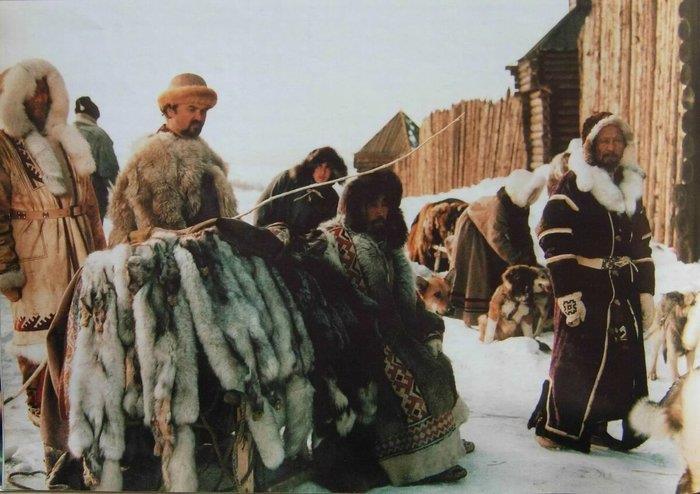

В зависимости от цены и сорта пушнина продавалась различными партиями: соболь, горностай, куница, хорек — «сороками» (по сорок штук), белка — сороками и тысячами шкурок. Этот порядок установился ещё в ранний период русско-немецкой торговли и был подтверждён в 1343 году особым договором Новгорода с Ганзой. При этом документы Новгорода и Ганзы содержат множество специальных терминов, обозначающих разновидности беличьего меха, производных от древнерусской «виверицы»: «верк», «грауверк», «шененверк», «люшверк». Множество немецких торговых терминов той поры являются прямой транслитерацией русских слов: onnyghen означал онежскую белку, clesemes — белку, добывавшуюся на реке Клязьме в землях Московского княжества. Термины troynissen и schevenissen происходят от русского обозначения сортов и разновидностей беличьего меха «тройницы» и «шевницы» (сшитые кусочки меха и меховые обрезки). Вся эта сложная дифференциация русской белки хорошо известна европейским купцам, отражена даже в торговых документах далёкой Фландрии и Англии.

Среди дорогих мехов на первом месте в Новгородском экспорте стояла куница. Объем продаж бобров, соболей и других более ценных мехов через Новгород был не велик. Так по ганзейской статистике немецкие купцы в 1391 году только через город Ревель (современный Таллин) вывезли из Новгорода почти 25 тысяч беличьих шкур и только 780 горностаев и 41 соболя.

Русские меха в Новгороде продавали в обмен на серебро и особо востребованные на Руси европейские товары — прежде всего железо, соль и различное сукно немецких и фландрских мануфактур.

Хотя в XIV-XV веках из Новгорода экспортировалось огромное количество белки, число скорняков, специалистов по обработке мехов в самом городе было очень невелико, не превышая двух сотен мастеров и подмастерьев при численности населения Новгорода в 40-50 тысяч человек. Дело в том, что Ганза прямо требовала поставок на рынок только необработанной пушнины, отказываясь покупать у русских обработанные меха или готовые товары.

В 1374 году ганзейские купцы устроили Новгороду самые настоящие «экономические санкции», отказавшись закупать меха под предлогом, что русские продают слишком много «поддельного», то есть уже обработанного меха. Новгородские власти вынуждены были пойти на уступки, так как не имели других удобных путей сбыта своего основного товара — меховой экспорт на Запад и Восток по рекам и суше контролировался либо Москвой либо Великим княжеством Литовским.

Новый торговый договор Новгорода с Ганзой от 1376 года (всего с XIII XV века Новгород заключил с Ганзой 17 торговых договоров) фактически закрепил функцию Новгородской республики как компрадора немецких купцов — отныне новгородцы имели право торговать с Европой только необработанным меховым сырьём.При этом не только горожане, обитатели Великого Новгорода, но и практически все крестьяне, жившие на землях Новгородской республики, так или иначе были вовлечены в меховой экспорт. По описаниям европейских путешественников новгородские крестьяне самостоятельно торговали мелкими партиями мехов, в основном белкой, прямо в Новгороде у немецкого подворья.

Заметную часть налогов, собираемых верхушкой Новгорода с местного крестьянства, составляла именно меховая дань «белами», белкой. Однако главным источником меха (прежде всего той же белки) для Новгорода служила не дань с окрестных крестьян, а меха поступавшие из северных владений олигархической республики. Одним из главных центров торговли белкой на севере Руси был город Устюг Великий. Постепенно контроль за путями на северо-восток в направлении Урала стал переходить к Московскому княжеству. Уже в 1333 году московские князья начали собирать меховую дань на территории современной республики Коми, выбив оттуда новгородских сборщиков подати. Соболь на территории европейской России в те века водился уже преимущественно только в районе Печоры (ныне город в республике Коми), поэтому Новгород остался без своего соболя — самого дорого тогда меха.

В XV веке новгородский меховой экспорт в Европу перестаёт расти в объёмах и даже сокращается. Этот разгром и постепенный перехват Москвой контроля над главными пушными регионами возле Урала предопределили поражение компрадорской республики в борьбе с централизованным русским государством. Проиграв борьбу за самые ценные меха, наиболее дорогой экспортный товар, Новгород проиграл Москве. Москва сумела покорить ту самую Югру, которая не далась новгородцам. Уже в 1465 году московская рать ходила за Урал и по итогам похода великий князь Иван III «дань возложил и на всю землю Югорскую».

В 1467 году москвичи победили самих новгородцев в битве при Шелони, положив конец самостоятельному существованию Новгородской республики. И уже через 5 лет московское войско двинулось в «Пермь Великую», в верховья реки Камы, богатые мехом земли, которые некогда пытались покорять новгородцы. Пермскую «землицу» обложили пушной данью. А вместе с пленными в Москву прислали богатые по тому времени трофеи — 16 «сороков» чёрных соболей и драгоценную соболью шубу.

Подобно тому как Великие географические открытия XV–XVI веков стали следствием потребности европейцев в пряностях и желания покупать их без посредничества восточных купцов (Васко да Гама и Магеллан плыли на восток и запад вовсе не из научного интереса, а отыскивая кратчайший путь к специям), так и зауральская экспансия Руси явилась результатом великой гонки за соболиным мехом. По грамоте Ивана III от 1485 года Пермская земля платила в московскую казну «по соболю от лука», всего 1705 шкурок соболей — по тем временам довольно солидная сумма, достаточная чтобы купить три-четыре тысячи лошадей. Для сравнения, 1600 соболей в том же году вывезли из Новгорода ганзейские купцы.

Меховая дань собиралась на территории московской Руси даже в начале XVI века. Сохранились грамоты, по которым великий князь Василий III жаловал дворян «мехом коломенским» и «мехом ржевским». Кроме того дань пушниной в те годы все еще собиралась в Твери, Костроме, Калуге, Владимире, Новгороде и Дмитрове. Но в сравнении с уральскими землями меха здесь добывали немного, в основном белку.

Таким образом даже до начала освоения Сибири московская Русь стала фактическим монополистом в торговле мехом, как с Востоком, так и с Западом. Некоторое количество бобра и белки ещё добывалось на территории Великого княжества Литовского, но оно могло торговать только с Европой и Турцией, пути на Восток находились под надёжным контролем Москвы. К тому же наиболее дорогие меха (соболь, горностай, чернобурая лисица) массово добывались только на территории, подконтрольной московским монархам.