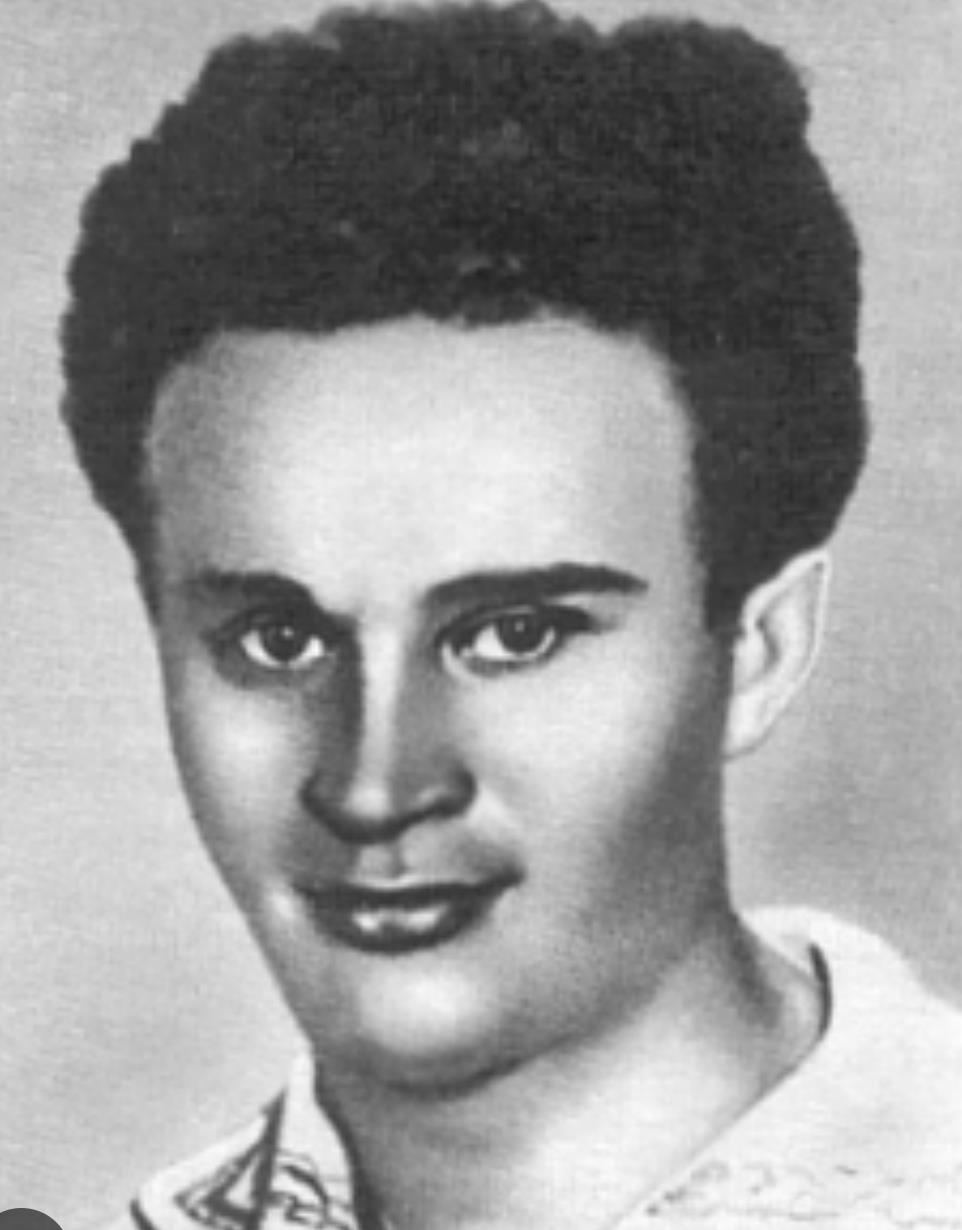

Павел Васильев

Автор: Любовь СемешкоСеребряный век русской поэзии

Павел Васильев - поэт, журналист, специальный корреспондент, один из самых скандальных поэтов России.

Павел Николаевич Васильев родился 5 января 1910 года в Зайсане (ныне Республика Казахстан) в семье учителя математики.

В 1917 году Павел учился в Петропавловске в высшем начальном училище. В августе 1919 года семья переехала в Омск.

Война гражданская в разгаре,

И в городе нежданный гам, -

Бьют пулеметы на базаре

По пестрым бабам и горшкам.

Красноармейцы меж домами

Бегут и целятся с колен;

Тяжелыми гудя крылами,

Сдалась большая пушка в плен.

Ее, как в ад, за рыло тянут,

Но пушка пятится назад,

А в это время листья вянут

В саду, похожем на закат.

В 1924 году Павел после семилетней школы продолжил обучение в Павлодарской школе 2-й ступени (девятилетке), которую окончил в мае 1926 года. В июне, после серьёзной ссоры с отцом, уехал во Владивосток, пять месяцев проучился в Дальневосточном университете, где прошло его первое публичное выступление. Участвовал в работе литературно-художественного общества, поэтической секцией которого руководил Рюрик Ивнев.

В июле 1927 года приехал в Москву. По направлению Всероссийского Союза писателей поступил на литературное отделение Рабфака искусств им. А. В. Луначарского. В ноябре был отчислен из-за частых прогулов, а также «за недисциплинированность и откол от масс».

В 1928–1929 годах Васильев познакомился с поэтами и писателями, создавшими в Новосибирске неофициальную группу "Памир". Вскоре ГПУ обвинило их в подготовке свержения Советской власти и провозглашения независимого сибирского государства. Самое большее, о чем решались говорить в этой литературной группе, – о "культурной сибирской автономии" и нежелании жить по указке партийцев из Москвы хотя бы в области литературы.

Обледенев, сгибают горы кряжи

Последнею густою сединой…

Открыт простор.

И кто теперь развяжет

Тяжёлый узел, связанный страной?

В 1928 г. по направлению газеты «Советская Сибирь» П. Васильев и Н. Титов отправились в путешествие по Сибири и Дальнему Востоку для написания очерков о социалистическом строительстве в регионе. Они устраивали пьянки, вели богемный образ жизни. В 1929 году в Хабаровске в журнале «Тихоокеанская звезда» опубликовали заметку Г. Акимова «Куда ведёт богема (факты и документы)», в которой были сурово раскритикованы оба поэта.

В июне 1928 года познакомился с Галиной Николаевной Анучиной, студенткой 1 курса Омского художественно-промышленного техникума, а летом 1930 года они стали жить вместе. Галине он посвятил много стихотворений.

И имя твое, словно старая песня.

Приходит ко мне. Кто его запретит?

Кто его перескажет? Мне скучно и тесно

В этом мире уютном, где тщетно горит

В керосиновых лампах огонь Прометея -

Опаленными перьями фитилей...

Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!

У меня ли на сердце пустая затея,

У меня ли на сердце полынь да песок,

Да охрипшие ветры!

Послушай, подруга,

Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,

Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть, с юга.

Выпускай же на волю своих лебедей, -

Красно солнышко падает в синее море

И -

за пазухой прячется ножик-злодей,

И -

голодной собакой шатается горе...

Если все, как раскрытые карты, я сам

На сегодня поверю - сквозь вихри разбега,

Рассыпаясь, летят по твоим волосам

Вифлеемские звезды российского снега.

В Москве им жилось впроголодь, а она ждала ребенка. С его ребяческой жаждой вечного праздника и постоянными новыми влюбленностями семейная жизнь ему не подходила. В декабре 1932 года Васильев расстался с Галиной, отправив ее домой, к родителям. В Москве сразу завёл несколько романов, в том числе с Зиной Богдановой. Гале писал: "То, что внутри, истерто, как пятак! И все же, знаешь, ведь у каждого есть что-нибудь свое, хорошее... Вот тебя, например, люблю. Понимаешь?" В это время писал стихи Зинаиде: "Я тебя, моя забава, Полюбил, не прекословь! У меня дурная слава, У тебя дурная кровь. Мёд в моих кудрях и пепел, Ты ж черна, черна, черна! Я еще ни разу не пил Глаз таких - глухих до дна..."

10 апреля 1933 года в Омске у Галины Анучиной родилась его дочь Наталья. В том же году он женился на Елене Александровне Вяловой.

Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю,

В какой стране и при луне какой,

Весёлая, забытая, родная,

Звучала ты, как песня за рекой.

Мёд вечеров - он горестней отравы,

Глаза твои - в них пролетает дым,

Что бабы в церкви - кланяются травы

Перед тобой поклоном поясным.

Не мной ли на слова твои простые

Отыскан будет отзвук дорогой?

Так в сказках наших в воды колдовские

Ныряет гусь за золотой серьгой.

Мой голос чист, он по тебе томится

И для тебя окидывает высь.

Взмахни руками, обернись синицей

И щучьим повелением явись!

4 марта 1932 года Васильев был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке литераторов по делу «Сибирской бригады» и приговорён к высылке в Северный край на три года, однако 28 мая был условно освобождён. После освобождения публиковался под псевдонимом «Мухан Башметов».

Не добраться к тебе! На чужом берегу

Я останусь один, чтобы песня окрепла,

Все равно в этом гиблом, пропащем снегу

Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом.

Я над теплой губой обозначу пушок,

Горсти снега оставлю в прическе - и все же

Ты похожею будешь на дальний дымок,

На старинные песни, на счастье похожа!

Но вернуть я тебя ни за что не хочу,

Потому что подвластен дремучему краю,

Мне другие забавы и сны по плечу,

Я на Север дорогу себе выбираю!

...Позабыть до того, чтобы голос грудной,

Твой любимейший голос - не доносило,

Чтоб огнями и тьмою, и рыжей волной

Позади, за кормой убегала Россия.

В конце 1934 года у поэта случилась несчастная любовь к Наталье Кончаловской. Она заслонила для него все на свете, заставив забыть о всякой осторожности.

В наши окна, щурясь, смотрит лето,

Только жалко - занавесок нету,

Ветреных, весёлых, кружевных.

Как бы они весело летали

В окнах приоткрытых у Натальи,

В окнах незатворенных твоих!

И ещё прошеньем прибалую -

Сшей ты, ради Бога, продувную

Кофту с рукавом по локоток,

Чтобы твоё яростное тело

С ядрами грудей позолотело,

Чтобы наглядеться я не мог.

Я люблю телесный твой избыток,

От бровей широких и сердитых

До ступни, до ноготков люблю,

За ночь обескрылевшие плечи,

Взор и рассудительные речи,

И походку важную твою.

А улыбка - вед какая малость! -

Но хочу, чтоб вечно улыбалась -

До чего тогда ты хороша!

До чего доступна, недотрога,

Губ углы приподняты немного:

Вот где помещается душа.

Пить он стал куда больше, чем прежде (как вспоминает Шаламов, "пьянел он уже с первой рюмки"). Снова начались скандалы. Его выгоняли из ресторана московского клуба писателей, где для "дебошира Васильева" был объявлен специальный запрет на посещения. Он опять буянил в кафе и на творческих вечерах, резко разговаривал с литературными функционерами всех мастей. И итог вышел закономерным. Собратья по цеху (многие из которых ревниво относились к его таланту) сделали, что могли, чтобы побыстрее уничтожить столь неудобного поэта. 10 января 1935 года Васильева был исключён из Союза писателей "за антиобщественные поступки" А 15 июля районный суд приговорил поэта к полутора годам лишения свободы «за бесчисленные хулиганства и дебоши» (драки с Алтаузеном и с Сергеем Васильевым, конфликт с Эфросом, пощёчина Наталье Кончаловской, будучи пьяным разорвал женщине платье и т.п.).

Теперь, увы, я падок до хвалы,

Сам у себя я молодость ворую.

Дареная - она бы возвратилась,

Но проданная - нет! Я получу

Барыш презренный - это ли награда?

Скудельное мне тяжко ремесло.

Заброшу скоро труд неблагодарный -

Опаснейший я выберу, и пусть

Погибну незаконно - за работой.

18 августа его отправили в исправительно-трудовую колонию, потом перевели в Таганскую тюрьму, а в ноябре этапировали в Рязань. В январе — феврале 1936 года писал поэмы «Женихи» и «Принц Фома». Закончил поэму «Христолюбовские ситцы». В марте 1936 года его освободили, но 6 февраля 1937 года вновь арестовали. В подвале Лефортовской тюрьмы написал свое последнее стихотворение:

Снегири взлетают красногруды...

Скоро ль, скоро ль, на беду, мою

Я увижу волчьи изумруды

В нелюдимом, северном краю.

Будем мы печальны, одиноки

И пахучи, словно дикий мед.

Незаметно все приблизит сроки,

Седина нам кудри обовьет.

Я скажу тогда тебе, подруга:

"Дни летят, как по ветру листье,

Хорошо, что мы нашли друг друга,

В прежней жизни потерявши все..."

15 июля Павла Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к расстрелу по обвинению в принадлежности к «террористической группе», якобы готовившей покушение на Сталина. Его короткая жизнь завершилась 16 июля 1937 года во дворе Лефортовской тюрьмы. По воспоминаниям сокамерника, поэта несли на расстрел на руках. У него был перебит позвоночник, вместо одного глаза кровавая дыра в глазнице, переломаны пальцы на руках. Страшная, мучительная смерть... И она была тем страшней, что как будто стала расплатой за его необузданную энергию, за жадную тягу к жизни. Похоронили поэта в общей могиле № 1 «невостребованных прахов» Донского кладбища в Москве.

Кто приказал мне жизнь увековечить

Прекраснейшую, выспренною, мной

Не виданной, наверно, никогда?

Ты тяжела, судьба...

Через три года арестовали отца поэта, Николая Васильева. Он был виновен в том, что сохранял память о сыне и читал знакомым его стихи. За это он получил 8 лет лагерей – слишком большой срок для пожилого человека. Он умер в лагере и был похоронен в общей могиле.

Брат Васильева Виктор был арестован в 1942 году, якобы за чтение немецкой листовки, но родство с Павлом стало отягчающим обстоятельством. Остальных членов семьи Васильева выслали из Омска в места ещё более отдаленные.

20 июня 1956 года Павел Васильев был посмертно реабилитирован ВКВС СССР. 15 февраля 1957 года посмертно восстановлен в Союзе писателей.

О других представителях Серебряного века можно прочитать в сборнике "Серебряный век русской поэзии" https://author.today/work/377084